08 juin 2021

Bruno Lafourcade, conseiller littéraire

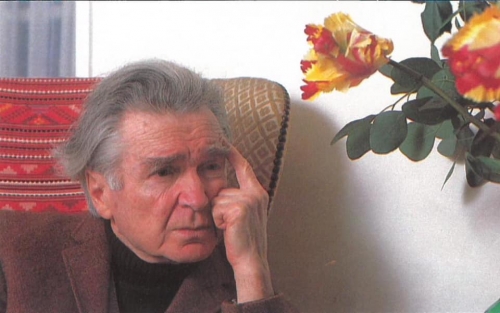

Décidément, il était écrit que je devrais reparler de mon confrère d’Aquitaine, Bruno Lafourcade, fin lettré au physique de rugbyman et qui passe pour méchant - dixit je ne sais quel galopin de L’Incorrect - alors qu’il est charmant… à condition de ne pas les lui briser menu.

Auteur e. a. d’un courageux Sur le suicide (François Bourrin), d’un beau roman, L’Ivraie (Léo Scheer), retraçant le parcours d’un professeur de français dans un lycée technique et donc condamné à « une existence grise et bouchée », Bruno Lafourcade use, je l’ai déjà dit, d’une langue précise, ponctuée à la perfection et servie par un style percutant.

Dans Les Cosaques & le Saint-Esprit (Ed. La Nouvelle Librairie), une centaine de chroniques qui sont autant d’anathèmes et de fulminations, il dressait le portrait d’une certaine France et faisait preuve d’une très sûre allergie aux impostures de l’époque.

Avec La Littérature à balles réelles (Ed. Jean Dézert), pamphlet en forme d’abécédaire, il s’insurgeait contre le triomphe des cacographes, qu’il lapidait sans pitié.

Dans un livre qui date d’une dizaine d’années, Derniers feux. Conseils à un jeune écrivain, qu’il a eu la gentillesse de m’envoyer, il s’adresse à une jeune Noria, apprentie écrivain. Tel est le prétexte à un essai désabusé mais plein de vigueur sur la condition de l’écrivain, d’aujourd’hui et de toujours, sur les devoirs de sa fonction et sur les pièges qui l’attendent sur sa route. Avec des mots très justes, il évoque par exemple la fécondité en art de l’inhibition et même de l’humiliation, qui tannent le cuir de l’impétrant en lui faisant prendre conscience de sa minuscule taille (ô Stendhal, ô Flaubert !) : « n’ayant plus de surmoi, le jeune écrivain moderne ne connaît plus ni honte ni admiration ; le malheureux est déjà libéré, c’est-à-dire relâché ». Il est bon que soit rappelée la fécondité des entraves (syntaxe, vocabulaire, ponctuation) comme du remords, qui forcent à l’effort et rappellent à l’apprenti ses devoirs à l’égard de ses devanciers. Il est salubre de répéter qu’il n’y a pas d’art sans un sentiment tragique d’indignité fondatrice, ou, pour user d’une expression qui fait se cabrer en moi le nietzschéen, sans péché originel. Comme disait Céline, « il faut payer », et comprendre que notre vice ne demeure jamais impuni, que notre folie doit être « cadenassée par les règles et les lois » : « Il n’y a pas de littérature sans filiation, sans goût du passé, sans tombeaux à fleurir ; il n’y a pas d’art sans morts à bercer ». N’est-elle pas splendide, cette humilité d’artisan dont la grammaire serait la règle monastique ? Contre cette manie démoniaque du démembrement et de la déconstruction, contre l’esprit de système des doctrinaires, mon ami Bruno Lafourcade rend leur sens aux mots, revendique sa filiation et met les points sur les i : « Plus l’artiste est grand, plus son style l’isole de la laideur consensuelle ; moins l’artiste est haut, plus son style se mêle à la foule des discours qui n’ont pas la beauté pour fin, - mais l’exercice d’un pouvoir ».

Christopher Gérard

Bruno Lafourcade, Derniers feux. Conseils à un jeune écrivain, 18€ .

A commander à jeandezert.editeur@gmail.com

Voir aussi ma notule du 23 mars 2021:

http://archaion.hautetfort.com/archive/2021/03/23/la-litt...

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, lafourcade, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

01 avril 2021

Diogène à Paris

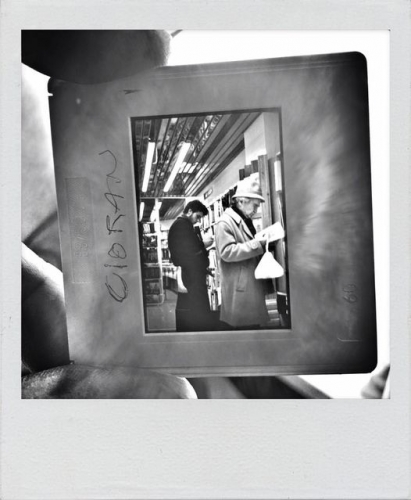

Vu par Jean-Luc Manaud

Dans Cioran. Ejaculations mystiques, son bel essai consacré à l’ermite de la rue de l’Odéon, le poète Stéphane Barsacq montre bien à quel point la lecture de Cioran (1911-1995) peut « enchanter nos peines ». Un autre ami, hélas depuis peu disparu, le philosophe et rebouteux Jean-François Gautier, précisait : « Plus qu’un nihiliste, Cioran, mystique de l’ennui, fut un grand affirmatif du génie d’exister sans illusions : sans remords inutiles. » Enfin, un troisième ami cher, Gabriel Matzneff, qui a longtemps arpenté les allées du Jardin du Luxembourg en compagnie de l’exilé roumain, orthodoxe comme lui, le décrit comme « un pyrrhonien nerveux et apocalyptique », écartelé « entre la transe et l’aboulie ». Qu’ajouter de plus à ces tentatives de définition de ce négateur viscéral, dont la lecture m’a souvent fait éclater de rire ?

Roboratifs, ses aphorismes, ciselés dans une langue digne du Grand Siècle, exaltent et stimulent. Quelquefois farceur, toujours lucide, l’hérétique des Carpates, suscite le rire et le doute libérateurs, et le refus de l’enthousiasme, à juste titre taxé de « bestial ». Sa fascination, au temps de sa folle jeunesse, pour une certaine Allemagne comme pour de barbares sursauts, l’avait à jamais vacciné – ce que feignirent de ne pas comprendre d’anachroniques justiciers …

Cioran, notre Diogène, revient par la grâce… d’une bande dessinée dont j’ai pu, depuis un an ou deux, apprécier la qualité dans les colonnes de la revue Eléments. Patrice Reytier s’est amusé à illustrer une septantaine d’aphorismes, dont une majorité d’inédits dénichés dans les archives de Cioran au CNL. Tout l’art, réussi avec brio, consistait à découper un aphorisme en trois vignettes. Au départ perplexe, je dois confesser mon coupable plaisir, tant l’artiste rend bien l’esprit du moraliste. Au classicisme extrême des maximes correspond la ligne claire du dessinateur, qui rejoint Hergé ou Edgar-Pierre Jacobs.

Un vieux monsieur, toujours cravaté, souvent en imperméable, à la belle crinière grise coiffée en arrière, y déambule, pensif, dans un Paris intemporel, du Luxembourg à la place Saint-Sulpice.

Entre syllogismes et gémissements, les maximes les plus profondes avoisinent les plus habiles pirouettes, comme souvent chez ce génial pince-sans-rire.

« Quel dommage, s’exclame Cioran en passant devant Notre-Dame, que le scepticisme ne puisse pas être une religion ». Assis sur un banc du Luxembourg, il bougonne : « Toutes ces gifles qui, pour n’avoir pas été données, se retournent contre nous ». Le long de la Seine, « Il y a chez moi un fonds de venin que rien ne pourra entamer ni neutraliser ». Le ciel rose de Paris qui s’éveille colle bien à cette sentence : « La pureté des premières heures. Dès qu’on avance dans la journée, la lumière se prostitue ».

Je pourrais en citer bien d’autres, évidemment, comme cette si juste maxime : « Celui qui a échappé à la calomnie n’aura pas connu le plus fort des stimulants ». Ou encore le génial « Est nécessairement vulgaire tout ce qui est exempt d’un rien de funèbre ».

Vu par Eric Steppenwolf

Je ne sais plus qui rapportait cette anecdote si révélatrice, et qui m’enchante : Cioran admirait Henri Michaux, un temps son voisin dans le VIème arrondissement. Comme un soir, les deux amis discutaient jusque tard dans la nuit, Michaux laissa voir à quel point le bouleversait l’idée même d’une disparition de l’homme en tant qu’espèce. Et Cioran de trancher : « Je ne lui ai jamais pardonné cette émotion ».

Christopher Gérard

Cioran, On ne peut vivre qu’à Paris, Dessins de Patrice Reytier, Bibliothèque Rivages, 13.90€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, cioran | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

29 mars 2021

Hôtel Beauregard

Mon jeune confrère Thomas Clavel, qui enseigne le français en zone prioritaire, avait, l’an dernier, publié un salubre et courageux premier roman, plus exactement un conte philosophique, Un traître mot.

Dans une France où les crimes de langue seraient punis avec une toute autre sévérité que les crimes de sang, où l’imposture victimaire et la traque des phobies les plus absurdes seraient devenues la règle, il imaginait les mésaventures d’un jeune normalien qui, à la suite d’un dérapage verbal et d’une plainte déposée par une étudiante « issue de la Diversité » pour une note d’examen jugée oppressive, se voyait traîné comme un malpropre au tribunal et condamné séance tenante à une peine de prison ferme. Un traître mot décrivait non sans humour son incarcération et sa rééducation lexicale, et surtout sa résistance victorieuse au lavage de cerveau néo-obscurantiste.

La présente pandémie lui inspire un autre conte philosophique, Hôtel Beauregard, d’après le nom d’un hôtel abandonné du vieux Nice, qui sert de refuge à quelques rebelles au nouvel ordre sanitaire instauré après la cinquième vague d’un virus au nom imprononçable. Axelle, jeune doctorante en microbiologie marine, vit le énième confinement, entre son laboratoire de Monaco et ses prothèses électroniques, smartfaune étincelant de nuit comme de jour & ordinateur nomade, « source facile et intarissable du commun abreuvoir ». Thomas Clavel voit bien à quel point cet univers numérique, en fait parallèle, constitue un inframonde « ayant abandonné l’antique scène tellurique, cosmique, céleste ».

C’est précisément de ces abysses que surgira le malheur quand un simple cliché posté tous azimuts par un collègue étourdi déclenche un mécanisme digne d’une tragédie grecque. Car ces réseaux sociaux se trouvent piratés par des êtres maléfiques, nouveaux possédés, venus du fin fond des Enfers : dénonciateurs anonymes ou fanfarons, puritains de clavier, vengeurs en tous genres y pullulent, pareils aux démons de l’imagerie médiévale. Le fameux cliché d’Axelle démasquée attire l’attention de Nahama, blogueuse à moitié illettrée devenue toute-puissante influenceuse et même, par la grâce du pouvoir, Ambassadrice de l’Hygiène publique. Les lecteurs du Zohar se souviendront que Nahama, épouse de Noé, engendre des démons, comme Lilith.

Cette opportuniste lance contre l’inoffensive Axelle une chasse à l’homme (ou faut-il désormais écrire « à la femme » ?) où la haine incandescente, la surenchère la plus effroyable - toujours au nom de l’Empire du Bien - vont porter leurs fruits les plus vénéneux.

Subtile méditation sur le visage, le masque et l’incarnation, Hôtel Beauregard suscite l’effroi et la réflexion. Ce conte pâtit, ce sera mon unique bémol, du style oral adopté par un ou deux personnages, qui parlent « jeune » - argot qui vieillira vite … et qui m’écorche les oreilles. Dieux merci, Thomas Clavel écrit un français classique et poétique, ces quelques dialogues mis à part. Ce jeune écrivain prometteur fait sienne la réflexion d’Artaud, dans Le Théâtre et son double, « Bienfaisante, car poussant les hommes à se voir tels qu’ils sont, la peste fait tomber le masque, découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartufferie. »

Christopher Gérard

Thomas Clavel, Hôtel Beauregard, La Nouvelle Librairie, 218 pages, 14.90€. Chez le même éditeur, Un traître mot.

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Lectures, Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

23 mars 2021

La Littérature à balles réelles

Né en 1966 en Aquitaine, Bruno Lafourcade, diplômé de Lettres modernes, est l’auteur d’un courageux Sur le suicide (Ed. François Bourrin), que j’avais chroniqué in illo tempore, ainsi que d’une charge à la baïonnette, Les Nouveaux Vertueux. Plenel, Fourest, Joffrin, etc. & tous leurs amis (Ed. Jean Dézert).

Pour ma part, je l’ai vraiment découvert comme écrivain avec son roman L’Ivraie (Ed. Leo Scheer), un vrai livre d’auteur accompli, hilarant et désespéré, incorrect et plein d’humanité, qui retraçait le parcours d’un ancien gauchiste de la génération Touche pas à mon pote devenu sur le tard professeur de français dans un lycée technique et donc condamné à « une existence grise et bouchée ». Bruno Lafourcade s’y révélait polémiste de race, déchaîné contre l’imposture aux mille faces, toujours avec esprit et dans une langue précise, ponctuée à la perfection (rara avis) et servie par un style percutant.

Dans Les Cosaques & le Saint-Esprit (Ed. La Nouvelle Librairie), une centaine de chroniques qui sont autant d’anathèmes et de fulminations, il dressait le portrait d’une certaine France, celle de M. Macron, et faisait preuve d’une très sûre allergie aux impostures de l’époque.

Infatigable, le voilà qui revient avec La Littérature à balles réelles, pamphlet en forme d’abécédaire qui l’inscrit dans la tradition de Gracq et de Jourde, et, plus haut, de Barbey d’Aurevilly ou de Bloy. Totale est sa franchise, et inexistante sa timidité : « J’ai du meurtrier en moi », proclame-t-il en précisant, le farceur, « Il n’y a pas que de l’aigreur en moi, il y a aussi du fanatisme. »

L’homme est sincèrement ulcéré par le triomphe des cacographes et par la liquidation des vrais auteurs, condamnés aux interstices de notre société. Du coup, il empoigne sa carabine et, par ordre, d’Adam (Olivier) à Viviant (Arnaud) en passant par … Lafourcade (Bruno), il nettoie, impavide. L’exercice serait convenu s’il n’était soutenu par un style, une drôlerie, un sens de la formule lapidaire au sens strict - Bruno Lafourcade lapide ses cacographes.

Tel zoïle « est traduit dans le monde entier ; dans un monde juste, il le serait devant les tribunaux. » De tel vieil adolescent cynique, Lafourcade dit justement que « son insignifiance croisa celle de l’époque ». Et ainsi de suite, je refuse de citer les noms, mais tous ont ceci en commun d’être peu ou prou oléagineux, c’est-à-dire « informes dans la langue, conformes dans les idées ».

Entre deux salves, notre puriste profère de précieuses vérités sur le style : « une page sans point-virgule ne mérite pas d’être lue (…) car son absence authentifie deux impuissances : celle de la pensée et celle de la phrase ». Ou encore cette très juste réflexion, d’une réelle profondeur sur l’importance du remords en littérature : « On écrit avec ses scrupules ; si sûr que l’on soit de son style, on ne peut faire l’économie de sa honte ».

Soyons complet : il arrive à notre fusilier littéraire de saluer des confrères : Camus et sa phrase « infaillible », Finkielkraut, « penseur du chagrin et de la perte », Duteurtre et Maulin. Attendons donc qu’il nous livre le tableau de ses admirations.

Christopher Gérard

Bruno Lafourcade, La Littérature à balles réelles, Ed. Jean Dézert, 100 pages, 12€. A commander à jeandezert-editeur.fr

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : polémique, littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 février 2021

La terre a ses limites, mais la bêtise humaine est infinie

« C’est à Flaubert que Maupassant devra sa tenue d’écrivain, son indépendance d’esprit, son mépris des honneurs » affirme Paul Morand dans sa Vie de Guy de Maupassant. La précieuse correspondance échangée sept ans durant entre ces deux misanthropes, le jeune Guy de Maupassant et Gustave Flaubert, illustre cette intuition. L’aîné signe « votre vieux solide » des missives au cadet taxé de « lubrique auteur » ou d’ « obscène jeune homme » qui témoignent d’une affection toute paternelle envers le fils de sa vieille amie Laure, qui se trouve aussi être le neveu d’Alfred Le Poittevin, son regretté ami de jeunesse qui lui fit découvrir Sade et Byron.

L’aîné, Gustave, invite son cadet à déjeuner les dimanches de la belle saison et le comble de conseils littéraires ou stratégiques, d’exhortations au travail (« Un homme qui s’est institué artiste n’a plus le droit de vivre comme les autres »), de règles de vie (le fabuleux « Les honneurs déshonorent ; le titre dégrade ; la fonction abrutit », ou encore « Prenez garde à la tristesse. C’est un vice »).

De son côté, Maupassant sollicite l’appui de Flaubert pour accélérer son passage du Ministère de la Marine et des Colonies, où il périt d’ennui onze heures par jour, à celui de l’Instruction publique. Un moment inquiété pour « outrage aux mœurs » pour des vers licencieux, Maupassant demande aussi à Flaubert d’écrire en sa faveur dans la presse.

De son côté, le jeune auteur joue le rôle de documentaliste pour le boulimique Flaubert (à propos des falaises d’Etretat entre autres, pendant la rédaction de Bouvard et Pécuchet) et d’intermédiaire avec ses éditeurs ou avec tel ministre pour une pension d’écrivain.

Tous deux communient dans le mépris de « la basse envie démocratique », de la bêtise humaine et des classes dirigeantes de leur temps (« noyer les beaux messieurs crétins avec les belles dames catins »). Le lecteur y décèle les premières traces du mal qui emportera Maupassant tout en assistant à ses premiers succès littéraires, quand sa nouvelle Boule de suif, qui lance Maupassant, émerveille le vieux Flaubert.

Entre ces deux génies existe une amitié, filiale ou paternelle, en tout cas d’une réelle profondeur : tous deux ont bien le cœur pris par l’autre, sans tricherie ni calculs.

Une magnifique correspondance, dont je livre cet aphorisme de Flaubert, pour la route : « La poésie, comme le soleil, met de l’or sur le fumier ».

Christopher Gérard

Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, La terre a des limites, mais la bêtise humaine est infinie, Correspondance 1873-1880, Le Passeur, 256 pages, 7,5€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, le passeur, flaubert, maupassant | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |