04 septembre 2024

Avec Patrice Jean

La Vie des spectres, le dernier roman du confrère Patrice Jean, est une œuvre épatante, ambitieuse aussi, et qui fait la synthèse de ses précédentes fulminations. Victime du mensonge et de l’imposture démultipliés par médias & réseaux sociaux, le héros du roman erre au large de son époque, loin des idées et des modes, pareil à un spectre.

Lecture conseillée !

Chronique en préparation.

Pour mieux connaître l'écrivain :

*

**

Dans l’un de ses précédents romans, L’Homme surnuméraire, texte subversif en diable, Patrice Jean pulvérisait le dispositif académique de contrôle littéraire, ses stratégies d’intimidation, son stérilisant jargon, ses cuistres dogmatiques. Entre les technocrates de la culture, hommes de pouvoir pratiquant la morbide accumulation d’un savoir désincarné, et les hommes en trop, grains de diamant qui rayent les rouages de la méga-machine, Patrice Jean choisissait le camp de la liberté, suivant en cela les traces de Gombrowicz, cité en exergue du roman : « L’art devra se débarrasser de la science et se retourner contre elle ». Souvent hilarant, toujours émouvant, ce roman excellait dans l’art de la satire, par le truchement d’une ironie suprêmement socratique et d’un style limpide. Contre l’abaissement spirituel, il défendait un héritage fondé non sur le morcellement et la séparation post-modernes, mais bien sur « l’agglomération, la construction, la permanence ».

C’est dire si la lecture de Rééducation nationale, le dernier-né du même Patrice Jean, m’a enchanté, tant ce roman constitue une sorte de pendant au premier. L’écrivain s’est amusé, cela se lit à chaque ligne, à décrire par le menu l’itinéraire de Bruno G., un jeune employé de mairie devenu professeur par la grâce d’un concours réservé aux handicapés (Bruno a la particularité de posséder trois testicules). Le voilà donc qui débarque au Lycée Malraux, où il fait la connaissance de ses collègues, tous (ou presque) passionnés de « bonnes pratiques » et de « progressions didactiques », conscientisés au suprême – c’est-à-dire sur-jouant une commode appartenance à l’ultragauche idéologique la plus dogmatique. Le projet de vendre une statuette, rapportée in illo tempore du Cambodge par André Malraux et offerte au lycée, devrait permettre aux « sachants » du lycée de financer un atelier « citoyen », arme de combat contre toutes les discriminations. Mais d’infâmes réactionnaires sont tapis dans l’ombre… Et le jeune professeur frôlera les gouffres de l’abjection et fera l’expérience de la désillusion. Tout le roman est une démolition en règle des aberrations pédocratiques, fatras dénué de toute base scientifique mais renforçant une idéologie de la table rase et le crétinisme le plus obtus (« On ne combat pas les inégalités sociales en étudiant Boileau »).

Christopher Gérard

Patrice Jean, Rééducation nationale, rue Fromentin, 140 pages, 17€

Du même auteur chez le même éditeur, L’Homme surnuméraire, et un autre bijou, Tour d’ivoire.

Entretien avec Patrice Jean

Qui êtes-vous donc ? Comment vous définiriez-vous ?

Si l’on en croit ma carte d’identité, je suis né en 1966 à Nantes. J’ai étudié la philosophie avant de devenir professeur de lettres. Je vis sur la côte atlantique, entre La Baule et Guérande. Pour le reste, je ne saurais me définir. Je ne sais pas trop qui je suis, si ce n’est que j’aime la littérature, la pensée et les sorbets au citron.

Quelles sont les grandes étapes de votre parcours littéraire ?

La lecture, et logiquement, l’écriture : d’abord des aphorismes, des fragments ; puis le roman. C’est par le roman que j’ai déboulé dans le champ littéraire. Je ne m’y attendais pas. Je me croyais un disciple de Cioran, un écrivain de formes courtes, et je me suis retrouvé, presque par hasard, romancier. C’est en écrivant des romans, ce genre totalement libre, que j’ai compris qu’il m’apporterait, plus que les aphorismes, la satisfaction enfantine d’exprimer ma vison du monde.

Les grandes lectures ? Quels sont pour vous les contemporains qui comptent ? La musique compte-t-elle pour vous ? Et le cinéma ?

J’ai découvert la philosophie grâce à Nietzsche, lequel m’a conduit vers Schopenhauer : je n’en suis jamais sorti. Je n’aime que la lucidité, le pessimisme, le lyrisme et l’ironie. D’où ma passion pour Leopardi, Pessoa, Baudelaire, Cioran, Flaubert, Proust, Gombrowicz, Kundera, etc.

J’écoute de moins en moins de musique : sans doute une baisse de vitalité. Adolescent, je ne jurais que pas les Clash et les Beatles, je les écoutais avant d’aller au lycée, à mon retour du lycée, et tout le temps. J’économisais mon argent pour, chaque mois, acheter un disque 33 tours que j’écoutais religieusement dans ma chambre. Quand j’ai compris, vers vingt ans, que Nietzsche allait beaucoup loin que John Lennon, j’ai suivi les conseils du philosophe allemand, je suis passé à Chopin, Bizet et Mozart. Puis, comme tout le monde, à Bach et Schubert. Je me méfie de la musique au sens où Kundera écrit qu’elle est une « pompe à gonfler à l’âme », elle tourne la tête et donne envie d’envahir la Pologne, n’est-ce pas ?

Le cinéma a joué un rôle essentiel pour moi, et certains cinéastes sont, à mes yeux, aussi importants que de grands écrivains (Bergman, Truffaut, Mankiewicz, Rohmer, etc.). Il y en a peu cependant, et le cinéma emprunte de plus en plus une voie démagogique qui ne m’intéresse pas. L’art, disait Mishima, naît d’une résistance à l’époque, or le cinéma ne résiste plus beaucoup à son époque, et au contraire, il accompagne les plates idées du jour. Je me souviens que Roland Jaccard m’avait confié que, jeune homme, le cinéma lui semblait l’art qui bousculait tout, l’art véritable du XXe siècle, bien plus que la littérature. Aujourd’hui, il me semble qu’il y a eu un retournement et que la littérature, et seulement la littérature, trouve encore, dans certains écrits, la force et la folie de s’opposer aux diktats de la consommation et du politiquement correct.

Les grandes rencontres ?

Les grandes rencontres ne sont pas forcément liées à celles de gens célèbres. Je crois vraiment qu’on ne rencontre, dans une vie, que quelques personnes. Dans le champ littéraire, je nommerai mes premiers éditeurs, Jean-Pierre Montal et Marie David, sans eux, je ne sais pas si j’aurais pu écrire mes autres romans. Ils ont tout de suite cru à cette folie qu’une œuvre pouvait naître de mes divagations.

Dans L’Homme surnuméraire, à mon sens l’un de vos plus beaux romans, vous mettiez en scène des lettrés marginalisés par le système techno-marchand (des hommes en trop), dont l’un d’eux accepte, pour survivre, de devenir une sorte de censeur des œuvres littéraires du passé… Quel est le sens de ce conte philosophique ?

Je ne dirais pas que L’Homme surnuméraire est un conte philosophique (contrairement, par exemple, à mon dernier roman, Rééducation nationale). Je préfère ne pas donner de sens à ce roman : si je pouvais, en quelques lignes, formuler ce que le roman développe en trois cents pages, je me serais contenté de ces quelques lignes. Le sens du roman est dans la totalité du roman, pas dans une seule idée qui le sous-tendrait.

Pour commenter l’épisode de la censure des œuvres littéraires, j’ajouterai que j’ai écrit ce roman en 2014-2015, à une époque où le wokisme n’existait pas, ou peu. Dans l’émission Répliques (de 2017) Alain Finkielkraut me dit que nous n’en sommes pas encore là (vous pouvez l’écouter) et je réponds, en gros, que c’est en germe et que bientôt nous réécrirons les classiques : nous y sommes. Les grands écrivains ne font pas de morale et s’ils appartiennent à leur temps, ils le dépassent en descendant dans des profondeurs qui rejoignent par des courants souterrains la sensibilité des hommes du passé et de l’avenir. Les petits hommes qui, à la surface des choses, s’en prennent à Molière, Voltaire ou Balzac, sont incapables de supporter la liberté des grandes œuvres. Ils se croient supérieurs parce qu’ils appliquent au passé la morale de leur époque. Si nous cédons à leurs caprices, l’homme rétrécira, il a déjà rétréci. Ce roman voulait montrer (entre autres choses) leur ridicule et leur bêtise.

Dans Tour d’ivoire, votre héros est aussi l’un de ces lettrés, qui fait l’objet d’une dénonciation en règle pour un article consacré à une figure honnie du monde littéraire. Provocation ou prétexte à une analyse de l’actuelle comédie littéraire ?

La comédie littéraire est de toutes les époques. Les écrivains sont toujours agressés par la critique, par l’idéologie voire par les lecteurs. Les livres proposent une interprétation de ce que chacun vit, en sorte que des lecteurs refusent, parfois, l’image « pour l’éternité » que l’on donne d’eux et de leur temps. Aujourd’hui, je crois que la littérature est menacée par l’idéologie : j’ai lu, dernièrement, un essai sur « Les écrivains et la politique », il en ressortait que presque tous se disaient progressistes et considéraient qu’une œuvre, digne de ce nom, n’échappait jamais à la politique. Je crois qu’ils ont tort : la littérature est la voix de la vie intérieure, cette vie invisible aux autres, et qui est celle de tous. Il y a une part irréductible de l’existence, et cette part, confrontée au collectif, n’est politique que secondairement ; cette part irréductible, voilà ce qu’est précisément la littérature : l’expression, par le langage, de ce pêle-mêle de pensées, de sensations, d’émotions qui constitue la vie intérieures des individus. Chaque œuvre, quelle qu’elle soit, a le droit d’exister. La critique, à mon sens, devrait principalement montrer en quoi une œuvre est belle et irremplaçable. C’est dire à quel point me révulse toute chasse aux sorcières. Pendant des siècles, on a mis des écrivains au pilori, on en a même tué certains (Giordano Bruno ou Garcia Lorca), et le pilori était dressé par le pouvoir (religieux ou politique). Aujourd’hui, des écrivains s’en prennent à d’autres écrivains ; et, surtout, et on ne le dit pas assez, des libraires refusent certains auteurs, des critiques bannissent de la critique les délinquants idéologiques, des radios n’inviteront jamais tel ou tel écrivain « mal-pensant ». D’un côté on a une littérature de masse, de l’autre une littérature de bonnes mœurs. Il faut tracer son chemin en dehors de ces deux écueils, avec l’intuition qu’on sera toujours plus ou moins rejeté.

La Poursuite de l’idéal et Le parti d’Edgar Winger, deux romans publiés chez Gallimard, proposent un tableau de certaine hyper-classe intellectuelle avec ses manies, les phobies et ses ridicules.

Il est amusant de renouveler les portraits de nos ridicules. L’intellectuel engagé a quelque chose de dérisoire, qu’il soit de gauche ou de droite. Cette idée m’oppose à presque tout le monde littéraire. C’est pourquoi j’y tiens. Dans La Poursuite de l’idéal, je dresse le portrait d’un intellectuel de gauche, Pierre Beauséjour, imbu de lui-même et faussement iconoclaste, déployant un idiome grotesque, où pullulent, à la place de la pensée, des néologismes. Le personnage fait son retour dans un roman que je suis en train d’écrire. Et dans Le Parti d’Edgar Winger, je raconte la vie d’un jeune militant d’extrême gauche. En réalité, ce roman n’est qu’à demi réaliste : j’étais surtout intéressé par le divorce (ou le décalage) entre les valeurs morales professées par Romain (ce personnage que j’ai dit) et la vie de ce militant sans cesse en-dessous des exigences que son idéologie promeut. Par exemple : comment vivre sa sexualité tout en considérant que la « drague » et même le désir sont des violences faites aux femmes ? On en arrive à quelques tartufferies très plaisantes à décrire.

Enfin, le tout récent Rééducation nationale vous permet de vider votre sac à propos de certains délires « pédagogiques », qui ont ruiné l’école publique.

Ce roman a pour objet, comme vous le dites, de m’en prendre aux aberrations du pédagogisme. Je me disais : il faudra bien qu’un jour je me penche, d’une façon romanesque, sur ce que je connais très bien : la vie d’un lycée et la comédie de l’Éducation nationale. Il s’agit d’une sorte de conte philosophique où un stagiaire idéaliste (et confiant en les méthodes de la pédagogie) se confronte à une réalité qui va contredire ses espoirs. En tombant dans le désespoir, il découvre qu’on peut lire pour d’autres motifs que de préparer un cours : le désespoir le sauve de la banalité des expériences pédagogiques. En s’abaissant il s’élève, dans une dialectique toute pascalienne. - On imagine mal, quand on n’est pas de la partie, à quel point la vie d’un lycée est comique : des dieux de l’Olympe du ministère, jusqu’à leurs prophètes (inspecteurs, proviseurs), en passant par les disciples (certains professeurs) et les hérétiques (d’autres professeurs). Si l’on ajoute des histoires d’amour, des conflits idéologiques et l’essence ironique qui infuse tous les groupes humains, on comprend qu’un lycée est, en réduction, une image de la comédie humaine.

Calendes de novembre, MMXXII.

Lire aussi, sur Patrice Jean :

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, rue fromentin, patrice jean | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10 avril 2024

Grandeur et misère des Caligny

Normalienne et historienne, un temps spécialiste du centrisme et des années Pompidou avant de prêter sa plume à divers hommes politiques, Muriel de Rengervé a publié deux romans, un essai courageux sur l’affaire Millet, une critique de la bien-pensance. Son troisième roman, Grandeur et misère des Caligny, dépeint avec un rare brio et dans un style classique la déchéance d’une famille noble, des années 60 à nos jours. Cette fiction est à l’évidence nourrie d’expériences sans rien de livresque, même si, parfois, Proust, Flaubert et Balzac, sus par cœur, sont cités de manière un tantinet appuyée.

En effet, la narratrice, devenue noble par mariage, comme Muriel de Rengervé, est issue de la classe moyenne, d’où son regard distancé et lucide sur une caste - ou ce qu’il en reste. Tout commence par l’arrivée de la narratrice dans la masure où est mort, dans la plus crasseuse des misères, le comte Gabriel de Caligny. L’accompagne son époux, Guillaume, le fils du défunt, une sacrée figure qui « avait le caractère suranné d’une tapisserie de haute lisse ».

Ce couple encore jeune va passer une semaine à déblayer les décombres d’une vie, lettres jaunies, livres souillés, meubles saccagés - les résidus d’un long déclin. Le comte et Claudia, sa très-dispendieuse épouse, disparue bien avant lui, ne firent rien de leur existence sinon se lancer dans des projets absurdes et jeter l’argent par les fenêtres.

Lui, « un homme au talent rare qui ne réussit jamais rien de grandiose, tour à tour impressionnant et ridicule, charmant et égocentrique, naïf et destructeur, cultivé et infantile, visionnaire et réactionnaire, artisan et poète ». Elle, une sotte qui emprunte pour s’offrir des manteaux de fourrure alors que ses enfants sont des va-nu-pieds à l’hygiène douteuse. Le hic est que ces enfants prennent tôt conscience de n’être pas aimés.

C’est ici que ce roman s’affirme d’une puissante originalité, car l’auteur aurait pu se contenter d’une fresque haute en couleurs d’une famille noble qui, refusant de s’adapter à une société ignoble au sens strict, celle des années 60 et 70, sombre avec panache. Cliché rassurant, non dépourvu de charme…

Rengervé préfère à juste titre décrire ce qu’elle voit : un couple odieux, fou d’orgueil, une paire lamentable de ratés, incapables d’aimer leurs enfants et, a fortiori leurs petits-enfants. Le sang bleu était-il vicié une génération plus tôt ? Surtout, la narratrice se pose la terrible question : son mari, « âme sombre à jamais », le fils de Gabriel, transmettra-t-il la malédiction des Caligny à sa descendance ? La puissance du destin est-elle sans limite ? L’amour permet-il une sorte de salut ?

Christopher Gérard

Muriel de Rengervé, Grandeur et misère des Caligny, La Mouette de Minerve, 222 pages, 16€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12 mars 2024

Omegatown

Du précédent roman de Marc Obregon, Mort au peuple, je disais avoir été agacé et séduit par la prose violente, où visible était l’influence de Dantec. Dans ce périple eschatologique, Obregon dépeignait, dans la France de 2039, un terroriste, victime d’une vicieuse manipulation, enfermé à vie dans une cellule de haute sécurité. Il s’agissait là de la description clinique d’un jeune conspirationniste, gavé de sous-culture numérique et révulsé par le remplacement de toute expérience sensible du monde par le simulacre global.

Avec Omegatown, nous restons dans la même atmosphère vénéneuse et cauchemardesque : quelques années après le Grand Champignon de 2035, une guerre nucléaire en Mer de Chine, Victor rentre à Paris après des années de prison pour son engagement comme mercenaire dans une guerre perdue d’Asie centrale. L’ancien taulard, ravagé par divers traumatismes, auxquels s’ajoute le poids d’une longue détention sous neuroleptiques, découvre un Paris métamorphosé en parc d’attractions et soumis à de redoutables intelligences artificielles : quartiers gentrifiés, fermes verticales, trottinettes solaires pour élites aussi névrosées que technolâtres, logements interconnectés où absolu est le contrôle de l’habitant (jusque dans ses victuailles), naissante épidémie de peste…

Pour se racheter, Victor a dû céder ses données mémorielles à la Direction du Renseignement, qui va l’utiliser comme agent clandestin d’une opération de surveillance, dont la cible est un ingénieur, Becker, un ténor de l’IA soupçonné d’espionnage. Pour son bien, et aussi pour le surveiller, l’État lui adjoint le Doc, une IA omnisciente qui prend la forme d’un hologramme hyper-réaliste d’Anna Karina. Nous le suivons dans ses premières investigations (Omegatown n’est qu’un premier volume) dans ce monde dystopique et cyberpunk. Le titre, Omegatown, fait explicitement référence, sur un mode parodique, au film Alphaville, de Jean-Luc Godard, avec Anna Karina justement. Obregon place sa ville de la fin (oméga) sur notre vieille terre et non dans l’espace. La suite du roman nous apprendra si, comme dans le film, une sorte d’évasion, l’amour par exemple, est possible… Les céliniens reconnaîtront un morceau de bravoure à la fin de ce roman souvent profus et bavard, mais diablement efficace.

Christopher Gérard

Marc Obregon, Omegatown, Éditions du Verbe haut, 140 pages, 18€

Il est question de Marc Obregon dans

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | Tags : littérature, editions du verbe haut | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

23 février 2024

Exit Alfred Eibel

Triste nouvelle, Alfred Eibel est mort. Né à Vienne en 1932 - il se souvenait de l'Anschluss et de l'entrée d'Adolf Hitler dans sa ville - il avait vécu en Belgique, où il avait étudié au prestigieux Collège Cardinal Mercier. L'homme était charmant, immensément cultivé et d'une merveilleuse bienveillance pour ses cadets - j'en sais quelque chose pour avoir lu quelques lignes généreuses sur certains de mes livres. Je l'avais rencontré à une signature de Radio Courtoisie : j'avais été présenté par Michel Mourlet, sésame parfait, et nous avions immédiatement noué un lien. Il avait fréquenté Ernst Jünger et Fritz Lang, Arno Breker et Leni Riefenstahl (ce qu'il disait avec un sourire délicieusement ambigu), Gregor von Rezzori. Un temps éditeur à Lausanne (il dilapida ainsi un semblant de fortune), il publia Fernando Pessoa (le premier, me dit Jérôme Leroy, qui m'apprend sa mort), Jean-Pierre Martinet, Kenneth White...

Critique littéraire, il écrivit dans Le Quotidien de Paris, les Nouvelles littéraires, les Lettres Françaises, le Figaro, Le Magazine littéraire, et aussi dans Matulu, la Revue littéraire, Polar, Service littéraire…

Voici ce que j'écrivais il y a deux ans à propos de ses Souvenirs viennois.

Né en 1932 à Vienne d’un père officier tôt disparu et d’une mère austro-hongroise, Alfred Eibel est une figure attachante de la vie littéraire qui a traîné ses bottes de Bruxelles à Hollywood, de Prague à Zürich. L’homme a fréquenté bien du monde : Fritz Lang et Kenneth White, Léo Malet et Etiemble, Gregor von Rezzori et Gabriel Matzneff (qu’il a édité, avec quelques autres, dont Gérard Guégan et Pol Vandromme). Il connaît sur le bout des doigts le cinéma européen, la littérature chinoise et l’opéra autrichien. De père catholique, il a connu, après l’Anschluss, l’exil en Belgique avec son beau-père juif. Il est sans doute l’un des rares écrivains français d’aujourd’hui à avoir vu passer Hitler dans la Vienne de 1938 et à avoir entendu les stukas mitrailler les foules de l’exode en 1940. Alfred Eibel est un personnage de légende.

Voilà qu’il nous livre ses Souvenirs viennois par le truchement d’un joli ouvrage à la nostalgie ironique, car l’homme n’est jamais dupe. « En naissant à Vienne, écrit-il, j’ai vu le jour sur une zone sismique qui m’a fait penser à chaque instant à la disparition définitive du passé, à l’exemple de l’Atlantide ». C’est justement cette cité engloutie qu’il évoque par tableautins : la Vienne des années 50, qui lui sert de marchepied pour nous replonger, par fines allusions, dans celle de la Double Monarchie. Jonglant, non sans un zeste de perversité, entre kitsch et retour du refoulé, Alfred Eibel ressuscite la pension Operning, où il descendait naguère, avec ses naufragés de toutes sortes : rescapés des camps au sourire poli, émigrés revenus des Amériques et tous ces « accourus », Berlinois qui ont quitté leur ville rasée pour se faire oublier. Aux tables des grands cafés viennois, le Sacher, le Central ou le Mozart, il croise requins et margoulins, espions (nous sommes bien dans la Vienne du Troisième Homme – der Dritte Mann), mélomanes et cinéastes. La Vienne d’Alfred Eibel se révèle une ville à l’insouciance surjouée, qui tente de refouler les horreurs d’un passé récent ; il en rend avec brio l’atmosphère ambiguë et parfois frelatée.

Que la terre vous soit légère, cher Alfred Eibel !

Christopher Gérard

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : eibel, littérature, cinéma | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 décembre 2023

SOLSTITIUM

OPTIMUM SOLSTITIUM TIBI OPTO

Joyeux solstice d'hiver

et

heureuse année MMXXIV

Pour rappel :

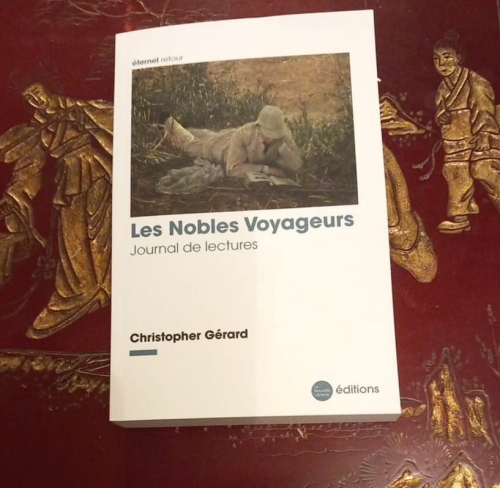

https://nouvelle-librairie.com/boutique/a-paraitre/les-nobles-voyageurs/

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : nouvelle librairie, littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |