10 mars 2022

Ainsi parlait Maeterlinck

« Taciturne, mais faisant métier d’écrire. Flamand, écrivant en français. Homme de science et poète. Fuyant le théâtre, auteur dramatique. Goûtant peu la musique, lui devant une grande partie de sa gloire. Aimé par Paris, n’y vivant guère. Accueilli royalement aux États-Unis, ne s’y plaisant pas. Célébré en Belgique ; dès l’âge mûr n’y mettant plus les pieds. S’évanouissant comme une jeune fille, boxant avec Carpentier. Mystique, moquant les mystiques. Penseur, doutant de la pensée. Cherchant la science, rejeté par elle. Aimant les pauvres, ayant des palais. Tel est cet homme, qui craint la mort dès l’enfance, qui ne fait que parler d’elle, et qui passe quatre-vingt-sept années à l’attendre. »

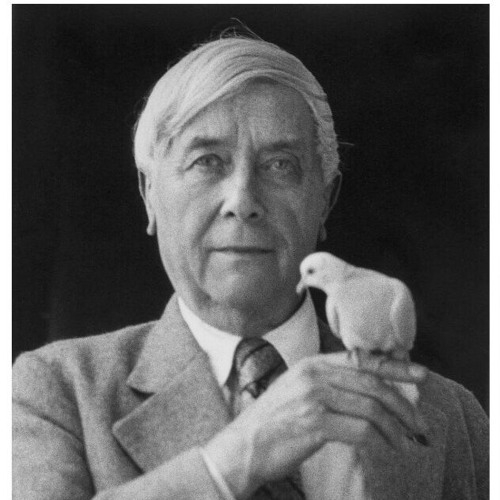

Tel fut, si l’on en croit deux de ses confrères*, Maurice Maeterlinck (1862-1949), incarnation du Symbolisme, poète, dramaturge et essayiste - « un cosmonaute », dixit Jean Cocteau.

Il y a de l’homme baroque dans l’unique Prix Nobel de littérature que la Belgique ait eu, et dont les pièces sont encore jouées un peu partout dans le monde. Les éditions Arfuyen, dans leur élégante collection Ainsi parlait (Yeats, Leopardi, Bernanos, tant d’autres), ont eu la bonne idée de confier la mission de mieux faire connaître Maeterlinck au poète, éditeur et médecin Yves Namur.

Le résultat ? Quatre cent quarante-sept Dits & maximes tirés d’environ cinq mille pages de lecture attentive, quasi « bénédictine », et qui retracent le portrait d’un homme en qui coïncidaient les contraires. Maeterlinck se révèle très belge en ce sens que ce Gantois exprime en français - et quel français, d’une belle fermeté - un ancrage germanique, inspiré par Novalis et Ruysbroeck l’Admirable, qu’il traduisit. Jeune poète salué par Octave Mirbeau, il connut un succès phénoménal, surtout grâce à L’Oiseau bleu, pièce créée par Stanislavski à Moscou, à Pelléas et Mélisande, mis en musique par le génial Debussy (mais aussi par Fauré ou Sibelius).

Ce qui frappe à la lecture de ces Dits & maximes, c’est la fermeté de la langue et son extrême densité : « Je désire le Verbe, nu comme l’âme après la mort, pour dire l’Énigme dénuée de substance et de lumière dans sa splendeur intérieure. »

Novateur sur le plan esthétique et même précurseur de surréalisme (la brutalité en moins et la subtilité en plus), l’auteur se révèle quelque peu antimoderne : vitaliste, tenant d’une vision du monde intrinsèquement organique, tournant le dos au naturalisme, attiré par les Mystères, proche de l’hindouisme - une sorte d’animiste, attentif, tel un Grec de haute époque, à l’intelligence des fleurs et à la vie des abeilles. L’intuition, chez lui, précède le savoir pour le fonder. N’a-t-il pas fasciné Gracq et Rilke, Artaud et Pessoa, ce voyant qui plaignait « l’homme qui n’a pas de ténèbres en lui » ? L’obsession du silence (« la parole est du temps, le silence de l’éternité »), la passion du mystère (« Vivre à l’affût de son dieu, car Dieu se cache, mais ses ruses, une fois qu’on les a reconnues, semblent si souriantes et si simples ») caractérisent Maeterlinck, pour qui notre âme ne serait qu’une « chambre de Barbe-Bleue à ne pas ouvrir ». Un géant, qu’Yves Namur, dans une présentation aussi fine qu’érudite, offre à notre attention.

Christopher Gérard

Ainsi parlait Maeterlinck, Dits et maximes de vie choisis et présentés par Yves Namur, Arfuyen, 14€

*Le très-savant Paul Gorceix et Roger Bodart, tous deux membres de l’Académie royale.

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : littérature, symbolisme | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

24 février 2022

Le Céline de Marc Laudelout

Quiconque s’intéresse à Céline – au « miracle Céline » (Julia Kristeva) - rencontre un jour ou l’autre Marc Laudelout, pour qui rien de ce qui est célinien n’est étranger. Jeune professeur de français dans une école populaire, il se prend de passion pour Céline au point de lancer , en 1981, le Bulletin célinien, qu’il publie depuis sans interruption tous les mois, avec une exactitude helvétique. Le BC, comme l’appellent ses abonnés, est l’unique mensuel au monde consacré à un écrivain. Naguère, Marc Laudelout m’a confié que, dans une autre vie, il aurait pu créer le Bulletin morandien – aveu qui acheva de me le rendre très cher.

Son BC propose une foule de documents rares, des informations précieuses, souvent introuvables ailleurs, des entretiens et des études. Ce qui frappe avant tout, c’est la liberté de ton et l’ouverture d’esprit du Bulletin, dont témoigne le courrier des lecteurs. Et comme nombre de collaborateurs sont des écrivains, de Claude Duneton à Jacques d’Arribehaude, on prend plaisir à le lire.

Dieux merci, Laudelout n’a jamais voulu que son Bulletin devînt celui d’une paroisse, car il a fait siennes les paroles de son ami Pol Vandromme, célinien historique : « il ne s’agit pas de réhabiliter l’homme Céline, les hommes sont ce qu’ils sont, hélas ! mais de s’abstenir enfin de l’utiliser pour réduire l’écrivain en bouillie ».

Depuis des années, nous sommes quelques-uns à le « tanner » en lui lançant de suppliants « quand publies-tu ton Céline ? » Le premier volume vient de paraître dans la collection "Du côté de chez Céline" dirigée par Emeric Cian-Grangé (trois volumes parus); il rassemble septante textes généralement tirés du Bulletin : éditoriaux ou études. Ce qui me frappe sans m’étonner chez ce vieil ami que je relis avec un vif plaisir, c’est la cohérence du propos, la limpidité du style, la fermeté de la pensée, l’indépendance du jugement - sans oublier ce très-bienvenu sens de la nuance, s’agissant d’un auteur aussi explosif.

Ce recueil de quatre cents pages est préfacé par deux amis chers, Marc Hanrez, célinien historique, puisque l’un des derniers à avoir rencontré Céline à Meudon alors que, étudiant en philologie romane à l’Université libre de Bruxelles, il préparait un mémoire que Nimier annexa pour Gallimard - le premier essai sur Céline. Et Frédéric Saenen, autre romaniste, belge lui aussi (liégeois, pour être précis), écrivain et collaborateur du BC. Tous deux vantent la qualité du recueil et la ligne claire de son style.

L’ouvrage se divise en quatre parties : « Interférences » regroupe les textes consacrés aux relations parfois indirectes de Céline avec nombre d’écrivains, de Marcel Aymé à Roger Vailland en passant par Emmanuel Berl, Cabu ou Drieu la Rochelle. « Opprobres » traite des célinophobes et inspire à Marc Laudelout ces lignes désolées : « Décidément, la littérature anti-célinienne n’aura jusqu’à présent brillé ni par sa rigueur, ni par son intelligence. Son unique avantage est de se situer dans le camp du Bien et de prendre appui sur cette position pour prétendre n’énoncer que des vérités établies et de grandiloquentes indignations ». Parmi ces butors, citons le Belge Pierre Mertens, archétypal. Une place à part est attribuée au talentueux Charles Dantzig, hostile mais sur un plan littéraire… même s’il est probable qu’il n’a pas tout lu de Céline. « Figures » est la plus passionnante partie, qui traite de quelques figures céliniennes, pionniers héroïques d’une recherche parfois périlleuse sur le plan de la carrière académique : Marc Hanrez et Jean Guenot, Philippe Alméras et Nicole Debrie. S’y ajoutent des figures de francs-tireurs, extérieurs à l’Université : Dominique de Roux et Albert Paraz, Pol Vandromme et Pierre Monnier - des hommes hors du commun. Enfin, « Explorations » rassemble des études plus pointues sur les pamphlets, sur Rebatet ou Henri Guillemin, et même sur les accointances canadiennes de l’écrivain.

Un fort volume, le premier, espérons-le, d’une belle série.

Christopher Gérard

Marc Laudelout, Céline à hue et à dia, préfaces de Marc Hanrez et Frédéric Saenen, La Nouvelle Librairie, 404 pages, 19€

*

**

Un entretien avec Marc Laudelout

publié en 2006

Qui êtes-vous et comment est née cette passion qui vous permet de publier, depuis 25 ans, un bulletin exclusivement consacré à Céline ?

Tout a commencé par la découverte d’un exemplaire de l’édition originale du Voyage au bout de la nuit dans la bibliothèque paternelle. Mon père – feu le professeur Henri Laudelout (Université de Louvain) – avait lu ce roman à la fin des années trente grâce à un jeune enseignant intérimaire qui en avait parlé avec enthousiasme en classe. Recommander ce brûlot dans un collège catholique était très audacieux à l’époque ! Bien des années plus tard, la lecture de ce livre fut aussi un grand choc pour moi (j’avais alors une quinzaine d’années) et j’ai ensuite lu tous ses autres livres, dont Mort à crédit que je ne suis pas le seul à considérer comme un pur chef-d’œuvre. Si je suis enseignant de profession, j’ai toujours eu une vocation rentrée de journaliste ; aussi, j’ai décidé de créer, en 1979, une revue semestrielle entièrement consacrée à l’écrivain. C’est ainsi qu’est née La Revue célinienne qui, après avoir publié trois numéros (dont un numéro double, en 1981, à l’occasion du vingtième anniversaire de sa mort), a édité les livres que mon ami Pol Vandromme a entrepris d’écrire sur un sujet qu’il n’avait qu’effleuré en 1963 avec l’une des premières monographies sur Céline. Vinrent donc ensuite : Robert Le Vigan, compagnon et personnage de L.-F. Céline ; Du côté de Céline, Lili (sur le personnage de sa femme dans son œuvre romanesque) ; et Marcel, Roger et Ferdinand (sur les relations croisées entre Marcel Aymé, Roger Nimier et Céline). La Revue célinienne ayant disparue en tant que telle, je décidai de poursuivre la recension de l’actualité célinienne avec un modeste bulletin, d’abord trimestriel, puis mensuel. Il est aussi passé de 8 à 24 pages. Son seul titre de gloire est d’être sans doute la seule publication mensuelle consacrée à un écrivain. En ce qui me concerne, je me considère comme un simple publiciste célinien, rien de plus.

Quelles sont les grandes étapes de l’histoire du Bulletin célinien ?

Au début, ce fut un petit bulletin bien sobre qui se limitait à rendre compte de l’actualité autour de Céline (publications, échos de presse, conférences et colloques, etc.) Ensuite, le bulletin s’étoffa et publia aussi des témoignages sur l’homme, des études sur l’œuvre, des recensions, des documents et de la correspondance inédite. Nous avons aussi publié des numéros spéciaux sur quelques figures ayant croisé l’existence de Céline : Robert Denoël, Léon Daudet, Éliane Bonabel, Henri Mahé, Lucien Rebatet, etc. Récemment, nous avons publié des entretiens avec quelques grands céliniens : François Gibault, Philippe Alméras, Serge Perrault, Frédéric Vitoux, Henri Thyssens,... Un événement marquant fut sans doute cette dédicace d’Elizabeth Craig (la dédicataire du Voyage) aux lecteurs du Bulletin que nous avions reproduite en première page de couverture. On croyait avoir perdu sa trace depuis les années trente. C’est le professeur Alphonse Juilland qui l’a retrouvée après de longues recherches aux États-Unis. Au total, nous avons donc publié près de 300 numéros qui constituent, je le pense, une mine de renseignements pour ceux qui s’intéressent à cet écrivain. Parallèlement à la publication du périodique, nous avons créé un site Internet qui propose une somme aux étudiants ou tout simplement à ceux qui veulent en savoir plus sur cette œuvre considérable du XXe siècle.

Les grandes rencontres ?

Je dis parfois que j’ai contracté une double dette envers Céline puisqu’il m’a permis de faire la connaissance d’une série de personnes que je n’aurais jamais rencontrées autrement. Les énumérer toutes est impossible. Laissez-moi citer tout de même Arletty, Pierre Monnier (qui vient de nous quitter à l’âge de 94 ans), Paul Chambrillon, Robert Poulet, Pierre Duverger, Frédéric Vitoux, Alphonse Juilland, mon compatriote Marc Hanrez, sans oublier celle qui devint mon épouse, Arina Istratova, qui eut l’audace de traduire Mea culpa à Moscou en août 1991 lors du premier putsch contre Gorbatchev.

Vous fréquentez donc les « céliniens » depuis un quart de siècle. Quel genre de tribu est-ce ?

Il y a autant de céliniens que de variétés de plantes d’appartement ! Ce n’est pas du tout un groupe homogène : les céliniens plutôt « de gauche » (Sollers, Godard, Vitoux,...) côtoient les céliniens plutôt « de droite » (Gibault, Alméras, Hanrez,…). Cela fait partie de l’aspect pittoresque des choses mais tout le monde se réunit, notamment au sein de la Société des Études céliniennes, dans une même admiration pour l’écrivain. C’est Henri Godard, éditeur de Céline dans La Pléiade, qui m’écrivait un jour que « nous avons en commun de travailler à donner à Céline, en dépit des handicaps, toute la place qui est la sienne ». La ligne de fracture se situe peut-être dans l’appréciation des textes qu’on appelle erronément « pamphlets » (ce terme désigne, en principe, des textes courts) et qui sont, en réalité, des sortes de satires. Tout serait beaucoup plus simple si ces textes étaient littérairement médiocres. Mais ce n’est pas le cas. Je veux dire que les « pamphlets » ne sont pas à l’œuvre de Céline ce qu’est, par exemple, Le Péril juif à l’œuvre de Marcel Jouhandeau. Céline est assurément un grand écrivain de combat qui ne perd pas du tout son talent lorsqu’il s’attaque à ceux qu’il a dans sa ligne de mire. On peut le déplorer mais c’est ainsi. D’autant qu’il n’existe pas deux Céline : le bon romancier et le mauvais pamphlétaire. Son œuvre forme un tout indivisible. Certes, on trouve dans les textes polémiques des choses insupportables ou odieuses, mais on y voit aussi un Céline visionnaire fustigeant, par exemple, en 1937 la standardisation du livre, la société du spectacle, la pollution des villes et surtout une communauté (la nôtre) qui est en train de perdre son âme et son identité.

Mais en fin de compte, qui est Céline ?

Céline, né sous le signe des Gémeaux, est une personnalité très ambivalente. Aussi, il est tour à tour misanthrope et compatissant, généreux et avare, courageux et pusillanime, etc. Il a souvent donné une image de lui qui n’était pas conforme à ce qu’il était : « Il faut noircir et se noircir », disait-il en tant que romancier fuyant les bons sentiments. C’est aussi ce qu’il a fait pour ce qui le concerne. Marcel Aymé a sans doute évoqué avec le plus de justesse sa vraie personnalité : « Ce n’était pas un homme au cœur dur », disait-il. Et il le connaissait bien.

Quel livre de Céline conseilleriez-vous à un novice ? Et sur Céline ?

La grande part de son œuvre est très accessible puisque tous ses romans sont à présent disponibles en collection de poche. Son premier roman, Voyage au bout de la nuit, est un classique indémodable qui doit faire partie de la bibliothèque de tout honnête homme. Il ne faut pas se fier aux apparences : loin d’être le roman populiste qu’on a dit, c’est un grand livre métaphorique et poétique. Son chef-d’œuvre demeure, pour moi, Mort à crédit, où le tragique côtoie le comique d’une manière irrésistible. Il faut lire aussi D’un château l’autre dans lequel il raconte l’épopée foireuse des rescapés de la collaboration française en Allemagne. Un monument ! Mea culpa, libelle anticommuniste et antimatérialiste, est ce qu’on a écrit de mieux dans le genre. Voilà quatre titres que je recommanderais au béotien. Sur Céline, je conseille la lecture des monographies de Pol Vandromme et de Pierre Lainé (éd. Pardès) pour une première approche. Pour mieux connaître la personnalité de l’homme, il faut lire Ferdinand furieux de Pierre Monnier (livre hélas épuisé que L’Age d’Homme devrait rééditer) et les biographies de François Gibault (Mercure de France) ou de Frédéric Vitoux (Grasset). C’est dans l’édition critique de La Pléiade que l’on trouve les commentaires les plus pénétrants sur l’œuvre. Nombreux sont les essais de qualité qui ont paru sur lui : le Céline d’Anne Henry (éd. L’Harmattan) ou celui de Paul del Perugia (Nouvelles Éditions Latines), sans oublier l’essai de Philippe Muray disparu prématurément (Gallimard).

Parlant de Céline, il est en effet impossible de passer sous silence ses textes polémiques, ceux qu’on appelle à tort les « pamphlets ». N’est-ce pas Gripari qui avait raison en parlant de « littérature anticolonialiste » ? Peut-on séparer Bagatelles du Voyage ?

C’est, en effet, Pierre Gripari qui, d’une manière très pertinente, a évoqué ainsi Bagatelles. Son argumentation mérite d’être citée tel quelle : « La partie anti-juive, violente, brillante, extrêmement drôle, ne constitue nullement un appel au meurtre. Elle appartient, très banalement, à ce qu’on appelle aujourd’hui la littérature anticolonialiste. (...) Son motif unique, c’est un refus horrifié de la croisade antifasciste, de cette guerre civile européenne qu’on est en train de nous préparer sous couleur de Front populaire, avec le tout le camouflage d’optimisme et de progressisme bêtifiant que l’on retrouve dans les films français des années trente. Cette guerre, prophétise-t-il, ne sera qu’une guerre juive, faite pour le seul profit des juifs et des staliniens. Nous autres, indigènes d’Europe, nous n’avons rien à gagner, et tout à y perdre. » Je conçois que cette analyse puisse choquer, même si Gripari s’empressait d’ajouter que Hitler a évidemment sa part de responsabilité dans le suicide de l’Europe. Ces textes de Céline, écrits pour la plupart d’entre eux dans les années trente, sont difficilement incompréhensibles aujourd’hui car ils sont jugés à travers le prisme des atrocités qui se sont passées pendant la guerre. Et c’est notamment pour cette raison que l’ayant droit n’autorise pas leur réédition. C’est jusqu’au titre du premier « pamphlet » antisémite – Bagatelles pour un massacre – qui est de nos jours pris à contre-sens. Céline, héros médaillé de la Grande Guerre, voulait absolument éviter un nouveau conflit franco-allemand qu’il jugeait fratricide. Comme il n’était pas démocrate, peu lui importait qu’une alliance se fît avec l’Allemagne nationale-socialiste si c’était pour prévenir la guerre. Son pacifisme absolu a autorisé tous les excès, toutes les dérives. Il faudra sans doute attendre que Céline entre dans le domaine public pour que cette partie sulfureuse de son œuvre soit rééditée. Officiellement… car il existe de nombreuses rééditions non autorisées.

Céline a inspiré (inspire encore) d’autres écrivains : lesquels vous semblent les plus intéressants ?

En effet, Céline a inspiré de nombreux écrivains avec certaines réussites (Frédéric Dard, Alphonse Boudard) mais bien des tentatives moins concluantes. Le piège étant bien entendu de vouloir s’inspirer directement de son style. Comme Proust, Céline est inimitable. Certains romans sont céliniens dans le ton (je songe, par exemple, au récent Cave canem de François Gibault) mais il évitent heureusement de l’être dans la forme. L’originalité de Céline réside aussi dans la façon à la fois lucide et cruelle de voir le monde et d’exprimer les sentiments inavouables. Mais Céline, c’est avant tout une grande leçon de liberté et d’invention stylistiques. C’est en cela qu’il a permis à beaucoup d’écrivains d’être eux-mêmes et de se libérer d’une forme d’académisme. C’est notamment le cas du Sartre de La Nausée où l’influence célinienne est perceptible. Ce livre comporte d’ailleurs une phrase de Céline en exergue. Il y a aussi toute une génération de journalistes qui a été directement influencée par son écriture. « Enfin Céline vint ! », pourrait-on dire.

Bruxelles, MMVI

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : céline, littérature, nouvelle librairie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

01 février 2022

Zurück nach Wien - Avec Alfred Eibel

Né en 1932 à Vienne d’un père officier tôt disparu et d’une mère austro-hongroise, Alfred Eibel est une figure attachante de la vie littéraire qui a traîné ses bottes de Bruxelles à Hollywood, de Prague à Zürich. L’homme a fréquenté bien du monde : Fritz Lang et Kenneth White, Léo Malet et Etiemble, Gregor von Rezzori et Gabriel Matzneff (qu’il a édité, avec quelques autres, dont Gérard Guégan et Pol Vandromme). Il connaît sur le bout des doigts le cinéma européen, la littérature chinoise et l’opéra autrichien. De père catholique, il a connu, après l’Anschluss, l’exil en Belgique avec son beau-père juif. Il est sans doute l’un des rares écrivains français d’aujourd’hui à avoir vu passer Hitler dans la Vienne de 1938 et à avoir entendu les stukas mitrailler les foules de l’exode en 1940. Alfred Eibel est un personnage de légende.

Voilà qu’il nous livre ses Souvenirs viennois par le truchement d’un joli ouvrage à la nostalgie ironique, car l’homme n’est jamais dupe. « En naissant à Vienne, écrit-il, j’ai vu le jour sur une zone sismique qui m’a fait penser à chaque instant à la disparition définitive du passé, à l’exemple de l’Atlantide ». C’est justement cette cité engloutie qu’il évoque par tableautins : la Vienne des années 50, qui lui sert de marchepied pour nous replonger, par fines allusions, dans celle de la Double Monarchie. Jonglant, non sans un zeste de perversité, entre kitsch et retour du refoulé, Alfred Eibel ressuscite la pension Operning, où il descendait naguère, avec ses naufragés de toutes sortes : rescapés des camps au sourire poli, émigrés revenus des Amériques et tous ces « accourus », Berlinois qui ont quitté leur ville rasée pour se faire oublier. Aux tables des grands cafés viennois, le Sacher, le Central ou le Mozart, il croise requins et margoulins, espions (nous sommes bien dans la Vienne du Troisième Homme – der Dritte Mann), mélomanes et cinéastes. La Vienne d’Alfred Eibel se révèle une ville à l’insouciance surjouée, qui tente de refouler les horreurs d’un passé récent ; il en rend avec brio l’atmosphère ambiguë et parfois frelatée.

Christopher Gérard

Alfred Eibel, Souvenirs viennois, Arthaud, 232 pages, 19.90€

Trois lecteurs attentifs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, vienne | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17 novembre 2021

Avec Christian Dedet

Il n’est guère courant, en cet an de disgrâce 2021, de rencontrer un écrivain qui a fréquenté Henry de Montherlant et Dominique de Roux, Jean-René Huguenin et Michel Déon, Alexandre Vialatte et Joseph Delteil, et qui se trouve être l’un des derniers à avoir vu Céline vivant.

Cet homme, qui fut aussi explorateur et médecin, le bon docteur Dedet, existe ; il m’honore de son amitié.

Il publie depuis soixante ans, encouragé à ses débuts par les éditions du Seuil, maison progressiste s’il en est. Car Christian Dedet (1936) ne peut être identifié à la figure convenue du « Hussard » (« whisky, insolences et grosses voitures ») - depuis toujours, il est ailleurs, à sa propre place.

Ses mémoires illustrent cette posture libertaire et aristocratique, ascétique et eudémoniste au sens d’adepte de plaisirs naturels contrôlés par la raison. Plus je lis Dedet, plus je me rends compte qu’il est aussi un moraliste dans la belle tradition française.

Dans Sacrée jeunesse (1958-1963), nous assistions aux premiers pas de cet Occitan, futur médecin thermal, passionné de littérature, à Montpellier, où il collabora à la revue La Licorne, à Paris, où il publia au Seuil son premier roman, Le plus grand des taureaux. Nous l’accompagnions même à Meudon, quand, pris d’un pressentiment, il rendit visite à Céline quelques jours avant sa mort (« le regard peureux », « le ricanement de faune débusqué »). Christian Dedet y dressait son propre portrait, celui d’un fils de famille choyé, d’un rebelle bien élevé - le feu cathare en complet gris.

Dans L’Abondance et le rêve. Journal 1963-1966, il nous livrait la suite attendue de ces mémoires d’un veinard : sa découverte des joies du service militaire, à Perpignan au 11ème Choc, ses lectures d’impertinents tels que Gabriel Matzneff ou Jacques d’Arribehaude, sa méfiance pour les bonzes de Tel Quel, ces « théoriciens du vide », dont il repéra tout de suite les tendances inquisitoriales. Un moraliste proche des Romains, sec comme un Espagnol de haute époque, avec une touche de sybaritisme méditerranéen. Parmi les portraits d’écrivains, retenons celui du généreux Vandromme, qui lui écrivit cette phrase essentielle, d’une telle justesse : « Les livres que nous écrivons doivent nous être donnés de surcroît – en récompense de la fantaisie de notre paresse et de notre humeur vagabonde. »

Aujourd’hui, il publie Nous étions trop heureux. Journal 1967-1970, où nous le suivons dans sa double vie de médecin thermal six mois par an en Auvergne et d’écrivain à Paris, quand il ne vagabonde pas en Espagne ou en Sicile avec sa jeune épouse catalane, Paule Garrigue, « fille du Sud si naturellement intégrée à cet ordre dorique ». Il y a ici des pages magnifique sur l’amour conjugal (« S’attendrir jusqu’à l’adoration en pensant à l’enfant qu’elle fut ») et sur la chasse au bonheur de ce couple « trop heureux », surtout quand naît la petite Joséphine, aujourd’hui journaliste à Jeune Afrique et autrice d’une biographie de la reine Géraldine d’Albanie ou encore d’un roman sur Erich Von Stroheim.

Comme dans ses précédents volumes, Christian Dedet évoque la Belgique, où il compte nombre d’amis, dont Annie Stoclet, qui lui ouvre les portes de son Palais art déco décoré par Klimt et Khnopff, où il occupe la chambre de Jean Cocteau. Nous croisons quelques Bruxellois qui comptaient comme Carlos de Radzitzky, collagiste surréaliste et jazzman émérite, Georges Sion et Maud Frère.

A Paris et en province, Dedet fréquente ses camarades de la revue Combat, les mousquetaires Sénart, Tesson, Saint-Robert, Matzneff. Et aussi d’autres irréguliers, tels que Maurice Ronet, Alfred Fabre-Luce ou François Sentein, l’ami de Max Jacob et de Jean Cocteau, « exquis rescapé des temps absurdes, éternel pèlerin d’une Arcadie rêvée », qui prépare ses précieuses Minutes d’un libertin, un livre talisman.

Christian Dedet incarne en fait un personnage stendhalien, attelé dans son œuvre à fixer des moments de félicité avec pour seul objectif de rendre sa vie plus intense tout en laissant une trace pour quelques happy few, ses amis.

Comment ne pas devenir l’ami de cet écrivain rare dont la plume ne dérape jamais, aux instincts aussi sûrs que profonds (sa vision de mai 68 !), aux accents si poétiques, par exemple quand il chante les frondaisons et les statues du Luxembourg ?

Pour un cadet, la lecture de ce Journal fait parfois soupirer : les lettres d’éditeurs attentifs, l’attention de critiques subtils, les visites aux confrères - l’infinité des possibles.

Atlantis Felix.

Christopher Gérard

Christian Dedet, Nous étions trop heureux. Journal 1967-1970, Les Editions de Paris, 372 pages, 20€.

Il est question de Christian Dedet dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

07 août 2021

Terminal Croisière

A propos de Morphine monojet, l’un des précédents romans de Thierry Marignac, je disais ceci : « l’auteur de polars aussi originaux que Milieu hostile et Renegade Boxing Club a, de haute lutte, conquis sa place d’orfèvre par la grâce d’une langue drue et d’un œil de lynx. »

Ce verdict, je le maintiens mordicus à la lecture de Terminal Croisière, le roman qu’il a eu la gentillesse de me dédier. Depuis quelques années déjà, je l’exhortais à utiliser sa connaissance de la capitale de l’Union européenne dans un roman. C’est chose faite, et de façon plus qu’originale, puisque l’intrigue ne se passe ni aux alentours du Parlement ou de la Commission, ni dans ces pubs irlandais ou ces trattorias de luxe où surnagent chargés de communication et trafiquants d’influence, attachés parlementaires et barbouzes – « cette ambiance de sac et de corde ».

Non, Thierry Marignac nous décrit ce petit monde aussi corrompu que condescendant de façon indirecte, sur un paquebot de luxe et dans des containers de la police des douanes. Depuis A Quai et Cargo sobre, nous savons à quel point Thierry Marignac est fasciné par les zones portuaires et les huis-clos maritimes : Terminal Croisière en constitue la quintessence.

Nous y retrouvons, vieilli et passablement assagi, Thomas Dessaignes, traducteur de son métier, ex-facilitateur ONG, ex-employé de la Croix-Rouge expulsé de Moscou et lié naguère à la pègre des ghettos noirs, « demi-solde d’une caste inférieure d’employés internationaux ». Pour l’heure, familier des commissariats et des tribunaux bruxellois où il opère comme interprète de l’anglais et du russe, Dessaignes travaille pour le Ministère belge de la Justice. L’art de l’interrogatoire joue d’ailleurs un rôle essentiel dans ce roman complexe et d’une rare finesse psychologique qui rend bien le caractère tortueux du jeu cruel entre le policier, le suspect et leur interprète… qui, lui, ne croit à aucun des deux susmentionnés.

Invité par le Pen-Club à un séminaire sur le poète russe Derjavine, jadis Garde des Sceaux du Tsar, Dessaignes, qui est aussi traducteur de poésie russe (il s’agit bien d’une sorte de double de l’auteur), y fait la rencontre d’une journaliste russe, Svetlana, « aux yeux ardoise luisante de pluie » qui, elle, participe à un séminaire de la presse eurasiatique. L’arrestation d’un jeune Tchétchène pour détention d’opium, l’agression manquée contre cette journaliste trop indépendante, des paris clandestins à fond de cale, une mystérieuse panne des smartfaunes en pleine mer, les interrogatoires serrés d’un homme d’affaires britannique et d’ intermédiaires kazakh et géorgien scandent ce roman ficelé avec brio. Les allusions à un réseau d’influence kazakh comme à de mirifiques contrats pour un aéroport d’Asie centrale nous plongent dans les dessous de l’histoire contemporaine. Enfin, la description parfois lyrique des mélancoliques amours, passées et présentes, de Dessaignes illustrent ce syllogisme de l’amertume du regretté Cioran : « Plus un esprit est revenu de tout, plus il risque, si l’amour le frappe, de réagir en midinette ».

Le style de Thierry Marignac, sec et vif ; sa parfaite maîtrise du récit et de ses parenthèses temporelles, la finesse des observations - et surtout des allusions - font de Terminal Croisière un magistral roman de maturité.

Christopher Gérard

Thierry Marignac, Terminal Croisière, Auda Isarn, 168 pages, 12€

Voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2016/03/01/barbare...

Écrit par Archaïon dans Figures, Lectures | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |