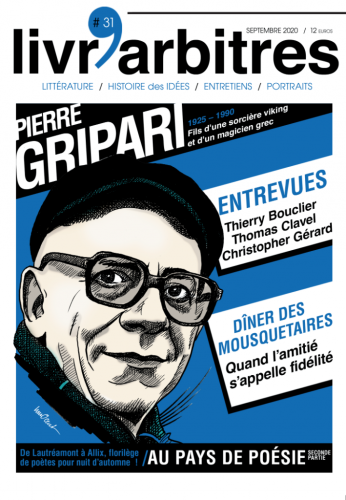

12 février 2021

Entretien sur Maugis III

À quel genre littéraire appartient Maugis ? Peut-on parler de roman historique ou mythique ?

Maugis est l’un des noms de Merlin et en fait son avatar ardennais. Il est, dans ce roman, le nom initiatique du héros, l’ex-lieutenant François d’Aygremont, poète ballotté dans un siècle tumultueux, celui des Grandes Conflagrations, nom que je donne à la deuxième Guerre de Trente Ans, et dont nous suivons dérives & égarements jusqu’à son refuge dans l’Himalaya.

Je n’ai jamais voulu écrire un roman historique au sens strict du terme, exercice périlleux qui aboutit le plus souvent à ce que Dominique de Roux appelait non sans drôlerie « romans en costume ». Les Mémoires d’Hadrien, de Marguerite Yourcenar, ou L’Homme aux yeux gris, de Petru Dumitriu, pour citer deux œuvres qui m’ont marqué, constituent les exceptions qui confirment la règle, justement parce qu’ils échappent aux pièges de la reconstitution maniaque ou à la mise en scène gratuite.

Maugis pourrait en effet être qualifié de roman mythique ou, comme l’a écrit naguère mon ami Luc-Olivier d’Algange, de roman historial, au sens que Martin Heidegger donnait à ce terme. Historial signifie que le récit, clairement inspiré de la Matière de Bretagne et des chansons de geste telles que Les Quatre Fils Aymon, inclut l’invisible, et donc le mythe et l’allégorie, les archétypes et les figures divines. Les aventures du jeune poète servent de canevas pour illustrer l’évolution intérieure du personnage - la descente dans les couches souterraines de la conscience, comme l’illustre le passage irlandais. Si je devais citer des modèles, j’évoquerais Sur les Falaises de marbre ou Héliopolis, d’Ernst Jünger, les romans de Hermann Hesse…

Vous sentez-vous héritier de cette veine que l’on dit avoir été inventée par l’écrivain belge Robert Poulet, le réalisme magique ?

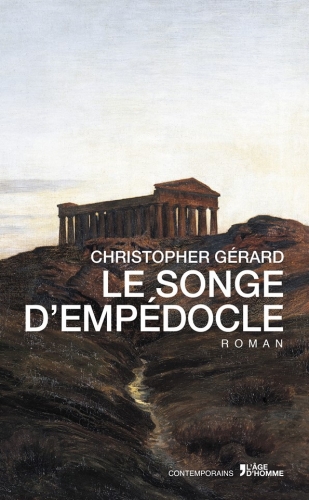

Robert Poulet a en effet écrit un étrange roman, Handji, inspiré d’un courant remontant en fait à Novalis, le Magischer Realismus, qu’un immense écrivain flamand, Hubert Lampo, a illustré avec brio dans La Venue de Joachim Stiller - pur chef-d’œuvre dont la traduction avait paru à L’Age d’Homme. Cette veine panthéiste d’expression germanique, allemande et flamande, transpose la réalité dans toutes ses composantes, y compris métaphysiques et même mystiques. Elle me paraît autrement plus riche et plus prometteuse pour la connaissance de l’âme humaine que le très-surfait surréalisme, surtout dans sa version belge, qui relève le plus souvent de la farce ou du canular. D’ailleurs, le surréalisme littéraire fut quasi inexistant en terre flamande… à l’exception du peintre et poète Marc. Eemans, disciple de Julius Evola que j’ai connu à la fin de sa vie et qui a inspiré la figure de cet Arminius qui apparaît dans Maugis comme dans mon premier roman, Le Songe d’Empédocle.

Je dois davantage à Lampo qu’au romancier Poulet, même si je considère celui-ci comme l’un des tout grands critiques littéraires belges avec le regretté Pol Vandromme. Enfin, ce réalisme magique a aussi eu une expression hispanique, real maravilloso, avec Borges par exemple, qui a magnifiquement illustré cette tentation de tout percevoir. Tous ces auteurs, de Jünger à Borges et Eliade, mes maîtres, considèrent la littérature comme une forme d’expérience du sacré.

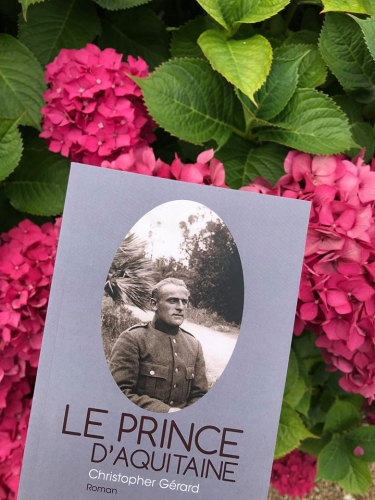

La figure centrale est le « Thiois » François d’Aygremont, fils posthume de Beuve le brave. Il tente d’éclaircir le mystère de cette présence fantomatique qui plane sur son passé, et c’est en partant à la recherche de la connaissance parfaite qu’il lèvera le voile sur l’énigme qui pèse sur ses origines. Vous êtes revenu, avec quelle justesse, sur la question des rapports avec la figure du père dans votre récent roman Le Prince d’Aquitaine. Cette question vous préoccupe-t-elle encore aujourd’hui ou a-t-elle été résolue par la littérature ?

Je pense que ces questions liées aux figures archétypales préoccupent plus d’un esprit. Le Prince d’Aquitaine, à ce propos, est sans doute plus réaliste que magique ou mythique, car davantage lié à une époque de dissolution, même si les démons y prennent une autre forme que dans Maugis. Votre question semble sous-entendre que j’écrirais pour « résoudre », alors qu’il s’agit dans mon chef d’analyser et d’illustrer.

Durant ses études à Oxford, le jeune homme sera admis dans une confrérie d’héritiers du sage Empédocle d’Agrigente. Un tel message est-il encore audible aujourd’hui ?

La sagesse est par définition éternelle – sanathana dharma, comme disent les Brahmanes. La sagesse des Antésocratiques et des Pythagoriciens, celle d’Homère et d’Hésiode, les visions de Nerval et Hölderlin, bien présentes dans le roman, constituent un trésor, notre trésor in saecula saeculorum. Le nier serait inepte autant qu’impie. Mon rôle d’artiste est de transmettre ces joyaux à qui veut à son tour s’en inspirer. Je ne suis que le maillon d’une chaîne pluriséculaire.

L’Histoire va rattraper l’existence de nos jeunes idéalistes, dont quelques-uns s’égareront jusqu’à verser dans le camp de l’Ordre noir. Maugis, lui, mesurera sa valeur sur les champs de bataille face aux Teutons, puis se verra empêtré dans un écheveau de plus en plus complexe, entre collaboration et résistance. Pour l’écrivain, l’engagement est-il la pire forme de compromission, à laquelle vous préférez toujours la poétique du double jeu ?

Pour évoquer les errances du jeune poète dans l’Europe des Troubles, je me suis aussi inspiré de témoignages, parfois oraux, sur les doubles, triples et quadruples jeux qu’imposent parfois les sanglantes époques et que l’histoire officielle, rédigée dans l’optique des vainqueurs après la fin des combats, a tendance à simplifier ou à occulter. Les jeux subtils autant que cruels, les mouvants équilibres de pouvoirs parfois antagonistes au sein d’un même camp méritaient d’être décrits. Grand lecteur des Journaux parisiens d’Ernst Jünger comme des prodigieux mémoires de Raymond Abellio - Sol invictus est un livre essentiel pour comprendre cette période - mais aussi auditeur attentif par exemple d’Henry Bauchau, que j’avais rencontré dans sa ravissante maison à Louveciennes, je ne pouvais, en tant qu’artiste, que tenter de rendre l’infinie complexité des engagements les plus périlleux sans jamais verser dans l’image d’Epinal.

Juillet MMXX

Propos recueillis par Frédéric Saenen pour la revue Livr'Arbitres

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

24 décembre 2020

Entretien sur Maugis I

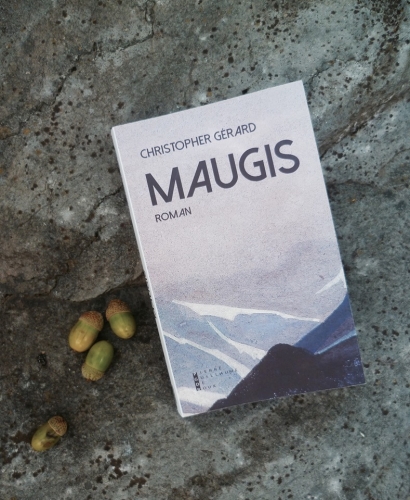

Maugis a paru une première fois en 2005. Cette réédition a-t-elle été pour vous l’occasion de modifier le fond ou la forme de votre roman ?

Après quatorze ans d’errance, Maugis méritait la lecture impitoyable de l’écrivain blanchi sous le harnais – votre serviteur. A mes débuts, comme nombre de confrères, obnubilé par le désir de « tout » dire (et parfois, horresco referens, d’expliquer), j’oubliais de penser à mon lecteur, à la respiration du récit, à tout ce qui peut bloquer une lecture, comme les démonstrations professorales, l’érudition surnuméraire. C’est dans cet esprit que j’ai relu mon roman, le rasoir d’Ockham à la main : sans pitié mais avec jubilation. Dix mille mots sont tombés, victimes d’une rage purificatrice qui a suscité en moi un intense soulagement.

Quant au fond, je n’y ai rien changé ; je me suis contenté de débroussailler cette forêt pour mieux faire respirer ses grands chênes.

Première édition, épuisée.

Comme dans Le Songe d’Empédocle, votre premier roman, ou, dans Le Prince d’Aquitaine, le cinquième, Maugis, le roman comme le personnage, est traversé par une instabilité fondamentale, qui se caractérise par une quête dans le temps et une fuite dans l’espace. Pourquoi aucun de vos personnages ne semble installé confortablement dans son époque ?

« Quête dans le temps et fuite dans l’espace », comme c’est bien vu ! Mon cher, vous êtes un lecteur lucide au regard d’aigle.

Si je ne suis aucun de mes personnages, tous viennent de moi, comme la foudre de Zeus, si vous me permettez cette métaphore un tantinet mégalomane. Vous connaissez sans doute ce penseur colombien, Nicolas Gomez Davila, que je préfère aujourd’hui à Cioran, naguère lu et relu. Parmi ses aphorismes qui, par leur puissance et leur concision, sont d’un Romain de la haute époque, prenez celui-ci : « Le réactionnaire n’est pas un nostalgique rêvant de passés abolis, mais celui qui traque des ombres sacrées sur les collines éternelles ». Mon travail d’artiste, le voilà – traquer des ombres, à rebours du siècle. Réagir contre l’abolition des formes et la fuite du sacré.

Comment par ailleurs être « confortablement installé » dans un monde où s’imposent pullulation et laideur, celui de la fuite des Dieux qu’annonçait Martin Heidegger dans Introduction à la métaphysique : « destruction de la terre, grégarisation de l’homme, suspicion haineuse envers tout ce qui est créateur et libre » ? Cette instabilité fondamentale que vous repérez chez moi, qui est aussi la vôtre, est celle de l’homme libre qui, pour citer à nouveau Gomez Davila « prolonge et transmet une vérité qui ne meurt pas ».

Un des charmes déconcertant de votre livre repose sur son « imprécise précision ». On ne parle pas des deux guerres mondiales, ni des SS par exemple, mais des Grandes Conflagrations et de l’Ordre Noir. Pourquoi ce choix ? Quel effet esthétique avez-vous cherché ?

Dans l’architecture du roman telle qu’elle s’est imposée à moi (car l’œuvre parle à travers moi, qui ne fais que transcrire), ce décalage spatial et temporel allait de soi. Mon ami Luc-Olivier d’Algange parle à propos de Maugis de roman historial, au sens que le récit, clairement inspiré des chansons de geste, inclut le visible et l’invisible - et donc le mythe, les archétypes, en un mot l’immémorial. Me pencher sur la triviale réalité se révèle au-dessus de mes forces.

Conflagrations, Ordre noir évoquent bien davantage qu’une tragédie historique - un phénomène d’ampleur cosmique, que constituent ces tueries industrielles sur terre, sur mer et dans les airs. En réactivant le mythe des Titans, les frères Jünger, en authentiques voyants, renouaient avec le thème des cycles, qui remonte à Hésiode et que les Brahmanes de l’Inde ont jadis théorisé. En tant qu’artiste, je ne me vois qu’exaltant la noblesse de l’imaginaire.

Il y a au moins deux livres dans Maugis, et c’est ce qui contribue à sa richesse et à sa densité : l’un, en surface, est un récit d’aventures et d’espionnage ; l’autre, en profondeur, est un roman d’initiation : or, avec ses rites électifs et ses traditions occultes, l’initiation n’est-elle pas tout à fait contraire à l’esprit démocratique qui veut de l’égalité et de la clarté ?

Je ne suis pas un adversaire de la clarté, héritage grec par excellence. Ni même de l’égalité des droits, cette isonomia qui nous vient d’Athènes. Le poison, c’est le matérialisme. La matière, en effet, avilit, et l’égalitarisme ne libère personne, mais enferme l’individu dans le ressentiment.

L’initiation, quant à elle, doit rendre heureux et lumineux. Elle a pour raison d’être l’éveil, la conversion du regard, le passage à un niveau supérieur de conscience grâce, entre autres, à la libération de conditionnements multiples. Dans mes livres, je tente, sans illusion aucune, de témoigner de certaines tentatives, d’illustrer un type d’homme rayonnant.

On peut lire tous vos livres, vos essais comme vos romans, et notamment Maugis, comme des livres de formation, où l’on fait l’expérience de la beauté, de la guerre, de l’amour, du Mal, que l’on traverse, et à laquelle on essaie de survivre. N’est-ce pas votre façon de répondre à une déformation spirituelle et métaphysique générale, elle-même fondée sur un idéal de confort ? Et n’est-ce pas la crise d’identité européenne que vous décrivez de livre en livre, littéralement et métaphoriquement ?

Vous avez mille fois raison en disant que mes livres illustrent la crise de la conscience européenne en cet Age sombre annoncé par maintes traditions : obsession de la rupture permanente et d’une morbide transparence, refus fanatisé du principe même de transmission, inversion des valeurs, fascination pour l’informe chaos… Mon rôle d’artiste (je préfère ce vocable à celui, encore plus corrompu, d’ «intellectuel ») n’est-il pas de témoigner ? Mon rôle d’Européen n’est-il pas d’incarner l’essence de ma civilisation et de la défendre ?

Souvent, je crois distinguer, à partir de sa syntaxe, si un écrivain a ou non appris le latin. Quel rôle a joué la langue latine dans votre style ?

L’apprentissage du latin, dès l’âge de douze ans à raison de six heures par semaine (à l’époque, pendant les années 70, nous allions encore à l’athénée le samedi matin), a joué un rôle fondamental dans ma sensibilité d’écrivain. Comme vous, je tente de repérer chez mes confrères qui a fait du latin et en a tiré les leçons. Leur nombre diminue, hélas ! Un Montherlant, un Gracq, un Matzneff (qui cite Horace et Sénèque) sont devenus l’exception. Trop de jongleurs et de journalistes de variétés, trop de faux lettrés ignorant jusqu’à l’étymologie des mots qu’ils utilisent à tort et à travers. Trop de bavards sans colonne vertébrale, dénués du moindre sens de la langue. En un mot, trop peu de philo-logues, d’amants du français. Ne sommes-nous pas, nous autres écrivains, soldats de cette immense Armée des Ombres qui remonte à la Chanson de Roland, à Villon et à Charles d’Orléans ? Ne sommes-nous pas au service de la langue française ?

Christopher Gérard

Equinoxe d’automne MMXX

Propos recueillis par Bruno Lafourcade pour sa revue L'Irrégulière, numéro 2 (ici : https://fr.calameo.com/books/0062962813a929e94439a )

Avec Bruno Lafourcade et deux confrères

Voir le site de l'éditeur:

https://www.pgderoux.fr/fr/Livres-Parus/Maugis/390.htm

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, roman, maugis | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

06 décembre 2020

MAUGIS

En librairie

Chevalerie et société secrète, ce roman iniatique plonge ses racines dans le roman noir praguois à la Meyrink tout en présentant des résonances à la Borges

Une oeuvre inclassable et magnétique.

« Maugis cheminait, le crâne rasé, le corps couvert de peaux de renard pour le protéger des atteintes du froid, de plus en plus vif au fur et à mesure de son ascension. (…) La neige fit son apparition, et avec elle, Maugis comprit qu'il approchait de son but. Cette neige de l'Himalaya, il la toucha, la piétina durant des semaines, ouate glacée qui purifia ses pensées de toute noirceur. Des réminiscences de bataille lui revinrent en mémoire : la poussière d'un terrible été et le sang de ses victimes sans nombre. Ce fut grâce à l'eau solidifiée des cimes sacrées que le jeune homme se lava enfin de tenaces souillures. »

Qui est donc Maugis, ce jeune homme aux yeux émeraude ? Un poète ballotté par les tempêtes de l’histoire ? Un mage issu de la nuit des temps ? Trois figures féminines tissent son destin... Échappera-t-il au sortilège qui le menace ? Lèvera-t-il le voile qui recouvre les circonstances obscures de sa naissance ? Triomphera-t-il des passions qu’il déchaîne autour de lui ?

Une quête envoûtante et une réhabilitation du merveilleux, servies par un style lumineux.

Par Christopher Gérard, né en 1962, auteur, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, d’Aux Armes de Bruxelles (récit couronné par l’Académie royale), Le Prince d’Aquitaine (roman, Grand Prix spécial de L’Incorrect). Diffusion/distribution CEDIF/POLLEN

https://www.pgderoux.fr/fr/Livres-Parus/Maugis/390.htm

"L’extraordinaire Maugis, roman qui contient tout le siècle dernier avec une superbe subtilité paradoxale, dans l’esprit des grandes œuvres des années 1930."

Thierry Marignac

*

Magistrale étude de Luc Dellisse :

https://le-carnet-et-les-instants.net/2020/07/03/gerard-m...

"Un roman ésotérique entre Oxford, Paris, Rome et Bruxelles où l’on retrouve la passion de l’auteur du Prince d’Aquitaine pour la vieille civilisation « gréco-druidique » et son goût pour les fastes de la nôtre. "

Olivier Maulin

*

"Christopher Gérard montre ici une ambition dont il a de toute évidence les moyens et son récit bouleverse, enthousiasme et émeut dans son obstination à démontrer que, si la vraie sagesse ne vient jamais, nos bibliothèques demeurent malgré tout le seul antidote à l’éternel et mortifère retour du nihilisme. "

Jérôme Leroy

*

"Maugis, ode à la vie et aux héritages, est de ces livres envoûtants, littéralement enchanteurs, qui vous captivent l’âme en même temps qu’ils vous élèvent au firmament de l’intelligence. "

Aristide Leucate

*

"On retrouve l’esprit des Falaises de marbre de Jünger dans ce livre où Christopher Gérard tisse un ouvrage raffiné à partir des mythes du continent, de ses grands poèmes, de ses sagesses complémentaires, embrassant Nerval, Wilde et Apollon, Homère et les Préraphaélites, toute une nostalgie antique, romantique et aristocratique en somme. "

Romaric Sangars

*

"Ce roman dur et poli comme l’ivoire, on y plonge aussi légèrement qu’en la fontaine de jouvence. La langue est tant acérée que dense, sans sécheresse. Pas ronde, mais pleine. (…) Certains livres donnent à penser ; ce roman donne à prier."

Thibaud Cassel

*

"Il faut lire Maugis avant que l’éclat des choses divines qui hante la nuit des hommes ne se dissipe tout à fait."

Luc Dellisse

*

"Ce roman « rétro » est une vision absolument prophétique de la société contemporaine. "

Thierry Marignac

*

« Je dois vous avouer que j’ai beaucoup et très vivement apprécié votre roman Maugis, sur lequel je me suis réservé le droit de faire un important article, livrer toutes les raisons, y inclus les plus cachées, de la fascination obstinée que ce roman n’a pas fini d’exercer sur moi. »

Jean Parvulesco

*

"L'antidote nécessaire à la médiocrité, à la petitesse, et au néant contemporains."

Jacques d'Arribehaude

*

"Un véritable joyau"

David Mata

*

"Un Abellio qui saurait écrire… Voilà CG, intelligent comme un diable, élégant comme Byron, cavalier comme Stendhal, profond comme Billy Wilder c'est-à-dire avec légèreté et c'est là toute la grâce de votre livre, cette façon de traiter de choses graves avec désinvolture. Heureuse qu'il existe dans ce camp où beaucoup firent le choix de Sparte contre Athènes un garçon tel que vous."

Sarah Vajda

*

"Bref, autour de l'énigme du monde, le voyage initiatique et la quête d'un illuminé de la plus lointaine histoire poétique comme de la plus haute sagesse intemporelle"

Pol Vandromme

*

"Christopher Gérard appartient à la nouvelle cohorte d'écrivains qui ont entrepris de réenchanter l'univers dépeuplé de ses dieux, désertifié par le matérialisme, monde lunaire où des individus erratiques, solitaires, déracinés, aveugles, avides, se croisent, se heurtent, …"

Michel Mourlet

*

« Belle écriture, classique et nervalienne. Plaisir à se retrouver dans le monde des poètes missionnés, de Virgile à Hölderlin. Dans le souvenir lumineux de cette Hellade au principe de ce que nous sommes et de tout ce que nous aimions quand la pensée marchait à l’endroit. »

Christian Dedet

*

"Ernst Jünger l'ambigu aurait apprécié votre secrète épopée. (…) Grand merci, cher Poète, de m'avoir offert l'occasion d'une lecture différente."

Guy Vaes

*

"Surprenant parcours, de l'université d'Oxford au toit du monde, où les oies sauvages rejoignent des dieux pour le moins exotiques."

Jean Mabire

*

"Une victoire décisive remportée sur la linéarité. Maugis enchante au sens fort du terme."

Luc-Olivier d'Algange

Découvrez et approuvez la page FB du roman

https://www.facebook.com/maugisdaygremont/?modal=admin_to...

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 septembre 2020

Considérations sur l'art du roman à partir de MAUGIS de Christopher Gérard

« En tant qu’écrivain professionnel, disait Norman Mailer au procès de Boston visant William Burroughs, Boston 1966, je n’aime pas dire du bien d’un autre écrivain professionnel ». Puis il défendit avec ardeur son confrère accusé d’obscénité, en parlant notamment « d’un sens inégalé de la destruction de l’âme », et de « la vision d’un monde complètement séparée de l’éternité ».

La compétitivité est un problème que je n’ai pas, au grand dam de certains confrères qui me jugent fou à lier. Quand j’aime ce qu’écrivent les autres, je ne m’en cache pas. Une part d’orgueil : je ne pense pas qu’aucun d’entre eux pourrait occuper la place très singulière, si marginale soit-elle, que je me suis faite au soleil glaçant de l’édition. De plus, assez critique de la misère contemporaine, les diverses sous-littératures, celle de la banderole, celle des complexes, celle du nombrilisme grand-bourgeois ou victimaire, ne m’inspirent que du dégoût. Autant que les pitoyables personnages ostentatoires qui les animent et défrayent la chronique, compensant ainsi l’indigence de leur style par leur redondance sous les feux de la rampe. Je suis favorable à leur déportation dans le show-biz où ces esbrouffeurs seraient mieux à leur place. Tels que, ils ont l’arrière-train entre deux chaises bancales, mauvais acteurs, mauvais auteurs, que nous importent leurs turpitudes diverses.

Pour terminer cette longue introduction, j’ajouterai que la traduction joue un rôle non négligeable dans ce manque de compétitivité. En effet, j’ai eu parfois la chance de sélectionner les romanciers et poètes que je traduisais, voire de participer directement à l’édition de leurs œuvres. Il faut pour cela savoir reconnaître et aimer sans réserve la spécificité d’un auteur et d’un style ; en d’autres termes, s’oublier. C’est ainsi que je m’enorgueillis d’avoir introduit en France quelques auteurs américains et quelques auteurs russes. En ce qui concerne le russe, d’avoir popularisé à ma modeste manière, l’œuvre de certains poètes. Ce qui est presque équivalent, à mon sens, au plaisir d’écrire ses propres romans. Par conséquent, je n’aurai ici aucune jalousie professionnelle à dire tout le bien que je pense de Christopher Gérard à l’occasion de la réédition de son chef d’œuvre Maugis, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux.

Thierry Marignac et CG, à une soirée littéraire de Livr'Arbitres (Paris).

En tant qu’amoureux de l’art du roman, si injustement décrié à une époque où la fiction consiste à sortir son linge sale ou à balbutier ses « convictions », je suis particulièrement attentif à la question de la structure et à celle de l’équilibre, toutes deux parties du style. Maugis m’avait impressionné dans sa première édition par l’originalité de sa structure dont découlait un équilibre qui tenait le lecteur en haleine par la variété de ses thèmes, sans jamais le lasser par une note trop forcée. En faisant de son héros le membre initié d’une société secrète remontant à l’Antiquité grecque et plus loin, Christopher Gérard avait trouvé le moyen, quel roublard, de renouveler radicalement une histoire traitant entre autres du sujet rebattu de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci, où le personnage principal traversait toutes les dantesques péripéties de la guerre, de l’occupation et ses innombrables ambiguïtés, était brusquement non reléguée mais considérée, à l’échelle d’une histoire plurimillénaire, comme « une anecdote particulièrement atroce » pour paraphraser Mac Orlan. Et ceci au gré de l’initiation du personnage principal qui vit en permanence sur les plans de l’immémorial et de l’Histoire en marche. Moi qui me croyais le maître de la structure inattendue et de l’équilibre funambule.

Et dans ce grand drame à deux ressorts, la mise en scène du mythe n’avançait jamais au détriment de l’émotion. Au contraire, elle en livrait un second registre, plus profond.

Lorsque nous faisions connaissance avec le héros de cette épopée faisant ses humanités dans le charme désuet d’une université britannique chère à ce fin connaisseur d’Oxford et cet anglomane invétéré qu’est Christopher, c’est pour en goûter tous les raffinements, les plaisirs sensuels du high tea de cinq heures et des riches étoffes, des grands textes tragiques, sans oublier les effrois à venir de la tourmente qui s’annonce fin des années 1930. Notre héros y rencontre certains personnages à double sens qui deviendront emblématiques du roman : un pied dans la Tradition gréco-égyptienne, un pied dans le réel de la violence qui menace.

De même, lorsqu’au bout d’une guerre absurde menée par des lâches et des incapables, notre héros voit littéralement rouge et se lance avec sa section dans un massacre éperdu de soldats allemands dans les Ardennes, un passage éblouissant d’ivresse de la vengeance, si la cause est juste, le lecteur est entraîné par le vertige de ce mauvais côté de la Force, la férocité sans cause des vaincus. Notre héros en sort ébranlé par son accès de cruauté dérisoire au regard des événements.

Au gré de cette vie de chausse-trappes que fut l’Occupation, si complaisamment décrite aujourd’hui par ceux qui ne l’ont pas vécue, dans un Bruxelles traître et impitoyable, notre héros finit dans la gueule du loup, après un passage dans la Résistance, pour sauver une belle femme dont il est épris. Le marché lui est proposé par un Allemand, lui aussi Initié, mais du côté diabolique… Notre héros vacille.

Au fil de ses rencontres régulières avec les Initiés de cette société secrète antédiluvienne ne visant ni le bien ni le mal mais la sagesse, qui suivent sa progression, au fil de son propre approfondissement de la Connaissance, notre héros prend conscience au travers de multiples incidents, que le mal n’est pas dans telle ou telle volonté de puissance, mais dans le vertige de la démesure, si semblable à l’ivresse de sang qui l’a envahi dans les Ardennes.

Ce vertige est partagé non seulement par l’Ordre Noir des nazis, mais par l’Ordre Rouge des communistes, par l’Empire Britannique déclinant, et l’Empire marchand-cybernétique en puissance mis en branle par la machine de guerre américaine. Ce roman « rétro » est une vision absolument prophétique de la société contemporaine.

Ce sens de la dualité maudite qui tisse nos existences est une constante de Maugis, dans le balancement permanent entre le plan mythique, austère, hiératique, mais parfois ironique voire plaisantin, et l’émotivité brute des péripéties quotidiennes d’un temps de troubles majeurs, dans l’ambiguïté des personnages et des situations.

Deux amis, rue des Minimes

Pouvait-on faire mieux que Maugis I ? Oui, Maugis II ! La cure de sobriété radicale que Christopher a imposé à son bouquin composé dans la chaleur du premier élan est un succès : en épurant les grandes étapes de l’Initiation où son érudition l’entraîne parfois trop loin, en asséchant l’émotion de la guerre — les traits saillants de son petit bijou sont d’autant plus accusés. Il est temps de le redécouvrir et d’en prendre la mesure.

Avec des moyens radicalement opposés à ceux du grand Burroughs, ce que Mailer appelait « cet humour froid et sec comme l’impôt sur le revenu, la fierté de ne pas avoir perdu son amertume », alors que l’humour de Christopher est par essence fantaisiste et sensuel, il atteint les mêmes cibles : « Le sens de la destruction de l’âme », « La vision d’une humanité complètement séparée de l’éternité ».

Thierry Marignac

Juillet 2020

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : pierre-guillaume de roux, thierry marignac, littérature, roman | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

26 juin 2020

A propos du Prince d’Aquitaine

Comment situer Le Prince d’Aquitaine par rapport à vos précédents romans ? Est-ce, comme Le Songe d’Empédocle, un roman initiatique,?

Les seuls romans qui importent vraiment à mes yeux sont initiatiques, de L’Âne d’or d’Apulée au Jeu des perles de verre d’Hermann Hesse. Le lecteur y suit les traces d’un héros métamorphosé par son itinéraire, et qui acquiert, souvent dans la douleur, une autre dimension en accédant à un état supérieur de conscience. N’est-ce pas d’ailleurs le propre de toute existence réussie : progresser dans la connaissance de soi, dépasser par le haut automatismes et illusions, édifier sa cathédrale intérieure ? Comme, à mes yeux, la littérature n’est jamais un jeu, mais la vie même (je paraphrase ici Julien Green) ainsi qu’un souverain plaisir, il s’agit pour l’artiste que je suis de tenter, tant que faire se peut, d’illustrer, de traduire, de mettre en musique ce cheminement.

Le Songe d’Empédocle narrait la quête, dans un cadre explicitement initiatique - la Phratrie des Hellènes, société secrète remontant à l’Antiquité - d’un jeune homme parti à la recherche de lui-même par le biais d’un long voyage à Rome, en Grèce, en Forêt de Brocéliande et, pour finir à Bénarès, sur les rives du Gange. Le lecteur attentif se souviendra que les dernières scènes du roman, sur cette plage désolée de la Mer du Nord, nous montrent le jeune héros qui sait enfin qui il est.

http://archaion.hautetfort.com/archive/2019/10/27/de-somn...

Avec Le Prince d’Aquitaine, le périple se révèle radicalement différent. Mon narrateur, né dans une famille éclatée, dévastée par le nihilisme, suffoque et risque de perdre le combat qu’il mène, d’abord de manière inconsciente, contre des forces infernales incarnées entre autres par l’alcool. Tout le récit narre comment ce fils abandonné par un père alcoolique, et donc possédé, triomphe, malgré les blessures, et évite d’être stérilisé et de rejoindre le vaste troupeau des âmes mortes.

Ce roman illustre le combat mené par un jeune preux contre des destins contraires - j’insiste sur le caractère symbolique, et donc universel, du récit, qui ne se réduit pas à une banale autobiographie, ce qu’il n’est pas, tant les récits mélodramatiques (« mon infinie souffrance ») ou nostalgiques (« mon paradis perdu ») m’accablent d’ennui.

Si Le Songe d’Empédocle est un roman initiatique, Le Prince d’Aquitaine peut être qualifié de roman archétypal, doublé d’une description quasi clinique d’un phénomène de résilience - comment d’anciennes cicatrices trans-générationnelles se referment. Le roman débute à l’automne 1914, par l’explosion d’un obus allemand sous les remparts d’Anvers, qui brise la colonne vertébrale d’un jeune aspirant ; il se termine un siècle plus tard par la libération - réelle ou supposée - du petit-fils du Mutilé.

C’est aussi le dialogue d’un fils avec l’ombre de son père - le fils si peu digne du héros de 14 - qui trace un portrait parfois cruel du monde « d’avant » – celui des années 50 à 80. L’essentiel réside dans la colère froide du narrateur, dans la tension tragique vécue par une jeune âme.

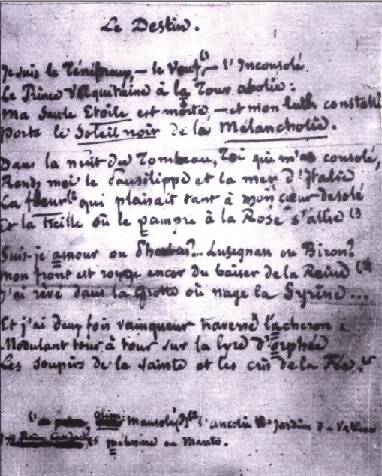

Considérez-vous que Gérard de Nerval est le plus grand poète du XIXème siècle ? Pourquoi cette référence à Nerval ?

Le titre du roman évoque de manière explicite, par le biais d’une citation des Chimères, l’un des plus mystérieux poèmes de Nerval, et l’un des plus sublimes sonnets de notre littérature – El Desdichado : « Je suis le Ténébreux, - le Veuf, - l’Inconsolé, Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie ; ».

Le sonnet tout entier baigne dans une atmosphère mystique et hermétique qui me fascine. Nerval est en effet pour moi l’un des plus grands poètes français du XIXème siècle, en tout cas l’un des plus mystérieux, car, à sa lecture, le lecteur pressent je ne sais quelle inspiration supra-humaine. Baudelaire a un immense talent, du génie même ; Nerval, lui, est un inspiré. Comme Hölderlin, un autre de mes éveilleurs. Toutefois, n’oublions pas que Drieu, Stendhal et Léautaud sont aussi convoqués dans ce roman. Tout écrivain étant un lecteur, un roman ne propose-t-il pas une sorte de stratigraphie du paysage mental de son auteur ?

Notre société serait-elle constituée entre autres de fils qui devraient se décider à parler à leurs pères ?

La question me paraît par trop générale, un tantinet théorique. Or, je ne suis pas sociologue, comme le cher Michel Maffesoli, mais, hic et nunc, romancier. Je l’ai dit plus haut, le roman illustre ces blessures qui transcendent (et empoisonnent) plusieurs générations, puisqu’un obus tourné dans l’Allemagne du Kaiser, tiré sur les remparts d’Anvers à l’automne 1914, non content de foudroyer un jeune guerrier et de massacrer sa section, causera bien des malheurs un siècle durant.

Le phénomène est connu - pensons aux descendants de rescapés des génocides qui, parfois, présentent encore des plaies à vif. Il n’a été que peu traité en littérature, contrairement au thème, important, de l’incommunicabilité que vous évoquez dans votre question.

Je signale, pour être tout à fait honnête, que dans Morphine Monojet, magnifique roman d'un auteur que je vous recommande, Thierry Marignac, il était question, et dans les premières pages, du poids des génocides du siècle vingtième sur la psyché des descendants juifs et arméniens les poussant vers la toxicomanie - ou comment la malédiction peut se transmettre par les voies de la filiation. Ou de la non-filiation, pour citer mon ami Marignac.

Sur Morphine monojet

http://archaion.hautetfort.com/archive/2016/01/18/morphin...

Christopher Gérard

Entretien prévu pour Le Salon littéraire, annulé.

Février MMXX

Sur mon roman, voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2019/01/05/entreti...

et

http://archaion.hautetfort.com/archive/2018/06/16/le-prin...

Découvrez et approuvez la page FB du roman :

https://www.facebook.com/search/top/?q=le%20prince%20d%27...

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |