20 mai 2020

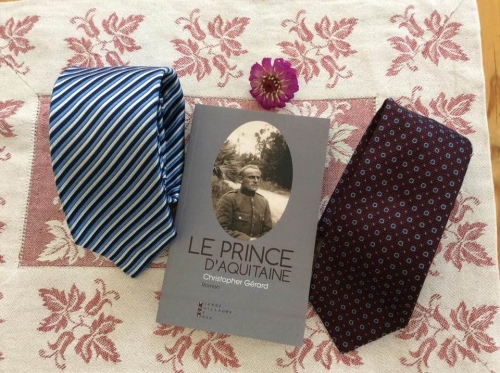

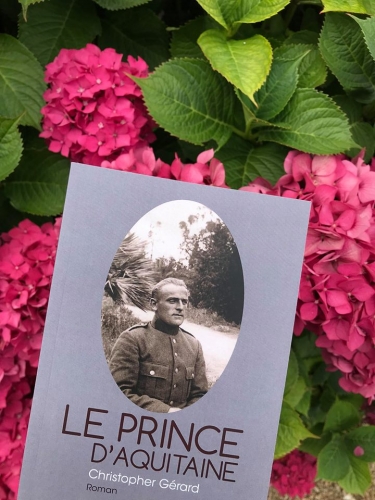

Le Prince d'Aquitaine - vu par les confrères.

Un très grand livre.

Jacques De Decker, de l'Académie royale

*

Si Le Prince d’Aquitaine relève de l’exorcisme, et même d’une certaine revanche posthume, c’est par le brassage de la vie et par l’exceptionnel relief de ses observations, traduites par une écriture claire et cinglante, bien accordée au défi de l’ «Inconsolé», que ce livre nous atteint et nous touche.

Jean-Louis Kuffer

*

C'est la pérennité de la nature humaine à travers les aléas de l'Histoire, ainsi qu'une manière de se fortifier contre les obstacles que nous aimons chez Christopher Gérard ; à quoi il convient, pour la bonne bouche, d'ajouter l'impertinence de son attachement aux racines gréco-romaines de l'Europe, et un goût fort peu démocratique des raffinements vestimentaires !

Michel Mourlet

*

Une grande pudeur doublée d'une lucidité désenchantée, le tout servi par un style d'une élégance rare.

Olivier Maulin

*

Ce texte qui a l'impassible et admirable vibrato du vécu (...). Livre concis, écrit à la cravache, terrifiant !

Christian Dedet

*

Une âme sensible, écorchée vive, mais simultanément courageuse, prête - pour reprendre la formule finale - à s'élancer hors de la tranchée.

Gabriel Matzneff

*

Une lecture éprouvante et plaisante (plaisante puisque éprouvante), comme le sont les lectures qui comptent, lecture où l’on pénètre dans les zones de l’existence que tout écrivain digne de ce nom se doit d’arpenter : la honte, le ressentiment, la rancœur, la violence, la solitude.

Patrice Jean

*

L'élégance de n'en pas trop dire, de savoir s'arrêter où il convient.

Arnaud Bordes

*

Une maïeutique princière d’Aquitaine, certes, mais aussi de Danemark, selon les voies sinueuses et droites de la géographie poétique, et les moyens impériaux de la puissante brevitas ; un récit d’initiations, une renaissance cathartique - donnée pour telle - dont la petite musique, douloureuse et gaie, emporte.

Rémi Soulié

*

Une valeur sûre de la rentrée. (...) Son style pénétrant, son érudition latine, ses vestes en tweed et ce détachement quasi-aristocratique font (de C.G.) un auteur précieux car inclassable".

Thomas Morales

*

Un livre nervalien où Drieu la Rochelle, celui du Feu-follet et de Récit secret, aurait trouvé sa part. Un grand livre.

François Bousquet

*

Avec Le Prince d'Aquitaine, référence obligée au poème de Nerval, il livre un étonnant portrait de son père - flambeur, flambant & flambé -, et explique, au gré de souvenirs d'enfance qui restituent à la perfection ce qu'il faut déjà appeler une "fin de siècle", sa propre "difficulté d'être". L'ensemble est beau et sobre. Christopher Gérard émeut par une sincérité contenue qui ne fait pas abstraction du style. On est dans La Lettre au père de Kafka, revue et corrigée par Drieu la Rochelle. Emotion garantie.

Stéphane Barsacq

*

Dans ce qui restera, comme une œuvre marquante, sa version de La Fêlure, Christopher Gérard — par son évocation d’un père essentiellement absent, occupé à la dilapidation des ressources et au saccage de la filiation — nous parle de tout autre chose : l’hébétude des fils que nous étions, devant la génération la plus narcissique du monde connu, sans vergogne et sans amour. Des brumes d’Ostende, où une grand-mère lui transmet, gamin naïf et affectueux, au soleil de Capri, dans des réceptions capiteuses dont le gamin narrateur s'émerveille en dépit des querelles qui éclatent au petit bonheur des égarements du père à la dérive, Dolce Vita — actrices, ambassadeurs, vieux dignitaires mussoliniens — jusqu’aux aux aubes glaciales de Bruxelles hivernale, où le père flambeur, débauché et sans scrupules, compromet sa famille, entouré des truands, mercenaires et demi-mondaines du Bruxelles de la grande époque, Christopher Gérard dessine en effet un destin et une révolte — (...) — nous étions réfugiés politiques au pays du dandysme et de la politesse du désespoir. Cracher, seulement cracher, mais mettre tout le Niagara dans cette salivation, disait notre cher Drieu à propos de Céline. C’était notre mission, Christopher Gérard la remplit ici avec éclat et mélancolie. Son règlement de comptes avec le père n’en est pas un, juste un compte-rendu d’amour absent. (...)

Non, Christopher Gérard a écrit un roman, un drame de mots construit sur la tension entre ses personnages, illuminé par les fulgurances d’un style limpide — la pureté de la langue de Christopher !… — dans lequel, quoiqu’ayant horreur des récits d’enfance, je me reconnais.

À lire sans délai.

Thierry Marignac

*

A travers les confidences d’un Européen à son père, la déchéance et la renaissance de notre civilisation nous apparaissent fugitivement, comme à la lumière d’un éclair. Car le récit tout entier est une figure de style : une synecdoque, du drame familial à la tragédie d’un peuple. Le descendant, s’exprimant à la première personne, parle pour les enfants du siècle, et l’écho de sa plainte aiguë et contenue tremble comme le manifeste implacable de l’Europe éternelle contre la modernité vaincue, un père failli et pourtant omniprésent.Les ressources du style romanesque offrent à cette poignante catilinaire un tour élégant et l’enrichissent de détails qui chacun invite à la rêverie ou à la réflexion. Le narrateur s’avère bien un émule du Desdichado de Gérard de Nerval, auquel fait référence le titre du roman. Sa traversée de l’Achéron vers la rive de Vénus et du Soleil invaincu, c’est le cheminement incertain d’Europe au-delà du siècle maudit, au-delà de ses mutilations et de ses intoxications. (...)

Le Prince d’Aquitaine plaira sans doute aux esthètes, et non moins aux hommes d’action. Puisse-t-il inspirer les lecteurs à être l’un et l’autre ! C’est le mérite que l’on peut attendre d’un roman qui célèbre une paix profonde, obtenue par un noble combat : inviter chaque Européen à affronter son destin, et renouer avec lui.

Thibaud Cassel

*

D’une part, instruire le procès d’une génération désenchantée, qui a manqué au devoir de transmettre à la suivante le sens d’une certaine dignité, du tragique et, plus fort encore, du bonheur à être au monde. D’autre part, poser un acte littéraire, en affirmant que la construction d’un individu reste possible quand bien même celui qui l’a lancé dans l’existence lui dénierait toute qualité.

Frédéric Saenen

*

**

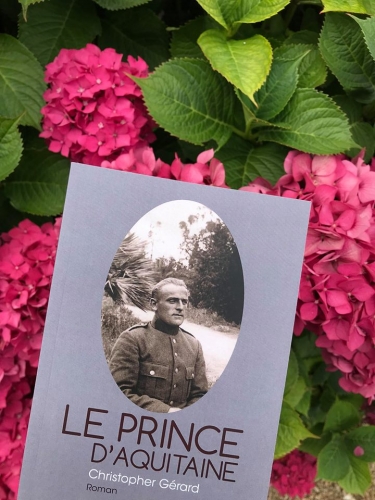

Un fils s’adresse à l'ombre de son père et, ce faisant, dresse un portrait cruel d'une génération tout en évoquant avec une certaine nostalgie le monde d’avant – celui des années 50 à 70. En chemin, il retrace un triple parcours spirituel, esthétique et moral étalé sur un siècle et qui prend sa source à l’automne 1914, quand un obus allemand fracasse le destin de sa lignée.

Méditation sur la résilience et sur les blessures transgénérationnelles comme sur la faillite d’une époque, Le Prince d’Aquitaine est un roman à la veine blasonnée et secrète, qui témoigne d'un cheminement douloureux et stoïque pour... le meilleur du talent.

Réflexion sur le dandysme et sur la vision tragique de l’existence, où le lecteur croisera Drieu, Stendhal et Léautaud, Le Prince d'Aquitaine est aussi un roman initiatique, fruit de réminiscences et d’observations.

*

Incipit

"Toi et moi, nous sommes le fruit des épousailles du sable et de l’acier.

En septembre 1914, sous les remparts d’Anvers, une salve d’artillerie décida de notre destin à tous les deux, quand, pulvérisant la tranchée où il se terrait avec son peloton, elle fit de Fernand Elysée ***, mon grand-père, ton géniteur, le héros de la famille, le Grand Invalide.

Enterré vivant, le beau Fernand ne dut son salut qu’à la présence d’esprit d’un brancardier qui, au passage, aperçut un bras émergeant encore tiède des décombres.

Au milieu des explosions, sous la mitraille, ce brancardier prit le risque de dégager le corps écrasé de ton père, assurant ainsi à notre lignée un répit d’un siècle. Fernand se réveilla à Londres après des semaines de coma ; quant à ses camarades, oubliés, ils dorment encore dans l’argile, aux pieds de l’ancienne citadelle.

Finies les charges contre les Allemands : le jeune aspirant, si fringant dans sa vareuse, n’était plus qu’un infirme disloqué, cloué sur un lit du King Albert Hospital de Highgate, puis affaissé dans sa chaise roulante, comme sur cette photo prise à la Villa Léopold, au Cap-Ferrat en février 1917.

Un jeune guerrier foudroyé, à la bouche amère et aux traits creusés par l’épreuve. Couvert de médailles, et des plus prestigieuses, mais condamné dix ans durant à une totale immobilité, puis aux béquilles, à la pitié des femmes, aux morsures d’un dos fracassé. Un jour, Grand-Mère m’a dit qu’il était parvenu à connaître le nombre exact des fleurs du papier peint de la chambre où il se morfondait en pratiquant un peu de vannerie pour ne pas sombrer. J’imagine ton père gisant sur son lit, comptant les fleurs une par une, attendant des soins inutiles.

J’ai là sous les yeux l’album que lui offrit à Londres une amie anglaise, truffé de messages de compassion et d’espoir destinés au courageux aspirant de la salle III, tracés avec élégance à l’encre violette par ses infirmières – la princesse Henriette de Ligne ; Agnes Ryckers, de Boston ; bien d’autres dames du temps jadis, qui citaient Lamartine et Musset pour adoucir sa peine. De lire, ici et maintenant, ces noms de femmes qui, elles aussi, dorment de leur dernier sommeil, m’émeut davantage que ton trépas à toi. Absurde, n’est-ce pas, cette humidité qui me brouille le regard ?"

Une tragédie antique en trois générations

Découvrez et approuvez la page FB du roman :

https://www.facebook.com/search/top/?q=le%20prince%20d%27...

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, roman initiatique, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

15 février 2020

Entretien sur Le Prince d'Aquitaine

Trois questions à Christopher Gérard

Le Prince d’Aquitaine est votre douzième livre et votre cinquième roman. Comment qualifier ce livre et, tout d’abord, pourquoi ce titre d’inspiration nervalienne ?

Vous avez raison de souligner l’origine du titre, qui évoque de manière explicite, par le biais d’une citation des Chimères, l’un des plus mystérieux poèmes de Nerval, et l’un des plus sublimes sonnets de notre littérature – El Desdichado : « Je suis le Ténébreux, - le Veuf, -l’Inconsolé, Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie ; ».

Le Prince d’Aquitaine est en fait un chevalier de la suite de Richard-Cœur-de-Lion, dépossédé (tel est le sens de l’espagnol desdichado) de son trône, celui de Castille, par Jean-sans-Terre. Ce prince évincé se réfugie en Languedoc, si l’on en croit Walter Scott dans Ivanhoe, un roman de chevalerie qu’avait dévoré Gérard de Nerval. L’Aquitaine, ici, est une terre mythique, de même que le prince est légendaire. Le sonnet tout entier baigne dans une atmosphère mystique et hermétique qui a fasciné et continue de fasciner ses lecteurs. Le Prince d’Aquitaine incarne à mes yeux la solitude du chevalier médiéval, la lente remontée depuis le monde des Enfers d’un homme frappé par le cruel destin, mais qui survit à l’épreuve. Il faut aussi savoir que l’un des manuscrits du poème, celui qui appartint à Eluard, porte comme titre non pas El Desdichado, mais Le Destin.

Mon roman illustre le combat mené, entre misère et orgueil, entre la nuit la plus noire et le soleil le plus éclatant, par un jeune chevalier contre des destins contraires – j’insiste sur le caractère symbolique, et donc universel, du récit, qui ne se réduit pas à une banale autobiographie. D’où, je pense, son caractère anachronique au sens noble – à rebours du siècle. Le dernier mot du livre, katharsis, purification en grec ancien, rappelle qu’il s’agit d’une tragédie, qui, selon Aristote, se définit par la purification qu’elle impose au spectateur. Il s’agit bien d’un roman initiatique, doublé d’une description quasi clinique d’un phénomène de résilience - comment d’anciennes cicatrices se referment, comment une armure muée en prison tombe en pièces, désormais inutile.

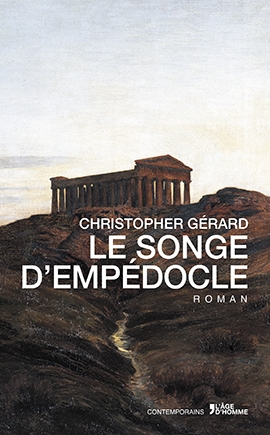

Dans vos deux premiers romans, Le Songe d’Empédocle et Maugis (L’Age d’Homme), vos personnages sont en quête de sacré, à rebours d’une époque anémique. Dans Le Prince d’Aquitaine, le procédé semble différent, même si le lecteur n’en sort pas indemne. Qu’en est-il ?

Deux ou trois mots sur le roman proprement dit, pour éclairer le lecteur.

Le Prince d’Aquitaine est un itinéraire affectif, esthétique et philosophique, qui s’étend sur un siècle, des tranchées de l’automne 1914 à nos jours. C’est aussi le dialogue d’un fils avec l’ombre de son père, qui trace un portrait parfois cruel du monde « d’avant » – celui des années 50 à 80.

On y lit des réflexions sur le dandysme, sur la vision tragique de l’existence, sur les blessures trans-générationnelles – un obus allemand occasionnant ici des plaies qui durent cent ans. Drieu, Stendhal, Léautaud sont convoqués. C’est le fruit de dizaines d’années d’observations, d’expériences et de réflexions, dans un esprit antimoderne.

Comme dans mes précédents romans, le sujet central est bien ce combat millénaire que se livrent les forces du chaos, ici incarnées par un personnage littéralement possédé, le père du narrateur, et celles de la lumière, ou, pour citer Empédocle d’Agrigente, Arès aux noires prunelles, figure de la Haine et de la division, et Aphrodite aux mille parfums, figure de l’Amour et de la concorde. Mon narrateur, né dans une famille éclatée, dévastée par le nihilisme contemporain, étouffe et risque de perdre le combat qu’il mène, d’abord de manière inconsciente dans son enfance, contre ces forces infernales. Tout le récit narre comment ce fils du Soleil triomphe, malgré les blessures, et regagne son royaume, évitant ainsi d’être stérilisé et de rejoindre le vaste troupeau des âmes mortes.

On trouve, au fond, dans votre roman une opposition entre la mémoire, la tradition, le sacré et ce que leur impose « l’époque » par ses injonctions modernistes et son mépris affiché envers qui prétendrait devenir ce qu’il est. Ce qui est fascinant, c’est de suivre le narrateur tout au long d’un parcours où il s’efforce de se construire face à un père fantasque, insaisissable, et qui ne ménage pas les siens. Derrière cette figure paternelle, il y a une tension, une tragédie, n’est-ce pas ?

Exactement. Un fils s’adresse au fantôme paternel non pour régler des comptes, mais pour les apurer et pour se libérer d’une ombre maléfique, car possédée par l’autodestruction, ici symbolisée par l’alcool.

Il ne s’agissait pas de déballer je ne sais quels banals secrets de famille, besogne dépourvue d’intérêt comme de tenue. Dans ce roman, qui est avant tout une construction littéraire, l’essentiel réside dans la colère froide du narrateur, dans la tension tragique vécue par une jeune âme qui tente de surnager face au courant qui l’emporte vers le gouffre. Pour reprendre la métaphore nervalienne, le « dépossédé » au sens de déshérité se lance à la reconquista de son royaume intérieur et devient ainsi ce qu’il est. Parfois, il faut le savoir, l’ennemi n’est pas au pied de nos murailles, mais dans la place, dans notre dos, voire en nous-mêmes !

Quand je parle d’héritage, je songe surtout à cet héritage immatériel que, pour la première fois dans l’histoire de notre civilisation, une génération d’ingrats refuse de transmettre par haine de soi. Et en même temps, le narrateur, de possédé au sens d’aliéné, devient « dépossédé » au sens de libéré. Cette tension dont vous parlez se résout par la joie tragique et grâce au triomphe de l’Amour.

Christopher Gérard

Propos recueillis par le confrère Bruno Favrit.

Août XVIII

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

13 novembre 2019

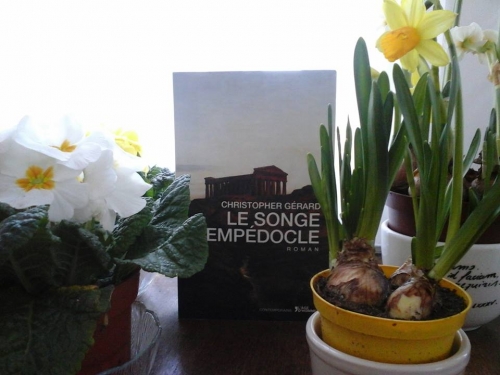

De Somnio Empedoclis

A l'occasion de la réédition en MMXV de mon roman Le Songe d'Empédocle, rencontre avec le responsable du Salon littéraire.

Le Songe d’Empédocle a été initialement édité en 2003. D'où vous est venu le besoin de le reprendre ?

Le Songe d’Empédocle a été publié en 2003 grâce au regretté Vladimir Dimitrijević, alias Dimitri, le fondateur de L’Age d’Homme. J’étais venu spécialement de Bruxelles pour le rencontrer à Paris dans sa librairie de la rue Férou, un dimanche soir ! Je lui avais tendu le manuscrit, volumineux. Le humant d’un air perplexe, il avait souri en disant : « cela ressemble à du Elémir Bourges » — dont j’avais adoré Le Crépuscule des Dieux. Un autre lecteur avait comparé le texte à du Petru Dumitriu, grand romancier roumain que je portais déjà très haut — L’Homme aux yeux gris ! Bref, le livre avait paru, de manière quasi miraculeuse, d’autant plus qu’un premier accident de voiture faillit, déjà, tuer l’éditeur au moment de sa parution…

Livre pour happy few, Le Songe a été épuisé en quelques années, après avoir connu un joli succès d’estime. J’ai même reçu un prix de l’Association des Ecrivains Belges. Je l’ai retravaillé en me servant du rasoir d’Ockham pour retrancher les adjectifs, les adverbes et toutes ces précisions qu’un premier roman comporte. En tout, seize mille mots de moins. Le résultat me plaît, plus dense, plus magnétique encore.

Padraig, le personnage principal de votre roman, suit un parcours initiatique essentiellement intellectuel, pourtant vous le faites beaucoup voyager. Vous n'envisagiez pas un récit de pur esprit ?

Dans Le Songe d’Empédocle, Padraig devient Oribase au terme d’une série d’épreuves et d’expériences à la fois rituelles, intellectuelles, psychiques et même physiques. Son initiation ne se réduit pas à un parcours intellectuel stricto sensu. La pratique quotidienne de l’examen de conscience, la maîtrise grandissante du souffle, l’apprentissage du chant rythmé, la mémorisation des doctrines secrètes comme cela se faisait chez les Druides, et surtout le travail accompli sur lui-même pour mieux se connaître, lui et ses failles, tout cela n’a rien d’académique ni de livresque. Plus d’une fois, les larmes viennent noyer son regard…

Les quatre grands périples qu’il entreprend, de Brocéliande à la Rome souterraine, puis du sanctuaire de Delphes aux rives du Gange, ne se résument nullement à des « voyages », puisqu’il s’en trouve métamorphosé, comme révélé à lui-même et dépouillé, en partie, des oripeaux du « vieil homme » qu’il était au départ. Les rencontres avec des hommes et des femmes hors du commun qu’il fait durant cette odyssée scandée par la contemplation des quatre parties d’un polyptique dû à un peintre maudit le transforment aussi en modifiant son niveau de conscience. Padraig est tout sauf un pur esprit : plutôt un homme un tant soit peu éveillé, un homme qui chemine. Un pèlerin. En ce sens, Le Songe d’Empédocle est un roman initiatique, un Bildungsroman à l’allemande — d’ailleurs inspiré en droite ligne des grands maîtres, Hesse et Jünger.

Vous parlez de Bildungsroman, mais le parcours de Padraig est loin de celui d'un Wilhem Meister ou d'un Frédéric Moreau. Il y a une épaisseur supplémentaire, comme chez Augiéras, une ouverture aux mystères...

En effet, car le roman, en tant qu’œuvre d’art, doit avoir un effet sur le lecteur : il s’agit bien d’une entreprise de dévoilement, et d’un refus de cet oubli de l’être dans lequel nous pataugeons. Dans Le Songe d’Empédocle, j’ai tenté de témoigner de la présence du divin en y incluant le visible et l’invisible, l’horizontalité et la verticalité. Voyez comment le regard du héros se métamorphose au fur et à mesure de son parcours. Voyez comment l’assimilation du principe de coïncidence des contraires, comment les visions de l’harmonie cosmique parachèvent l’initiation de Padraig. Il s’agit bien de mystères au sens antique, et je m’inscris dans cette lignée qui débute avec Homère et les Antésocratiques. La différence avec le génial Augiéras, dont l’œuvre m’a fortement marqué - Domme est un chef-d’œuvre -, est que cet auteur foudroyé incarne l’initié sauvage. Plus apollinien, mon Padraig est l’héritier d’une chaîne initiatique remontant mythiquement à Empédocle : la Phratrie des Hellènes

Vous rendez un bel hommage au paganisme en l'opposant au mercantilisme d'une époque dévoyée. Pour vous la solution à nos maux passe par ce renouveau spirituel d'un retour aux sources ?

Soumise au triomphe de la marchandise et au règne sans partage du marché, qui modèle (pour les défigurer) les corps, les âmes et les esprits, affaiblie par les termites de la déconstruction, par les pédocrates qui détruisent l’école en criminalisant le principe même de transmission, par les mercantis qui importent des pauvres diables comme des canards en plastique, l’Europe se cherche au bord du tombeau. Toute l’histoire de notre civilisation témoigne de la récurrence d’un retour aux sources, comme à la Renaissance. Ces sources sont polythéistes, gréco-romaines, mais aussi celtes et germaniques, et en tout cas antérieures aux « révélations » abrahamiques, des fables étrangères à notre mental, car porteuses d’intolérance en raison même de leur monolâtrie. Même l’Inde traditionnelle, en tant que société plurielle, peut nous inspirer pour enrayer notre déclin…

Toutefois, je ne crois pas un seul instant à une solution à tous les maux. Le messianisme sous toutes ses formes est le tombeau de la pensée, comme le dogme. Le caractère tragique de notre existence ne s’en trouvera pas modifié : nul salut à attendre d’un retour au paganisme ancestral, mais un autre épanouissement, une autre force vitale, une tout autre liberté que celle des ouailles attendant docilement les consignes d’un pape ou d’un ayatollah. Une autre sagesse, surtout, celle d’Empédocle ou d’Héraclite, de Lucrèce ou de Sénèque, née de l’éveil — aux antipodes de toute soumission.

Exhortation à l’éveil intérieur, défense d’une pensée polymorphe, illustration du lien consubstantiel entre la conscience humaine et les forces cosmiques, exaltation de l’équilibre et de l’harmonie, le roman de première fonction, sacerdotale et magique, Le Songe d’Empédocle peut être lu comme une défense et illustration du paganisme – comme Le Génie du paganisme.

Il y a dans votre roman un fond d'anti-américanisme. D'où vous vient ce sentiment et que représente-t-il ?

En « Bon Européen » au sens nietzschéen, Padraig n’est guère à son aise dans le monde moderne, au sein duquel il fait plutôt figure d’émigré de l’intérieur. Voyons-le plutôt comme un antimoderne, comme un rebelle à l’Age sombre, qui entend rester fidèle à l’héritage d’une civilisation brillante, celle de l’Europe classique. Son expérience du Grand Jeu (il a un peu fricoté dans le renseignement), sa culture historique et géopolitique lui ont enseigné l’art de lire une carte et de décoder les propagandes. Il voit donc assez clair dans le jeu de ce que j’appelle l’hyperpuissance, hostile par principe à l’avènement d’une Europe libre et indépendante. Padraig n’est pas un isolé, car il appartient à une mouvance, celle des Impériaux, qui refusent la balkanisation et la vassalisation du continent. En ce sens, bien qu’il soit partiellement uchronique, Le Songe d’Empédocle est aussi un roman politique.

Vous avez un style délicieusement désuet, non loin du "prurit du mot rare" dont Léon Bloy taxait Huysmans. Comment vous situez-vous dans le temps présent ?

Désuet, mon style ? Vous l’avez déjà dit à propos d’un de mes précédents livres, Osbert & autres historiettes. Ce à quoi, je vous ai répondu ceci : désuet est introuvable dans Littré, car le mot n’apparaît qu’à la fin du XIXe, formé sur le participe du verbe latin desuesco : « je me déshabitue » (merci Gaffiot). Mais c’est tout moi, cela : déshabitué ! Je dirais même plus : décontaminé. J’assume, je persiste et signe : désuet, jusqu’au bout des ongles. Et même suranné, voire archaïque, que dis-je ? attardé. Car je m’attarde (en bonne compagnie) loin des blandices du siècle, je musarde tout en gardant à l’esprit que Littré disait des mots tombés en désuétude qu’ils peuvent difficilement être rayés de la langue vivante. Désuet peut-être, mais coriace !

Propos recueillis par Loïc Di Stefano

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28 février 2019

Entretiens de mars

Au mois de mars MMXV, à l’occasion de la réédition de mon roman Le Songe d’Empédocle, j’avais répondu aux questions de Pierre Saint Servan, critique littéraire et journaliste. En voici le texte remanié.

Vous écrivez de votre héros, le jeune Padraig, « à quinze ans, il était déjà un émigré de l’intérieur ». Qu’a donc ce monde moderne pour susciter ainsi chez les esprits les plus vifs ou les plus sensibles un tel sentiment de rejet ? Ou peut-être que n’a-t-il pas ?

Comme le remarqueront les lecteurs du Songe d’Empédocle, le jeune Padraig est du genre à avoir « la nuque raide », pour citer l’Ancien Testament, une fois n’est pas coutume. Je veux dire que ses origines hiberniennes et brabançonnes ne prédisposent en rien cet homme archaïque à la soumission, fût-elle grimée en divertissement festif, ni à la docile acceptation des dogmes, quelle que soit leur date de fabrication. Druide et barde à la fois, il ne peut que suffoquer dans l’étouffoir spirituel que représente son époque, définie en ces termes par le regretté Philippe Muray : « Le grand bain multicolore du consentir liquéfiant ».

Eh bien, le Vieil-Européen qu’est Padraig ne consent ni ne baigne ! Il surnage en recrachant une eau souillée. L’inversion des valeurs, l’ostracisme contre toute verticalité, le règne des parodies, la prolétarisation du monde meurtrissent ce clerc.

Vous le savez aussi bien que moi : il n’est jamais drôle de participer au déclin d’une civilisation. Dans son Introduction à la métaphysique, Martin Heidegger dit l’essentiel sur l’âge sombre qui est le nôtre : « Obscurcissement du monde, fuite des Dieux, destruction de la terre, grégarisation de l’homme, suspicion haineuse envers tout ce qui est créateur et libre ».

N’oublions pas non plus que notre ami Padraig vit à Bruxelles, capitale de la Fédération, dont la bureaucratie tentaculaire construit ce trou noir où s’évapore l’homme de chair et de sang…

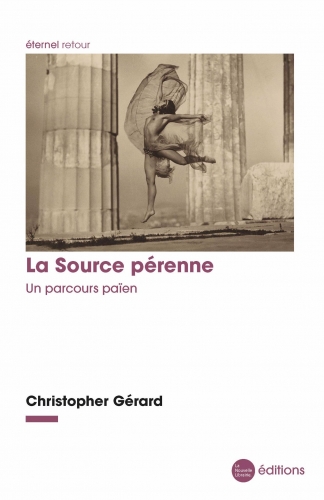

Alors qu’elles irriguent toute votre œuvre et – nous le devinons – toute votre vie, comment fûtes-vous confronté à la culture antique et aux traditions européennes ? Cette eau irriguait-elle encore votre famille ou avez-vous dû remonter à contre-courant jusqu’à la source ?

La Belgique, nos voisins français l’ignorent souvent, est un pays fort singulier, difficile à comprendre, car encore très médiéval, traversé de clivages qui peuvent (à tort) prendre l’apparence de frontières : la langue, l’argent (comme partout), la sensibilité philosophique. On appartient au réseau catholique, soit au réseau laïc – ce qui conditionne le choix de l’école, de l’université, et donc du milieu fréquenté. Du conjoint aussi. Né dans un milieu déchristianisé depuis le XIXème siècle – des socialistes purs et durs qui, en 1870, par solidarité avec la Commune, descendirent dans la rue avec le drapeau rouge – je suis le fruit de l’école publique, et fier de l’être. J’ai étudié à l’Université de Bruxelles, créée peu après notre indépendance en réaction à la mainmise du clergé sur l’enseignement.

Par tradition familiale et scolaire, j’appartiens à ce milieu anticlérical (mais non plus socialiste, même si mon grand-père était, comme tant d’autres anciens combattants, monarchiste de gauche) qui a ses ridicules et ses grandeurs, comme la bourgeoisie catholique. Dès l’âge de douze ans, j’ai eu la chance d’étudier le latin à l’athénée (et non au collège – clivage oblige), un latin exempt de toute empreinte chrétienne : l’Antiquité, la vraie, la païenne, m’a donc été servie sur un plateau d’argent par des professeurs d’exception, de vrais moines laïcs que je ne manque jamais de saluer. Comme en outre, j’ai participé dès l’âge de treize ans à des fouilles archéologiques dans nos Ardennes, le monde ancien m’a très vite été familier.

J’en parle dans La Source pérenne, qui retrace mon itinéraire spirituel : en dégageant les ruines d’un sanctuaire païen du Bas Empire, en nettoyant tessons et monnaies de bronze portant la fière devise Soli invicto comiti, en reconstruisant les murs du fanum gallo-romain (car en plus d’être terrassier, j’ai aussi joué au maçon – l’archéologie comme humanisme intégral), j’ai pris conscience de mon identité profonde, antérieure. Ce paganisme ne m’a pas été « enseigné » stricto sensu puisque mon entourage était de tendance rationaliste. Je l’ai redécouvert seul… à moins que les Puissances – celles du sanctuaire ? – ne se soient servies de moi. Les lectures, les fouilles, le goût du latin puis du grec, des expériences de type panthéiste à l’adolescence dans nos forêts, tout cela a fait de moi un polythéiste dès l’âge de seize ans. Depuis, je n’ai pas dévié et n’ai aucunement l’intention de le faire : je creuse mon sillon, en loyal paganus.

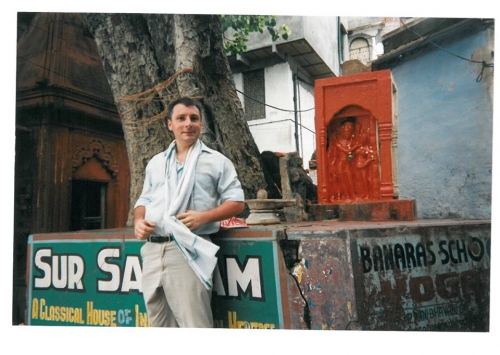

Pendant près de dix années, vous avez repris le flambeau de la revue polythéiste Antaios. Dans quel esprit avez-vous plongé dans cette aventure ?

Durant mes études de philologie classique, j’avais découvert un exemplaire d’Antaios, la revue d’Eliade et de Jünger (1959-1971). Sa haute tenue, l’éventail des signatures (de Borges à Corbin) et cette volonté de réagir contre le nihilisme contemporain m’avaient plu. A l’époque, au début des années 80, le milieu universitaire se convertissait déjà à ce qu’il est maintenant convenu d’appeler « politiquement correct », expression confortable et passe-partout à laquelle je préfère celle d’imposture matérialiste et égalitaire, plus offensive. L’aventure d’Antaios (1992-2001) est née d’une réaction à l’imposture ; elle constituait, oui, une offensive. Minuscule, périphérique, mais réelle et qui, j’en suis certain, a laissé des traces.

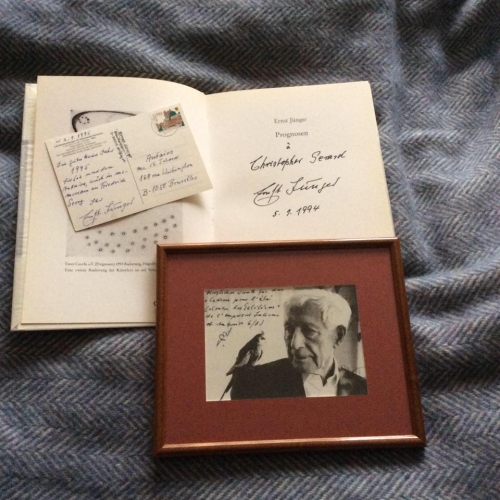

En 1992, comme il n’existait aucune revue sur le paganisme qui correspondît à mes attentes de rigueur et d’ouverture, j’ai décidé de relancer Antaios, deuxième du nom, dans le but de défendre et d’illustrer la vision païenne du monde, et aussi, je le concède, de me faire quelques ennemis. Jünger m’a écrit pour m’encourager ; il me cite d’ailleurs dans l’ultime volume de ses mémoires, Soixante-dix s’efface. Pour son centième anniversaire en 1995, je lui ai fait parvenir la réplique en argent de la rouelle gallo-romaine qui servait d’emblème à Antaios.

L’esprit de la revue, que j’ai dirigée de manière autocratique, se caractérisait par une ouverture tous azimuts – ce qui m’a été reproché à ma plus profonde jubilation. Le franc-maçon progressiste côtoyait l’anarchiste déjanté et le dextriste ; l’universitaire frayait avec le poète : de Jean Haudry, sanskritiste mondialement connu, à Jean Parvulesco, l’ami d’Eliade et de Cioran, tous communiaient dans une quête des sources pérennes de l’imaginaire indo-européen, de Delphes à Bénarès. Seule l’originalité en ouvrait les portes, ainsi que la fantaisie et l’érudition. Jamais l’esprit de chapelle. Ce fut un beau moment, illustré par les trois aréopages parisiens, où nous reçûmes des gens aussi différents que Michel Maffesoli ou Dominique Venner. Je suis particulièrement fier des livraisons consacrées à Mithra, aux Lumières du Nord. Quand je suis allé aux Indes et que j’ai montré Antaios à des Brahmanes traditionalistes, j’ai eu la joie d’être approuvé avec chaleur.

Je n’ai pas hésité à écrire ailleurs que votre songe d’Empédocle me semblait voisin et frère des grandes aventures adolescentes de la collection Signe de Piste. Je pense notamment à la saga du Prince Eric et au Foulard de Sang. Qu’en pensez-vous ?

Jean-Louis Foncine était un fidèle abonné d’Antaios, que je retrouvais à divers colloques dans les années 90. Un gentilhomme d’une politesse exquise, Croix de Guerre 39-40, qui m’avait offert Un si long orage, ses mémoires de jeunesse (il avait vécu le bombardement de Dresde). Je dois toutefois préciser que je n’ai jamais lu une ligne de cette littérature qui, dans les athénées belges en tout cas, est connotée « collège », donc bourgeoisie bien-pensante : a priori, ces beaux jeunes gens si blonds, si proprets et leur chevalerie un peu ambiguë ne m’inspirent guère. Moi, je lisais plutôt Jules Verne et Alexandre Dumas, Tintin, Blake et Mortimer… Si vous cherchez des sources au Songe d’Empédocle, voyez plutôt du côté de Hesse et Jünger, de Lawrence et Yourcenar. Le regretté Pol Vandromme, qui m’aimait bien, avait comparé Le Songe d’Empédocle aux « réussites majeures d’André Fraigneau », un auteur qui a illuminé mes années d’étudiant.

Vous citez volontiers Ernst Jünger parmi vos maîtres, vos créanciers spirituels. Comment avez-vous rencontré son œuvre ?

Par les Orages d’acier, magnifique journal des tranchées, que j’ai lu étudiant. Par Les Falaises de marbre – un livre talisman pour moi. Puis par les Journaux parisiens, lus à l’armée, et ensuite tout le reste.

Si vous deviez retenir trois grandes idées ou visions dans la cohorte de ses essais, journaux et correspondances, quelles seraient-elles ?

Les idées ne m’intéressent guère : j’imagine le jeune biologiste à Naples avec son nœud papillon, le capitaine de la Wehrmacht qui sauvegarde des archives pendant la Campagne de France, l’entomologiste aux cheveux blancs, le centenaire qui grille une cigarette dans son jardin… Il y a quelque chose de magique chez cet homme. Une lumière intérieure, une probité, une classe. Voyez le buste qu’en a fait Arno Breker : impérial.

Si Ernst Jünger est reconnu – peut-être plus en France qu’en Allemagne – comme un auteur majeur du XXème siècle, il est peut être d’autant plus extraordinaire par l’exemplarité de sa vie. Sa « tenue » comme dirait Dominique Venner. Qu’en pensez-vous ?

Bien sûr ! Comment ne pas être séduit par la haute tenue de l’homme, sa noblesse si visible, qui font de lui un modèle d’altitude. Un seigneur, subtil et érudit, sensible et lucide. Rara avis !

Ceux qui envisagent l’œuvre de Jünger de manière trop figée, comme l’Université y invite souvent, y découpent facilement des blocs (l’élan guerrier, l’exaltation nationaliste, l’admiration pour la technique puis sa critique, le retrait de l’anarque …). Jünger n’est-il pas tout simplement Européen, c’est-à-dire déterminé à faire naître de la confrontation des actes et des idées un dépassement par le haut. Ce qu’il semble avoir pleinement réussi en un siècle de vie…

Jünger est un seigneur, qui n’a pas dérogé. Pour ma part, c’est davantage l’observateur des hommes et de la nature, le capitaine des troupes d’occupation qui salue l’étoile jaune, le conjuré de 44, le subtil diariste qui me séduisent. Le romancier de Sur les Falaises de marbre, qui nargue un régime sombrant dans la folie furieuse – les massacres de Pologne et d’ailleurs. L’anarque, en un mot. Le théoricien de la technique, le nationaliste des années 1920 ne m’intéressent qu’à titre anecdotique.

Ce qui est souvent passé au second plan lorsque l’on évoque Jünger est son rapport extrêmement profond, amoureux, mystique avec la nature. Sa passion entomologique n’est nullement anecdotique. Il semble nous enseigner qu’en toutes circonstances, la contemplation de la nature suffit à nous ramener aux vérités premières…

C’est un trait de caractère éminemment germanique, cette tendresse pour la nature, cette vision panthéiste du monde.

En faisant renaître la revue Antaios, vous avez été régulièrement en contact avec le sage de Wilflingen, quels souvenirs conservez-vous de ces échanges ?

J’ai quelques cartes et lettres, un livre hors commerce dédicacé d’une splendide écriture, Prognosen. Une citation dans son Journal – ce qui ne me déplaît pas. Une carte postale à son image qu’il m’écrivit pour ses cent ans : l’écriture en est d’une absolue netteté. Ferme, comme celle de Dominique Venner sur sa lettre d’adieu, envoyée le jour de sa mort volontaire…

Permettez-moi de soumettre à l’auteur du Songe d’Empédocle ces quelques mots : « On ne peut échapper à ce monde. Ici ne s’ouvre qu’un seul chemin, celui de la salamandre, qui mène à travers les flammes »…

Belle illustration de la tension tragique, que je fais mienne.

Le questionnaire de Proust

Le principal trait de votre caractère ?

Un goût pour la contemplation, couplé à une forme d’impertinence.

La qualité que vous préférez chez un homme ?

La droiture.

La qualité que vous préférez chez une femme ?

La fidélité.

Qu’appréciez-vous le plus chez vos amis ?

Droiture et fidélité.

Votre principal défaut ?

L’ impatience !

Votre occupation préférée ?

Flâner, lire et rêver.

Ce que vous voudriez être ?

Poète.

Où aimeriez-vous vivre ?

Venise, Oxford, un manoir en Touraine…

Le lieu où vous vous sentez le plus l’âme européenne ?

Le Panthéon de Rome.

Vos auteurs favoris en prose ?

Stendhal, Léautaud, Morand.

Vos poètes préférés ?

Ronsard, Nerval, Verlaine.

Vos musiciens préférés ?

Bach, Scarlatti, Chopin.

Trois personnages que vous admirez particulièrement ?

Socrate, l’empereur Julien, Nietzsche.

Trois noms qui vous sont chers ?

Alexandre, Hélène, Vladimir.

Le fait militaire que vous estimez le plus ?

La résistance des Grecs aux Thermopyles.

Le don de la nature que vous voudriez avoir ?

Peindre.

Comment aimeriez-vous mourir ?

D’un coup.

Votre état d’esprit actuel ?

Mélancolique.

Votre devise ?

Fortitudo et sapientia (courage et sagesse).

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

25 février 2019

Avec Jacques de Decker à propos du Prince d'Aquitaine

Cinquante minutes avec Jacques De Decker,

Secrétaire perpétuel de l'Académie royale,

à propos de mon roman Le Prince d'Aquitaine,

à la bibliothèque centrale de Bruxelles, dans l'ancien couvent des Riches Claires :

http://www.brunette.brucity.be/bib/bibp1/BIBLIOVIDEO.html?V1=x722pvx&V2=&O:Christopher%20Gérard

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |