22 novembre 2016

Pour saluer Boutang

Un arpenteur de l’être

« Arpenteur de l’être » (Mattéi) ou «prophète d’une âge recommencé des saints et des héros » (Colosimo) : deux Jean-François de taille s’accordent pour définir Pierre Boutang (1916-1998) comme un géant. Dans ses Carnets noirs, Gabriel Matzneff a dit la terreur que le bretteur royaliste pouvait inspirer à ses contradicteurs. Fut-il un autre Platon… mais dans un genre obscur ? Telle est la question qu’évoque Rémi Soulié dans un recueil de textes d’une piété quasi filiale. Vers 1990, khâgneux à peine guéri d’une méchante fièvre marxiste (inoculée par un poète), le jeune Cathare de Toulouse tourne catholique contre-révolutionnaire – d’une chapelle l’autre. Des Rouges aux Blancs. Il peut donc rencontrer Boutang, sur qui il livre aujourd’hui une somme de réflexions parfois profuses (tant de citations) et d’émouvants souvenirs, puisqu’il fréquenta le maître jusqu'à sa mort. Et quel maître, capable de réciter le Parménide en grec, et Toulet, et Poe, et Scève, tout en ingurgitant des litres de vin (« Le vin, voilà quelque chose que le diable ne peut avoir créé », s’exclame ce drôle de paroissien) et en enguirlandant son disciple à propos de ponctuation, de Guénon ou de l’Eglise, sa « mère ». Ce Grec qui avait trop lu l’Ancien Testament (d’où une prose parfois talmudique, bien éloignée de la clarté hellénique), cet inspiré (cet illuminé ?) fascine et laisse perplexe. Un génie, cet obsédé de transcendance absolue qui, paradoxe, trempa dans toutes sortes de complots (le Débarquement allié en Afrique du Nord, l’assassinat de l’amiral Darlan, le gaullisme révolutionnaire) ? Un fumiste ? Mais l’homme créa La Nation française, l’un des (rares) feux d’artifice de l’après-guerre littéraire ; mais il écrivit ce La Fontaine politique, mais il eut l’oreille du vieux Maurras. En vérité, Soulié ne tranche pas ; il rend grâce et hommage – avec une magnifique ferveur.

Christopher Gérard

Rémi Soulié, Pour saluer Pierre Boutang, ed. Pierre-Guillaume de Roux, 140 pages, 21€

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : philosophie, littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 mai 2016

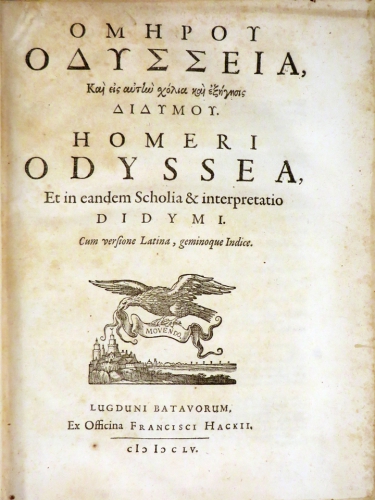

Relire Homère

A l’occasion de la parution des Essais sur Homère (PUF, 1999), Marcel Conche avait répondu aux questions de la revue Antaios.

Pourquoi relire Homère en 2000? En quoi est-il, incomparablement, l’Educateur par excellence?

L’an 2000 de l’ère chrétienne ne signifie pour moi rien de particulier. Si l’on fait partir l’ère des Olympiades de 776 AC, nous voici, en effet, si je ne m’abuse, dans la six cent quatre-vingt quatorzième Olympiade, chiffre qui n’a rien de particulier. Pourquoi relire Homère aujourd’hui? C’est que nous vivons en un temps où l’on sait que la vie humaine est une vie mortelle. Montaigne nous conte que saint Hilaire, évêque de Poitiers (v. 315-v.367), craignant pour Abra, sa fille unique, les embûches du monde, demanda sa mort à Dieu, ce qu’il obtint et « de quoi IL montra une singulière joie ». En l’an 1000, comme au IVème siècle, la vie éternelle était objet de certitude. En l’an 2000, c’est le contraire. Les philosophes analysent la « finitude » (Endlichkeit) comme nous étant essentielle, et notre « temporalité » (Zeitlichkeit) comme étant, par essence, une temporalité finie. Comment vivre une vie mortelle? Il s’agit de résoudre ce que Leibniz nomme un « problème de maximum et minimum »: obtenir, durant une vie brève, le maximum d’effet. Quel « effet »? Le plus d’argent possible, pensent les financiers, les boursiers. Mais l’argent n’est pas une valeur en soi. Homère est l’Educateur par excellence car il forme notre faculté critique, la krisis, la faculté de distinguer, de choisir - d’un mot qui signifie « trier ». Il nous enseigne à séparer le bon grain de l’ivraie des fausses valeurs, et à choisir les valeurs d’excellence. Comment vivre? De façon à ce que cette vie, dans sa brièveté, réalise la plus haute excellence. Achille perçoit le bonheur comme une tentation. IL choisit quelque chose de plus élevé que le bonheur. Ainsi font les héros de l’Iliade.

Mais comment le relire? Avec quels yeux?

Lire Homère à la manière des « analystes », qui font de l’Iliade et de l’Odyssée un assemblage de pièces rapportées, c’est sacrifier bien des significations qui n’existent que par l’effet d’ensemble, et comme ôter d’un organisme le tissu conjonctif pour le réduire à un squelette. Les « difficultés » relevées par les « analystes » sont d’ailleurs si peu nettes qu’il a fallu vingt-cinq siècles pour qu’elles soient remarquées. Si elles étaient si peu que ce soit concluantes, les Grecs anciens les eussent perçues. L’Iliade et l’Odyssée supposent la vision visionnaire d’un unique poète qui est aussi un poète unique: les « analystes » vont-ils tomber dans l’absurdité de supposer plusieurs Homère? Il faut lire Homère avec l’oeil non d’un dépeceur mais d’un philosophe, si le philosophe est, comme le veut Platon, l’homme des « vues d’ensemble » (République, VII, 537c) - un oeil, cependant, moins hégélien que goethéen: il ne suffit pas d’être philosophe si l’on n’est pas quelque peu poète. Car la pensée pensante n’est pas seulement conceptuelle: elle ne méconnaît pas la clarté que peuvent apporter la comparaison et la métaphore. Héraclite, Parménide, les Antésocratiques en général ne sont pas les seuls à l’avoir vu, mais aussi Bergson, Heidegger et d’autres. Il est regrettable que Heidegger n’ait pas davantage médité Homère.

Dans « Le rationalisme d’Homère », vous écrivez: « les dieux d’Homère ne sont ni en dehors de la nature, ni même en dehors du monde: ils sont, comme nous, au monde - au même monde ». Pouvez-vous préciser votre vision du divin chez Homère?

La phrase que vous citez me fait songer au fragment 30 d’Héraclite: « Ce monde, le même pour tous, ni dieu ni homme ne l’a fait, mais il a toujours été, il est et il sera, feu toujours vivant, s’allumant en mesure et s’éteignant en mesure ». Ce monde, pour Homère comme pour Héraclite, est « le même pour tous »: hommes et dieux. C’est ainsi que la différence du jour et de la nuit vaut pour les dieux comme pour les hommes. Les dieux sont « au monde », comme nous. Le monde n’est pas leur oeuvre, mais l’oeuvre de la nature. Homère voit l’ »origine de tous les êtres » (Iliade, 14.246) dans l’ »Océan », symbole de la puissance et de la fécondité de la nature. L’épopée chante le monde humain, bien que la nature, avec ses météores, ses sources, ses fleuves, ses forêts, ses bêtes sauvages, soit toujours présente à l’esprit du poète. Or, les grands dieux d’Homère sont - on l’a souvent observé - absolument semblables à des hommes - excepté qu’ils sont plus forts et sont immortels: ils mangent, boivent, festoient, aiment, haïssent, se vengent, souffrent, dorment, ont des syncopes, etc. Dès lors, où est le divin? Je crois qu’il faut le chercher moins chez les dieux préoccupés surtout par la guerre des hommes, engagés dans cette guerre et tout pénétrés de passions humaines, que chez ceux qui se tiennent loin des affaires humaines, vivent dans la proximité de la nature, en symbiose avec elle. Le divin est présent sous la forme des innombrables dieux qui sont l’esprit de la nature et dont la pérennité relativise l’aventure humaine - à laquelle les grands dieux s’intéressent beaucoup trop, s’agissant de ce qui agite « de pauvres humains, pareils à des feuilles, qui tantôt vivent pleins d’éclat et mangent le fruit de la terre, et tantôt se consument et tombent au néant ». Le divin précède les dieux: il consiste dans le don initial qui leur est fait, à eux comme à nous, de la vie, de la lumière. Quant au Donneur de ce don initial, c’est la Nature, mais il ne faut pas la personnaliser: elle n’est pas un être, mais le fait même de l’être - mot qui, dit Nietzsche, ne signifie rien d’autre que « vivre ».

Vous consacrez un chapitre au pessimisme d’Homère. Ne trouvons-nous pas de nombreux traits optimistes dans son oeuvre, à commencer par une forme d’humanisme, illustrée par le bouleversant dialogue entre Achille et Priam?

La réussite d’Ulysse montre, ai-je dit, que « décisif est le rôle de la tromperie dans la réussite des hommes ». Comme tromper est un mal, et donc le mal l’emporte sur le bien dans la stratégie de ceux qui veulent triompher dans le monde, on peut parler de « pessimisme ». Mais ce n’en est pas la seule forme que l’on peut discerner chez Homère. Il parle de la mort qui « tout achève »: dès lors que la mort ne laisse, après elle, aucun espoir, il est difficile de parler d’ »optimisme ». Il est vrai que les plus hautes valeurs humaines sont incarnées par les héros, et représentées par leur attitude et leur conduite: le respect de la foi jurée (les Achéens font la guerre en vertu d’une promesse faite à Ménélas), l’esprit de sacrifice, la volonté d’excellence, le courage, bien sûr, mais aussi la fidélité, le respect et l’estime d’autrui, fût-il l’ennemi, l’esprit de bienveillance et la générosité (chez Alkinoos, notamment), la sympathie, la compassion. Mais précisément, les plus belles qualités morales se trouvent chez les hommes, non chez les dieux. or, ce sont les dieux qui ont la force et tiennent en main - dans les limites fixées par le destin - le sort des humains. Une force, en laquelle il y a bien plus d’arbitraire que de bonté essentielle, domine tout. Que les dieux n’aient pas les vertus que l’on voit chez les hommes, il ne peut d’ailleurs en être autrement. Ces vertus viennent, en effet, de cela même que les hommes ont en propre, qui est de mourir. Elles définissent la réaction de l’homme noble face à la mort: à sa mort ou à la mort d’autrui. Certes, ces vertus, du moins les vertus d’humanité, sont comme mises entre parenthèses dans le combat sanglant - ce pourquoi Homère condamne la guerre, comme le lui reproche Héraclite. Et l’on pourrait parler d’ »optimisme », s’il laissait entrevoir un monde humain où régnerait la paix. Mais je ne vois rien de tel. Vous parlez d’ »humanisme ». Soit! si vous entendez: humanisme héroïque. Homère veut que l’homme regarde vers les hauteurs. « Pessimisme », dis-je, mais, certes, pessimisme actif, héroïque, essentiellement viril. Je veux bien admettre que le pessimisme tragique d’Homère, avec, au fond, une telle confiance en l’homme, est autre chose que simplement du « pessimisme », au sens banal.

Jacqueline de Romilly a pu consacrer un fort beau livre à Hector. Quelle figure vous séduit le plus chez Homère?

Hector est un chef valeureux, un beau-frère rassurant, un père et un époux aimant et tendre, et il a bien d’autres qualités qui en font un bel exemplaire d’humanité. Mais une qualité essentielle, pour celui qui veut le salut de son peuple et des siens, est l’intelligence. Or, Hector en manque parfois. En tel moment critique, ne voyant pas au-delà de l’heure présente, il refuse le « bon conseil » de Polydamas qui, lui, « voit à la fois le passé, l’avenir », et il juge inconsidérément. Et les Troyens approuvent leur chef, « dont l’avis fait leur malheur ». Et puis, j’observe, chez lui, un trait déplaisant. Il demande un éclaireur pour aller, de nuit, surveiller ce que font les Achéens. Soit! Dolon se porte volontaire, à une condition: Hector doit jurer qu’il lui donnera les chevaux et le char de bronze du Péléide. Hector jure. Il sait pourtant - j’en suis persuadé - que Dolon n’a aucune chance de monter un jour les chevaux d’Achille. Achille, héros démonique et fascinant, m’a captivé davantage qu’Hector. Je lui ai consacré un chapitre (et même deux). Il est le personnage clé de l’Iliade - qui chante, ne l’oublions pas, la « colère d’Achille ». Ce sont ses attitudes et ses choix qui déterminent le mouvement et l’action. Son inaction même, qui joue le rôle de ce que Hegel nomme la « négativité », n’est aucunement une absence. Inactif, mais en attente, il est singulièrement présent.

Mais vous me demandez quelle figure me « séduit » le plus. Je ne puis être « séduit » que par une nature féminine. Je laisse de côté les déesses - pour lesquelles j’ai peu d’estime. parmi les mortelles, j’ai le choix entre Briséis, Andromaque et Hélène - les autres ayant moins de présence. J’ai un faible pour Briséis; j’admire et je plains Andromaque. Mais Hélène a besoin que l’on se porte à son secours/ Elle a ce que Gorgias nomme une « mauvaise réputation » - à cause de quoi, il s’est fait son avocat. Avec raison. Hélène infidèle à son mari, Ménélas? A s’en tenir aux apparences, on ne saurait le nier. Car enfin, elle suivit Pâris. de bon gré? Sans doute, sinon eût-elle emmené des trésors et ses esclaves? Mais il y a deux sortes d’amour: l’amour de croisière, calme, raisonnable, médité - Hélène ne cessa jamais d’aimer Ménélas de cet amour -, et il y a l’amour d’emballement, la bourrasque d’amour, où le désir conduit aux décisions que l’on regrette ensuite. Mais la tempête sur la mer n’empêche pas le calme des grands fonds. Et l’amour qui dure est toujours là lorsque l’amour violent s’est exténué. On le voit bien lorsque, du haut des remparts de Troie, la femme de Pâris, aux ardeurs anciennes, aperçoit les Achéens et Ménélas, souffre, pleure et se confond en regrets.

Octobre 1999.

Né en 1922, Marcel Conche est professeur émérite de philosophie à la Sorbonne, membre de l’Académie d’Athènes et citoyen d’honneur de la ville de Mégare. Editeur à ses heures perdues, il a traduit et commenté Héraclite, Parménide, Anaximandre, Epicure aux PUF tout en trouvant le temps de publier des ouvrages classiques sur Montaigne et Lucrèce. En septembre 1995, Marcel Conche avait déjà accordé un entretien à Antaios sur les Grecs, qualifiés de « presque les seuls philosophes authentiques » et la philosophie grecque comme fondamentalement païenne. Sur le Polythéisme: « pour le penser sans le réduire à n’être qu’une étape dans un processus, il faut sans doute tenter de revivre une expérience qui fut celle des Hellènes, celle de l’immanence et de l’évidence du sacré ». Sur l’Ancien Testament: « Plût au ciel qu’à l’âge scolaire, plutôt que des leçons d’histoire « sainte », on m’eût entretenu de la Gaya Scienza des troubadours. Le Corrézien que j’étais se fût sans doute reconnu plus d’affinité avec Guy d’Ussel et Bernard de Ventadour qu’avec Abraham et autres. » Sur les Grecs, Marcel Conche a écrit un splendide plaidoyer pour un philhellénisme bien compris: « Devenir grec » (in Revue philosophique, janvier-mars 1996, p.3-22, repris dans Analyse de l’amour et autres sujets, PUF, Paris 1997). Pour mieux connaître ce philosophe et moraliste de haute lignée, il faut lire Vivre et philosopher. Réponses aux questions de Lucile Laveggi (PUF 1992) et Ma vie antérieure (Encre marine 1998). Tout dernièrement, il a publié Le sens de la philosophie , livre dédié à sa mère qu’il ne connut pas puisqu’elle périt à sa naissance. Il s’agit d’une sobre méditation sur la signification précise du mot « philosophie »: amour de la sagesse ou « science » du vrai? M. Conche penche pour cette tension tragique vers la vérité, recherche qui se double d’un apprentissage de l’amour au sens socratique, celui-là même qui tente de rendre l’autre meilleur en lui communiquant le désir d’excellence, propre aux âmes nobles: « »A quoi mène la philosophie? », me demande-t-on. La première réponse est: « à rien » (à rien d’autre que la philosophie elle-même comme skepsis); la seconde: « à aimer ». » Lisons donc M. Conche, suivons les traces de cet Hellène « désengagé des fausses évidences et des obsessions collectives ».

Pour compléter cette évocation, voici une note publiée naguère dans Antaios.

Parcours d’un stoïcien

Avec Ma Vie antérieure (Encre marine), le philosophe Marcel Conche livre une émouvante méditation sur le sens du tragique et la preuve de la permanence, en ces temps d’hédonisme vulgaire, du stoïcisme comme posture philosophique, comme manière de vivre. Car ce qui frappe à la lecture de ces pages à l’impeccable langue (“ une belle langue républicaine et châtiée ” dit justement R.P. Droit dans sa chronique du Monde du 3 avril 1998), c’est la cohérence et la rigueur du penseur, qui est aussi un moraliste, crédible puisqu’il a intimement vécu ce qu’il professe. L’évocation qu’il fait de Marie-Thérèse Tronchon, son épouse disparue en décembre 1997, est bouleversante. Elle fut son professeur de Lettres en 1941-1942 et corrigea ses premières dissertations avant de devenir sa compagne pendant cinquante-six ans. Il s’agit, c’est évident, d’une âme de qualité, d’une Dame. Le couple formé est bien celui de deux lettrés, des jeunes gens d’autrefois, frugaux et racés, bref, toute une France traditionnelle, engloutie par la civilisation du spectacle et du fric. Marcel Conche est un pur produit des hussards noirs de la République : petit paysan corrézien, il mène, à la fin des années 30, une vie rude, mais non dépourvue d’un “ bonheur de fond ”, tout sauf béat. La campagne n’avait que peu varié depuis Louis XV ; le village constituait encore une réelle communauté organique où les désirs individuels comptaient pour rien. Entre un père, rescapé de la Grande Guerre, muré dans son silence – la mère de Marcel Conche mourut peu après sa naissance – et sa tante, le futur philosophe fait ses premières expériences : la perte de la foi (“ le sentiment nouveau se formait que la providence de l’homme peut n’être encore qu’une providence humaine ”), les velléités de révolte contre un père parfois injuste, les cours un peu particuliers de l’instituteur (plus doué pour l’éducation que pour l’instruction, mais pour qui Vercingétorix et Bayard sont des modèles) : “ tiré à quatre épingles, M. Briat incarnait les vertus de franchise, d’honnêteté, de gentillesse ”. Une courtoisie d’un autre âge ! Marcel Conche prononce un bel éloge du grec ancien, notre sanskrit : “ le grec ancien, la langue incomparable, merveilleuse, qui porte en elle ce qu’il y a de plus fort, de plus lumineux, et, en même temps, de plus délicat et de plus fin. Sans elle, que serait la philosophie ? Que serait même la pensée ? ”. Le catéchisme n’est manifestement pas sa tasse de thé : “ il était question de l’histoire “ sainte ” : il fallait se sentir concerné par ce qui était arrivé à un certain Moïse, à un certain Abraham. Désastreuse leçon car les péripéties de l’histoire des Juifs anciens n’importent qu’à ceux qui adhèrent à l’Irrationnel. (…) Car entre Athènes et Jérusalem, il faut choisir. ” Socrate lui apparaît comme une figure plus haute que le Nazaréen : “ lorsqu’on se donne la peine de multiplier les pains ou de marcher sur les eaux, c’est que l’on est en faute d’arguments ”. Malgré une envie vite passée de rejoindre le maquis, Conche préfère étudier la grammaire latine huit heures par jour, ce qui nous évite les souvenirs d’anciens combattants, lui permet d’entrer à l’Ecole Normale et de se lancer à l’assaut du savoir philosophique. Une telle ascèse nous vaut une vingtaine de livres parfaitement ciselés et sentis, quelques traductions qui serviront de référence (Héraclite, Parménide,…). Et un parcours, du catholicisme paysan à la sagesse tragique des Hellènes.

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : philosophie, grèce | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

26 janvier 2015

Avec Marcel Conche

« Humble et émouvant bréviaire païen », écrit très justement Bruno de Cessole pour qualifier le dernier livre du philosophe Marcel Conche, Epicure en Corrèze. Sous la forme d’une conversation à bâtons rompus, aussi limpide que simple, l’amant de la sagesse explique comment il est devenu ce qu’il est : un sage qui « croit » aux dieux païens. Dans cette confession, Marcel Conche revient sur son enfance et son adolescence paysannes dans la Corrèze des années 20 et 30, quand cet orphelin de mère découvre peu à peu l’importance de la Nature et de ses cycles éternels : le vent, les flots de la Dordogne, les arbres et les bêtes, le lierre cher à Dionysos lui sont des compagnons de méditation et des alliés. Paysan, il apprend à « faire les choses dans l’ordre, en temps et en heure » (à l’opposé des actuelles doctrines pédocratiques en vigueur dans les écoles, où l’on apprend le brouillage des repères et la dispersion). Elevé à la dure, il se révèle vite homme de connaissance et de réflexion, passionné par la seule quête de vérité, et donc rempli de méfiance pour tous les débordements. Il explique ainsi pourquoi il n’a pas rejoint ses camarades au maquis, préférant potasser sa grammaire grecque, et comment il a pu résister au délire amoureux, choisissant sa professeur de lettres, avec qui il vivra un demi-siècle. Suivant d’Apollon, Marcel Conche incarne l’adepte de la phronésis épicurienne, de cette prudence et de cette modération qui forcent à dédaigner les désirs qui nous éloignent de la nature en nous engageant dans l’illimité – la faute par excellence que les Grecs, nos Pères, nomment hubris. Ses réflexions sur le temps, illimité et tout sauf illusoire, sur la liberté de jugement (« ce que je dois faire, je l’entends non pas selon le jugement d’autrui, mais selon mon propre jugement à partir du devoir que je sais avoir envers moi-même »), stimulent nos esprits anesthésiés de moraline. Un exemple : « la clef de la sagesse, dit-il, est qu’il faut penser toute chose sur le fond de l’infini » - n’est-ce pas aussi lumineux que bienvenu, ce rappel des aphorismes d’Anaximandre ? Sur le dieu personnel des monothéismes, sa position est claire : un refus sans concession. Non à la soi-disant providence, une illusion ! Non à la théorie absurde d’un dieu personnel, infiniment bon et omniscient, dont l’existence justifie la souffrance des enfants ! Non aux philosophies modernes (de Descartes à Hegel), qualifiées à juste titre d’impures, car polluées par le théologisme judéo-chrétien ! « Mieux vaut savoir que croire » est son seul credo. Oui à Héraclite, à Pyrrhon et à Epicure, maîtres de sagesse tragique. Oui à Montaigne, le compagnon des jours et des nuits, l’ami fidèle. Lisons Conche, relisons Héraclite et Lucrèce. Et jouissons de la vie en choisissant la singularité contre tous les conditionnements, fussent-ils rassurants !

Christopher Gérard

Marcel Conche, Epicure en Corrèze, Stock, 160 pages, 17€.

*

Marcel Conche est évoqué dans mon livre

*

A l’occasion de la parution des Essais sur Homère (PUF, 1999), Marcel Conche avait répondu aux questions de ma revue Antaios.

Pourquoi relire Homère en 2000? En quoi est-il, incomparablement, l’Educateur par excellence?

L’an 2000 de l’ère chrétienne ne signifie pour moi rien de particulier. Si l’on fait partir l’ère des Olympiades de 776 AC, nous voici, en effet, si je ne m’abuse, dans la six cent quatre-vingt quatorzième Olympiade, chiffre qui n’a rien de particulier. Pourquoi relire Homère aujourd’hui? C’est que nous vivons en un temps où l’on sait que la vie humaine est une vie mortelle. Montaigne nous conte que saint Hilaire, évêque de Poitiers (v. 315-v.367), craignant pour Abra, sa fille unique, les embûches du monde, demanda sa mort à Dieu, ce qu’il obtint et « de quoi IL montra une singulière joie ». En l’an 1000, comme au IVème siècle, la vie éternelle était objet de certitude. En l’an 2000, c’est le contraire. Les philosophes analysent la « finitude » (Endlichkeit) comme nous étant essentielle, et notre « temporalité » (Zeitlichkeit) comme étant, par essence, une temporalité finie. Comment vivre une vie mortelle? Il s’agit de résoudre ce que Leibniz nomme un « problème de maximum et minimum »: obtenir, durant une vie brève, le maximum d’effet. Quel « effet »? Le plus d’argent possible, pensent les financiers, les boursiers. Mais l’argent n’est pas une valeur en soi. Homère est l’Educateur par excellence car il forme notre faculté critique, la krisis, la faculté de distinguer, de choisir - d’un mot qui signifie « trier ». Il nous enseigne à séparer le bon grain de l’ivraie des fausses valeurs, et à choisir les valeurs d’excellence. Comment vivre? De façon à ce que cette vie, dans sa brièveté, réalise la plus haute excellence. Achille perçoit le bonheur comme une tentation. IL choisit quelque chose de plus élevé que le bonheur. Ainsi font les héros de l’Iliade.

Mais comment le relire? Avec quels yeux?

Lire Homère à la manière des « analystes », qui font de l’Iliade et de l’Odyssée un assemblage de pièces rapportées, c’est sacrifier bien des significations qui n’existent que par l’effet d’ensemble, et comme ôter d’un organisme le tissu conjonctif pour le réduire à un squelette. Les « difficultés » relevées par les « analystes » sont d’ailleurs si peu nettes qu’il a fallu vingt-cinq siècles pour qu’elles soient remarquées. Si elles étaient si peu que ce soit concluantes, les Grecs anciens les eussent perçues. L’Iliade et l’Odyssée supposent la vision visionnaire d’un unique poète qui est aussi un poète unique: les « analystes » vont-ils tomber dans l’absurdité de supposer plusieurs Homère? Il faut lire Homère avec l’oeil non d’un dépeceur mais d’un philosophe, si le philosophe est, comme le veut Platon, l’homme des « vues d’ensemble » (République, VII, 537c) - un oeil, cependant, moins hégélien que goethéen: il ne suffit pas d’être philosophe si l’on n’est pas quelque peu poète. Car la pensée pensante n’est pas seulement conceptuelle: elle ne méconnaît pas la clarté que peuvent apporter la comparaison et la métaphore. Héraclite, Parménide, les Antésocratiques en général ne sont pas les seuls à l’avoir vu, mais aussi Bergson, Heidegger et d’autres. Il est regrettable que Heidegger n’ait pas davantage médité Homère.

Dans « Le rationalisme d’Homère », vous écrivez: « les dieux d’Homère ne sont ni en dehors de la nature, ni même en dehors du monde: ils sont, comme nous, au monde - au même monde ». Pouvez-vous préciser votre vision du divin chez Homère?

La phrase que vous citez me fait songer au fragment 30 d’Héraclite: « Ce monde, le même pour tous, ni dieu ni homme ne l’a fait, mais il a toujours été, il est et il sera, feu toujours vivant, s’allumant en mesure et s’éteignant en mesure ». Ce monde, pour Homère comme pour Héraclite, est « le même pour tous »: hommes et dieux. C’est ainsi que la différence du jour et de la nuit vaut pour les dieux comme pour les hommes. Les dieux sont « au monde », comme nous. Le monde n’est pas leur oeuvre, mais l’oeuvre de la nature. Homère voit l’ »origine de tous les êtres » (Iliade, 14.246) dans l’ »Océan », symbole de la puissance et de la fécondité de la nature. L’épopée chante le monde humain, bien que la nature, avec ses météores, ses sources, ses fleuves, ses forêts, ses bêtes sauvages, soit toujours présente à l’esprit du poète. Or, les grands dieux d’Homère sont - on l’a souvent observé - absolument semblables à des hommes - excepté qu’ils sont plus forts et sont immortels: ils mangent, boivent, festoient, aiment, haïssent, se vengent, souffrent, dorment, ont des syncopes, etc. Dès lors, où est le divin? Je crois qu’il faut le chercher moins chez les dieux préoccupés surtout par la guerre des hommes, engagés dans cette guerre et tout pénétrés de passions humaines, que chez ceux qui se tiennent loin des affaires humaines, vivent dans la proximité de la nature, en symbiose avec elle. Le divin est présent sous la forme des innombrables dieux qui sont l’esprit de la nature et dont la pérennité relativise l’aventure humaine - à laquelle les grands dieux s’intéressent beaucoup trop, s’agissant de ce qui agite « de pauvres humains, pareils à des feuilles, qui tantôt vivent pleins d’éclat et mangent le fruit de la terre, et tantôt se consument et tombent au néant ». Le divin précède les dieux: il consiste dans le don initial qui leur est fait, à eux comme à nous, de la vie, de la lumière. Quant au Donneur de ce don initial, c’est la Nature, mais il ne faut pas la personnaliser: elle n’est pas un être, mais le fait même de l’être - mot qui, dit Nietzsche, ne signifie rien d’autre que « vivre ».

Vous consacrez un chapitre au pessimisme d’Homère. Ne trouvons-nous pas de nombreux traits optimistes dans son oeuvre, à commencer par une forme d’humanisme, illustrée par le bouleversant dialogue entre Achille et Priam?

La réussite d’Ulysse montre, ai-je dit, que « décisif est le rôle de la tromperie dans la réussite des hommes ». Comme tromper est un mal, et donc le mal l’emporte sur le bien dans la stratégie de ceux qui veulent triompher dans le monde, on peut parler de « pessimisme ». Mais ce n’en est pas la seule forme que l’on peut discerner chez Homère. Il parle de la mort qui « tout achève »: dès lors que la mort ne laisse, après elle, aucun espoir, il est difficile de parler d’ »optimisme ». Il est vrai que les plus hautes valeurs humaines sont incarnées par les héros, et représentées par leur attitude et leur conduite: le respect de la foi jurée (les Achéens font la guerre en vertu d’une promesse faite à Ménélas), l’esprit de sacrifice, la volonté d’excellence, le courage, bien sûr, mais aussi la fidélité, le respect et l’estime d’autrui, fût-il l’ennemi, l’esprit de bienveillance et la générosité (chez Alkinoos, notamment), la sympathie, la compassion. Mais précisément, les plus belles qualités morales se trouvent chez les hommes, non chez les dieux. or, ce sont les dieux qui ont la force et tiennent en main - dans les limites fixées par le destin - le sort des humains. Une force, en laquelle il y a bien plus d’arbitraire que de bonté essentielle, domine tout. Que les dieux n’aient pas les vertus que l’on voit chez les hommes, il ne peut d’ailleurs en être autrement. Ces vertus viennent, en effet, de cela même que les hommes ont en propre, qui est de mourir. Elles définissent la réaction de l’homme noble face à la mort: à sa mort ou à la mort d’autrui. Certes, ces vertus, du moins les vertus d’humanité, sont comme mises entre parenthèses dans le combat sanglant - ce pourquoi Homère condamne la guerre, comme le lui reproche Héraclite. Et l’on pourrait parler d’ »optimisme », s’il laissait entrevoir un monde humain où régnerait la paix. Mais je ne vois rien de tel. Vous parlez d’ »humanisme ». Soit! si vous entendez: humanisme héroïque. Homère veut que l’homme regarde vers les hauteurs. « Pessimisme », dis-je, mais, certes, pessimisme actif, héroïque, essentiellement viril. Je veux bien admettre que le pessimisme tragique d’Homère, avec, au fond, une telle confiance en l’homme, est autre chose que simplement du « pessimisme », au sens banal.

Jacqueline de Romilly a pu consacrer un fort beau livre à Hector. Quelle figure vous séduit le plus chez Homère?

Hector est un chef valeureux, un beau-frère rassurant, un père et un époux aimant et tendre, et il a bien d’autres qualités qui en font un bel exemplaire d’humanité. Mais une qualité essentielle, pour celui qui veut le salut de son peuple et des siens, est l’intelligence. Or, Hector en manque parfois. En tel moment critique, ne voyant pas au-delà de l’heure présente, il refuse le « bon conseil » de Polydamas qui, lui, « voit à la fois le passé, l’avenir », et il juge inconsidérément. Et les Troyens approuvent leur chef, « dont l’avis fait leur malheur ». Et puis, j’observe, chez lui, un trait déplaisant. Il demande un éclaireur pour aller, de nuit, surveiller ce que font les Achéens. Soit! Dolon se porte volontaire, à une condition: Hector doit jurer qu’il lui donnera les chevaux et le char de bronze du Péléide. Hector jure. Il sait pourtant - j’en suis persuadé - que Dolon n’a aucune chance de monter un jour les chevaux d’Achille. Achille, héros démonique et fascinant, m’a captivé davantage qu’Hector. Je lui ai consacré un chapitre (et même deux). Il est le personnage clé de l’Iliade - qui chante, ne l’oublions pas, la « colère d’Achille ». Ce sont ses attitudes et ses choix qui déterminent le mouvement et l’action. Son inaction même, qui joue le rôle de ce que Hegel nomme la « négativité », n’est aucunement une absence. Inactif, mais en attente, il est singulièrement présent.

Mais vous me demandez quelle figure me « séduit » le plus. Je ne puis être « séduit » que par une nature féminine. Je laisse de côté les déesses - pour lesquelles j’ai peu d’estime. parmi les mortelles, j’ai le choix entre Briséis, Andromaque et Hélène - les autres ayant moins de présence. J’ai un faible pour Briséis; j’admire et je plains Andromaque. Mais Hélène a besoin que l’on se porte à son secours/ Elle a ce que Gorgias nomme une « mauvaise réputation » - à cause de quoi, il s’est fait son avocat. Avec raison. Hélène infidèle à son mari, Ménélas? A s’en tenir aux apparences, on ne saurait le nier. Car enfin, elle suivit Pâris. de bon gré? Sans doute, sinon eût-elle emmené des trésors et ses esclaves? Mais il y a deux sortes d’amour: l’amour de croisière, calme, raisonnable, médité - Hélène ne cessa jamais d’aimer Ménélas de cet amour -, et il y a l’amour d’emballement, la bourrasque d’amour, où le désir conduit aux décisions que l’on regrette ensuite. Mais la tempête sur la mer n’empêche pas le calme des grands fonds. Et l’amour qui dure est toujours là lorsque l’amour violent s’est exténué. On le voit bien lorsque, du haut des remparts de Troie, la femme de Pâris, aux ardeurs anciennes, aperçoit les Achéens et Ménélas, souffre, pleure et se confond en regrets.

Octobre 1999.

*

**

Né en 1922, Marcel Conche est professeur émérite de philosophie à la Sorbonne, membre de l’Académie d’Athènes et citoyen d’honneur de la ville de Mégare. Editeur à ses heures perdues, il a traduit et commenté Héraclite, Parménide, Anaximandre, Epicure aux PUF tout en trouvant le temps de publier des ouvrages classiques sur Montaigne et Lucrèce. En septembre 1995, Marcel Conche avait déjà accordé un entretien à Antaios sur les Grecs, qualifiés de « presque les seuls philosophes authentiques » et la philosophie grecque comme fondamentalement païenne. Sur le Polythéisme: « pour le penser sans le réduire à n’être qu’une étape dans un processus, il faut sans doute tenter de revivre une expérience qui fut celle des Hellènes, celle de l’immanence et de l’évidence du sacré ». Sur l’Ancien Testament: « Plût au ciel qu’à l’âge scolaire, plutôt que des leçons d’histoire « sainte », on m’eût entretenu de la Gaya Scienza des troubadours. Le Corrézien que j’étais se fût sans doute reconnu plus d’affinité avec Guy d’Ussel et Bernard de Ventadour qu’avec Abraham et autres. » Sur les Grecs, Marcel Conche a écrit un splendide plaidoyer pour un philhellénisme bien compris: « Devenir grec » (in Revue philosophique, janvier-mars 1996, p.3-22, repris dans Analyse de l’amour et autres sujets, PUF, Paris 1997). Pour mieux connaître ce philosophe et moraliste de haute lignée, il faut lire Vivre et philosopher. Réponses aux questions de Lucile Laveggi (PUF 1992) et Ma vie antérieure (Encre marine 1998). Tout dernièrement, il a publié Le sens de la philosophie , livre dédié à sa mère qu’il ne connut pas puisqu’elle périt à sa naissance. Il s’agit d’une sobre méditation sur la signification précise du mot « philosophie »: amour de la sagesse ou « science » du vrai? M. Conche penche pour cette tension tragique vers la vérité, recherche qui se double d’un apprentissage de l’amour au sens socratique, celui-là même qui tente de rendre l’autre meilleur en lui communiquant le désir d’excellence, propre aux âmes nobles: « »A quoi mène la philosophie? », me demande-t-on. La première réponse est: « à rien » (à rien d’autre que la philosophie elle-même comme skepsis); la seconde: « à aimer ». » Lisons donc M. Conche, suivons les traces de cet Hellène « désengagé des fausses évidences et des obsessions collectives ».

Pour compléter cette évocation, voici une note publiée naguère dans Antaios.

Parcours d’un stoïcien

Avec Ma Vie antérieure (Encre marine), le philosophe Marcel Conche livre une émouvante méditation sur le sens du tragique et la preuve de la permanence, en ces temps d’hédonisme vulgaire, du stoïcisme comme posture philosophique, comme manière de vivre. Car ce qui frappe à la lecture de ces pages à l’impeccable langue (“ une belle langue républicaine et châtiée ” dit justement R.P. Droit dans sa chronique du Monde du 3 avril 1998), c’est la cohérence et la rigueur du penseur, qui est aussi un moraliste, crédible puisqu’il a intimement vécu ce qu’il professe. L’évocation qu’il fait de Marie-Thérèse Tronchon, son épouse disparue en décembre 1997, est bouleversante. Elle fut son professeur de Lettres en 1941-1942 et corrigea ses premières dissertations avant de devenir sa compagne pendant cinquante-six ans. Il s’agit, c’est évident, d’une âme de qualité, d’une Dame. Le couple formé est bien celui de deux lettrés, des jeunes gens d’autrefois, frugaux et racés, bref, toute une France traditionnelle, engloutie par la civilisation du spectacle et du fric. Marcel Conche est un pur produit des hussards noirs de la République : petit paysan corrézien, il mène, à la fin des années 30, une vie rude, mais non dépourvue d’un “ bonheur de fond ”, tout sauf béat. La campagne n’avait que peu varié depuis Louis XV ; le village constituait encore une réelle communauté organique où les désirs individuels comptaient pour rien. Entre un père, rescapé de la Grande Guerre, muré dans son silence – la mère de Marcel Conche mourut peu après sa naissance – et sa tante, le futur philosophe fait ses premières expériences : la perte de la foi (“ le sentiment nouveau se formait que la providence de l’homme peut n’être encore qu’une providence humaine ”), les velléités de révolte contre un père parfois injuste, les cours un peu particuliers de l’instituteur (plus doué pour l’éducation que pour l’instruction, mais pour qui Vercingétorix et Bayard sont des modèles) : “ tiré à quatre épingles, M. Briat incarnait les vertus de franchise, d’honnêteté, de gentillesse ”. Une courtoisie d’un autre âge ! Marcel Conche prononce un bel éloge du grec ancien, notre sanskrit : “ le grec ancien, la langue incomparable, merveilleuse, qui porte en elle ce qu’il y a de plus fort, de plus lumineux, et, en même temps, de plus délicat et de plus fin. Sans elle, que serait la philosophie ? Que serait même la pensée ? ”. Le catéchisme n’est manifestement pas sa tasse de thé : “ il était question de l’histoire “ sainte ” : il fallait se sentir concerné par ce qui était arrivé à un certain Moïse, à un certain Abraham. Désastreuse leçon car les péripéties de l’histoire des Juifs anciens n’importent qu’à ceux qui adhèrent à l’Irrationnel. (…) Car entre Athènes et Jérusalem, il faut choisir. ” Socrate lui apparaît comme une figure plus haute que le Nazaréen : “ lorsqu’on se donne la peine de multiplier les pains ou de marcher sur les eaux, c’est que l’on est en faute d’arguments ”. Malgré une envie vite passée de rejoindre le maquis, Conche préfère étudier la grammaire latine huit heures par jour, ce qui nous évite les souvenirs d’anciens combattants, lui permet d’entrer à l’Ecole Normale et de se lancer à l’assaut du savoir philosophique. Une telle ascèse nous vaut une vingtaine de livres parfaitement ciselés et sentis, quelques traductions qui serviront de référence (Héraclite, Parménide,…). Et un parcours, du catholicisme paysan à la sagesse tragique des Hellènes.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | Tags : philosophie, grecs | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 novembre 2012

Luc-Olivier d'Algange, le réfractaire

Lecteur ébloui de Balzac dès l’âge de dix ans, Luc-Olivier d’Algange a retenu de ses multiples éveilleurs, parmi lesquels Raymond Abellio et Henry Montaigu, comme d’immenses lectures, de Platon à Nietzsche, qu’il faut « sauvegarder en soi, contre les ricaneurs, le sens de la tragédie et de la joie ».

Dans son dernier opus, Propos réfractaires, un recueil de réflexions bien incorrectes, il exhorte ses lecteurs à résister à la mise au pas opérée par le Gros Animal, celui dont la technique d’asservissement consiste à « effrayer, épuiser, distraire ». Adepte d’une pensée anagogique et initiatique, en un mot aristocratique, Luc-Olivier d’Algange entend préserver sa commanderie la plume à la main et continuer de célébrer l’ensorcelante beauté du monde, malgré la laideur qui s’étend - et il faut le louer de préciser : une laideur à quoi le monde ne se réduit jamais. Ce contre-moderne qui ne se complaît donc pas dans la déploration morose a le sens latin de la formule : « Un homme qui garde un secret est un vivant rempart contre l’infamie », ou encore celle-ci dans laquelle je ne puis que me reconnaître, surtout en ces temps de chasse à courre : « Nos meilleurs écrivains ont du cerf, du renard et du sanglier - et comme ce dernier, ils vont seuls ».

Propos réfractaires est donc un manifeste, celui des écrivains « hostiles aux voies ferrées », ceux qui se verraient plutôt du côté de Peter O’ Toole, à faire dérailler les trains de l’armée ottomane ! Ce recueil sera lu comme une exhortation à maintenir, contre toutes les formes d’hébétude et d’anesthésie, les yeux ouverts sur le monde et à honorer tout ce que notre société, celle des Modernes, offense et bafoue. Dandysme vain ? Pose pseudo-aristocratique ? Nenni : l’homme d’Algange est un passionné, un rebelle à la massification comme aux formes nouvelles d’obscurantisme, un fidèle d’Aphrodite aux mille parfums. Un platonicien de l’ancienne France royale et chevaleresque comme jadis ceux de Perse ou de Cambridge. Un gnostique au sens hellénique qui appelle à la reconquête de notre souveraineté intérieure, mais qui sait que « le Diable rit chaque fois qu’il, parvient à opposer le corps et l’esprit, et exulte chaque fois qu’il parvient à anéantir un esprit par le corps ». Un impertinent qui soutient que le premier droit de l’homme est le droit au silence, un écrivain qui sait que « tracer un mot avec le l’encre sur le papier est un acte prodigieux ».

Luc-Olivier d’Algange ou le fol en Dionysos.

Christopher Gérard

Luc-Olivier d’Algange, Propos réfractaires, Editions Arma Artis, 74 pages.

Entretien paru en 2007

Christopher Gérard : Qui êtes-vous ? Comment vous définir : homme de Tradition (plutôt que traditionaliste ?), dandy ?

Les vastes questions inclinent aux réponses les plus ingénues. Nous sommes ce que nous devenons dans une « inscience » divine, que je me figure assez bien sous la forme d’un tourbillon ou d’une spirale. Nous allons à la conquête de notre propre élan. La vie m’apparaît plus hélicoïdale que linéaire… Qui suis-je ? Le plus simplement du monde : un écrivain français pour qui le monde existe. Le monde, c’est-à-dire la terre, le ciel, les hommes et les dieux. Notre langue nous définit de façon plus précise que maintes théories, politiques ou philosophiques, plus ou moins abstraites. La langue française est, pour moi, une rivière scintillante, je la vois courir à travers des paysages, des temporalités, des états d’âme, des nuances qui m’apparaissent d’autant plus précieux que menacés par l’actuelle morale de Panurge, cette « ruée vers le bas », pour reprendre le mot de Léon Bloy. Or, les nuances sont, étymologiquement, les nuages, et le propre des plus belles rivières, de celle dont le bruissement accompagne nos songeries, est de naître de la nuit et de se perdre dans le ciel (ou de s’y retrouver !)… C’est, à tout le moins, ce que nous dit notre rêverie ! Le cours de la langue française, que nous préférons aux discours, féconde les paysages où il passe. Notre langue, comme la France, vient de haut et de loin. Nous en avons une certaine idée née de l’expérience. Et comme le rappelle Novalis, tout est écriture magique, les ailes des papillons, les fleurs de givre, les runes étranges que l’érosion trace sur les pierres. Le monde est récitation et prière, quand bien même « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. » La Tradition est ainsi l’exact contraire de l’immobilité ; elle suppose le tradere, c’est à dire la traduction. Et la traduction, selon la vox cordis, la voix du cœur, qu’évoque Pierre Boutang, prouve l’existence du sens, c’est à dire d’un mouvement ou d’une émotion.

Sans bien savoir qui nous sommes, nous savons cependant que nous sommes uniques (non par introspection psychologique ou conviction individualiste, mais en nous remémorant les arguments décisifs de Parménide et de Zénon prouvant que le propre de l’être est d’être unique). Notre dissemblance témoigne de l’Un. Jünger distingue à juste titre, en usant d’un privilège de la langue allemande, le « Einzelne » de l’ « Individuum », l’individu créateur, libre, héritier, selon la formule de Dominique de Roux, d’une « certaine conscience européenne de l’être », de l’individu perdu dans l’individualisme de masse qui nous condamne à laisser parler « autre chose » à notre place, cet « autre chose », n’étant nullement le chant des Muses ou les voix sidérales des dieux mais de piètres idéologies, autrement dit des lieux communs. S’il y a un génie propre à la littérature française, j’aimerais y voir justement le génie des hommes libre. Tout se joue dans cette audace : ne rien laisser parler à notre place, avoir l’audace de cette singularité qui est la véritable fidélité. Les dandies en eurent l’intuition, qui leur épargna les errements des idéologues, des militants, des grégaires. Lorsque le clerc honteux, l’âme viciée par la mauvaise conscience, s’adonne aux marches forcées du « progrès », aux totalitarismes, aux morales collectivistes, le dandy sauvegarde la vérité sous les atours de la beauté.

Etre homme de Tradition, c’est tenter, avec la témérité de ceux qui s’engagent dans une cause qui semble perdue, une résistance à l’idéologie du progrès, sans pour autant devenir platement réactionnaire. Au demeurant, ce qui résiste à la progression du monde moderne, ce n’est pas la réaction ou la régression mais bien la digression, la « sente forestière » dont parlait Heidegger. A la table rase de la modernité, l’homme de Tradition oppose le palimpseste ; au progrès, à la linéarité, il oppose la digression, - ce qui suppose d’abord un autre rapport au temps. Pour le Moderne la fin justifie les moyens, et « l’avenir reconnaîtra les siens ». Pour l’homme de Tradition, le temps rayonne, il émane de l’instant, qui est l’éternité même, les finalités appartiennent au mystère ou à l’indiscernable, la beauté du geste est salvatrice.

J’aime particulièrement cette tradition des écrivains fragmentaires ou digressifs, illustrée par Montaigne ou Pascal, Joseph Joubert, les fusées baudelairiennes, les promenades de Valery Larbaud, les « graviers des vies perdues » de Dominique de Roux, les « Baraliptons » de Philippe Barthelet. Ces écrivains hostiles aux voies ferrées, semblent n’aller nulle part, s’éloignent des voies communes pour mieux faire l’expérience de la proximité ardente. Il me vient à croire que les plus beaux livres sont constitués de paralipomènes ; ce qui importe dans un livre est une invitation vers « l’en-dehors ».

Pouvez-vous retracer les grandes étapes de votre parcours spirituel et littéraire ? Les grandes lectures qui vous ont marqué à jamais, les grandes rencontres ?

Le regard rétrospectif est souvent trompeur, les grandes étapes que nous croyons distinguer dans notre cheminement témoignent bien mieux de ce que nous sommes au moment où nous parlons que du chemin parcouru. Nous confondons, souvent de bonne foi, les auteurs qui nous ont véritablement influencés avec ceux qui nous apparurent comme des confirmations d’une pensée déjà éprouvée. De même que l’histoire est écrite par les vainqueurs, le moment présent détient le secret de ce que nous pensons de notre passé. Or, de mon propre passé, je ne trouve à dire que du bien, mais un bien indéfinissable, polyphonique, versicolore, chatoyant. Je ne puis m’empêcher de voir dans le passé personnel ou hérité un faisceau de circonstances heureuses, de coups de chance, de bonheurs inexplicables, de dons inespérés, quand bien même rien ne m’inclina jamais à me dissimuler à moi-même le caractère désastreux de la situation d’ensemble, dans une France triplement, ou quadruplement vaincue, dont l’hébétude s’est changée peu à peu en un conformisme assez hargneux, voire inquisitorial, au point de faire de tout auteur, une figure assez crédible d’accusé. Dans le domaine littéraire, de nos jours, le rôle de procureur ne le cède, et rarement encore, qu’à celui de l’avocat. Il me semble, au contraire, que les œuvres, par les joies qu’elles nous donnent, par l’énergie nerveuse qu’elles nous communiquent, par les sollicitations sensibles et intellectuelles qu’elle prodiguent, appartiennent aux bienfaits de l’existence, quand bien même elles contredisent à nos convictions ou à nos croyances.

Ma première grande lecture, fut celle, vers l’âge de dix ans, de Balzac. Expérience prodigieuse : l’impression que le Saint-Esprit lui-même était descendu sur terre pour connaître l’humanité ! Je vous livre mon sentiment d’alors dans toute sa naïveté… Il n’en demeure pas moins que ma lecture de René Guénon, de Raymond Abellio ou de Henry Corbin est issue, pour ainsi dire de ma lecture du Louis Lambert de Balzac. Loin de moi d’exclure l’hypothèse que ma curiosité pour la Chine et le Tibet, ma lecture des taoïstes et de Milarepa n’eût été influencée, depuis l’enfance, par les albums de Hergé. Mon père eut l’excellente idée de me faire lire Voltaire et Barbey d’Aurevilly, sans me dire exactement s’il fallait préférer l’un ou l’autre. J’eus ensuite la chance d’avoir pour professeur en classe en cinquième, Jacques Delort, auteur d’un beau livre sur la poésie et le sacré, qui nous fit découvrir, entre autres, Rimbaud, Mallarmé, Stefan George, Saint-John Perse, André Breton et René Daumal. J’étais armé. Mes promenades du côté du Quartier Latin et de Saint-Germain, du temps où les librairies et les salles de cinéma n’avaient pas encore cédé la place aux marchands de ticheurtes et de bouffe, me permirent de parfaire une culture improvisée, je ne dirais pas d’autodidacte, mais d’amateur ou de promeneur. Quelques expériences dionysiaques me portèrent à m’intéresser à Mircea Eliade, Julius Evola et Ernst Jünger. Enfin, je devins un lecteur éperdu des romantiques allemands et anglais dont les œuvres me semblaient non seulement une admirable révolte contre la platitude imposée, mais comme l’approche d’une connaissance de l’âme humaine et de l’âme du monde. Novalis, Jean-Paul Richter, Arnim, Brentano, Chamisso, Eichendorff, Hoffmann, Schlegel, ces noms évoquent une pensée déliée, heureuse, légère où la raison et les mystères s’épousent plus qu’il ne se heurtent, où l’on pouvait croire encore en une civilisation, c’est à dire en une civilité romane, placée sous le signe des Fidèles d’Amour. Si l’on connaît mieux un écrivain en lisant ses livres qu’en dînant avec lui, au contraire du préjugé journalistique et de la psychologie de bazar, deux rencontres demeurent marquantes pour moi, celle de Raymond Abellio, attentif et généreux, et celle de Henry Montaigu, chevalier de l’Idée Royale « quêteur de Graal et chercheur de noise ».

Dans ce monde allergique à la fidélité, quelles sont vos fidélités, vos citadelles pour citer Saint-Exupéry ?

Pour commencer, le beau livre de Saint-Exupéry, Citadelle, auquel vous faites allusion, ouvrage méconnu mais de grand souffle, - un souffle de soleil brûlant, et « politiquement incorrect » comme par inadvertance, sans poses ni grimaces. Remarquons, en passant, à quel point nos classiques sont ignorés. Qui sont les lecteurs de la Vie de Henry Brulard de Stendhal, ou de son Voyage en Italie ? La littérature européenne s’éloigne vertigineusement de nos mémoires. Voyez les commémorations de Corneille, plus que discrètes ! Or, les tragédies de Corneille sont un diapason de l’âme française. Péguy en parle admirablement. Qu’en est-il de la grandeur d’âme ?

Nos citadelles intérieures sont la condition de notre survie individuelle et collective. Elles appartiennent au temps, en tant que succession d’événements sacrés, non moins qu’à l’espace qualifié, et relèvent de ce que Henry Corbin nommait le monde imaginal, qui unit le sensible et l’intelligible. La plus haute de ces citadelles est sans doute l’œuvre de Sohravardî, qui sut unir en une seule force téméraire, l’herméneutique abrahamique, la fidélité zoroastrienne, la philosophie néoplatonicienne et les aperçus védantiques sur la « non-dualité ». Œuvre poétique, spéculative et visionnaire, œuvre héroïque de résistance aux « docteurs de la Loi », l’œuvre de Sohravardî nous montre qu’un philosophe, au vrai sens du terme est d’abord à lui-même son temps propre, l’inventeur d’une temporalité toujours nouvelle, qui n’appartient pas au passé, et moins encore à l’avenir, mais bien à la présence réelle des êtres et des choses. Nous comprenons alors que ce n’est point l’homme qui est dans l’histoire mais l’histoire qui est dans l’homme, de même que ce n’est point l’âme qui est dans le corps, comme un attribut ou une composante, mais le corps qui est dans l’âme, à fleur d’âme, comme on dit à fleur de peau.

Mais citadelles aussi, et par allusion au beau livre de Pierre Hadot, outre les œuvres déjà nommées, les Pensées de Marc Aurèle, les Grands Hymnes d’Hölderlin, - car sont également nécessaires la rectitude intérieure et la foudre d’Apollon, les pierres taillées de la citadelle et le vertige du ciel très-haut, l’impondérable nostalgie de la terre céleste, et même ce péril, « cet azur qui est du noir » dont parle Rimbaud… Les citadelles nous protègent autant qu’elles nous livrent à des forces qui nous dépassent. Elles sauvent autant qu’elles mettent en danger. Je songe à la forteresse d’Alamût, où se réfugièrent les ismaéliens, annonciateurs d’une « Grande Résurrection » paraclétique et dont l’Histoire ne garde qu’une légende noire.

Depuis trente ans, vous écrivez sans relâche, imperturbable. Pouvez-vous évoquer en quelques mots votre conception du travail de l’écrivain, par exemple en partant de deux citations de L’Ombre de Venise (« Les œuvres ne valent qu’opératoires, je veux dire en tant qu’instrument de connaissance. Toute poésie est gnose » et « faisons du mot saveur un mot-clef ») ?

Ces trente ans que vous évoquez me donnent un vague sentiment d’effroi. J’ai toujours l’impression d’écrire pour la première fois et dans la plus grande improvisation. L’art d’écrire m’évoque la navigation. Nous prenons le large sur une embarcation plus ou moins frêle, avec une vague idée de retour, et sommes ensuite livrés à toutes sortes de chances maritimes ou météorologiques auxquelles nous ne pouvons presque rien. La notion de « travail du texte » me semble incongrue : elle vaut pour ceux qui restent à quai et passent leur temps à ripoliner leur coque. Si les œuvres ne sont pas des instruments de connaissance, si elles ne nous portent pas vers des Hespérides inconnues, vers ces « Jardins de la mer » qu’évoquent les Alchimistes, si nous ne sommes pas tantôt encalminés tantôt jetés dans la bourrasque, à quoi bon ? La saveur est le savoir, le sel de Typhon. La saveur est exactement le « gai savoir » nietzschéen, la sapide sapience qui est le secret de tout art de l’interprétation. L’écrivain est aruspice, il s’inspire des configurations aériennes ; ses signes sont des vols d’oiseaux sur le ciel blanc. La fin de l’interprétation est de prendre les choses pour ce qu’elles sont, des Symboles, autrement dit de magnifiques évidences. Nous écrivons pour que les choses redeviennent ce qu’elles sont, dans toute leur plénitude. Nous témoignons d’une préférence pour ce qui est, nous ne voulons pas d’autre monde que celui-ci, qui est à la fois naturel et surnaturel, en gradations infinies, du plus épais au plus subtil, du plus tellurique au plus archangélique. Nous aimons cette joie qui nous est donnée et nous détestons ce qui voudrait nous en exproprier.

L’Ombre de Venise : quelle en est la genèse ? Et le principal angle d’attaque… Car il s’agit d’un livre de combat, n’est-ce pas ?

Toute œuvre est de combat ; c’est exactement ce qui distingue une œuvre d’un travail. La genèse de L’Ombre de Venise fut simplement le dessein de capter un moment de ce dialogue intérieur qui accompagne mes promenades. Je suis, en effet, comme Powys, un écrivain du grand air… Quant au combat, c’est un combat contre l’abrutissement, l’inertie, le ressentiment, un combat contre l’indifférence et l’oubli qui nous menacent à chaque instant. Un combat contre le travail et contre la distraction, un combat pour l’otium. Un combat pour la possibilité d’être dans un corps, une âme et un esprit, autrement dit un combat pour la multiplicité des états de la conscience et de l’être. Tout, dans le monde moderne, semble vouloir nous réduire individuellement et collectivement à un seul état de conscience plus ou moins harassé, hypnotique, triste et morose. Il s’ agit de s’éveiller, de reprendre possession des biens qui nous sont offerts, à commencer, par notre pouvoir d’énonciation de ce beau cosmos miroitant qui nous entoure. La morale procustéenne dispose de mille ruses pour nous affaiblir, j’écris pour en déjouer quelques unes. D’où l’importance de l’œuvre de Nietzsche, qui inspire ces déambulations vénitiennes, exhortations à « l’éternelle vivacité » que nous préférons à la « vie éternelle ».

Vous vous dites anarchiste, comme beaucoup d’hommes d’ordre déçus par la caricature d’ordre à nous imposée. Ne seriez-vous pas, surtout, l’un de ces Impériaux, attaché à une antique légitimité ?

Anarchiste je ne peux l’être que relativement à l’ordre bourgeois, aux simulacres ou aux antiphrases des « valeurs » pétainistes ou « démocratiques », mais nullement en me rapportant à l’étymologie du mot qui veut dire « sans principes ». Car ce sont précisément les Principes qui s’opposent aux valeurs, qui résistent à leur despotisme ! Les « valeurs » sont sociales, grégaires, moralisatrices alors que le Principes sont métaphysiques. Les « valeurs » sont réactives, les Principes sont fondateurs. Rien, désormais, n’est plus « anarchiste », au sens étymologique, qu’un bourgeois. « Ni Dieu, ni Maître », ce pourrait être le slogan du Monsieur Homais nouvelle formule. Ma vie est pleine de dieux et de maîtres, de dieux qui fondent ma liberté, et de maîtres qui me font disciple, et non esclave. C’est la gratitude qui invente en nous les dieux et les maîtres : nous voulons remercier ce beau soleil, nous le nommons : il vit en nous. Tout ceux qui nous ont appris quelque chose sont nos maîtres. Le Prophète Mahomet, parfois bien inspiré, ne dit rien d’autre : « Celui qui t’apprend un mot est ton maître pour la vie ». Quant à la légitimité, elle est ce qui vient de la nuit des temps, et elle se reconnaît par contraste. La laideur du pouvoir de l’argent et de la technique suffit à démontrer leur illégitimité à régner sur nous.

Vous évoquez à chaque page le réenchantement du monde, et même une ferveur païenne. Qu’entendez-vous par ce paganisme… aux accents souvent taoïstes ?

Il y eut, aux dernières décennies du siècle précédent, un fort courant « philosophique », prônant le « désenchantement du monde ». Ces philosophes associaient l’enchantement à la barbarie, l’un d’eux n’hésitant pas à écrire, je cite : « Critiquer la technique au nom de la poésie de la nature est une barbarie » ! On voit bien ce qu’un philosophe héritier des Lumières peut trouver à redire aux enchantements. Mais ces ensorcellements obscurs, cette défaite de la Raison, cette capitulation de l’entendement devant des puissances ténébreuses me semblent bien plus, désormais, le fait de la Technique que d’une « poésie de la nature ». Autrement dit : la conscience humaine, avec ses vertus classiques, ou pour ainsi dire « humanistes », est aujourd’hui bien plus directement menacée par l’hubris technologique, avec ses folies génétiques et ses réalités virtuelles, que par les héritiers de Jacob Böhme ou de Novalis.

L’idée que l’enchantement et l’entendement humain soient exclusifs l’un de l’autre est des plus étranges. Ces dieux et ces mythologies chasseresses dans les jardins royaux, les Contes de Perrault, et, plus proche de nous Jean Cocteau, dans ses œuvres littéraires et cinématographiques, témoignent de l’alliance heureuse entre l’esprit décanté, usant des pouvoirs de la raison et l’enchantement immémorial. Toute pensée naît, pour reprendre l’expression de René Char, d’un « retour amont ». Aux antipodes des philosophes du désenchantement, nous trouvons donc les taoïstes, épris de ces « randonnées célestes » propices aux belles lucidités : « Après la perte du Tao, écrit Lao-Tzeu, vint la vertu. Après la perte de la vertu, vinrent les bons sentiments. Après la perte des bons sentiments vint la justice. Après la perte de la justice restèrent les rites ». Ainsi nous est donné à comprendre, pour nous en garder, le triomphe des écorces mortes : le fondamentalisme moderne et la modernité fondamentaliste qui se partagent le monde.

L’enchantement, loin d’être le signe d’une dépossession ou d’une régression est le signe d’une recouvrance. C’est au moment où nous nous approchons du sens que le monde s’irise et s’enchante. Nous désirons un monde clair, et le mot lui-même renvoie d’abord au son, avant de dire la lumière ou la raison. C’est d’un chant que naît la clarté, comme le disent les poèmes d’Hölderlin. Un monde désenchanté est un monde obscurantiste, « qui ne rime plus à rien », un monde sans voix, ou dont les voix sont couvertes par « le vacarme silencieux comme la mort ».

Avec L’Etincelle d’Or, vous livrez un traité d’herméneutique. Qu’entendez-vous par ce terme et en quoi êtes vous adepte d’Hermès ?

L’herméneutique est l’art de l’interprétation. Premier et ultime recours contre le fondamentalisme, contre les citernes croupissantes de l’exotérisme dominateur l’herméneutique n’est autre que la source vive, le tradere de la tradition, l’attention aiguisée par la véritable fidélité à la lettre. Toute herméneutique est une odyssée. Mais encore faut-il préciser que l’interprétation doit être sacrée et cosmique et non point psychologique, historique, ou sociale. En me référant à ma langue maternelle, je dirais que l’herméneutique est ce qu’on appelle, en allemand, Wesenschau, autrement dit la perception intuitive d’une essence. Elle illustre la devise de la philosophie grecque : sôzeïn ta phaïnomena, sauver les phénomènes. Il ne s’agit pas de nier les phénomènes, de refuser les apparences, de porter atteinte à la légitimité de la lettre (et ainsi de faire triompher quelque abstraction) mais bien de les sauver de l’insignifiance et de l’oubli. L’herméneutique s’attache à ce qui se montre en se cachant, pour ainsi dire le Logos du phénomène, cet invisible présent dans le visible, qui est sa présence réelle, son « acte d’être »… Vaste sujet que nul ne traite mieux que Henry Corbin ! L’alchimie et la poésie dont il est question dans L’Etincelle d’Or (« l’étincelle d’or de la lumière nature ») sont des herméneutiques à la fois immanentes et transcendantes. Elles montrent que les disciples d’Hermès n’ont jamais cessé d’œuvrer en une filiation ininterrompue. Inextinguible est cette flamme claire qui veut transmuter le plomb de la réalité quotidienne, l’accorder au soleil et au bruissement des abeilles d’Aristée. La « science d’Hermès » est d’abord une « luminologie ». Les mots et les choses vivent de l’éclat qui les frappe, de l’intelligence qui les illustre. Le disciple d’Hermès consent à l’épiphanie du mot.

Quel serait le conseil que vous donneriez à un jeune lettré ?

Aucun, de crainte d’être de mauvais conseil. Sinon, peut-être, de sauvegarder en lui, contre les ricaneurs, le sens de la tragédie et de la joie.

Paru dans La Presse littéraire, mars 2007.

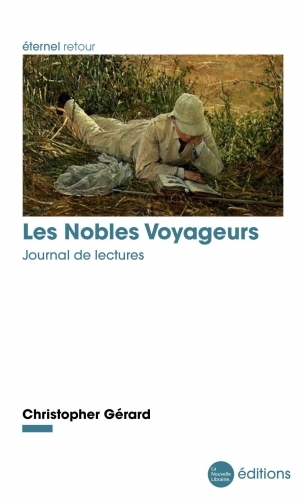

Sur cet écrivain, lire mon Journal de lectures

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature, tradition, philosophie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10 décembre 2008

Rencontre avec Bruno de Cessole

Concernant cet écrivain, voir mon Journal de lecture,

Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Comme certains personnages de votre roman, L’Heure de fermeture dans les jardins d’Occident, à savoir « un agent secret de la civilisation » ?

Il m’est difficile de me définir moi-même, et sans doute l’écriture est-elle pour moi le moyen de me connaître mieux, encore que je ne sois pas très porté sur l’introspection. Pour faire bref, disons que j’ai vécu longtemps pour, par, et dans les livres. De façon presque borgésienne le monde m’apparaissait comme une vaste bibliothèque universelle et je souscrivais volontiers à l’assertion de Mallarmé, à savoir que le but de l’existence est d’aboutir à un beau livre. Je suis un peu revenu de ce fanatisme de jeunesse, et j’ai même cherché à contrebalancer cette influence en épousant le réel dans ce qu’il a de plus prosaïque et de plus brutal, mais la littérature me semble toujours, non seulement « un souverain remède contre les dégoûts de la vie », mais un viatique pour temps de détresse, et, plus encore, un mode de vie, une manière unique de dédoubler son existence, de connaître par procuration toutes les vies que j’aurais aimé mener et que, par la force des choses, je ne connaîtrai jamais. Aujourd’hui, c’est sans contradictions que je vis ma double identité d’homme de culture et d’homme de la nature - à travers le recours aux forêts, cher à Jünger. Agent secret de la civilisation ? L’expression, que le grand critique italien Mario Praz s’appliquait à lui-même - et qualité dont relève à mes yeux un Cyril Connolly, un George Steiner, un Claudio Magris ou un Pietro Citati, me plaît, bien qu’il me paraisse présomptueux de me l’approprier. Dans la modeste mesure de mes moyens, je me suis efforcé – en tant que journaliste culturel, critique littéraire, et comme écrivain, notamment dans ce livre, d’être un passeur, de faire aimer et de transmettre des œuvres, des traditions, une certaine idée du goût et de la beauté, dont je constate, navré, qu’elles disparaissent peu à peu sous la lame de fond du « tout marchandise », de l’indifférencié, et du déferlement des modernes Barbares.

Quels ont été vos maîtres en littérature, ceux du passé et ceux que vous avez eu la chance de côtoyer ?

Plutôt que de maîtres, je parlerai de créanciers, dont je me sens à jamais débiteur. Parmi les écrivains du passé ( expression que je récuse car un grand écrivain est toujours un contemporain ) je suis redevable envers une famille littéraire qui va de Chateaubriand à Montherlant en passant par Stendhal, Baudelaire et Barrès ; mais, par certains aspects, je fais aussi allégeance à Flaubert ( pour son éthique littéraire) et à sa postérité, sans même parler des écrivains étrangers, comme Knut Hamsun, Jorge Luis Borgès ou Evelyn Waugh, ce qui m’entraînerait dans des développements trop longs. Parmi ceux que j’ai eu le privilège de connaître, je citerai au premier chef, Ernst Jünger, Vidia Naipaul, Lawrence Durrell, Mario Vargas Llosa, Gregor von Rezzori, Ismaïl Kadaré, et, chez les Français, Jacques Laurent, Michel Déon, Bernard Frank, Jean d’Ormesson, et Guy Dupré…

Votre roman, dont les personnages paraissent si proches de Sénèque et de Lucrèce, semble témoigner d’une intense nostalgie de l’Antiquité. Quelle en est la source ?

L’Antiquité est une vieille passion, depuis les bancs du lycée et de l’université, passion entretenue et développée par la lecture de Nietzsche, Heidegger, et Steiner. Les présocratiques, les Cyniques, les Stoïciens, ont nourri ma pensée, de même que Eschyle et Sophocle, Aristophane, Virgile, Lucrèce, Horace, Tacite et Sénèque, ont formé ma sensibilité. Les derniers jardins de l’Occident, peut-être bientôt en déshérence, ce sont les sources pérennes d’Athènes et Rome qui les irriguent, même si, en héritiers ingrats, nous avons oublié que les Grecs et les Romains nous ont, les premiers, appris à vivre, aimer, et mourir. C’est donc sous les espèces de la nostalgie que se tisse notre rapport à cette Atlantide sombrée qu’est l’Antiquité.

Ce roman, qui comme l’a bien vu Guy Dupré est un conte philosophique, met en scène une sorte de Diogène parisien, le fascinant Frédéric Stauff. Comment ne pas s’interroger sur ce patronyme qui évoque Faust et les Stauffen (FrédéricII !!!)… ou même le comte von Stauffenberg. Qui est donc ce mixte de Cioran et de… De qui au fait?

Anti Socrate, apologiste de Calliclès, et héritier lointain de Diogène le Chien, Frédéric Stauff, philosophe non salarié, est un être de fiction, dont le nom est, on l’aura deviné, l’anagramme de Faust. Mais ce Faust inversé, dont la volonté de puissance est tournée contre lui-même, emprunte un certain nombre de traits, de formules et d’idées, à quelques personnages bien réels : l’irascible Docteur Johnson, Nietzsche, Schopenhauer, et, bien sûr, E.M Cioran, qui, comme lui, hantait les jardins du Luxembourg et ses parages, déplorait l’inconvénient d’être né, campait sur les cimes du désespoir, et déclinait les syllogismes de l'amertume. On pourrait aussi relever chez lui des ressemblances avec des héros de fiction comme le Neveu de Rameau ou le M Lepage du Confort intellectuel de Marcel Aymé. En revanche, mon personnage qui prône l’abstention, le refus de l’agir, et tient l’Histoire pour un catalogue de calamités, ne doit rien à Fréderic de Hohenstaufen – si fascinant soit-il, ni, moins encore, à Claus von Stauffenberg, si admirable soit-il …

Tout le roman (le conte) baigne dans une atmosphère à la fois crépusculaire et allègre. Pourrais-je vous qualifier d’auteur tragique ? De contemplateur ironique de notre présente (et provisoire ?) déréliction ?

De fait, j’ai tenté, dans ce livre, d’ exprimer ce qu’est la « joie tragique », autrement dit l’exultation violente que l’on peut éprouver à se sentir vivre , ici et maintenant, en pleine harmonie avec un univers sans arrière-monde, affranchi de l'espoir, comme de la crainte, face à l’échéance finale au terme de laquelle nous retournerons en poussière. Ce que Frédéric Stauff résume en ces termes : « Que ma destinée fût éphémère, que ce corps, fidèle serviteur de mes désirs, dût retourner au néant dont il était sorti, ne m’était pas source de chagrin ou de ressentiment, mais, à rebours, motif à célébrer dans cette vie fugace et traversée, le principe adorable de la puissance, de la gloire, et de l’éternité ». De là, l’allégresse qui traverse le livre et dissipe l’atmosphère crépusculaire ( le pressentiment de la fin d’une civilisation, dont la fermeture des jardins d’occident est la métaphore) que vous évoquez. Avec l’allégresse, l’ironie, vous avez raison de le souligner, est, en effet, l’autre composante majeure du roman qui n’est pas, comme certains ont voulu le voir, une charge contre notre époque, mais un exercice d’admiration, de gratitude, envers les grands intercesseurs, philosophes et écrivains, paysages spirituels, qui, à travers l’épaisseur du temps, nous ont aidé et nous aident toujours à vivre, ou à survivre.

Propos recueillis par Christopher Gérard pour le Magazine des Livres

Paris, octobre 2008.

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, bruno de cessole, philosophie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |