13 juin 2020

Exit Jean Raspail

Nous étions nombreux à faire semblant de le croire immortel, un peu comme Ernst Jünger. Las ! Jean Raspail vient de « rendre son âme à Dieu », pour user d’une expression qu’il aurait aimée.

De la débâcle de 1940 à la crise sanitaire de 2020, quel parcours, du Paris d’avant-guerre à la Patagonie, du Japon à la Sérénissime !

Explorateur à l’ancienne, amoureux des peuples menacés, écrivain, défenseur du Trône et de l’Autel, ce parfait gentilhomme aura vécu dans un état de liberté que de moins en moins de nos contemporains peuvent imaginer – un homme de l’ancien temps.

Jeune auteur, j’ai pu apprécier sa gentillesse et son attention pour ses cadets – bien des lettres fraternelles en témoignent.

Lors de quelques trop rares rencontres, j’ai pu apprécier cet homme en apparence distant, profondément humain, sans fausse note.

Un seigneur nous quitte, saluons-le.

Sit tibi terra levis !

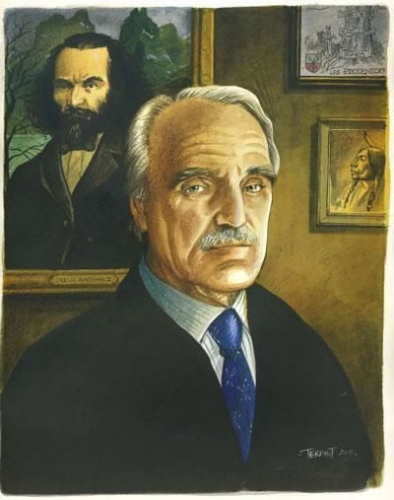

Vu par le cher Jacques Terpant

*

**

Rencontre

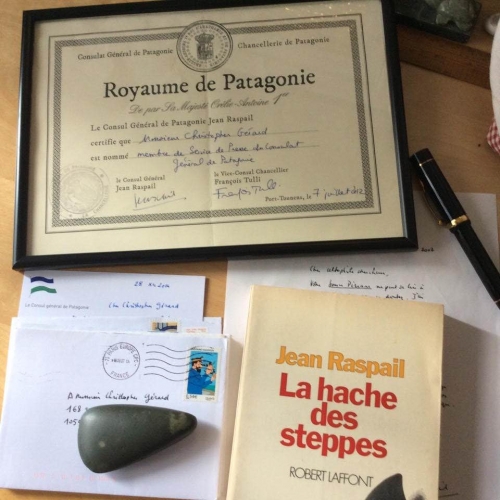

Rue Gounod, printemps MMXI

Un appartement austère du XVIIème arrondissement, qui pourrait être celui d’un officier de marine. Ordre et silence. Le maître de maison, droit comme un i, m’ouvre la porte. Impression de jeunesse d’âme, de souplesse physique. L’oeil pétillant. J’avais croisé Jean Raspail à plusieurs reprises et, sans doute à cause de sa haute taille de connétable wisigothique ou d’un reste de timidité, l’avait trouvé, comment dire, un peu … hautain. De loin. D’homme à homme, charmant ! Le terme est mal choisi : d’une courtoisie seigneuriale et, me semble-t-il, presque paternel à mon égard. Mais bon, ne suis-je pas, comme mes très-chers Vladimir Volkoff et Michel Déon, sujet patagon, naturalisé dans les règles, bientôt (en juillet MMXII) « membre du service de presse du Consulat général » ? Et l’un de ses confrères des marches septentrionales ? Après tout, j’ai montré patte blanche !

Le bureau du maître, avec sa vue sur des toits silencieux. Sa casquette de capitaine de frégate (« je suis écrivain de marine », précise-t-il non sans coquetterie), le fume-cigarette, des livres (dont nous reparlerons), des cartes (nous sommes chez un explorateur), le règlement d’une réserve de Peaux-Rouges. Et, last but not least, le flacon de whisky, un pur malt jeune, non tourbé. Deux glaçons, merci. Je taste et j’écoute, aux anges.

« Je suis aussi coupable d’avoir corrigé ce devoir que vous de l’avoir écrit » lui lança son professeur de sixième. Il s’appelait Marcel Jouhandeau, et le petit ( ?) Raspail rongeait son frein sur les bancs de Saint-Jean de Passy, comme Roger Nimier. « Fait-on encore des rédactions aujourd’hui » s’inquiète l’ancien premier prix de français ? « Je suis de 25, j’ai eu une enfance d’avant-guerre », précise-t-il (inutilement). Après ces débuts que lui envierait tout impétrant en littérature, pas d’études supérieures (le discret dédain de Raspail pour les parchemins ne semble pas feint), mais une étonnante liberté, de vastes lectures très tôt (« j’ai beaucoup lu à partir de treize ou quatorze ans, quand on fixe ») dans la bibliothèque paternelle (« j’y piochais sans surveillance. Rien de licencieux, sinon L’Amant de Lady Chaterley, dont ma mère avait collé les pages un peu scabreuses – ce qui m’amusait beaucoup »), et l’ouverture d’esprit de ce père, haut fonctionnaire, qui, durant l’exode de 1940, laisse son fils partir seul à vélo sur les routes (« plus de place dans la voiture de fonction »). Cette pérégrination à deux roues joue un grand rôle dans la formation d’une sensibilité : à quinze ans, Jean Raspail observe, sans personne pour lui dicter que penser, à l’effondrement sans gloire de la IIIème République (« il y a eu de belles pages, mais occultées », me répond-il quand je lui rappelle que la campagne de France fit cent mille tués en moins d’un mois : plus qu’à Verdun, proportionnellement). Gardons à l’esprit ce voyage d’un adolescent pédalant non sans allégresse – liberté, liberté! - à travers un monde – celui des adultes - qui se disloque. Des images, des impressions, se retrouvent dans Le Camp des saints.

Une autre expérience déterminante : le scoutisme, clandestin sous l’Occupation, puis à uniforme découvert. Et la lecture des Signe de piste : Le Prince Eric, « grand roman pour la jeunesse ». Dahlens et Foncine, à qui Jean Raspail rend hommage en passant. C’est d’ailleurs en compagnie de camarades de ce réseau scout qu’il part pour l’Amérique à la fin des années 40. Au préalable, un premier roman, écrit grâce aux libéralités de son père, refusé partout « car il n’était pas bon ». Et, rapidement, les expéditions, le journalisme (« le Congo, en 60 », précise-t-il en tirant sur sa cigarette) comme reporter, notamment au Figaro. A l’écouter, je comprends que, chez Jean Raspail, la liberté n’est pas qu’un mot, mais un mode de vie, depuis toujours (« qu’est-ce qu’il y a derrière : telle est la question que je me pose devant l’horizon »). Le Pérou. Le Japon, pour lequel il éprouve une admiration certaine « malgré d’importants défauts », pendant un an, où il comprend que ce n’est pas en si peu de temps que lui, « pauvre petit couillon » (je cite), comprendra une civilisation aussi complexe. Que faire ? Mais un roman, pardi ! Jean Raspail, romancier tardif… mais écrivain précoce.

Ses lectures ? « Pas de maître, pas de guide. Pas de grande influence unique, mais des tas de rameaux », tranche-t-il. Puis, quand je lui suggère Montherlant : « il a compté, mais moins qu’Anouilh ». Anouilh, dont il dit dans Hurrah Zara ! : « nous nous serions fait tuer pour lui ». « C’est tout à fait vrai », confirme Raspail. Giono ? « Le Giono deuxième manière ». Morand ? « De petites merveilles ». Nous communions au souvenir de la sublime Milady. Deuxième verre de whisky ; énième cigarette, fichée dans son embout. Et les Anglo-Saxons ? Shakespeare ! Melville ! Et Jünger ? Imperceptible recul, à mon vif étonnement. « Plutôt Ernst von Salomon. J’ai dû lire les Réprouvés quinze fois ». Von Salomon, ancêtre des Pikkendorff ? Larbaud aussi, et Thomas Mann, et des Hongrois au nom imprononçable. Jean Raspail se déploie et me guide dans sa bibliothèque (« j’en avais beaucoup plus »). Mince ! On se croirait chez moi… Ah Mohrt ! La Prison maritime ! Et Fajardie (« un anar, mais de la famille »). Perret, bien entendu, lui à qui un clin d’œil est adressé dans Le Camp des saints.

Parlons-en, de ce livre. L’écrivain me confirme un étonnant aveu : «à la fin du roman, je n’avais pas la même gueule qu’en ayant commencé ». Il précise que, l’introspection n’étant pas son fort, il ne pense pas ses romans et ne cache pas sa surprise quand un lecteur lui fait un cours sur telle ou telle page. Il refuse de « parler faux » et préfère dire qu’il ne pense pas. Point à la ligne. Pour ce livre qui nous occupe, le souvenir de la débâcle, vue d’une bicyclette, et celui de mai 68 (« un torrent d’inepties ») ont joué leur rôle, car le vrai thème, que n’ont peut-être pas perçu ceux qui le taxent d’extrémiste, voire de raciste, c’est bien sûr la décadence. Cette dégringolade sans fin, que Raspail date de 14-18 au moins : « l’esprit se pourrit et le cœur se dévoie ». Ce mot – décadence – prononcé, qu’ajouter ? Nous vidons notre verre en tenant divers propos, disons étrangers à l’étouffant mainstream. Même la mort (et non le martyre) des moines de Tibérine, qui l’a ému aux larmes, suscite des réflexions lucides sur notre affaissement. La source ? J’ai bien mon idée, qu’il n’est nul besoin de lui souffler. Il me suffit de citer le cardinal Daniélou : « L’Evangile, hors de l’Eglise, est un poison » et de lui rappeler, non sans un soupçon de malice, qu’un des personnages du roman se définit de la sorte : « Je ne suis pas chrétien, je suis catholique. Je tiens à cette nuance essentielle ». L’auteur aussi, résolument.

Il est temps de prendre congé et, avant de partir, je le remercie d’avoir fait d’un consul belge le premier rebelle du roman, le premier à résister au gigantesque ouragan. Jean Raspail me raccompagne jusque dans la rue, avec une gentillesse sans rien de mièvre. Portez-vous bien, capitaine !

Voir, sur Jean Raspail :

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : littérature, jean raspail, patagonie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

20 mai 2020

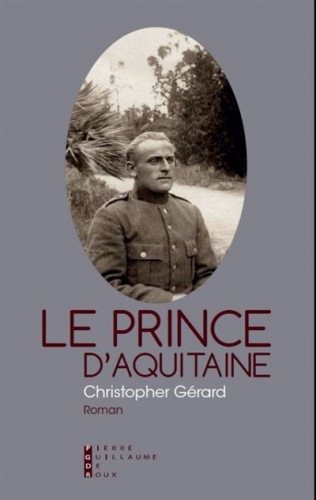

Le Prince d'Aquitaine - vu par les confrères.

Un très grand livre.

Jacques De Decker, de l'Académie royale

*

Si Le Prince d’Aquitaine relève de l’exorcisme, et même d’une certaine revanche posthume, c’est par le brassage de la vie et par l’exceptionnel relief de ses observations, traduites par une écriture claire et cinglante, bien accordée au défi de l’ «Inconsolé», que ce livre nous atteint et nous touche.

Jean-Louis Kuffer

*

C'est la pérennité de la nature humaine à travers les aléas de l'Histoire, ainsi qu'une manière de se fortifier contre les obstacles que nous aimons chez Christopher Gérard ; à quoi il convient, pour la bonne bouche, d'ajouter l'impertinence de son attachement aux racines gréco-romaines de l'Europe, et un goût fort peu démocratique des raffinements vestimentaires !

Michel Mourlet

*

Une grande pudeur doublée d'une lucidité désenchantée, le tout servi par un style d'une élégance rare.

Olivier Maulin

*

Ce texte qui a l'impassible et admirable vibrato du vécu (...). Livre concis, écrit à la cravache, terrifiant !

Christian Dedet

*

Une âme sensible, écorchée vive, mais simultanément courageuse, prête - pour reprendre la formule finale - à s'élancer hors de la tranchée.

Gabriel Matzneff

*

Une lecture éprouvante et plaisante (plaisante puisque éprouvante), comme le sont les lectures qui comptent, lecture où l’on pénètre dans les zones de l’existence que tout écrivain digne de ce nom se doit d’arpenter : la honte, le ressentiment, la rancœur, la violence, la solitude.

Patrice Jean

*

L'élégance de n'en pas trop dire, de savoir s'arrêter où il convient.

Arnaud Bordes

*

Une maïeutique princière d’Aquitaine, certes, mais aussi de Danemark, selon les voies sinueuses et droites de la géographie poétique, et les moyens impériaux de la puissante brevitas ; un récit d’initiations, une renaissance cathartique - donnée pour telle - dont la petite musique, douloureuse et gaie, emporte.

Rémi Soulié

*

Une valeur sûre de la rentrée. (...) Son style pénétrant, son érudition latine, ses vestes en tweed et ce détachement quasi-aristocratique font (de C.G.) un auteur précieux car inclassable".

Thomas Morales

*

Un livre nervalien où Drieu la Rochelle, celui du Feu-follet et de Récit secret, aurait trouvé sa part. Un grand livre.

François Bousquet

*

Avec Le Prince d'Aquitaine, référence obligée au poème de Nerval, il livre un étonnant portrait de son père - flambeur, flambant & flambé -, et explique, au gré de souvenirs d'enfance qui restituent à la perfection ce qu'il faut déjà appeler une "fin de siècle", sa propre "difficulté d'être". L'ensemble est beau et sobre. Christopher Gérard émeut par une sincérité contenue qui ne fait pas abstraction du style. On est dans La Lettre au père de Kafka, revue et corrigée par Drieu la Rochelle. Emotion garantie.

Stéphane Barsacq

*

Dans ce qui restera, comme une œuvre marquante, sa version de La Fêlure, Christopher Gérard — par son évocation d’un père essentiellement absent, occupé à la dilapidation des ressources et au saccage de la filiation — nous parle de tout autre chose : l’hébétude des fils que nous étions, devant la génération la plus narcissique du monde connu, sans vergogne et sans amour. Des brumes d’Ostende, où une grand-mère lui transmet, gamin naïf et affectueux, au soleil de Capri, dans des réceptions capiteuses dont le gamin narrateur s'émerveille en dépit des querelles qui éclatent au petit bonheur des égarements du père à la dérive, Dolce Vita — actrices, ambassadeurs, vieux dignitaires mussoliniens — jusqu’aux aux aubes glaciales de Bruxelles hivernale, où le père flambeur, débauché et sans scrupules, compromet sa famille, entouré des truands, mercenaires et demi-mondaines du Bruxelles de la grande époque, Christopher Gérard dessine en effet un destin et une révolte — (...) — nous étions réfugiés politiques au pays du dandysme et de la politesse du désespoir. Cracher, seulement cracher, mais mettre tout le Niagara dans cette salivation, disait notre cher Drieu à propos de Céline. C’était notre mission, Christopher Gérard la remplit ici avec éclat et mélancolie. Son règlement de comptes avec le père n’en est pas un, juste un compte-rendu d’amour absent. (...)

Non, Christopher Gérard a écrit un roman, un drame de mots construit sur la tension entre ses personnages, illuminé par les fulgurances d’un style limpide — la pureté de la langue de Christopher !… — dans lequel, quoiqu’ayant horreur des récits d’enfance, je me reconnais.

À lire sans délai.

Thierry Marignac

*

A travers les confidences d’un Européen à son père, la déchéance et la renaissance de notre civilisation nous apparaissent fugitivement, comme à la lumière d’un éclair. Car le récit tout entier est une figure de style : une synecdoque, du drame familial à la tragédie d’un peuple. Le descendant, s’exprimant à la première personne, parle pour les enfants du siècle, et l’écho de sa plainte aiguë et contenue tremble comme le manifeste implacable de l’Europe éternelle contre la modernité vaincue, un père failli et pourtant omniprésent.Les ressources du style romanesque offrent à cette poignante catilinaire un tour élégant et l’enrichissent de détails qui chacun invite à la rêverie ou à la réflexion. Le narrateur s’avère bien un émule du Desdichado de Gérard de Nerval, auquel fait référence le titre du roman. Sa traversée de l’Achéron vers la rive de Vénus et du Soleil invaincu, c’est le cheminement incertain d’Europe au-delà du siècle maudit, au-delà de ses mutilations et de ses intoxications. (...)

Le Prince d’Aquitaine plaira sans doute aux esthètes, et non moins aux hommes d’action. Puisse-t-il inspirer les lecteurs à être l’un et l’autre ! C’est le mérite que l’on peut attendre d’un roman qui célèbre une paix profonde, obtenue par un noble combat : inviter chaque Européen à affronter son destin, et renouer avec lui.

Thibaud Cassel

*

D’une part, instruire le procès d’une génération désenchantée, qui a manqué au devoir de transmettre à la suivante le sens d’une certaine dignité, du tragique et, plus fort encore, du bonheur à être au monde. D’autre part, poser un acte littéraire, en affirmant que la construction d’un individu reste possible quand bien même celui qui l’a lancé dans l’existence lui dénierait toute qualité.

Frédéric Saenen

*

**

Un fils s’adresse à l'ombre de son père et, ce faisant, dresse un portrait cruel d'une génération tout en évoquant avec une certaine nostalgie le monde d’avant – celui des années 50 à 70. En chemin, il retrace un triple parcours spirituel, esthétique et moral étalé sur un siècle et qui prend sa source à l’automne 1914, quand un obus allemand fracasse le destin de sa lignée.

Méditation sur la résilience et sur les blessures transgénérationnelles comme sur la faillite d’une époque, Le Prince d’Aquitaine est un roman à la veine blasonnée et secrète, qui témoigne d'un cheminement douloureux et stoïque pour... le meilleur du talent.

Réflexion sur le dandysme et sur la vision tragique de l’existence, où le lecteur croisera Drieu, Stendhal et Léautaud, Le Prince d'Aquitaine est aussi un roman initiatique, fruit de réminiscences et d’observations.

*

Incipit

"Toi et moi, nous sommes le fruit des épousailles du sable et de l’acier.

En septembre 1914, sous les remparts d’Anvers, une salve d’artillerie décida de notre destin à tous les deux, quand, pulvérisant la tranchée où il se terrait avec son peloton, elle fit de Fernand Elysée ***, mon grand-père, ton géniteur, le héros de la famille, le Grand Invalide.

Enterré vivant, le beau Fernand ne dut son salut qu’à la présence d’esprit d’un brancardier qui, au passage, aperçut un bras émergeant encore tiède des décombres.

Au milieu des explosions, sous la mitraille, ce brancardier prit le risque de dégager le corps écrasé de ton père, assurant ainsi à notre lignée un répit d’un siècle. Fernand se réveilla à Londres après des semaines de coma ; quant à ses camarades, oubliés, ils dorment encore dans l’argile, aux pieds de l’ancienne citadelle.

Finies les charges contre les Allemands : le jeune aspirant, si fringant dans sa vareuse, n’était plus qu’un infirme disloqué, cloué sur un lit du King Albert Hospital de Highgate, puis affaissé dans sa chaise roulante, comme sur cette photo prise à la Villa Léopold, au Cap-Ferrat en février 1917.

Un jeune guerrier foudroyé, à la bouche amère et aux traits creusés par l’épreuve. Couvert de médailles, et des plus prestigieuses, mais condamné dix ans durant à une totale immobilité, puis aux béquilles, à la pitié des femmes, aux morsures d’un dos fracassé. Un jour, Grand-Mère m’a dit qu’il était parvenu à connaître le nombre exact des fleurs du papier peint de la chambre où il se morfondait en pratiquant un peu de vannerie pour ne pas sombrer. J’imagine ton père gisant sur son lit, comptant les fleurs une par une, attendant des soins inutiles.

J’ai là sous les yeux l’album que lui offrit à Londres une amie anglaise, truffé de messages de compassion et d’espoir destinés au courageux aspirant de la salle III, tracés avec élégance à l’encre violette par ses infirmières – la princesse Henriette de Ligne ; Agnes Ryckers, de Boston ; bien d’autres dames du temps jadis, qui citaient Lamartine et Musset pour adoucir sa peine. De lire, ici et maintenant, ces noms de femmes qui, elles aussi, dorment de leur dernier sommeil, m’émeut davantage que ton trépas à toi. Absurde, n’est-ce pas, cette humidité qui me brouille le regard ?"

Une tragédie antique en trois générations

Découvrez et approuvez la page FB du roman :

https://www.facebook.com/search/top/?q=le%20prince%20d%27...

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, roman initiatique, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

15 février 2020

Entretien sur Le Prince d'Aquitaine

Trois questions à Christopher Gérard

Le Prince d’Aquitaine est votre douzième livre et votre cinquième roman. Comment qualifier ce livre et, tout d’abord, pourquoi ce titre d’inspiration nervalienne ?

Vous avez raison de souligner l’origine du titre, qui évoque de manière explicite, par le biais d’une citation des Chimères, l’un des plus mystérieux poèmes de Nerval, et l’un des plus sublimes sonnets de notre littérature – El Desdichado : « Je suis le Ténébreux, - le Veuf, -l’Inconsolé, Le Prince d’Aquitaine à la Tour abolie ; ».

Le Prince d’Aquitaine est en fait un chevalier de la suite de Richard-Cœur-de-Lion, dépossédé (tel est le sens de l’espagnol desdichado) de son trône, celui de Castille, par Jean-sans-Terre. Ce prince évincé se réfugie en Languedoc, si l’on en croit Walter Scott dans Ivanhoe, un roman de chevalerie qu’avait dévoré Gérard de Nerval. L’Aquitaine, ici, est une terre mythique, de même que le prince est légendaire. Le sonnet tout entier baigne dans une atmosphère mystique et hermétique qui a fasciné et continue de fasciner ses lecteurs. Le Prince d’Aquitaine incarne à mes yeux la solitude du chevalier médiéval, la lente remontée depuis le monde des Enfers d’un homme frappé par le cruel destin, mais qui survit à l’épreuve. Il faut aussi savoir que l’un des manuscrits du poème, celui qui appartint à Eluard, porte comme titre non pas El Desdichado, mais Le Destin.

Mon roman illustre le combat mené, entre misère et orgueil, entre la nuit la plus noire et le soleil le plus éclatant, par un jeune chevalier contre des destins contraires – j’insiste sur le caractère symbolique, et donc universel, du récit, qui ne se réduit pas à une banale autobiographie. D’où, je pense, son caractère anachronique au sens noble – à rebours du siècle. Le dernier mot du livre, katharsis, purification en grec ancien, rappelle qu’il s’agit d’une tragédie, qui, selon Aristote, se définit par la purification qu’elle impose au spectateur. Il s’agit bien d’un roman initiatique, doublé d’une description quasi clinique d’un phénomène de résilience - comment d’anciennes cicatrices se referment, comment une armure muée en prison tombe en pièces, désormais inutile.

Dans vos deux premiers romans, Le Songe d’Empédocle et Maugis (L’Age d’Homme), vos personnages sont en quête de sacré, à rebours d’une époque anémique. Dans Le Prince d’Aquitaine, le procédé semble différent, même si le lecteur n’en sort pas indemne. Qu’en est-il ?

Deux ou trois mots sur le roman proprement dit, pour éclairer le lecteur.

Le Prince d’Aquitaine est un itinéraire affectif, esthétique et philosophique, qui s’étend sur un siècle, des tranchées de l’automne 1914 à nos jours. C’est aussi le dialogue d’un fils avec l’ombre de son père, qui trace un portrait parfois cruel du monde « d’avant » – celui des années 50 à 80.

On y lit des réflexions sur le dandysme, sur la vision tragique de l’existence, sur les blessures trans-générationnelles – un obus allemand occasionnant ici des plaies qui durent cent ans. Drieu, Stendhal, Léautaud sont convoqués. C’est le fruit de dizaines d’années d’observations, d’expériences et de réflexions, dans un esprit antimoderne.

Comme dans mes précédents romans, le sujet central est bien ce combat millénaire que se livrent les forces du chaos, ici incarnées par un personnage littéralement possédé, le père du narrateur, et celles de la lumière, ou, pour citer Empédocle d’Agrigente, Arès aux noires prunelles, figure de la Haine et de la division, et Aphrodite aux mille parfums, figure de l’Amour et de la concorde. Mon narrateur, né dans une famille éclatée, dévastée par le nihilisme contemporain, étouffe et risque de perdre le combat qu’il mène, d’abord de manière inconsciente dans son enfance, contre ces forces infernales. Tout le récit narre comment ce fils du Soleil triomphe, malgré les blessures, et regagne son royaume, évitant ainsi d’être stérilisé et de rejoindre le vaste troupeau des âmes mortes.

On trouve, au fond, dans votre roman une opposition entre la mémoire, la tradition, le sacré et ce que leur impose « l’époque » par ses injonctions modernistes et son mépris affiché envers qui prétendrait devenir ce qu’il est. Ce qui est fascinant, c’est de suivre le narrateur tout au long d’un parcours où il s’efforce de se construire face à un père fantasque, insaisissable, et qui ne ménage pas les siens. Derrière cette figure paternelle, il y a une tension, une tragédie, n’est-ce pas ?

Exactement. Un fils s’adresse au fantôme paternel non pour régler des comptes, mais pour les apurer et pour se libérer d’une ombre maléfique, car possédée par l’autodestruction, ici symbolisée par l’alcool.

Il ne s’agissait pas de déballer je ne sais quels banals secrets de famille, besogne dépourvue d’intérêt comme de tenue. Dans ce roman, qui est avant tout une construction littéraire, l’essentiel réside dans la colère froide du narrateur, dans la tension tragique vécue par une jeune âme qui tente de surnager face au courant qui l’emporte vers le gouffre. Pour reprendre la métaphore nervalienne, le « dépossédé » au sens de déshérité se lance à la reconquista de son royaume intérieur et devient ainsi ce qu’il est. Parfois, il faut le savoir, l’ennemi n’est pas au pied de nos murailles, mais dans la place, dans notre dos, voire en nous-mêmes !

Quand je parle d’héritage, je songe surtout à cet héritage immatériel que, pour la première fois dans l’histoire de notre civilisation, une génération d’ingrats refuse de transmettre par haine de soi. Et en même temps, le narrateur, de possédé au sens d’aliéné, devient « dépossédé » au sens de libéré. Cette tension dont vous parlez se résout par la joie tragique et grâce au triomphe de l’Amour.

Christopher Gérard

Propos recueillis par le confrère Bruno Favrit.

Août XVIII

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 janvier 2020

Loyalität zu Joseph Roth

Il y a quatre-vingt ans, mourait en exil à Paris, à l’Hôpital Necker, l’un des plus grands écrivains de l’ancienne Double Monarchie austro-hongroise, Joseph Roth (1894-1939). Issu d’une famille juive des confins galiciens de l’Empire, Roth se convertit au catholicisme et passa du socialisme utopique au monarchisme nostalgique. Il fut, avec ses superbes romans La Marche de Radetzky et La Crypte des Capucins, le mémorialiste d’un empire disparu et le théoricien d’un conservatisme éclairé, celui des Habsbourg. Deux excellentes raisons de le lire !

Écrivain et chroniqueur, notamment pour le Frankfurter Zeitung dont il fut le correspondant à Berlin dans les années 20, Roth voyait tout, surtout ce que les autres ignoraient : la sombre poésie de deux mégalopoles, Berlin et aussi sa chère Vienne), en pleine métamorphose et livrées à une guerre civile larvée (« Maintenant, on chante à gauche l’Internationale et, à droite, le Deutschland über Alles. Simultanément, alors qu’il serait plus raisonnable de chanter ces hymnes l’un après l’autre. »)

Lucide, Roth y décelait les symptômes d’une crise qui emporta ce qui, après le funeste Traité de Versailles, restait de la Vieille Europe : en 1933, n’écrivait-il pas à son ami Stefan Zweig : « C’est l’Enfer qui prend le pouvoir » ?

Le promeneur Roth décrivait sans illusions un monde qui basculait à l’aide d’images puissantes et originales, qui sont d’un poète menacé par des « orang-outang mécanisés », les mêmes qui brûlèrent ses livres et le chassèrent de sa patrie.

Pour saluer ce grand écrivain un moment oublié après la guerre, la vénérable revue Europe lui consacre une splendide livraison de près de deux cents pages tour à tour sensibles et pointues, et ce à l’occasion d’un double anniversaire, le cent vingt-cinquième de sa naissance en Galicie et le quatre-vingtième de son suicide au Pernod.

Comme l’écrit justement Claudio Magris, qui a tant fait pour le ressusciter, Joseph Roth incarna bien « l’aède du crépuscule de la vieille Europe et de l’identité individuelle », quels que fussent ses masques qu’il porta avec une sorte de dandysme narquois, celui du juif galicien converti au catholicisme autrichien ou celui du caporal qui se prétendit officier de l’Armée impériale et royale. Désespéré par la perte de sa patrie, réduit à une misère noire que son ami Zweig, entre autres bienfaiteurs, tenta d’atténuer, Roth finit ses jours dans deux endroit mythiques de la Rive gauche, tous deux situés en face l’un de l’autre à l’ombre du Sénat, l’Hôtel Foyot, où logèrent Joseph II et Rilke, détruit en 1938 au moment de l’Anschluss, et le Café Tournon, demeuré intact, où je me rends en pèlerinage à chacun de mes passages parisiens, seul ou en compagnie de l’un ou l’autre confrère. J’aime à y rêver à ces émigrés monarchistes devant un verre de bourgogne.

Oui, un bien beau numéro d’Europe, revue qui publia déjà Roth de son vivant et que se procureront tous ses amis.

Christopher Gérard

Europe 1087-1088, hiver 2019, Joseph Roth, 366 pages, 20€

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05 janvier 2020

Avec Christian Dedet

Né en 1936 dans une vieille famille languedocienne, l’Occitan Christian Dedet, qui fut longtemps médecin, publie maintenant depuis soixante ans, depuis son premier roman, Le Plus grand des taureaux, paru au Seuil en 1960. Jeune étudiant en médecine, pris d’un pressentiment, il rendit visite à Céline quelques jours à peine avant sa mort, comme il le rappelle dans son Journal (deux passionnants volumes parus aux éditions de Paris, Sacrée jeunesse et L’Abondance et le rêve). Il fréquenta alors Montherlant, Delteil, Cailleux, Dominique de Roux, Huguenin, tant d’autres dont le généreux Vandromme. Il écrit dans Esprit comme dans La Table ronde ou dans Les Nouvelles littéraires.

Christian Dedet a aussi mené une carrière d’explorateur et de baroudeur, en Afrique – La Mémoire du fleuve, sans doute son plus grand succès de librairie, témoigne de son amour pour ce continent.

Aujourd’hui, il livre ses carnets de voyage en Guyane, qu’il a sillonnée à pied et en pirogue sur les traces du Docteur Bougrat, un confrère d’avant-guerre condamné au bagne à perpétuité pour un meurtre qui fut sans doute un accident thérapeutique. Bougrat s’était évadé de Cayenne pour refaire sa vie au Vénézuela, comme médecin des pauves – comme le bon docteur Destouches à Meudon.

Carnets de Guyane. En descendant le Maroni est le récit de cette enquête menée par le très stendhalien Christian Dedet. J’y ai retrouvé des rêveries d’adolescent, quand je me passionnais pour le destin tragique de Raymond Maufrais, ce jeune (et imprudent) aventurieux disparu dans l’enfer vert et que son père allait tenter, dix ans durant, de retrouver. En vain.

Avec Dedet, nous marchons dans l’étouffante jungle équatoriale, nous voguons sur les boues du Maroni, nous visitons les ruines pathétiques des cachots de l’ancien bagne, et notamment ce qui reste de la prison du capitaine Dreyfus, sur l’Îlôt du Diable. Nous faisons connaissance avec les derniers Indiens sauvages, menacés de dégénérescence dans une Guyane en proie aux chercheurs d’or venus du Brésil et du Surinam, avec des expatriés hauts en couleurs aussi.

Grâce à son immense culture, grâce à sa bienveillance qui est peut-être celle du praticien pour ses patients, grâce aussi à sa curiosité et à sa jeunesse d’esprit, Christian Dedet nous enchante, dilettante attentif et lucide – une splendide figure d’humaniste, que je suis fier de connaître.

Christopher Gérard

Christian Dedet, Carnets de Guyane. En descendant le Maroni, Transboréales, 330 pages, 12,90 €

Voir aussi

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |