25 janvier 2021

Avec Andreï Makine

Ecrivain sibérien de langue française, Andreï Makine (1957), l’auteur du merveilleux Testament français, m’avait aussi ébloui avec L’Archipel d’une autre vie, où il faisait la synthèse de thèmes et de rêveries qui affleuraient dans divers romans, comme ce leitmotiv de l’exil intérieur au cœur du Léviathan.

Je l’ai déjà dit, il y a chez Makine un côté anarque au sens que Jünger donnait à ce terme : l’homme qui, face au système qui le broie, demeure libre et souverain, monarque de soi-même - authentique rebelle.

Son style adamantin, tout en sobriété, sans une once de fausse monnaie, fait de lui l’un des oiseaux rares des lettres françaises.

Autobiographique, son dernier roman, L’Ami arménien, bouleverse par sa profonde humanité et par son caractère net de toute sensiblerie. Puissante, la nostalgie s’y exprime avec une pudique retenue.

L’Ami arménien narre l’amitié de deux adolescents dans la Sibérie centrale du début des années 70, quand l’URSS panse avec peine les plaies des terreurs staliniennes et des massacres hitlériens. La violence a endurci les peuples de l’empire ; la police règne encore en maître, pourchassant irréguliers et dissidents.

Makine est le plus costaud des deux, aguerri par ses séjours dans divers orphelinats où il a été élevé à la schlague. Dans un monde où la pitié peut se révéler fatale, il a gardé sa noblesse d’âme et c’est tout naturellement qu’il prend, à coups de ceinturon, la défense de Vardan, un jeune Arménien souffreteux en butte à la cruauté de ses condisciples. Naît alors entre l’orphelin et l’exilé l’une de ces amitiés qui marque une vie.

En effet, une minuscule communauté arménienne s’est établie dans cette ville perdue, antichambre du goulag. Makine décrit à merveille ce petit monde d’anciens déportés, les zeks, de relégués (inoubliable figure d’un professeur de mathématiques, mélancolique manchot et ex-héros de la Grande Guerre patriotique).

Vardan, qui, à quinze ans, possède déjà la sagesse innée d’un Grec ancien (il est d’ailleurs peut-être plus grec qu’arménien), invite son « garde du corps » dans sa famille. Et Makine d’évoquer par touches la douceur pour lui inconnue d’une mère avec son parfum de jacinthe, le café servi dans un mystérieux vase d’argent aux allures de graal, la troublante jeune sœur de son unique ami, le vieux Serven, un autre rescapé des combats.

Ces Arméniens ont quitté le lointain Caucase pour venir soutenir des membres de leur famille, arrêtés pour leurs positions indépendantistes et qui attendent leur procès. L’ombre du génocide de 1915 plane, avec ces clichés sépia de phratries exterminées, de même que celle des récentes razzias azerbaïdjanaises au Karabagh.

Les jeunes gens font ensemble l’apprentissage de l’amitié comme du tragique, entre autres par le biais de fouilles clandestines au pied d’un ancien monastère défiguré en prison.

Mené avec maestria, le roman se termine sur un ton antimoderne, un peu comme dans les dernières images du film de Jean Becker, Les Enfants du Marais, auquel ce livre me fait songer au moment d’achever la présente chronique.

Christopher Gérard

Andreï Makine, L'Ami arménien, Grasset, 19€

Voir aussi, sur Makine :

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

24 janvier 2021

Jean Parvulesco ou la conspiration permanente

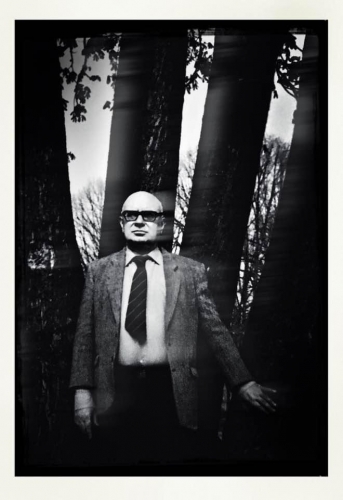

Jean Parvulesco, vu par le mythique Eric Steppenwolf

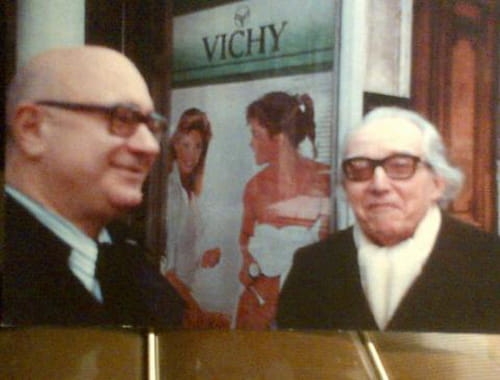

Jean Parvulesco et Ezra Pound

La récente publication d'un ouvrage pour le moins décevant autour de l'écrivain Jean Parvulesco est l'occasion de remettre en ligne quelques textes que j'ai naguère consacrés à cet ami disparu.

"Notre solitude est la solitude des ténèbres finales"

Nous retrouvant il y a peu dans son pigeonnier du XVIème, un spritz à la main, nous refaisons l'Empire, et le voici qui s'exclame : "je suis un conjuré depuis… 1945". Tout est dit de cet écrivain énigmatique (près de quarante volumes publiés, et toujours clandestin comme en 62) qui, livre après livre, creuse le même sillon pourpre, celui du gaullisme de la Forêt Noire, un gaullisme mâtiné de tantrisme et de géopolitique eurasienne. L'homme a connu Heidegger et Pound ; il a fréquenté l'amiral Dönitz (après le 8 mai 45, semble-t-il) et Maurice Ronet; il a été l'ami et le confident d'Abellio et du regretté Dominique de Roux. Godard l'a fait apparaître dans A bout de souffle sous les traits de Melville, Rohmer lui a donné un rôle dans L'arbre, le maire et la médiathèque.

Jean Parvulesco, sous les traits de Jean-Pierre Melville, dans A bout de souffle

De son perchoir, le Prêtre Jean reste en contact avec les activistes des profondeurs, de Moscou à Buenos Aires. Mieux, il suit à la trace les écrivains secrets d'aujourd'hui, la fine fleur de l'underground: Dupré, d'Urance, Mata, Bordes, Novac, Mourlet, Marmin et quelques autres rôdeurs.

Deux livres imposants marquent son retour sur la scène, un roman, Un Retour en Colchide, et un recueil d'essais, La Confirmation boréale. Deux aérolithes que nous devons au courage d'éditeurs qu'il convient de saluer. La démarche de Jean Parvulesco peut se définir comme suit : irrationalité dogmatique. Roman de cape et d'épée, journal intime, programme d'action révolutionnaire : le Prêtre Jean mêle le tout pour révéler ses intuitions et poursuive le combat contre "le gouffre noir de l'aliénation ". Comprenne qui devra.

(...)

Jean Parvulesco et son ami Raymond Abellio

Qui était donc Jean Parvulesco?

Eternel conjuré, Jean Parvulesco est surtout un infatigable travailleur : il signe aujourd'hui son dixième roman depuis 1978, parmi lesquels le mythique Les Mystères de la Villa Atlantis (L'Age d'Homme), qui, avec tous les autres, forme une somme où l'ésotérisme et l'érotisme se mêlent au Grand Jeu. Fidèle au mot de son ami de Roux, Parvulesco aura appliqué Nerval en politique …et vice versa. L'homme a survécu aux camps de travail staliniens, s'est évadé d'une geôle titiste, a traîné ses bottes dans les décombres de Vienne, avant de suivre les cours de Jean Wahl à la Sorbonne, d'approcher Heidegger, Evola et Pound.

Etrange et attachant personnage que cet écrivain mythiquement né à Lisieux en 1929, compatriote d'Eliade, ami d'Abellio (voir son essai Le Soleil rouge de Raymond Abellio, Ed. Trédaniel) comme de Dominique de Roux, lecteur de Bloy, Meyrink, Lovecraft. De Jean Parvulesco un expert en clandestinité tel que Guy Dupré a pu écrire qu’il témoignait de "l'entrée du tantrisme en littérature". Et en effet, chacun des romans de Jean Parvulesco peut aussi être lu comme un rituel de haute magie. C'est dire si l'œuvre reste dans l'ombre, d'autant que son auteur ne mâche pas ses mots sur notre présente déréliction. A ses vaticinations qui prédisent sans trembler un cataclysme purificateur Parvulesco ajoute des visions géopolitiques d'une troublante acuité. Avec une habileté démoniaque, l'écrivain passe d'un registre à l'autre, tantôt aux lisières du burlesque (camouflage?), tantôt prophétique - et toujours servi par une écriture hypnagogique.

.

..

Ses deux récents livres, publiés par Alexipharmaque, l'étonnante maison d'Arnaud Bordes, illustrent bien les obsessions de cet auteur qui incarne une tradition mystique et combattante. Le Sentier perdu nous fait rencontrer Ava Gardner et Dominique de Roux, tout en évoquant (invoquant?) Thérèse de Lisieux ou Leni Riefenstahl. Tout Parvulesco se retrouve dans ces couples improbables. Est-ce un journal, un essai sur le gaullisme révolutionnaire, un roman chiffré, un programme d'action métapolitique? Le sujet: la fin d'un monde en proie à la grande dissolution dans l'attente d'un embrasement cosmique. Une spirale prophétique, pour citer l'un de ses essais. Dans la Forêt de Fontainebleau se présente lui (faussement) comme un roman stratégico-métaphysique sur le rôle messianique de la France, clef de voûte du bloc continental, et du catholicisme comme unique voie de salut. J'ignore ce que pensent les évêques de ce catholicisme mâtiné de tantrisme et de tir au Beretta, mais après tout qu'importe. Enfin, Parvulesco actualise le mythe du Grand Monarque, en l'occurrence Louis XVI, miraculeusement sauvé du néant par une conspiration d'élus. Rites érotiques et meurtres rituels, cisterciens et barbouzes, Versailles et le Vaucluse: pas un temps mort dans ce roman sans pareil!

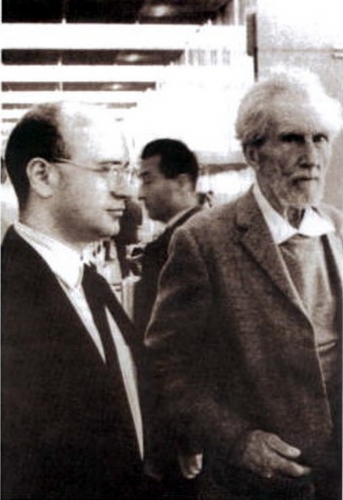

Avec Jean Parvulesco, à la librairie L'Age d'Homme, rue Férou

Entretien avec Jean Parvulesco

Christopher Gérard: En première ligne sur le front des Lettres depuis trente ans au moins, vous vous revendiquez d'une "nouvelle littérature grand-européenne fondée sur l'Etre". Comment définissez-vous ce combat d'hier et d'aujourd'hui?

Jean Parvulesco : Je pense que l'heure est vraiment venue pour reconnaître qu'en réalité toutes les littératures européennes ne constituent qu'une seule grande littérature, expression d'une même civilisation et d'un même destin, d'une même prédestination. Avec l'avènement et l'affirmation de l'oeuvre visionnaire de Martin Heidegger, la civilisation européenne s'est vue rappelée à l'ordre, sommée de se tourner à nouveau vers l'être, comme lors de ses origines antérieures, polaires et hyperboréennes. Origines premières que l'on a totalement oubliées dans les temps plus récents, avec les troubles profonds et les effondrements de l'actuelle dictature du non-être. Certes, à présent le grand renouveau ontologique et suprahistorique pressenti par les nôtres est encore à peine visible, maintenu encore dans l'ombre, mais déjà engagé irréversiblement à contre-courant par rapport à la situation du désastre actuel de la civilisation européenne sur le déclin, menacée à terme d'une extinction définitive. Aujourd'hui, en apparence tout au moins, le spectacle des actuelles littératures européennes est donc celui d'une insoutenable désolation, d'une soumission inconditionnelle aux abjectes exigences de notre déchéance acceptée comme telle. Mais, en réalité, sous les amoncellements écrasants des pesanteurs de l'état antérieur d'assujettissement au non-être, le feu du nouvel état, du nouveau renouvellement annoncé, brûle, dévastateur, qui très bientôt, va l'emporter. A condition que nous autres, de notre côté, nous soyons capables de faire le nécessaire, de forcer le destin. De faire ce qu'il nous incombe de prendre sur nous, révolutionnairement, pour que le grand renversement final puisse se produire dans les temps et dans toutes les conditions requises. Pour que la Novissima Aetas se laisse venir. Car tel s'avère être, en fin de compte, le mystère de la délivrance finale, que tout dépend de nous.

Cependant, la situation encore indécise des groupes, des communautés et des instances actives, des personnalités de pointe qui incarnent l'actuelle offensive du "grand renouveau" occultement déjà en cours, fait que ceux-ci doivent se maintenir, pour un certain temps, dans l'ombre, n'avancer que souterrainement. Mais cela va bientôt devoir changer. A mesure que nous allons pouvoir sortir de l'ombre, les autres vont devoir y entrer.

Comment vous situez-vous sur cette actuelle "ligne de front" ?

En premier lieu, ces derniers vingt ans, j'ai écrit une trentaine d'ouvrages de combat, dont dix grands romans d'avant-garde "engagés en première ligne". Des romans faisant partie, dans leur ensemble, d'un cycle arthurien de douze titres. A présent, il me reste deux romans à publier, soit Un Voyage en Colchide, dont je viens de terminer la rédaction finale, ainsi que le dernier ouvrage du cycle de douze, dont, pour le moment, je ne pense pas pouvoir révéler le titre. Bien sûr, j'ai eu, pendant tout ce temps, et j'ai encore en continuation d'autres activités, dont je ne pense pas non plus pouvoir parler ici. Question de cloisonnement: on me guette au tournant, sûr.

Quelles ont été les grandes lectures, celles qui ont le plus contribué à votre évolution créatrice ?

Je commencerai par le Gobineau des Pléiades. Ensuite, le groupement des occultistes anglo-saxons, Bram Stoker, Bulwer-Lytton, Arthur Machen, Algernon Blackwood, Dennis Wheatley, John Buchan, Talbot-Mundy. Et aussi Maurice Leblanc, Gustav Meyrink, Raoul de Warren, Henri Bosco, André Dhotel, Biély, Boulgakov. Ainsi que les plus grands, Ezra Pound, Joyce, Hamsun, Heidegger, Céline, Heimito von Doderer. Et René Daumal, Drieu la Rochelle, Raymond Abellio, Guy Dupré.

Je dois vous avouer que j'ai beaucoup et très vivement apprécié votre roman Maugis, sur lequel je me suis réservé le droit de faire un important article, livrer toutes les raisons, y inclus les plus cachées, de la fascination obstinée que ce roman n'a pas fini d'exercer sur moi.

Je citerai aussi les romans de David Mata, et surtout son Hermann que viennent de publier, à Pau, les éditions Alexipharmaque, dirigées par Arnaud Bordes. Enfin, il me semble que je dois parler des activités des éditions DVX qui, dans le Vaucluse, se sont destinées à faire paraître, sous la direction de Guillaume Borel, toute une série de mes écrits inédits. Le dernier publié, en octobre prochain, s'intitule Six sentiers secrets dans la nuit. Il s'agit de critiques littéraires d'actualité, représentatives du combat de salut qui est le nôtre. Six instances de haut passage.

Que pensez-vous de la prochaine rentrée littéraire ?

Une chose d'une inconcevable saleté, d'une nullité totale, d'un exhibitionnisme à la fois éhonté et sans doute inconscient. On est arrivé au dernier degré de l'imbécillité et de l'imposture avantageuse. Ce sont les derniers spasmes de l'assujettissement de l'être aux dominations du non-être. Le Figaro en date du 21 août 2007 consacre deux pages entières, dont une première en couleurs, à la "rentrée littéraire en vingt titres". On y lit: Olivier Adam, A l'abri de rien, "Olivier Adam se met dans le peau d'une femme à la dérive, qui abandonne son mari et ses deux enfants pour aide aux réfugiés clandestins". Et Mazarine Pingeot, "Une femme tente d'expliquer à son mari les raisons pour lesquelles elle a tué et congelé, à sa naissance, l'enfant qu'elle avait porté en secret". Et on annonce 727 romans de la même eau, qui seront publiés d'ici à la fin octobre. Il n'y a plus rien à faire, le dispositif en pleine expansion de l'aliénation anéantissante, de la prostitution suractivée de la conscience européenne que l'on nous impose, a atteint son but, ses buts. A telle enseigne que la rédaction du Figaro précise que "nous vous présentons ici vingt titres qui feront l'actualité, cela ne présage en rien de leur qualité littéraire".

Paris, août MMVII

.

..

IMPERIUM ULTIMUM

Quelques propos recueillis à l’équinoxe de printemps 1998

Mais qui êtes-vous donc ?

Jean Parvulesco : Qui suis-je ? Un combattant dépersonnalisé de l’actuelle montée révolutionnaire souterraine, montée impériale grand-continentale eurasiatique en marche vers l’installation politico-historique de notre futur Empire Eurasiatique de la Fin. Inconditionnellement engagé dans ce combat, depuis longtemps déjà, je ne me reconnais plus d’origines personnelles, ni d’autre avenir que celui de la poursuite, jusqu’au bout, de l’entreprise révolutionnaire finale qui est aujourd'hui la nôtre. Toutes mes activités créatives ou de subversion supérieure, toute ma conscience de moi-même et du monde, et jusqu’à mon existence même, dans son cours le plus immédiat, appartiennent donc au grand combat impérial souterrain actuellement en train de s’affirmer, et dans lequel je vois l’accomplissement d’une volonté providentielle finale, qui va vers l’avènement apocalyptique du Regnum Sanctum. (…)

J'ai choisi de me sacrifier sciemment pour la cause qui est la nôtre, de me dépouiller de toute prétention de vie personnelle avouable, de tout assujettissement de carrière ou de montée sociale, de tout céder, d’avance, aux impératifs visionnaires de notre combat : je n’existe plus, je ne suis plus que le “concept absolu” du grand combat révolutionnaire impérial en cours. Je crois qu’en ce qui me concerne, il s’agit peut-être d'un nouveau genre de militantisme, d'un "activisme transcendantal", qui correspond d’ailleurs au déjà fort exhaussement du niveau auquel se pose désormais le fait du combat politique lui-même, engagé à l’avant-garde d'une histoire arrivant à son terme, s’apprêtant à se dédoubler en son propre contraire lors de son passage à l’au-delà de l’histoire, à la "transhistoire" qui vient. Un "activisme transcendantal" à la disposition du nouvel Ordre combattant qui régira le monde à venir et son histoire ; une histoire, avec un mot de Heidegger, encore imprépensable. Raymond Abellio, dans Heureux les Pacifiques : "Nous n’allons qu’au peuple invisible, celui qui survivra et qui sera chargé de repeupler le monde. C’est à nous, à notre Ordre, qu’il incombera de découvrir, de retenir, de résumer l’acquis des derniers millénaires, dix mille ans peut-être, et de le passer à la nouvelle terre. Alors, pour ceux-là, je veux bien faire le militant, tu comprends. Je n’appelle plus ça de la politique". (…)

Vous conjuguez en vous de multiples et riches influences. Pouvez-vous nous avouer quelles furent pour vous les grandes lectures ? Les grands voyages ?

Mes lectures ? Je crois que, très tôt, j’avais tout lu. Sincèrement, je n’arrive pas à dégager une influence prépondérante, pour ma formation, dans l’auto-encerclement que je n'en finis plus d'édifier autour de moi, de mes lectures, même aujourd'hui. Mais faudrait-il, peut-être, que je fasse une exception pour l’œuvre de René Guénon ? C’est que je n’ai jamais rien appris, en fait, à travers mes lectures : je n’ai jamais lu que ce qui pouvait me conforter dans mes propres convictions, certitudes intérieures, illuminations, dans ce qui déjà était venu émerger du tréfonds de moi pour s’installer décisivement en ma conscience. Ainsi ai-je été puissamment soutenu dans mes certitudes visionnaires par Hölderlin, par Heidegger aussi, par quelques écrivains occultistes, comme Arthur Machen, Dennis Wheatley et Talbot Mundy, John Buchan ; par le Edgar Alan Poe des Aventures d'Arthur Gordon Pym. Et là, je tiens à citer aussi les écrits héroïques, exaltés, de Miguel Serrano. Tout ce que je sais, je l’ai donc appris, mystérieusement, par un incessant surgissement à vif qui, depuis la fin de mon enfance, s'était engagé à faire surface en moi ; déjà, peut-être, à partir de onze, douze ans ; où il m’en était venu comme un enseignement indéfiniment recommencé, renouvelé, continué, dont le murmure abyssal n’a pas fini de se produire en moi, jusqu’à présent. Un exemple : si, vers ma quinzième année, j’avais intensément pratiqué les romans de Mircea Eliade, c’est parce que l’idée m'était alors venue que je devais y trouver des passerelles, des points forts d'appui pour ma propre vision conductrice fondamentale, qui était, à ce moment-là - et qui l’est restée, aujourd'hui encore celle de l’amour considéré comme la suprême modalité de connaissance. Non, je le répète, je ne me reconnais aucune lecture dont je puisse dire qu’elle m’ait été décisive. Encore une fois, tout ce que j'ai jamais appris m’est venu de l’intérieur de moi-même, comme par un perpétuel enseignement secret. Ainsi même que le disait Augustin d’Hippone: Christus intus docet, "c’est de l’intérieur que le Christ enseigne". (…)

Quelles furent vos grandes expériences ?

J'ai connu la cellule blindée numéro 15 de la prison centrale de l'UDBA titiste, Dalmatinska Uliga, à Belgrade, le camp de concentration de Zrenianin, dans le Banat yougoslave, ainsi que le camp de travaux forcés de Litva-Banovic, en Bosnie, dans les mines de charbon. J'ai fait clandestinement toute l'Europe, de Belgrade à Lisbonne, et toute l'Afrique du Nord aussi. J’ai été assigné à la résidence à Melilla, au Maroc espagnol, et j'ai navigué clandestinement dans toute la Méditerranée occidentale, à bord de certains bâtiments espagnols, ou qui battaient le pavillon libérien. Il y a de cela une quarantaine d'années, en des temps de folie et d’aventures aussi exaltantes que dangereuses, dont je n’ai gardé qu’un souvenir comme étranger à moi-même, comme s’il s’agissait de la vie d'un autre. J’avais alors à maintes reprises frôlé de très près la mort, vraiment de très près, j’avais senti sur moi son souffle glacé. Mais tout s’est perdu dans l’obscurité, dans les brumes d'un passé désormais insaisissable, comme vidé de lui-même, inexistant. J'ai également participé aux grandes batailles politiques de l'OAS, comme secrétaire général du Gouvernement Provisoire de l’Algérie Française et du Sahara à Madrid, et plus tard aux côtés du Dr. Jean-Claude Perez. Ainsi ai-je eu à comprendre quelle est la facticité, l’inutilité profonde de l’action directe, qui ne retentit jamais à l’intérieur sur le coup même, qui se passe toujours comme si elle ne se passait pas, hors de soi-même, dans un espace et dans une temporalité particuliers, posés en dédoublement de soi-même, toujours dans l’horizon secret de la mort, toujours assujettie au seul présent, à l'instant même. L’action directe n’a de sens que par rapport au travail d'une certaine prise en main de soi-même, qui ne se fait que dans l’inconscient profond, et dont les effets ne sauraient paraître qu’ultérieurement, quand on se trouvera hors de danger, déjà sorti de la zone des périls immédiats, de l"attention suprême". Aussi l’action directe ne sied-elle qu’à la jeunesse, à la grande jeunesse. (…)

Vous avez connu un grand nombre d’esprits libres, dont Heidegger, Evola, Pound, Abellio, Eliade, de Roux, Melville, Godard, Rohmer, etc. Pouvez-vous nous parler d’eux ? Que peuvent-ils nous apporter?

Rien, rien, ils ne peuvent rien nous apporter de nouveau, de tourné vers le plus profond futur, au-delà de la frontière du troisième millénaire, du XXIème siècle, tous ces esprits libres, ou en libération, que j'ai été amené à fréquenter ces dernières années. Car, à part Heidegger et Abellio, et quel que puisse être, par ailleurs, l'éclat de leur incontestable génie, leur mission ne semble pas avoir été celle d’inaugurer l’ouverture abyssale vers le futur encore imprépensable de temps d’au-delà de l’histoire qui sont, désormais, les temps de notre prédestination propre, leur mission aura été, au contraire, celle d'établir comme un inventaire assomptionnel de la clôture du cycle, en saisir le tout dernier éclat avant l’extinction finale. Cela étant, à ce qu’il me semble, extraordinairement flagrant dans le cas d'Ezra Pound, dont la très grande poésie ne fait que reprendre, une dernière fois, l’acquis transcendantal de la civilisation de tout un cycle déjà révolu son "chant suprême". Voyez Cantos Pisanos. J'attends donc une autre race de créateurs, tournés vers l’au-delà impérial de l’histoire, vers l’avenir transcendantal que nous devons faire nôtre, révolutionnairement, dans les termes mêmes de notre propre prédestination impériale secrète. Une race visionnaire, une race de surhommes habités déjà par la lumière insoutenable du Regnum Sanctum.

Tout ceci dit, je pourrais bien sûr vous livrer aussi un certain nombre de souvenirs significatifs sur les rencontres, les amitiés que j'ai pu avoir à nouer au sein de ma génération. Mais, sincèrement, je n’en vois pas l’utilité dans le cadre du présent entretien. A quoi servirait-il que je vous dise que Raymond Abellio s’était rendu clandestinement à Palma de Majorque, en 1964, pour faire une série de conférences initiatiques aux cadres de terrain, aux tueurs politiques de l’OAS, ou qu’il avait pris contact, à Paris, avec les services spéciaux politiques de l’Ambassade de la Chine Rouge ? Que Julius Evola avait été mêlé de près à certaines activités extérieures secrètes de l'OAS, que Dominique de Roux avait tenté de mettre en place un grand Empire transatlantique comprenant le Portugal, le Brésil et l'Afrique portugaise ? Et qu’il en avait été empêché de mener à bout son grand projet visionnaire par les services spéciaux de Washington ? (…)

Vous vous êtes imposé comme l’un des maîtres du roman géopolitique. Que pouvez-vous nous dire sur votre conception d'un « grand gaullisme » ?

En fait, le roman occidental - le "grand roman" occidental - ne fait que représenter indéfiniment la dialectique de la « romance arthurienne » originelle, qui est celle du salut et de la délivrance du Regnum historique à l’aide d’une intervention suprahistorique occulte, avec le soutien donc d'une machination amoureuse supérieure, menée à son bout, finalement victorieuse. « L’amour l’emporte ». Tout roman occidental majeur traitera donc, d'une manière plus ou moins dissimulée, du salut et de la délivrance du Regnum, des opérations exigées par la libération finale de celui-ci. Opérations qui doivent nécessairement se passer dans l’espace visible de l’histoire, et relevant par conséquent de la géopolitique. Par la force même des choses, tout authentique roman occidental va donc devoir constituer le récit d'une instruction géopolitique de la réalité, instruction dissimulée derrière son propre conditionnement circonstanciel, derrière les développements mêmes de son propre récit porteur. Ainsi que vous l’avez fort bien saisi, mes romans n’en font pas exception : ils suivent, jusqu’au bout, la dialectique intérieure de la "romance arthurienne", l’instruction géopolitique occulte du concept périclité du Regnum et de sa recouvrance suprahistorique finale. Voir, à ce sujet, L'Etoile de l'Empire Invisible, Les mystères de la Villa "Atlantis", etc.

Quant à mon gaullisme, son secret tient, peut-on dire, dans une simple phrase de Bossuet: « Les desseins du prince ne sont bien connus que par leur exécution ». Ce fut en effet quand, dans les années soixante, je m'étais aperçu, sur la marche même des faits, de la mise en situation active du "grand dessein" secret du général de Gaulle, qui, en s’appuyant sur le pôle carolingien franco-allemand reconstitué par ses propres soins, avait entamé, déjà, le processus de l’intégration à terme de l’ensemble du Grand Continent Eurasiatique, intégration menée au titre d'un projet impérial ultime de dimensions transcendantales, que force m’avait-il été de finir par reconnaître le gaullisme pour ce qu’il était en dernière analyse, à savoir une conspiration impériale suprahistorique en marche, et utilisant, pour ce faire, la France comme un outil prédestiné d’action, de présence et d'établissement. Une conspiration impériale grand-continentale eurasiatique suivant, dans ses grandes lignes, le projet originel du Kontinentalblock de Karl Haushofer. Ce à partir de quoi je ne pouvais que m’y rallier en force, et d’en suivre le mouvement de plus près, d’y intervenir pour le soutenir, pour en accélérer et exacerber les thèses engagées en action, pour lui fournir les armes nouvelles de ses développements à venir. Je m’y reconnaissais entièrement, il ne me restait plus qu’à le suivre entièrement. En même temps, je ne voulais admettre aucune contradiction de fait entre mon nouvel engagement à l'égard du gaullisme et mes combats antérieurs à la pointe la plus activiste de l’OAS. Car, dans l'OAS, je n’avais pas un seul instant vu un mouvement politique, une organisation disposant d'un sens politique propre, mais seulement une sorte d'école de cadres politico-révolutionnaires supérieurs, se forgeant au feu de l’action, sur le terrain, en vue d'une utilisation politique ultérieure, celle-ci réellement révolutionnaire, avec des justifications réellement historiques, visant au changement de l’histoire, à sa transfiguration finale. (…)

Paris, équinoxe de printemps 1998.

Voir aussi, sur Jean Parvulesco

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : littérature, parvulesco | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

24 décembre 2020

Entretien sur Maugis I

Maugis a paru une première fois en 2005. Cette réédition a-t-elle été pour vous l’occasion de modifier le fond ou la forme de votre roman ?

Après quatorze ans d’errance, Maugis méritait la lecture impitoyable de l’écrivain blanchi sous le harnais – votre serviteur. A mes débuts, comme nombre de confrères, obnubilé par le désir de « tout » dire (et parfois, horresco referens, d’expliquer), j’oubliais de penser à mon lecteur, à la respiration du récit, à tout ce qui peut bloquer une lecture, comme les démonstrations professorales, l’érudition surnuméraire. C’est dans cet esprit que j’ai relu mon roman, le rasoir d’Ockham à la main : sans pitié mais avec jubilation. Dix mille mots sont tombés, victimes d’une rage purificatrice qui a suscité en moi un intense soulagement.

Quant au fond, je n’y ai rien changé ; je me suis contenté de débroussailler cette forêt pour mieux faire respirer ses grands chênes.

Première édition, épuisée.

Comme dans Le Songe d’Empédocle, votre premier roman, ou, dans Le Prince d’Aquitaine, le cinquième, Maugis, le roman comme le personnage, est traversé par une instabilité fondamentale, qui se caractérise par une quête dans le temps et une fuite dans l’espace. Pourquoi aucun de vos personnages ne semble installé confortablement dans son époque ?

« Quête dans le temps et fuite dans l’espace », comme c’est bien vu ! Mon cher, vous êtes un lecteur lucide au regard d’aigle.

Si je ne suis aucun de mes personnages, tous viennent de moi, comme la foudre de Zeus, si vous me permettez cette métaphore un tantinet mégalomane. Vous connaissez sans doute ce penseur colombien, Nicolas Gomez Davila, que je préfère aujourd’hui à Cioran, naguère lu et relu. Parmi ses aphorismes qui, par leur puissance et leur concision, sont d’un Romain de la haute époque, prenez celui-ci : « Le réactionnaire n’est pas un nostalgique rêvant de passés abolis, mais celui qui traque des ombres sacrées sur les collines éternelles ». Mon travail d’artiste, le voilà – traquer des ombres, à rebours du siècle. Réagir contre l’abolition des formes et la fuite du sacré.

Comment par ailleurs être « confortablement installé » dans un monde où s’imposent pullulation et laideur, celui de la fuite des Dieux qu’annonçait Martin Heidegger dans Introduction à la métaphysique : « destruction de la terre, grégarisation de l’homme, suspicion haineuse envers tout ce qui est créateur et libre » ? Cette instabilité fondamentale que vous repérez chez moi, qui est aussi la vôtre, est celle de l’homme libre qui, pour citer à nouveau Gomez Davila « prolonge et transmet une vérité qui ne meurt pas ».

Un des charmes déconcertant de votre livre repose sur son « imprécise précision ». On ne parle pas des deux guerres mondiales, ni des SS par exemple, mais des Grandes Conflagrations et de l’Ordre Noir. Pourquoi ce choix ? Quel effet esthétique avez-vous cherché ?

Dans l’architecture du roman telle qu’elle s’est imposée à moi (car l’œuvre parle à travers moi, qui ne fais que transcrire), ce décalage spatial et temporel allait de soi. Mon ami Luc-Olivier d’Algange parle à propos de Maugis de roman historial, au sens que le récit, clairement inspiré des chansons de geste, inclut le visible et l’invisible - et donc le mythe, les archétypes, en un mot l’immémorial. Me pencher sur la triviale réalité se révèle au-dessus de mes forces.

Conflagrations, Ordre noir évoquent bien davantage qu’une tragédie historique - un phénomène d’ampleur cosmique, que constituent ces tueries industrielles sur terre, sur mer et dans les airs. En réactivant le mythe des Titans, les frères Jünger, en authentiques voyants, renouaient avec le thème des cycles, qui remonte à Hésiode et que les Brahmanes de l’Inde ont jadis théorisé. En tant qu’artiste, je ne me vois qu’exaltant la noblesse de l’imaginaire.

Il y a au moins deux livres dans Maugis, et c’est ce qui contribue à sa richesse et à sa densité : l’un, en surface, est un récit d’aventures et d’espionnage ; l’autre, en profondeur, est un roman d’initiation : or, avec ses rites électifs et ses traditions occultes, l’initiation n’est-elle pas tout à fait contraire à l’esprit démocratique qui veut de l’égalité et de la clarté ?

Je ne suis pas un adversaire de la clarté, héritage grec par excellence. Ni même de l’égalité des droits, cette isonomia qui nous vient d’Athènes. Le poison, c’est le matérialisme. La matière, en effet, avilit, et l’égalitarisme ne libère personne, mais enferme l’individu dans le ressentiment.

L’initiation, quant à elle, doit rendre heureux et lumineux. Elle a pour raison d’être l’éveil, la conversion du regard, le passage à un niveau supérieur de conscience grâce, entre autres, à la libération de conditionnements multiples. Dans mes livres, je tente, sans illusion aucune, de témoigner de certaines tentatives, d’illustrer un type d’homme rayonnant.

On peut lire tous vos livres, vos essais comme vos romans, et notamment Maugis, comme des livres de formation, où l’on fait l’expérience de la beauté, de la guerre, de l’amour, du Mal, que l’on traverse, et à laquelle on essaie de survivre. N’est-ce pas votre façon de répondre à une déformation spirituelle et métaphysique générale, elle-même fondée sur un idéal de confort ? Et n’est-ce pas la crise d’identité européenne que vous décrivez de livre en livre, littéralement et métaphoriquement ?

Vous avez mille fois raison en disant que mes livres illustrent la crise de la conscience européenne en cet Age sombre annoncé par maintes traditions : obsession de la rupture permanente et d’une morbide transparence, refus fanatisé du principe même de transmission, inversion des valeurs, fascination pour l’informe chaos… Mon rôle d’artiste (je préfère ce vocable à celui, encore plus corrompu, d’ «intellectuel ») n’est-il pas de témoigner ? Mon rôle d’Européen n’est-il pas d’incarner l’essence de ma civilisation et de la défendre ?

Souvent, je crois distinguer, à partir de sa syntaxe, si un écrivain a ou non appris le latin. Quel rôle a joué la langue latine dans votre style ?

L’apprentissage du latin, dès l’âge de douze ans à raison de six heures par semaine (à l’époque, pendant les années 70, nous allions encore à l’athénée le samedi matin), a joué un rôle fondamental dans ma sensibilité d’écrivain. Comme vous, je tente de repérer chez mes confrères qui a fait du latin et en a tiré les leçons. Leur nombre diminue, hélas ! Un Montherlant, un Gracq, un Matzneff (qui cite Horace et Sénèque) sont devenus l’exception. Trop de jongleurs et de journalistes de variétés, trop de faux lettrés ignorant jusqu’à l’étymologie des mots qu’ils utilisent à tort et à travers. Trop de bavards sans colonne vertébrale, dénués du moindre sens de la langue. En un mot, trop peu de philo-logues, d’amants du français. Ne sommes-nous pas, nous autres écrivains, soldats de cette immense Armée des Ombres qui remonte à la Chanson de Roland, à Villon et à Charles d’Orléans ? Ne sommes-nous pas au service de la langue française ?

Christopher Gérard

Equinoxe d’automne MMXX

Propos recueillis par Bruno Lafourcade pour sa revue L'Irrégulière, numéro 2 (ici : https://fr.calameo.com/books/0062962813a929e94439a )

Avec Bruno Lafourcade et deux confrères

Voir le site de l'éditeur:

https://www.pgderoux.fr/fr/Livres-Parus/Maugis/390.htm

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, roman, maugis | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

06 décembre 2020

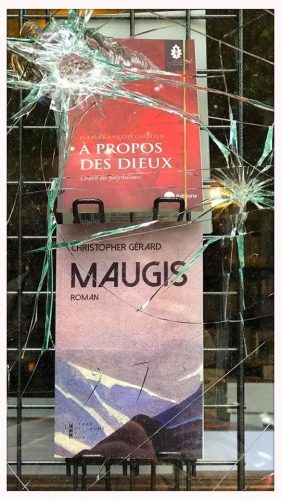

MAUGIS

En librairie

Chevalerie et société secrète, ce roman iniatique plonge ses racines dans le roman noir praguois à la Meyrink tout en présentant des résonances à la Borges

Une oeuvre inclassable et magnétique.

« Maugis cheminait, le crâne rasé, le corps couvert de peaux de renard pour le protéger des atteintes du froid, de plus en plus vif au fur et à mesure de son ascension. (…) La neige fit son apparition, et avec elle, Maugis comprit qu'il approchait de son but. Cette neige de l'Himalaya, il la toucha, la piétina durant des semaines, ouate glacée qui purifia ses pensées de toute noirceur. Des réminiscences de bataille lui revinrent en mémoire : la poussière d'un terrible été et le sang de ses victimes sans nombre. Ce fut grâce à l'eau solidifiée des cimes sacrées que le jeune homme se lava enfin de tenaces souillures. »

Qui est donc Maugis, ce jeune homme aux yeux émeraude ? Un poète ballotté par les tempêtes de l’histoire ? Un mage issu de la nuit des temps ? Trois figures féminines tissent son destin... Échappera-t-il au sortilège qui le menace ? Lèvera-t-il le voile qui recouvre les circonstances obscures de sa naissance ? Triomphera-t-il des passions qu’il déchaîne autour de lui ?

Une quête envoûtante et une réhabilitation du merveilleux, servies par un style lumineux.

Par Christopher Gérard, né en 1962, auteur, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, d’Aux Armes de Bruxelles (récit couronné par l’Académie royale), Le Prince d’Aquitaine (roman, Grand Prix spécial de L’Incorrect). Diffusion/distribution CEDIF/POLLEN

https://www.pgderoux.fr/fr/Livres-Parus/Maugis/390.htm

"L’extraordinaire Maugis, roman qui contient tout le siècle dernier avec une superbe subtilité paradoxale, dans l’esprit des grandes œuvres des années 1930."

Thierry Marignac

*

Magistrale étude de Luc Dellisse :

https://le-carnet-et-les-instants.net/2020/07/03/gerard-m...

"Un roman ésotérique entre Oxford, Paris, Rome et Bruxelles où l’on retrouve la passion de l’auteur du Prince d’Aquitaine pour la vieille civilisation « gréco-druidique » et son goût pour les fastes de la nôtre. "

Olivier Maulin

*

"Christopher Gérard montre ici une ambition dont il a de toute évidence les moyens et son récit bouleverse, enthousiasme et émeut dans son obstination à démontrer que, si la vraie sagesse ne vient jamais, nos bibliothèques demeurent malgré tout le seul antidote à l’éternel et mortifère retour du nihilisme. "

Jérôme Leroy

*

"Maugis, ode à la vie et aux héritages, est de ces livres envoûtants, littéralement enchanteurs, qui vous captivent l’âme en même temps qu’ils vous élèvent au firmament de l’intelligence. "

Aristide Leucate

*

"On retrouve l’esprit des Falaises de marbre de Jünger dans ce livre où Christopher Gérard tisse un ouvrage raffiné à partir des mythes du continent, de ses grands poèmes, de ses sagesses complémentaires, embrassant Nerval, Wilde et Apollon, Homère et les Préraphaélites, toute une nostalgie antique, romantique et aristocratique en somme. "

Romaric Sangars

*

"Ce roman dur et poli comme l’ivoire, on y plonge aussi légèrement qu’en la fontaine de jouvence. La langue est tant acérée que dense, sans sécheresse. Pas ronde, mais pleine. (…) Certains livres donnent à penser ; ce roman donne à prier."

Thibaud Cassel

*

"Il faut lire Maugis avant que l’éclat des choses divines qui hante la nuit des hommes ne se dissipe tout à fait."

Luc Dellisse

*

"Ce roman « rétro » est une vision absolument prophétique de la société contemporaine. "

Thierry Marignac

*

« Je dois vous avouer que j’ai beaucoup et très vivement apprécié votre roman Maugis, sur lequel je me suis réservé le droit de faire un important article, livrer toutes les raisons, y inclus les plus cachées, de la fascination obstinée que ce roman n’a pas fini d’exercer sur moi. »

Jean Parvulesco

*

"L'antidote nécessaire à la médiocrité, à la petitesse, et au néant contemporains."

Jacques d'Arribehaude

*

"Un véritable joyau"

David Mata

*

"Un Abellio qui saurait écrire… Voilà CG, intelligent comme un diable, élégant comme Byron, cavalier comme Stendhal, profond comme Billy Wilder c'est-à-dire avec légèreté et c'est là toute la grâce de votre livre, cette façon de traiter de choses graves avec désinvolture. Heureuse qu'il existe dans ce camp où beaucoup firent le choix de Sparte contre Athènes un garçon tel que vous."

Sarah Vajda

*

"Bref, autour de l'énigme du monde, le voyage initiatique et la quête d'un illuminé de la plus lointaine histoire poétique comme de la plus haute sagesse intemporelle"

Pol Vandromme

*

"Christopher Gérard appartient à la nouvelle cohorte d'écrivains qui ont entrepris de réenchanter l'univers dépeuplé de ses dieux, désertifié par le matérialisme, monde lunaire où des individus erratiques, solitaires, déracinés, aveugles, avides, se croisent, se heurtent, …"

Michel Mourlet

*

« Belle écriture, classique et nervalienne. Plaisir à se retrouver dans le monde des poètes missionnés, de Virgile à Hölderlin. Dans le souvenir lumineux de cette Hellade au principe de ce que nous sommes et de tout ce que nous aimions quand la pensée marchait à l’endroit. »

Christian Dedet

*

"Ernst Jünger l'ambigu aurait apprécié votre secrète épopée. (…) Grand merci, cher Poète, de m'avoir offert l'occasion d'une lecture différente."

Guy Vaes

*

"Surprenant parcours, de l'université d'Oxford au toit du monde, où les oies sauvages rejoignent des dieux pour le moins exotiques."

Jean Mabire

*

"Une victoire décisive remportée sur la linéarité. Maugis enchante au sens fort du terme."

Luc-Olivier d'Algange

Découvrez et approuvez la page FB du roman

https://www.facebook.com/maugisdaygremont/?modal=admin_to...

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 septembre 2020

Considérations sur l'art du roman à partir de MAUGIS de Christopher Gérard

« En tant qu’écrivain professionnel, disait Norman Mailer au procès de Boston visant William Burroughs, Boston 1966, je n’aime pas dire du bien d’un autre écrivain professionnel ». Puis il défendit avec ardeur son confrère accusé d’obscénité, en parlant notamment « d’un sens inégalé de la destruction de l’âme », et de « la vision d’un monde complètement séparée de l’éternité ».

La compétitivité est un problème que je n’ai pas, au grand dam de certains confrères qui me jugent fou à lier. Quand j’aime ce qu’écrivent les autres, je ne m’en cache pas. Une part d’orgueil : je ne pense pas qu’aucun d’entre eux pourrait occuper la place très singulière, si marginale soit-elle, que je me suis faite au soleil glaçant de l’édition. De plus, assez critique de la misère contemporaine, les diverses sous-littératures, celle de la banderole, celle des complexes, celle du nombrilisme grand-bourgeois ou victimaire, ne m’inspirent que du dégoût. Autant que les pitoyables personnages ostentatoires qui les animent et défrayent la chronique, compensant ainsi l’indigence de leur style par leur redondance sous les feux de la rampe. Je suis favorable à leur déportation dans le show-biz où ces esbrouffeurs seraient mieux à leur place. Tels que, ils ont l’arrière-train entre deux chaises bancales, mauvais acteurs, mauvais auteurs, que nous importent leurs turpitudes diverses.

Pour terminer cette longue introduction, j’ajouterai que la traduction joue un rôle non négligeable dans ce manque de compétitivité. En effet, j’ai eu parfois la chance de sélectionner les romanciers et poètes que je traduisais, voire de participer directement à l’édition de leurs œuvres. Il faut pour cela savoir reconnaître et aimer sans réserve la spécificité d’un auteur et d’un style ; en d’autres termes, s’oublier. C’est ainsi que je m’enorgueillis d’avoir introduit en France quelques auteurs américains et quelques auteurs russes. En ce qui concerne le russe, d’avoir popularisé à ma modeste manière, l’œuvre de certains poètes. Ce qui est presque équivalent, à mon sens, au plaisir d’écrire ses propres romans. Par conséquent, je n’aurai ici aucune jalousie professionnelle à dire tout le bien que je pense de Christopher Gérard à l’occasion de la réédition de son chef d’œuvre Maugis, aux éditions Pierre-Guillaume de Roux.

Thierry Marignac et CG, à une soirée littéraire de Livr'Arbitres (Paris).

En tant qu’amoureux de l’art du roman, si injustement décrié à une époque où la fiction consiste à sortir son linge sale ou à balbutier ses « convictions », je suis particulièrement attentif à la question de la structure et à celle de l’équilibre, toutes deux parties du style. Maugis m’avait impressionné dans sa première édition par l’originalité de sa structure dont découlait un équilibre qui tenait le lecteur en haleine par la variété de ses thèmes, sans jamais le lasser par une note trop forcée. En faisant de son héros le membre initié d’une société secrète remontant à l’Antiquité grecque et plus loin, Christopher Gérard avait trouvé le moyen, quel roublard, de renouveler radicalement une histoire traitant entre autres du sujet rebattu de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci, où le personnage principal traversait toutes les dantesques péripéties de la guerre, de l’occupation et ses innombrables ambiguïtés, était brusquement non reléguée mais considérée, à l’échelle d’une histoire plurimillénaire, comme « une anecdote particulièrement atroce » pour paraphraser Mac Orlan. Et ceci au gré de l’initiation du personnage principal qui vit en permanence sur les plans de l’immémorial et de l’Histoire en marche. Moi qui me croyais le maître de la structure inattendue et de l’équilibre funambule.

Et dans ce grand drame à deux ressorts, la mise en scène du mythe n’avançait jamais au détriment de l’émotion. Au contraire, elle en livrait un second registre, plus profond.

Lorsque nous faisions connaissance avec le héros de cette épopée faisant ses humanités dans le charme désuet d’une université britannique chère à ce fin connaisseur d’Oxford et cet anglomane invétéré qu’est Christopher, c’est pour en goûter tous les raffinements, les plaisirs sensuels du high tea de cinq heures et des riches étoffes, des grands textes tragiques, sans oublier les effrois à venir de la tourmente qui s’annonce fin des années 1930. Notre héros y rencontre certains personnages à double sens qui deviendront emblématiques du roman : un pied dans la Tradition gréco-égyptienne, un pied dans le réel de la violence qui menace.

De même, lorsqu’au bout d’une guerre absurde menée par des lâches et des incapables, notre héros voit littéralement rouge et se lance avec sa section dans un massacre éperdu de soldats allemands dans les Ardennes, un passage éblouissant d’ivresse de la vengeance, si la cause est juste, le lecteur est entraîné par le vertige de ce mauvais côté de la Force, la férocité sans cause des vaincus. Notre héros en sort ébranlé par son accès de cruauté dérisoire au regard des événements.

Au gré de cette vie de chausse-trappes que fut l’Occupation, si complaisamment décrite aujourd’hui par ceux qui ne l’ont pas vécue, dans un Bruxelles traître et impitoyable, notre héros finit dans la gueule du loup, après un passage dans la Résistance, pour sauver une belle femme dont il est épris. Le marché lui est proposé par un Allemand, lui aussi Initié, mais du côté diabolique… Notre héros vacille.

Au fil de ses rencontres régulières avec les Initiés de cette société secrète antédiluvienne ne visant ni le bien ni le mal mais la sagesse, qui suivent sa progression, au fil de son propre approfondissement de la Connaissance, notre héros prend conscience au travers de multiples incidents, que le mal n’est pas dans telle ou telle volonté de puissance, mais dans le vertige de la démesure, si semblable à l’ivresse de sang qui l’a envahi dans les Ardennes.

Ce vertige est partagé non seulement par l’Ordre Noir des nazis, mais par l’Ordre Rouge des communistes, par l’Empire Britannique déclinant, et l’Empire marchand-cybernétique en puissance mis en branle par la machine de guerre américaine. Ce roman « rétro » est une vision absolument prophétique de la société contemporaine.

Ce sens de la dualité maudite qui tisse nos existences est une constante de Maugis, dans le balancement permanent entre le plan mythique, austère, hiératique, mais parfois ironique voire plaisantin, et l’émotivité brute des péripéties quotidiennes d’un temps de troubles majeurs, dans l’ambiguïté des personnages et des situations.

Deux amis, rue des Minimes

Pouvait-on faire mieux que Maugis I ? Oui, Maugis II ! La cure de sobriété radicale que Christopher a imposé à son bouquin composé dans la chaleur du premier élan est un succès : en épurant les grandes étapes de l’Initiation où son érudition l’entraîne parfois trop loin, en asséchant l’émotion de la guerre — les traits saillants de son petit bijou sont d’autant plus accusés. Il est temps de le redécouvrir et d’en prendre la mesure.

Avec des moyens radicalement opposés à ceux du grand Burroughs, ce que Mailer appelait « cet humour froid et sec comme l’impôt sur le revenu, la fierté de ne pas avoir perdu son amertume », alors que l’humour de Christopher est par essence fantaisiste et sensuel, il atteint les mêmes cibles : « Le sens de la destruction de l’âme », « La vision d’une humanité complètement séparée de l’éternité ».

Thierry Marignac

Juillet 2020

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : pierre-guillaume de roux, thierry marignac, littérature, roman | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |