19 mai 2016

Ungern Saga

"Panmongolisme! Un mot sauvage,

Musical pour moi cependant"

Vladimir Soloviev

Ungern, le baron fou est le premier livre de Jean Mabire que j'ai lu, dans une méchante édition de poche ornée d'une couverture orange légèrement kitsch. J'avais alors seize ans et me passionnais pour le tragique destin des Armées blanches. Le roman débute par une scène de chamanisme, plutôt exotique pour le lycéen à la tête farcie de textes classiques, amoureux d'une Hellade marmoréenne et à mille lieues des sortilèges bouriates. Bien plus, la brutalité sans complexe du texte séduisit le jeune lecteur, habitué à des écrivains plus policés. Surtout, l'histoire incroyable de ce junker balte, descendant d'un Teutonique tué à Tannenberg, général russe et prince mongol, prophète du réveil de l'Asie jaune, qui, en souvenir des Dieux païens de sa Baltique natale, "ordonna de fixer au fronton de chaque isba des têtes de chevaux ou de dragons en bois découpés", ce héros cornélien que Mabire ressuscitait à coups de knout, me fascina d'emblée.[2] L'anachronisme total du personnage ne pouvait que plaire à un adolescent peu séduit - euphémisme - par le gauchisme invertébré caractéristique des années 70. Quelle bouffée d'oxygène que le récit de cette chevauchée, en pleine tourmente révolutionnaire, d'un officier perdu qui voulut opposer au matérialisme dialectique et à la dictature du prolétariat le règne du Bouddha vivant et les techniques archaïques de l'extase!

L'ouvrage est dédié à un certain Olier Mordrel, dont j'ignorais tout à l'époque, et cite le Journal d'un délicat, livre d'un auteur peu lu dans les athénées bruxellois d’alors, un maudit dont mon père m'avait dit du bien, Drieu la Rochelle: "Les grands conquérants sont de grands conquis. Ils sont emportés par ce besoin d'action qui maintenant dévore les hommes. Et ce besoin d'action empêtré dans la politique n'est qu'un premier degré. Le second degré, plus complet, sera donc religieux." Comme par une heureuse coïncidence, je découvris, vers la même époque, Rêveuse bourgeoisie dans la bibliothèque paternelle, on peut donc dire que c'est grâce à Mabire que je fis connaissance avec ce Drieu qu'il affirmait "parmi nous". Deux ans plus tard, fouinant dans l'immense librairie Pauli de la rue Ravenstein - une caverne aux trésors comme on n'en trouve plus -, je mis la main sur son essai, publié en 1963. L'ouvrant, je tombai sur une citation des Upanishads qui claquait comme une nagaïka cosaque: "Qui ne croit pas, ne pense pas".[3]

Cette formule lapidaire définit tout l'esprit de Mabire, et en fait toute sa vie, comme j'ai pu le comprendre en le fréquentant. A lire certaines lignes du roman, l'étudiant gavé de positivisme athée sursautait, agréablement secoué. Ainsi : "Superstition, tu es sagesse". Ou "L'aigle solitaire, lui, est païen. Pas besoin de secte pour retrouver la communion avec les forces de la nature". Et aussi "S'il y a un Dieu, il est sur la terre et non dans le ciel. Il est en nous et non hors de nous. Les Japonais savent cela mieux que moi. C'est ici, en Mongolie que vont se rencontrer et se reconnaître l'Extrême-Orient et l'Extrême-Occident, sous le signe du soleil". Que par dessus le marché Mabire citât Héraclite - polemos pantôn men patèr esti, pantôn de basileus[5] m'enchantait: ce drôle de Normand, qui annonçait un roman intitulé La Lande des Païens, avait des fréquentations vraiment singulières! Plus tard, j'ai lu d'autres titres de Mabire: ses remarquables chroniques littéraires, la réédition de sa belle revue Viking aux éditions du Veilleur de proue, son essai sur Thulé[6].

Revenons à nos Bouriates, que Mabire dépeint avec brio dans son roman, l'occasion pour lui d'illustrer un thème aussi essentiel que le Paganisme: Ungern était l'adepte d'un Bouddhisme mâtiné de chamanisme et le romancier lui fait allumer de grands feux solsticiaux, ceux-là mêmes que l'écrivain suscite un peu partout sur son passage depuis un demi-siècle. Marqué par l'anticléricalisme familial, j'aimais que Mabire préférât les chamanes aux lamas, et j'appréciais son exaltation d'un savoir sensuel: "Savoir. Pour qui sait, tout s'explique. Les superstitions des paysans estoniens et les proverbes de mes cavaliers cosaques. Tout un monde qui surgit de la terre. Je suis superstitieux parce que j'essaye de retrouver les forces obscures de la nature. Je sais que je fais partie du monde et que ma volonté est la même que celle des fleurs qui finissent par triompher de l'hiver glacé. Je vois des signes partout: dans le vol des oiseaux et la forme des nuages, dans la mousse humide, dans l'eau croupissante, dans les pierres aux formes étranges. Le mystère est visible. Il nous entoure. Je suis fort de toute la force du monde". Quelle rupture avec le matérialisme grossier et l'évangélisme mièvre de mes contemporains, calotins ou mécréants!

L'autre thème est celui de l'Eurasie. C'est chez Mabire que je découvris en effet une thématique très peu étudiée à l'Ouest: le souvenir de la Horde d'or, la réhabilitation de Gengis Khan et l'idée touranienne. Ecoutons le Journal apocryphe d'Ungern, imaginé par Mabire: "L'Europe et l'Asie ont été fécondées par la même lumière du Nord. Le Christianisme et le Bouddhisme ne sont que des masques". Ce débat avait fait rage dans les cercles de l'émigration russe et continuait de passionner quelques chercheurs soviétiques, mais en Europe, plus personne chez les "kremlinologues" ne s'y intéressait vraiment. Qu'un autonomiste normand, chantre des patries charnelles et des hautes écoles populaires, ait réintroduit l'eurasisme dans le domaine francophone mérite d'être souligné.[7] Quelques années plus tard, alors que je poursuivais en dilettante mes recherches sur l'émigration russe, je tombai sur une remarquable revue intitulée L'Autre Europe, publiée par L’Age d’Homme, mon futur éditeur.[8] Le numéro 7/8 de 1985 publiait une traduction d'un célèbre poème d'Alexandre Blok, Les Scythes, rédigé le 30 janvier 1918. Jean Mabire, dont les lectures étaient -imparfait de l'indicatif, que je tape la mort dans l'âme - immenses, avait-il lu Blok? Je ne le saurai jamais, mais son garde blanc converti au Pagano-Bouddhisme parle le même langage messianique et halluciné que celui du poète révolutionnaire:

Vastes sont nos forêts. Nous y disparaîtrons

Aux yeux de l'Europe jolie

Et du fond des taillis à vos cris répondrons

Du rire énorme de l'Asie…

Pauvres fous, marchez donc sur l'Oural et ses ombres!

Vous combattrez sur notre sol:

Vos beaux engins d'acier soufflant, crachant des nombres,

Contre les hordes du Mongol. Marchez! Mais maintenant seuls, nus, sans bouclier.

Nous resterons sous notre tente. Nous vous verrons mourir de loin, sans sourciller,

De nos petits yeux en amande.

Alexandre Blok (1880-1921) feint de confondre Scythes et Mongols pour mieux exalter l'élément tartare – archaïque - de la Sainte Russie, pour mieux chanter la synthèse eurasienne et son refus des valeurs marchandes. Entre les Rouges et les Noirs, Mabire rejoint son confrère russe par son chant rebelle, irrécupérable.

Le rôle de l'autonomiste breton Olier Mordrel, dans la genèse de l'oeuvre n'est "pas clair", comme dirait un flic de la pensée: n'est-ce pas cet activiste deux fois condamné à mort qui offrit au jeune disciple deux romans, un stalinien et un hitlérien, consacrés à Ungern Khan?[9]

Enfin, relisant ce livre vingt-quatre ans après, une chose me frappe. De façon très curieuse, on y décèle entre les lignes un vieux mythe indo-européen, illustré de l'Islande à l'Inde, celui du guerrier impie.[10] Les épopées indo-européennes présentent en effet un même type de héros devenu négatif, un être sombrant dans la démesure et ne respectant plus ni Dieux ni lois. Comme si les destins voulaient que, face à la mort qui s'avance, le héros cher aux Dieux dût perdre leur protection par son aveuglement, par le non respect de règles inviolables. Achille, César, Cuchulainn tombent ainsi, victimes de leur aveuglement, rendus déments par les Dieux qui peuvent ainsi les abandonner à leur sort, tant est grande la puissance du Fatum auquel même les Immortels se soumettent. Achille prie pour la défaite des Achéens et la victoire de son ennemi Hector. César reste sourd aux sombres présages et marche, ivre de confiance, vers ses assassins. Le Viking Harald III de Norvège fait assassiner son rival Einar dans la salle même de son palais. Le thème du héros impie se retrouve du Caucase à l'Irlande, et même l'empereur Julien est dépeint par l'historien Ammien Marcellin comme ignorant les avertissements divins lors de sa campagne d'Orient.

Le Ungern de Mabire peut aussi être vu comme un guerrier devenu impie, puisque, dans les derniers temps, il est dépeint comme négligeant les présages funèbres, tel que la mort de l'aigle du Koutouktou ou l'assassinat d'Archipoff, le chef des Mongols. Ungern commet lui-même des crimes inexpiables: il massacre de chameliers innocents, défigure son unique médecin, se montre scandaleusement violent à l'égard de ses officiers les plus fidèles. Pareil à Julien qui, dans son délire, veut rejoindre l'Indus, Ungern rêve de gagner le Tibet à pied alors qu'autour de lui rôdent les chiens, planent les vautours et se déchaîne l'orage. Etrange réminiscence d'un antique archétype indo-européen auquel Jean Mabire redonne la vie. Etrange prescience de l'artiste apte à mettre ses intuitions en forme, fidèle en cela aux Upanishads: qui ne croit pas ne pense pas.

Christopher Gérard, MMXVI

Notes:

1. Mon volume de poche ayant trouvé refuge dans une bibliothèque amie, c'est l'exemplaire en grand format de la première édition que j'utilise, celle de la collection Têtes brûlées, dirigée par Dominique Venner: Jean Mabire, Ungern, le baron fou. La chevauchée du général-baron Roman Feodorovitch von Ungern-Sterberg du golfe de Finlande au désert de Gobi, Balland, Paris 1973. La dédicace que Jean traça d'une main ferme le 6 juillet 2003, aux Forges de Paimpont, résume admirablement les liens qui m'unissent à lui: "pour CG, qui - comme Ungern (et Drieu) - sait qu'il est plus important d'être fidèle à une attitude qu'à des idées". Réédité en 1987 sous le titre Ungern, le Dieu de la guerre, aux éd. Art et Histoire d'Europe (Paris) avec un avant-propos de l'auteur.

2. Evoquant Tannenberg, un autre souvenir de lecture me revient: celui du saisissant compte-rendu que fait Benoist-Méchin des funérailles du Maréchal Hindenburg le 7 août 1934, dans A l'épreuve du temps, 1905-1940, Julliard, Paris 1989. Comme il le précise dans la réédition de 1987, Mabire voit en Benoist-Méchin l'un de ses maîtres. Voir aussi François Maxence, Jacques Benoist-Méchin. Historien et témoin du Proche et Moyen Orient, Ed. Charlemagne, Beyrouth 1994.

3. Jean Mabire, Drieu parmi nous, La Table ronde, Paris 1963. L'ouvrage est dédié à Philippe Héduy, "en souvenir de Roger Nimier".

4. Coïncidence: mon père possédait, en livre de poche, Les Samouraï, œuvre d'Yves Bréhéret…et d'un certain Jean Mabire. Encore un bouquin dévoré avec passion et qui changea subrepticement de bibliothèque, passant du salon à ma soupente.

5. Héraclite, fragment 129, éd. Conche, PUF, Paris 1986. "Le conflit est le père de toutes choses, de toutes le roi".

6. Jean Mabire, Que lire?, 7 volumes parus (récemment réédités chez Dualpha), qui représentent sans doute le meilleur de l'œuvre mabirienne. Et, Thulé. Le soleil retrouvé des Hyperboréens, Robert Laffont, Paris 1977. Dualpha l’a également réédité (après une version luxueuse des éd. Irminsul).

7. Voir à ce sujet Marlène Laruelle, L'idéologie eurasiste russe, ou comment penser l'empire, L'Harmattan, Paris 1999. Du même auteur, Mythe aryen et rêve impérial dans la Russie du XIXè siècle, CNRS, 2005.

8. L'Autre Europe, revue dirigée par Wladimir Berelowitch et publiée par L'Age d'Homme. La traduction des Scythes (1918) est due à Michel Thiéry.

9. Je lis aussi, dans la réédition de la saga d'Ungern par les éditions Art et histoire d'Europe, qu'un mystérieux Docteur Sorel, médecin militaire de son état, poussa Mabire à romancer le premier jet du livre. Encore une question que je ne lui poserai jamais.

10. Voir à ce sujet Frédéric Blaive, Impius Bellator. Le mythe indo-européen du guerrier impie, Ed. Kom, Arras 1996.

Il est question de Jean Mabire dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature, russie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

20 janvier 2016

Marina Tsvetaeva

Orel i Arkhangel

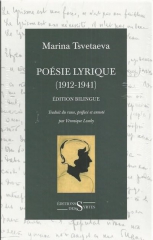

Orel i Arkhangel, Gospoden’ prom ! : « Aigle ou archange, Tonnerre du Seigneur ! ». Poésie de Russie (1912-1920) et Poésie de maturité (1921-1941) rassemblent en un joli coffret l’édition bilingue de l’œuvre lyrique intégrale, 1170 poèmes (dont bien des inédits), du météore que fut Marina Tsvetaeva (1892-1941). Deux magnifiques volumes pour saluer l’une des grandes voix de la poésie russe, qui se fit remarquer dès l’âge de dix-huit ans dans le Moscou d’avant 14, celui de la fin du Siècle d’Argent. Toute sa vie durant, Marina Tsvetaeva brûla de passion amoureuse ou poétique, « sur le fil du rasoir ou au bord de l’abîme ». Du Moscou des tsars à la terreur bolchevique, de l’exil parisien au retour en URSS, où elle se pendit de désespoir, la poétesse illustre par ses vers le basculement de la Vieille Russie, le déferlement de la barbarie moderne et la résistance de l’artiste. Ovide russe (dixit le grand slavisant Georges Nivat), elle déploya une puissance littéraire qui laisse pantois tant nous emporte ce tourbillon, excellemment traduit par Véronique Lossky, dont il faut saluer la talentueuse probité. Ses hommages à l’Armée blanche évoquent Chénier : « Garde blanche, ton destin est sublime (…) De l’ancien monde le dernier rêve : Jeunesse. Courage. Vendée. Le Don. » Comment ne pas être aussi bouleversé par son salut à la Tchécoslovaquie envahie : « Brebis soumises et tous – moutons, Esclaves d’Hitler, avec Staline marchez ! » Ou par ce poème de janvier 1940, peu avant son suicide : « Tu étais ma blanche neige, Tu étais mon bon pain, Noire – la neige ! Sec mon pain ! »

Christopher Gérard

Marina Tsvetaeva, Poésie lyrique complète, version bilingue, 2 volumes, Editions des Syrtes, 928 et 832 pages, 40€

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

06 octobre 2014

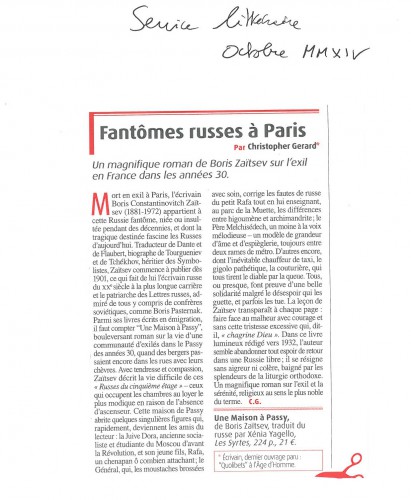

Une Maison à Passy

Paru dans Service littéraire, mensuel exclusivement rédigé par des écrivains.

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature, émigration russe | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

24 septembre 2014

Murr l’exilé

Magnifique travail que celui des Syrtes, qui publient l’intégralité du Journal de Gueorgui Efron (1925-1944). Plus de sept cents pages, dont un tiers rédigées directement en français, par ce jeune émigré qui décrit par le menu sa vie chaotique en URSS au moment où celle-ci bascule dans la guerre totale. Surnommé Murr, comme dans le conte d’Hoffmann, par sa mère, la poétesse Marina Tsvetaeva, Gueorgui incarne à sa manière la victime quasi archétypale des Grandes Conflagrations du siècle vingtième : né en exil d’un père fusillé et d’une mère suicidée (sa sœur fut déportée) et mort au combat sous l’uniforme de l’Armée rouge.

Son père, Sergueï Efron vit sa carrière brisée net par la Grande Guerre et la Révolution, servit comme officier blanc avant de s’exiler en France, où il fréquenta les milieux littéraires de l’émigration ainsi que le mouvement eurasiste. Probablement retourné par le NKVD à la fin des années 30, il dut quitter la France pour l’URSS, où il fut immédiatement interné avant d’être fusillé en 1941. Sa mère, la grande poétesse russe, retourna elle aussi en URSS avec son jeune fils, parfaitement bilingue en raison de ses études à Paris, avant de se pendre par désespoir peu après l’invasion allemande de la Russie.

Le Journal, qui couvre les années 39 à 43 (et dont une partie fut saisie à l’époque), retrace de manière glaçante la vie errante de la mère et du fils, suspects aux yeux de tous (le père arrêté, la sœur déportée), ballottés d’un coin à l’autre comme les pestiférés qu’ils sont, soumis à l’arbitraire de la bureaucratie stalinienne. Comme le jeune Murr a été élevé en France, il n’a été conditionné ni par les slogans communistes ni par l’atmosphère de terreur absolue qui règne en Russie depuis Lénine. Son Journal témoigne ainsi d’une ahurissante liberté de ton et de pensée – pour un Soviétique de l’ère totalitaire. Nulle autocensure chez Murr, mais un témoignage direct, brut, d’un jeune homme seul, surtout après le suicide de sa mère. Appartements communautaires et bureaux de police, puants réfectoires et trains crasseux, quelques figures aimantes aussi, tout un pays surgit grâce au regard d’une ingénue lucidité de Murr, qui, peu à peu, comprend que ses jours sont comptés. Et pourtant, Murr lit, les Russes bien sûr, mais aussi Valéry et Montherlant, qu’il place très haut, comme Aragon. Fou de musique, il écoute à la radio Richter dirigé par Prokofiev. Comme il capte le poste France libre, il suit pas à pas les opérations à l’Ouest avant de décortiquer les discours du maréchal Staline sur Radio-Moscou. Et toujours, l’absence de domicile, les formulaires, la solitude et, obsédante, la faim : « Que de malheurs autour de soi, Dieu de Dieu, et comme tout est ennuyeux et dégoûtant. Seuls les livres me soutiennent. Putain de Soviétie ! » Une voix lancinante, ressuscitée du Royaume des Ombres. Le destin d’un jeune Russe, si proche, si fraternel.

Christopher Gérard

Gueorgui Efron, Journal (1939-1943), Editions des Syrtes, 27€

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature russe | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17 septembre 2014

Général Wrangel

Spécialiste de l’histoire russe, N. Ross a notamment publié un essai sur Nicolas II (La Mort du dernier tsar, la fin du mystère, L’Age d’Homme). Il nous livre aujourd’hui un essai d’une grande clarté, illustré de photos inédites, sur l’état russe de Crimée, dirigé par le général Piotr Nikolaievitch Wrangel (1878-1928), dernier commandant en chef des Armées blanches et chef spirituel de l’émigration russe jusqu’à sa mort à Bruxelles, sans doute à la suite de l’inoculation par un agent soviétique du bacille de Koch. Issu d’une lignée germano-balte, le baron Wrangel, glorieux officier de la Garde, lutta dès le début contre les Rouges et, à partir du moment où il remplaça, en 1920, le général Dénikine à la tête de la résistance antibolchévique, fit preuve d’un sens de l’organisation et de visions politiques d’une rare ampleur, puisqu’il comptait reconstruire la Russie par le bas. Pragmatique, Wrangel tenta de développer un projet global pour une Russie libérée, notamment par le biais de réformes agraires et institutionnelles. L’état russe de Crimée (ou gouvernement de Tauride), qui fut de facto reconnu par la France, donne une idée d’un autre destin pour l’empire : presse libre, refus de l’antisémitisme, liberté religieuse… L’essai de N. Ross retrace tous les aspects de l’action du général Wrangel : opérations militaires, affaires économiques, réflexion spirituelle et politique (à laquelle prirent part B. Souvarine, S. Boulgakov et G. Vernadsky - futur théoricien de l’eurasisme). Wrangel parvint enfin à assurer l’exode de près de 150.000 réfugiés, civils et militaires, qui échappèrent ainsi au massacre.

Christopher Gérard

Nicolas Ross, La Crimée blanche du général Wrangel, Editions des Syrtes, 224 pages, 15€

*

Sainte Russie

Pour célébrer le 90ème anniversaire de la révolution russe, les éditions du Rocher proposent une réédition augmentée de Les Blancs et les Rouges. Histoire de la guerre civile russe (1917-1921), passionnant essai que Dominique Venner, directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire, a naguère consacré à un cataclysme qui engendra le plus terrifiant régime des temps modernes. D’une précision militaire, son récit de l’atroce guerre civile, des mutineries de 1917 aux ultimes révoltes populaires au bolchevisme, permet de comprendre à quel point « un soulèvement de millions de croquants hérissés de baïonnettes, conduits par une petite meute de fanatiques binoclards » fut la matrice d’un siècle de fer. Car la terreur instaurée par Lénine et Staline frappa durablement les esprits de l’époque par sa brutalité même et fut, plus tard, l’une des causes de l’avènement des dictatures mussolinienne et hitlérienne. Outre ce regard dans une perspective large, l’originalité de l’ouvrage réside dans l’étude comparée des Rouges et des Blancs : portraits et récits de campagnes alternent, illustrés par de nombreux témoignages à chaud longtemps occultés par une historiographie marxisante. De même, les insuffisances et les points forts de chaque camp sont analysés avec finesse : les Blancs comptèrent de valeureux chefs (Dénikine, Koltchak, sans oublier Wrangel, mort en exil à Bruxelles); quant aux Rouges, ils ne furent pas partout vainqueurs (Pologne, Finlande, Etats baltes). Bien des dogmes sont ainsi pulvérisés, notamment celui de « l’humanisme » de Lénine, qui ordonne sans hésiter des massacres d’une effroyable ampleur, ou celui du sens de l’histoire : en 1919 encore, les jeux n’étaient pas faits.

Après la prise du pouvoir par les bolcheviques, deux millions de Russes fuirent une Russie martyrisée. Dix mille d'entre eux trouvèrent refuge dans notre pays. C'est leur histoire, celle de l'émigration russe en Belgique durant l'Interbellum, qu'un jeune chercheur de l’Université de Louvain et du FNRS, W. Coudenys, a étudiée avec une minutie exemplaire (Leven voor de Tsaar. Russische ballingen, samenzweerders en collaborateurs in België,Davidsfonds). Tous ces exilés n'étaient pas nobles comme le général baron Wrangel, dernier chef des Armées blanches, mort (empoisonné?) à Uccle en 1928, mais nombre d 'officiers purent survivre grâce à l'aide de la Belgique, qui participa à l'intervention alliée contre les Rouges (voir les témoignages de l’écrivain belge Marcel Thiry). Le Roi Albert n'avait-il pas caché à l'époque son hostilité aux Soviets? W. Coudenys a dépouillé une masse impressionnante d'archives inédites - journaux de l'émigration, dossiers de la Sûreté, etc. - et nous offre ainsi un tableau très vivant de cette Russie de l'exil, tiraillée entre la fidélité et l'adaptation à un monde en crise. L'aspect culturel n'est pas négligé: cercles littéraires et groupes musicaux, sans oublier ce singulier courant eurasiste qui tint son premier congrès international à Bruxelles. Le rôle de l'épiscopat belge, comme celui de l'Université de Louvain, qui forma de nombreux cadres d'origine russe, bref, toute la vie d'un milieu caractérisé par une grande dignité, est retracée avec une précision d'entomologiste. L'émigration blanche étant un rarissime exemple d'armée en exil (pendant vingt ans), le chercheur s'est également penché sur les nombreuses associations militaires, surveillées et infiltrées avec une rare maestria par les services soviétiques. Voilà donc un éclairage fort utile sur l'histoire belge de l'entre-deux-guerres et de l'occupation, car une poignée de Blancs reprit le combat sous l'uniforme feldgrau, avec les déconvenues que l'on devine. Sur l’émigration russe, il faut remarquer que le dernier film d'E. Rohmer, Triple agent (lire aussi Eric Rohmer, Triple agent, Petite bibliothèque des cahiers du cinéma), un chef-d'œuvre d'intimisme, narre l'histoire d'une trahison dans le Paris des Russes blancs, celle du colonel Skobline. Enfin, sur les associations militaires, lire, de Paul Robinson, The White Russian Army in Exile 1920-1941(Oxford University Press).

*

Personnage clef du monde littéraire pétersbourgeois et figure éminente avec son mari l’écrivain Dimitri Merejkovski du symbolisme russe, Zinaïda Hippius (1869-1945) assista à la chute du tsarisme et à l’avènement du bolchevisme, après l’intermède Kerenski. Son journal des années 1914-1920 (Journal sous la Terreur, Collection Anatolia, éditions du Rocher), en grande partie occulté par le régime soviétique durant 70 ans, paraît enfin, livrant un témoignage accablant sur l’asservissement de la Russie à une clique d’idéologues barbares. Aux insuffisances des élites traditionnelles, à l’aveuglement des intellectuels répondent la brutalité sans complexe des Rouges qui, en quelques jours, s’emparent du pouvoir à la pointe des baïonnettes. Les étapes de ce processus infernal sont décrites au jour le jour avec une effrayante lucidité : qu’elle évoque le musellement de la presse, les arrestations (« Chaque jour, on fusille quelqu’un dans chaque soviet d’arrondissement ») et les viols, l’esclavage déguisé et le marché noir, les rafles de « bourgeois » et la délation généralisée, les pillages et les soûleries, les retournements de veste ou les fuites sans gloire, Hippius se hausse au niveau des grands historiens romains. Nous assistons éberlués à la fin d’un monde certes imparfait mais civilisé, et à la naissance d’une tyrannie : « tout le monde meurt (sauf les commissaires, leurs valets et les bandits). Plus ou moins vite. »

*

Spécialiste des courants nationalistes russes, Marlène Laruelle s’était fait remarquer par une brillante thèse sur l’eurasisme (L’idéologie eurasiste russe ou comment penser l’Empire, L’Harmattan, 1999). Elle s’attaque dans Mythe aryen et rêve impérial dans la Russie du XIXème siècle, (CNRS éditions), au mythe aryen dans l’aire culturelle russe. Définissant ce mythe comme « une recherche romantique des origines » ou comme « mode de lecture du monde », M. Laruelle montre que, au contraire de l’allemand, l’aryanisme russe fut toujours étranger au racialisme. Il convient donc de distinguer l’aryanisme, fils du romantisme européen, du racialisme, fruit monstrueux du scientisme. Le premier n’est nullement prédestiné à devenir ce qu’il fut de 1933 à 1945. De même, la diabolisation des courants romantiques, présentés comme menant fatalement au nazisme, devient intenable, puisque la quête identitaire russe, ignorant l’antisémitisme et en fait tout racisme, cette quête impériale plutôt que nationale, fascinée par l’Asie blanche tout en affirmant une européanité plus complète, se distingue radicalement de l’allemande. Laruelle montre avec brio que l’aryophilie russe fut pensée comme une réconciliation de l’occidentalisme et du slavophilisme. La Russie comme autre Europe. Sa thèse étudie également l’instrumentalisation du mythe aryen par la politique tsariste en Asie centrale : à l’époque du Grand Jeu (Kipling), les Slaves considéraient leur expansion dans ces régions stratégiques comme le « juste retour » des Aryens dans leur patrie originelle. Une thèse passionnante sur un sujet sensible, traité avec autant de tact que de probité.

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : russie, émigration, venner | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |