25 janvier 2021

Avec Andreï Makine

Ecrivain sibérien de langue française, Andreï Makine (1957), l’auteur du merveilleux Testament français, m’avait aussi ébloui avec L’Archipel d’une autre vie, où il faisait la synthèse de thèmes et de rêveries qui affleuraient dans divers romans, comme ce leitmotiv de l’exil intérieur au cœur du Léviathan.

Je l’ai déjà dit, il y a chez Makine un côté anarque au sens que Jünger donnait à ce terme : l’homme qui, face au système qui le broie, demeure libre et souverain, monarque de soi-même - authentique rebelle.

Son style adamantin, tout en sobriété, sans une once de fausse monnaie, fait de lui l’un des oiseaux rares des lettres françaises.

Autobiographique, son dernier roman, L’Ami arménien, bouleverse par sa profonde humanité et par son caractère net de toute sensiblerie. Puissante, la nostalgie s’y exprime avec une pudique retenue.

L’Ami arménien narre l’amitié de deux adolescents dans la Sibérie centrale du début des années 70, quand l’URSS panse avec peine les plaies des terreurs staliniennes et des massacres hitlériens. La violence a endurci les peuples de l’empire ; la police règne encore en maître, pourchassant irréguliers et dissidents.

Makine est le plus costaud des deux, aguerri par ses séjours dans divers orphelinats où il a été élevé à la schlague. Dans un monde où la pitié peut se révéler fatale, il a gardé sa noblesse d’âme et c’est tout naturellement qu’il prend, à coups de ceinturon, la défense de Vardan, un jeune Arménien souffreteux en butte à la cruauté de ses condisciples. Naît alors entre l’orphelin et l’exilé l’une de ces amitiés qui marque une vie.

En effet, une minuscule communauté arménienne s’est établie dans cette ville perdue, antichambre du goulag. Makine décrit à merveille ce petit monde d’anciens déportés, les zeks, de relégués (inoubliable figure d’un professeur de mathématiques, mélancolique manchot et ex-héros de la Grande Guerre patriotique).

Vardan, qui, à quinze ans, possède déjà la sagesse innée d’un Grec ancien (il est d’ailleurs peut-être plus grec qu’arménien), invite son « garde du corps » dans sa famille. Et Makine d’évoquer par touches la douceur pour lui inconnue d’une mère avec son parfum de jacinthe, le café servi dans un mystérieux vase d’argent aux allures de graal, la troublante jeune sœur de son unique ami, le vieux Serven, un autre rescapé des combats.

Ces Arméniens ont quitté le lointain Caucase pour venir soutenir des membres de leur famille, arrêtés pour leurs positions indépendantistes et qui attendent leur procès. L’ombre du génocide de 1915 plane, avec ces clichés sépia de phratries exterminées, de même que celle des récentes razzias azerbaïdjanaises au Karabagh.

Les jeunes gens font ensemble l’apprentissage de l’amitié comme du tragique, entre autres par le biais de fouilles clandestines au pied d’un ancien monastère défiguré en prison.

Mené avec maestria, le roman se termine sur un ton antimoderne, un peu comme dans les dernières images du film de Jean Becker, Les Enfants du Marais, auquel ce livre me fait songer au moment d’achever la présente chronique.

Christopher Gérard

Andreï Makine, L'Ami arménien, Grasset, 19€

Voir aussi, sur Makine :

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

31 janvier 2018

Jan Bakhyt, poète archéofuturiste

Jan Bakhyt, poète archéofuturiste

Né au Kazakhstan à la fin du règne de Staline, le poète russophone Bakhytjan Kanapianov alias Jan Bakhyt, est un singulier personnage : ingénieur métallurgiste et producteur de cinéma, boxeur (champion du Kazakhstan en 1968), militant antinucléaire (il a participé au nettoyage de Tchernobyl), éditeur indépendant, bref un homme complet au parcours à la fois archaïque et futuriste.

Tout jeune, ce descendant de Genghis Khan publie ses premiers poèmes, qui attirent l’attention de celui qui deviendra son maître, Olzas Souleimanov, l’un des grands écrivains kazakhs, futur ambassadeur à Rome et à l’Unesco, et l’un des meneurs du mouvement antinucléaire. Comme Souleimanov, géologue de formation, Bakhyt a commencé par des études scientifiques avant de bifurquer vers le cinéma et la poésie. Traduit en une douzaine de langues, candidat au Prix Nobel, il était encore peu connu du public francophone, d’où l’intérêt de la publication, à la Manufacture des livres, de ce premier recueil remarquablement traduit en français par un autre boxeur, Thierry Marignac.

Ce dernier explique bien dans sa postface la difficulté de traduire la poésie, surtout quand elle provient d’un univers aux antipodes du nôtre. Même s’il écrit en russe, Bakhyt pense en Kazakh, en descendant des nomades turco-mongols. C’est là que réside le caractère puissant de l’homme et de sa poésie : il traduit dans la langue d’Akhmatova et de Pasternak, aînés à qui il paie son tribut, l’imaginaire épique des steppes d’Asie centrale. Et Marignac de transcrire cette métamorphose dans la langue de Valéry ! Le résultat me laisse pantois, et empli d’admiration tant le traducteur fait preuve d’une constante rigueur pour rendre la fermeté d’âme du Kazakh.

Ce qui frappe à la lecture de ces poèmes, c’est aussi leur caractère foncièrement panthéiste, et, pour tout dire, païen. A l’image de ses ancêtres rhapsodes, Bakhyt ne conçoit jamais la poésie comme un jeu formel, même s’il rassemble dans ses textes la richissime expérience poétique russe du XXème siècle. En effet, Bakhyt chante les puissances et « les idoles de pierre que personne ne nomme », la fidélité aux aïeux, la reconnaissance due aux maîtres, les chamois des montagnes et les oies sauvages, les tchabanes, ces berges de l’Asie centrale dont le nom fait songer aux chamanes. Chamane, oui, ce poète inspiré qui s’exclame : « Je suis fils du monde, je crois à son éternité / ô terre des steppes, nous sommes coupables devant toi ». Chamane, celui qui chante les Toumanes, ces bataillons du temps de Genghis Khan, et le culte encore vivace du cheval : « Le chant déferle, les sabots en cadence / Sous moi, le cheval est heureux / Et d’une mélodie oubliée la substance / dans mon cœur propage le feu. »

Tantôt, Bakhyt, « poète à mi-temps astrologue ébloui », rappelle la Grande Terreur de 37 et les camps perdus dans le brouillard, tantôt il évoque les néons de Moscou ou les pins bleus d’Alma-Ata.

Une voix purificatrice, primitive au sens le plus profond du terme, transcrite avec autant de probité que de talent.

Christopher Gérard

Jan Bakhyt, Perspective inversée, SL Publications, La Manufacture des livres, 216 pages.

Écrit par Archaïon dans Hommages, Mythes et Dieux, Sainte Russie | Lien permanent | Tags : poésie, kazakhstan, littérature russe | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28 novembre 2017

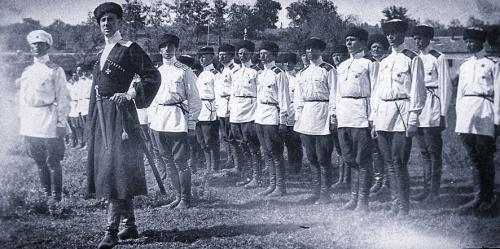

Le retour de l'ataman Krasnov

Brillante idée qu’ont eue les éditions des Syrtes, de rééditer De l’Aigle impérial au drapeau rouge, sans doute le grand roman de la Révolution russe vue du côté « blanc », et par un écrivain de talent qui fut aussi l’un des acteurs de cette tragédie.

Il y a une trentaine d’années, j’avais été frappé par la lecture de ce livre, lu dans l’édition Payot quasi introuvable de 1929, au point, des années plus tard, de suggérer sa réédition à mon éditeur et ami, Vladimir Dimitrijević, qui me parlait avec admiration des officiers blancs qui avaient été ses professeurs dans le Belgrade des années 40. Dimitri, comme tout le monde l’appelait, se souvenait encore de chansons de marches des Blancs.

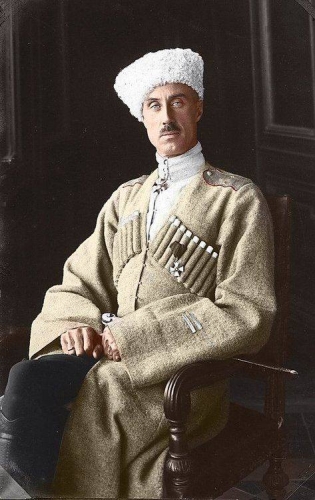

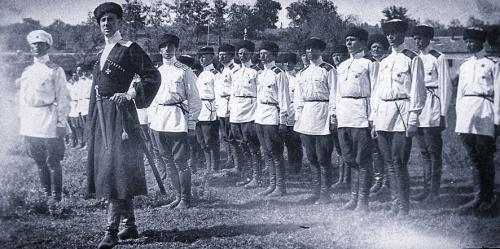

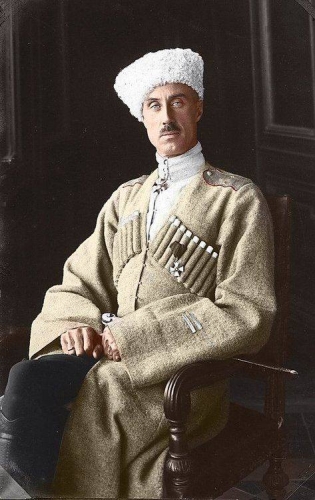

Officier cosaque, héros de la Guerre de 14, Piotr N. Krasnov (1869-1947) fut aussi un grand voyageur qui arpenta au service du Tsar l’Abyssinie, la Chine et l’Inde. Ethnologue, il rédigea des essais sur ses chers Cosaques. Officier supérieur, il assista aux premières loges à cette « décomposition de l’armée et du pouvoir » qu’un autre général blanc, Anton Dénikine, décrivit dans son exil parisien. Un bref moment favorable au Gouvernement provisoire en raison de son dégoût pour les intrigues de la Cour, le général Krasnov, un moment chef des armées russes (celles du pâle Kerenski), fut proclamé Ataman des Cosaques du Don, et donc chef de l’état cosaque. Réfugié en France puis, hélas ! pour lui, en Allemagne, il fut un écrivain célèbre dans l’émigration, et même au-delà, puisque ce roman connut douze traductions.

Vaste fresque à la russe (la traduction française est le résumé de sept cents pages d’un ouvrage bien plus volumineux), ce roman-fleuve digne d’Alexandre Dumas (mais un Dumas qui s’interroge sur la nature du Christ et sur la fatalité du Mal – un Dumas dostoïevskien) retrace la descente aux enfers de la Sainte Russie, depuis l’avènement de Nicolas II, le dernier Romanoff, jusqu’à l’atroce Guerre civile. Inépuisable, le sang russe y coule à flots bouillonnants, emporté par le vent de folie furieuse qui dévaste la Sainte Russie. Rouges ou (surtout) blancs, ses personnages fascinent en raison du talent qu’avait l’écrivain de décrire des figures tragiques, comme celle du général de cavalerie Sabline, son double romanesque, un temps aide du camp du Tsar, ou ce colonel Matsnev ( !), cynique à l’âme pure qui cite Ovide et Anacréon et considère Schopenhauer comme son maître. En réalité, le principal personnage du roman, c’est l’Armée impériale russe avec ses traditions séculaires, son éthique de l’honneur et ses préjugés de caste, ses grandeurs et ses servitudes. Krasnov perçoit bien le lent pourrissement des âmes et des caractères qui aboutit au chaos révolutionnaire dont tirera profit une clique de fanatiques inhumains– le portrait de l’immonde Lénine glace le lecteur. Celui d’une intelligentsia « hors sol », dirions-nous aujourd’hui, c’est-à-dire traîtresse et aveuglée par ses rêveries infantiles (utopies & bergeries, comme sous Louis XVI) révèle un maître. Le titanesque basculement d’une société usée, mais aussi travaillée par des officines ennemies, y est analysé avec brio, de même que le grand jeu à l’œuvre contre la Russie dès la Guerre russo-japonaise, et sans doute bien plus tôt.

Dans ce roman, Krasnov se montre germanophile et anglophobe, posture qui annonce d’une certaine façon son engagement aux côtés du IIIème Reich dès 1941, quand il prend la tête d’une croisade antibolchévique sous les ordres d’un tyran qui ne voyait dans l’immense masse russe qu’un fumier appelé à engraisser le Herrenvolk. Livré par les Anglais en 1945, Krasnov affrontera la mort avec le courage – et la naïveté ? – de ces admirables officiers blancs.

Un autre roman, très court lui, de Claudio Magris, Enquête sur un sabre (Gallimard), retrace les pathétiques derniers mois de cet état cosaque replié dans les montagnes du Frioul.

Oui, le vieil ataman fait rêver les écrivains… tout en leur donnant quelques belles leçons – l’inoubliable scène du cauchemar au Palais d’Hiver, quand le jeune Sabline monte la garde auprès de l’Empereur, sans oublier la fresque des caves sataniques de la Tchéka.

Christopher Gérard

Piotr N. Krasnov, De l’Aigle impérial au drapeau rouge, Editions des Syrtes, 730 pages, 25€.

Voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2006/11/19/russes-blancss.html

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature russe, émigration russe | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

13 novembre 2017

Sainte Russie

Spécialiste de l’histoire russe, N. Ross a notamment publié un essai sur Nicolas II (La Mort du dernier tsar, la fin du mystère, L’Age d’Homme). Il nous livre aujourd’hui un essai d’une grande clarté, illustré de photos inédites, sur l’état russe de Crimée, dirigé par le général Piotr Nikolaievitch Wrangel (1878-1928), dernier commandant en chef des Armées blanches et chef spirituel de l’émigration russe jusqu’à sa mort à Bruxelles, sans doute à la suite de l’inoculation par un agent soviétique du bacille de Koch. Issu d’une lignée germano-balte, le baron Wrangel, glorieux officier de la Garde, lutta dès le début contre les Rouges et, à partir du moment où il remplaça, en 1920, le général Dénikine à la tête de la résistance antibolchévique, fit preuve d’un sens de l’organisation et de visions politiques d’une rare ampleur, puisqu’il comptait reconstruire la Russie par le bas. Pragmatique, Wrangel tenta de développer un projet global pour une Russie libérée, notamment par le biais de réformes agraires et institutionnelles. L’état russe de Crimée (ou gouvernement de Tauride), qui fut de facto reconnu par la France, donne une idée d’un autre destin pour l’empire : presse libre, refus de l’antisémitisme, liberté religieuse… L’essai de N. Ross retrace tous les aspects de l’action du général Wrangel : opérations militaires, affaires économiques, réflexion spirituelle et politique (à laquelle prirent part B. Souvarine, S. Boulgakov et G. Vernadsky - futur théoricien de l’eurasisme). Wrangel parvint enfin à assurer l’exode de près de 150.000 réfugiés, civils et militaires, qui échappèrent ainsi au massacre.

Christopher Gérard

Nicolas Ross, La Crimée blanche du général Wrangel, Editions des Syrtes, 224 pages, 15€

*

**

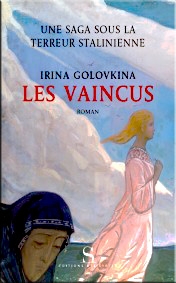

Le chant du cygne de l’aristocratie russe

Dans la plus pure tradition russe du roman océanique paraît enfin la traduction du livre longtemps clandestin d’Irina Golovkina (1904-1989), traduit sous le titre Les Vaincus, alors qu’en russe l’auteur l’avait intitulé Le Chant du cygne. Petite-fille du compositeur Rimski-Korsakov, Irina Golovkina appartient à une génération perdue de la noblesse russe, trop jeune pour avoir connu les fastes tsaristes, mais trop âgée déjà pour ne pas avoir reçu une éducation honnie par les bolchéviques. Son roman, où rien n’est inventé, décrit l’agonie des rescapés de la noblesse pétersbourgeoise jusqu’à la Grande Terreur des années 30. Ainsi, alors qu’un noble déchu ose baiser la main d’une amie tombée dans la misère, des passants s’exclament : « en voilà deux qu’on n’a pas encore achevés ». Pour peu que l’on fasse l’effort de s’y retrouver parmi les multiples et riches figures des derniers « ci-devant » de Leningrad, on les suit dans leurs tourments, leurs espoirs déçus et leurs cauchemars (« Seul celui qui a vécu sous la loi de Staline peut comprendre ce que signifie un coup de sonnette en pleine nuit »).

Rapidement, le prince Dachkov, qui vit sous une fausse identité « prolétarienne », la si fragile Assia Bologovskaïa, l’héroïque infirmière Ioulia, qui se fait l’historiographe de cette persécution, deviennent des amis pour qui l’on tremble tant l’auteur, à l’impressionnante culture russe, classique et française (elle connaissait Huysmans et Maeterlinck sur le bout des doigts), parvient, en évitant tout mélodrame, à transcrire les souffrances de ces déclassés condamnés à la dégradante promiscuité des appartements communautaires, à l’abaissement moral causé par les trahisons, aux exécutions sommaires et à la déportation dans les camps. Comme l’annonce l’incipit du roman : « le monde entier était recouvert d’un voile funèbre ». Une fresque bouleversante sur le malheur russe au XXème siècle.

Christopher Gérard

Irina Golovkina, Les Vaincus, Editions des Syrtes, 1120 p.

Publié dans Service littéraire, décembre 2012

*

**

Pour célébrer le 90ème anniversaire de la révolution russe, les éditions du Rocher proposent une réédition augmentée de Les Blancs et les Rouges. Histoire de la guerre civile russe (1917-1921), passionnant essai que Dominique Venner, directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire, a naguère consacré à un cataclysme qui engendra le plus terrifiant régime des temps modernes. D’une précision militaire, son récit de l’atroce guerre civile, des mutineries de 1917 aux ultimes révoltes populaires au bolchevisme, permet de comprendre à quel point « un soulèvement de millions de croquants hérissés de baïonnettes, conduits par une petite meute de fanatiques binoclards » fut la matrice d’un siècle de fer. Car la terreur instaurée par Lénine et Staline frappa durablement les esprits de l’époque par sa brutalité même et fut, plus tard, l’une des causes de l’avènement des dictatures mussolinienne et hitlérienne. Outre ce regard dans une perspective large, l’originalité de l’ouvrage réside dans l’étude comparée des Rouges et des Blancs : portraits et récits de campagnes alternent, illustrés par de nombreux témoignages à chaud longtemps occultés par une historiographie marxisante. De même, les insuffisances et les points forts de chaque camp sont analysés avec finesse : les Blancs comptèrent de valeureux chefs (Dénikine, Koltchak, sans oublier Wrangel, mort en exil à Bruxelles); quant aux Rouges, ils ne furent pas partout vainqueurs (Pologne, Finlande, Etats baltes). Bien des dogmes sont ainsi pulvérisés, notamment celui de « l’humanisme » de Lénine, qui ordonne sans hésiter des massacres d’une effroyable ampleur, ou celui du sens de l’histoire : en 1919 encore, les jeux n’étaient pas faits.

Après la prise du pouvoir par les bolcheviques, deux millions de Russes fuirent une Russie martyrisée. Dix mille d'entre eux trouvèrent refuge dans notre pays. C'est leur histoire, celle de l'émigration russe en Belgique durant l'Interbellum, qu'un jeune chercheur de l’Université de Louvain et du FNRS, W. Coudenys, a étudiée avec une minutie exemplaire (Leven voor de Tsaar. Russische ballingen, samenzweerders en collaborateurs in België,Davidsfonds). Tous ces exilés n'étaient pas nobles comme le général baron Wrangel, dernier chef des Armées blanches, mort (empoisonné?) à Uccle en 1928, mais nombre d 'officiers purent survivre grâce à l'aide de la Belgique, qui participa à l'intervention alliée contre les Rouges (voir les témoignages de l’écrivain belge Marcel Thiry). Le Roi Albert n'avait-il pas caché à l'époque son hostilité aux Soviets? W. Coudenys a dépouillé une masse impressionnante d'archives inédites - journaux de l'émigration, dossiers de la Sûreté, etc. - et nous offre ainsi un tableau très vivant de cette Russie de l'exil, tiraillée entre la fidélité et l'adaptation à un monde en crise. L'aspect culturel n'est pas négligé: cercles littéraires et groupes musicaux, sans oublier ce singulier courant eurasiste qui tint son premier congrès international à Bruxelles. Le rôle de l'épiscopat belge, comme celui de l'Université de Louvain, qui forma de nombreux cadres d'origine russe, bref, toute la vie d'un milieu caractérisé par une grande dignité, est retracée avec une précision d'entomologiste. L'émigration blanche étant un rarissime exemple d'armée en exil (pendant vingt ans), le chercheur s'est également penché sur les nombreuses associations militaires, surveillées et infiltrées avec une rare maestria par les services soviétiques. Voilà donc un éclairage fort utile sur l'histoire belge de l'entre-deux-guerres et de l'occupation, car une poignée de Blancs reprit le combat sous l'uniforme feldgrau, avec les déconvenues que l'on devine. Sur l’émigration russe, il faut remarquer que le dernier film d'E. Rohmer, Triple agent (lire aussi Eric Rohmer, Triple agent, Petite bibliothèque des cahiers du cinéma), un chef-d'œuvre d'intimisme, narre l'histoire d'une trahison dans le Paris des Russes blancs, celle du colonel Skobline. Enfin, sur les associations militaires, lire, de Paul Robinson, The White Russian Army in Exile 1920-1941(Oxford University Press).

*

**

Personnage clef du monde littéraire pétersbourgeois et figure éminente avec son mari l’écrivain Dimitri Merejkovski du symbolisme russe, Zinaïda Hippius (1869-1945) assista à la chute du tsarisme et à l’avènement du bolchevisme, après l’intermède Kerenski. Son journal des années 1914-1920 (Journal sous la Terreur, Collection Anatolia, éditions du Rocher), en grande partie occulté par le régime soviétique durant 70 ans, paraît enfin, livrant un témoignage accablant sur l’asservissement de la Russie à une clique d’idéologues barbares. Aux insuffisances des élites traditionnelles, à l’aveuglement des intellectuels répondent la brutalité sans complexe des Rouges qui, en quelques jours, s’emparent du pouvoir à la pointe des baïonnettes. Les étapes de ce processus infernal sont décrites au jour le jour avec une effrayante lucidité : qu’elle évoque le musellement de la presse, les arrestations (« Chaque jour, on fusille quelqu’un dans chaque soviet d’arrondissement ») et les viols, l’esclavage déguisé et le marché noir, les rafles de « bourgeois » et la délation généralisée, les pillages et les soûleries, les retournements de veste ou les fuites sans gloire, Hippius se hausse au niveau des grands historiens romains. Nous assistons éberlués à la fin d’un monde certes imparfait mais civilisé, et à la naissance d’une tyrannie : « tout le monde meurt (sauf les commissaires, leurs valets et les bandits). Plus ou moins vite. »

*

**

Spécialiste des courants nationalistes russes, Marlène Laruelle s’était fait remarquer par une brillante thèse sur l’eurasisme (L’idéologie eurasiste russe ou comment penser l’Empire, L’Harmattan, 1999). Elle s’attaque dans Mythe aryen et rêve impérial dans la Russie du XIXème siècle, (CNRS éditions), au mythe aryen dans l’aire culturelle russe. Définissant ce mythe comme « une recherche romantique des origines » ou comme « mode de lecture du monde », M. Laruelle montre que, au contraire de l’allemand, l’aryanisme russe fut toujours étranger au racialisme. Il convient donc de distinguer l’aryanisme, fils du romantisme européen, du racialisme, fruit monstrueux du scientisme. Le premier n’est nullement prédestiné à devenir ce qu’il fut de 1933 à 1945. De même, la diabolisation des courants romantiques, présentés comme menant fatalement au nazisme, devient intenable, puisque la quête identitaire russe, ignorant l’antisémitisme et en fait tout racisme, cette quête impériale plutôt que nationale, fascinée par l’Asie blanche tout en affirmant une européanité plus complète, se distingue radicalement de l’allemande. Laruelle montre avec brio que l’aryophilie russe fut pensée comme une réconciliation de l’occidentalisme et du slavophilisme. La Russie comme autre Europe. Sa thèse étudie également l’instrumentalisation du mythe aryen par la politique tsariste en Asie centrale : à l’époque du Grand Jeu (Kipling), les Slaves considéraient leur expansion dans ces régions stratégiques comme le « juste retour » des Aryens dans leur patrie originelle. Une thèse passionnante sur un sujet sensible, traité avec autant de tact que de probité.

Christopher Gérard.

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie, Sainte Russie | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Sainte Russie

Spécialiste de l’histoire russe, N. Ross a notamment publié un essai sur Nicolas II (La Mort du dernier tsar, la fin du mystère, L’Age d’Homme). Il nous livre aujourd’hui un essai d’une grande clarté, illustré de photos inédites, sur l’état russe de Crimée, dirigé par le général Piotr Nikolaievitch Wrangel (1878-1928), dernier commandant en chef des Armées blanches et chef spirituel de l’émigration russe jusqu’à sa mort à Bruxelles, sans doute à la suite de l’inoculation par un agent soviétique du bacille de Koch. Issu d’une lignée germano-balte, le baron Wrangel, glorieux officier de la Garde, lutta dès le début contre les Rouges et, à partir du moment où il remplaça, en 1920, le général Dénikine à la tête de la résistance antibolchévique, fit preuve d’un sens de l’organisation et de visions politiques d’une rare ampleur, puisqu’il comptait reconstruire la Russie par le bas. Pragmatique, Wrangel tenta de développer un projet global pour une Russie libérée, notamment par le biais de réformes agraires et institutionnelles. L’état russe de Crimée (ou gouvernement de Tauride), qui fut de facto reconnu par la France, donne une idée d’un autre destin pour l’empire : presse libre, refus de l’antisémitisme, liberté religieuse… L’essai de N. Ross retrace tous les aspects de l’action du général Wrangel : opérations militaires, affaires économiques, réflexion spirituelle et politique (à laquelle prirent part B. Souvarine, S. Boulgakov et G. Vernadsky - futur théoricien de l’eurasisme). Wrangel parvint enfin à assurer l’exode de près de 150.000 réfugiés, civils et militaires, qui échappèrent ainsi au massacre.

Christopher Gérard

Nicolas Ross, La Crimée blanche du général Wrangel, Editions des Syrtes, 224 pages, 15€

*

**

Le chant du cygne de l’aristocratie russe

Dans la plus pure tradition russe du roman océanique paraît enfin la traduction du livre longtemps clandestin d’Irina Golovkina (1904-1989), traduit sous le titre Les Vaincus, alors qu’en russe l’auteur l’avait intitulé Le Chant du cygne. Petite-fille du compositeur Rimski-Korsakov, Irina Golovkina appartient à une génération perdue de la noblesse russe, trop jeune pour avoir connu les fastes tsaristes, mais trop âgée déjà pour ne pas avoir reçu une éducation honnie par les bolchéviques. Son roman, où rien n’est inventé, décrit l’agonie des rescapés de la noblesse pétersbourgeoise jusqu’à la Grande Terreur des années 30. Ainsi, alors qu’un noble déchu ose baiser la main d’une amie tombée dans la misère, des passants s’exclament : « en voilà deux qu’on n’a pas encore achevés ». Pour peu que l’on fasse l’effort de s’y retrouver parmi les multiples et riches figures des derniers « ci-devant » de Leningrad, on les suit dans leurs tourments, leurs espoirs déçus et leurs cauchemars (« Seul celui qui a vécu sous la loi de Staline peut comprendre ce que signifie un coup de sonnette en pleine nuit »).

Rapidement, le prince Dachkov, qui vit sous une fausse identité « prolétarienne », la si fragile Assia Bologovskaïa, l’héroïque infirmière Ioulia, qui se fait l’historiographe de cette persécution, deviennent des amis pour qui l’on tremble tant l’auteur, à l’impressionnante culture russe, classique et française (elle connaissait Huysmans et Maeterlinck sur le bout des doigts), parvient, en évitant tout mélodrame, à transcrire les souffrances de ces déclassés condamnés à la dégradante promiscuité des appartements communautaires, à l’abaissement moral causé par les trahisons, aux exécutions sommaires et à la déportation dans les camps. Comme l’annonce l’incipit du roman : « le monde entier était recouvert d’un voile funèbre ». Une fresque bouleversante sur le malheur russe au XXème siècle.

Christopher Gérard

Irina Golovkina, Les Vaincus, Editions des Syrtes, 1120 p.

Publié dans Service littéraire, décembre 2012

*

**

Pour célébrer le 90ème anniversaire de la révolution russe, les éditions du Rocher proposent une réédition augmentée de Les Blancs et les Rouges. Histoire de la guerre civile russe (1917-1921), passionnant essai que Dominique Venner, directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire, a naguère consacré à un cataclysme qui engendra le plus terrifiant régime des temps modernes. D’une précision militaire, son récit de l’atroce guerre civile, des mutineries de 1917 aux ultimes révoltes populaires au bolchevisme, permet de comprendre à quel point « un soulèvement de millions de croquants hérissés de baïonnettes, conduits par une petite meute de fanatiques binoclards » fut la matrice d’un siècle de fer. Car la terreur instaurée par Lénine et Staline frappa durablement les esprits de l’époque par sa brutalité même et fut, plus tard, l’une des causes de l’avènement des dictatures mussolinienne et hitlérienne. Outre ce regard dans une perspective large, l’originalité de l’ouvrage réside dans l’étude comparée des Rouges et des Blancs : portraits et récits de campagnes alternent, illustrés par de nombreux témoignages à chaud longtemps occultés par une historiographie marxisante. De même, les insuffisances et les points forts de chaque camp sont analysés avec finesse : les Blancs comptèrent de valeureux chefs (Dénikine, Koltchak, sans oublier Wrangel, mort en exil à Bruxelles); quant aux Rouges, ils ne furent pas partout vainqueurs (Pologne, Finlande, Etats baltes). Bien des dogmes sont ainsi pulvérisés, notamment celui de « l’humanisme » de Lénine, qui ordonne sans hésiter des massacres d’une effroyable ampleur, ou celui du sens de l’histoire : en 1919 encore, les jeux n’étaient pas faits.

Après la prise du pouvoir par les bolcheviques, deux millions de Russes fuirent une Russie martyrisée. Dix mille d'entre eux trouvèrent refuge dans notre pays. C'est leur histoire, celle de l'émigration russe en Belgique durant l'Interbellum, qu'un jeune chercheur de l’Université de Louvain et du FNRS, W. Coudenys, a étudiée avec une minutie exemplaire (Leven voor de Tsaar. Russische ballingen, samenzweerders en collaborateurs in België,Davidsfonds). Tous ces exilés n'étaient pas nobles comme le général baron Wrangel, dernier chef des Armées blanches, mort (empoisonné?) à Uccle en 1928, mais nombre d 'officiers purent survivre grâce à l'aide de la Belgique, qui participa à l'intervention alliée contre les Rouges (voir les témoignages de l’écrivain belge Marcel Thiry). Le Roi Albert n'avait-il pas caché à l'époque son hostilité aux Soviets? W. Coudenys a dépouillé une masse impressionnante d'archives inédites - journaux de l'émigration, dossiers de la Sûreté, etc. - et nous offre ainsi un tableau très vivant de cette Russie de l'exil, tiraillée entre la fidélité et l'adaptation à un monde en crise. L'aspect culturel n'est pas négligé: cercles littéraires et groupes musicaux, sans oublier ce singulier courant eurasiste qui tint son premier congrès international à Bruxelles. Le rôle de l'épiscopat belge, comme celui de l'Université de Louvain, qui forma de nombreux cadres d'origine russe, bref, toute la vie d'un milieu caractérisé par une grande dignité, est retracée avec une précision d'entomologiste. L'émigration blanche étant un rarissime exemple d'armée en exil (pendant vingt ans), le chercheur s'est également penché sur les nombreuses associations militaires, surveillées et infiltrées avec une rare maestria par les services soviétiques. Voilà donc un éclairage fort utile sur l'histoire belge de l'entre-deux-guerres et de l'occupation, car une poignée de Blancs reprit le combat sous l'uniforme feldgrau, avec les déconvenues que l'on devine. Sur l’émigration russe, il faut remarquer que le dernier film d'E. Rohmer, Triple agent (lire aussi Eric Rohmer, Triple agent, Petite bibliothèque des cahiers du cinéma), un chef-d'œuvre d'intimisme, narre l'histoire d'une trahison dans le Paris des Russes blancs, celle du colonel Skobline. Enfin, sur les associations militaires, lire, de Paul Robinson, The White Russian Army in Exile 1920-1941(Oxford University Press).

*

**

Personnage clef du monde littéraire pétersbourgeois et figure éminente avec son mari l’écrivain Dimitri Merejkovski du symbolisme russe, Zinaïda Hippius (1869-1945) assista à la chute du tsarisme et à l’avènement du bolchevisme, après l’intermède Kerenski. Son journal des années 1914-1920 (Journal sous la Terreur, Collection Anatolia, éditions du Rocher), en grande partie occulté par le régime soviétique durant 70 ans, paraît enfin, livrant un témoignage accablant sur l’asservissement de la Russie à une clique d’idéologues barbares. Aux insuffisances des élites traditionnelles, à l’aveuglement des intellectuels répondent la brutalité sans complexe des Rouges qui, en quelques jours, s’emparent du pouvoir à la pointe des baïonnettes. Les étapes de ce processus infernal sont décrites au jour le jour avec une effrayante lucidité : qu’elle évoque le musellement de la presse, les arrestations (« Chaque jour, on fusille quelqu’un dans chaque soviet d’arrondissement ») et les viols, l’esclavage déguisé et le marché noir, les rafles de « bourgeois » et la délation généralisée, les pillages et les soûleries, les retournements de veste ou les fuites sans gloire, Hippius se hausse au niveau des grands historiens romains. Nous assistons éberlués à la fin d’un monde certes imparfait mais civilisé, et à la naissance d’une tyrannie : « tout le monde meurt (sauf les commissaires, leurs valets et les bandits). Plus ou moins vite. »

*

**

Spécialiste des courants nationalistes russes, Marlène Laruelle s’était fait remarquer par une brillante thèse sur l’eurasisme (L’idéologie eurasiste russe ou comment penser l’Empire, L’Harmattan, 1999). Elle s’attaque dans Mythe aryen et rêve impérial dans la Russie du XIXème siècle, (CNRS éditions), au mythe aryen dans l’aire culturelle russe. Définissant ce mythe comme « une recherche romantique des origines » ou comme « mode de lecture du monde », M. Laruelle montre que, au contraire de l’allemand, l’aryanisme russe fut toujours étranger au racialisme. Il convient donc de distinguer l’aryanisme, fils du romantisme européen, du racialisme, fruit monstrueux du scientisme. Le premier n’est nullement prédestiné à devenir ce qu’il fut de 1933 à 1945. De même, la diabolisation des courants romantiques, présentés comme menant fatalement au nazisme, devient intenable, puisque la quête identitaire russe, ignorant l’antisémitisme et en fait tout racisme, cette quête impériale plutôt que nationale, fascinée par l’Asie blanche tout en affirmant une européanité plus complète, se distingue radicalement de l’allemande. Laruelle montre avec brio que l’aryophilie russe fut pensée comme une réconciliation de l’occidentalisme et du slavophilisme. La Russie comme autre Europe. Sa thèse étudie également l’instrumentalisation du mythe aryen par la politique tsariste en Asie centrale : à l’époque du Grand Jeu (Kipling), les Slaves considéraient leur expansion dans ces régions stratégiques comme le « juste retour » des Aryens dans leur patrie originelle. Une thèse passionnante sur un sujet sensible, traité avec autant de tact que de probité.

Christopher Gérard.

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie, Sainte Russie | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |