21 septembre 2022

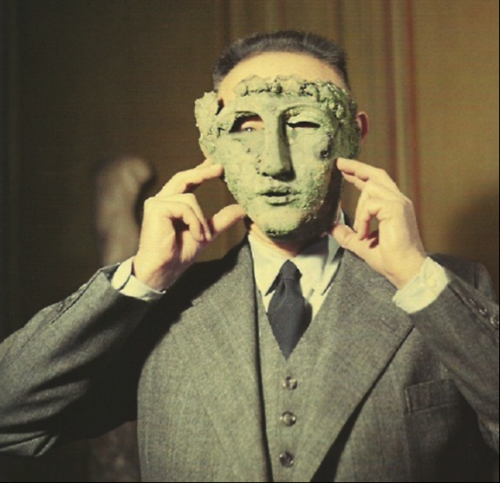

In memoriam Henry de Montherlant

Le 21 septembre 1972,

Henry de Montherlant se donnait la mort.

Pensons à lui !

« Je vois qu’arrivé au terme de ma vie j’ai bouclé la boucle, je suis revenu à la foi de mon adolescence, c’est-à-dire à l’absence de foi ; mais sympathie pour la religion, mêlée à amour pour le Grand Pan ».

La Marée du soir (1972)

La voix de Montherlant :

http://www.montherlant.be/audio-32-montherlant-poeme-3.html

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28 juin 2022

In memoriam Vladimir Dimitrijevic

Il y a onze ans disparaissait Vladimir Dimitrijevic, mon éditeur, mon ami - un seigneur que je saluais en ces termes dans Quolibets : « Jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à cette fin qui lui ressemble - nette, sur la route, au milieu des livres : une mort de combattant - Dimitri aura incarné l'insoumission aux diktats des partis comme aux pressions des coteries. Fugitif du paradis collectiviste, rebelle à toutes les propagandes, y compris les plus doucereuses, il aura sa vie durant bataillé pour céder la parole à ceux qui étaient bâillonnés, des dissidents aux mystiques. Dimitri ou le grain de sable. Dimitri ou le rebelle à toutes les mises au pas. Et quelle liberté d'esprit! Jamais je n'ai entendu dans sa bouche un mot convenu, le moindre jugement qui ne fût pas le fruit d'une réflexion originale, d'une réelle profondeur et dénuée de toute pose. Fulgurante intelligence que la sienne, qui lui permettait en quelques mots de louer un auteur, de déchiqueter un imposteur ! Quelle intuition face aux livres comme aux hommes! Quel instinct ! Dimitri est sans doute l'homme le moins dupe que j'ai jamais rencontré, et l'un des plus intelligents, devant lequel chacun ne pouvait se sentir que dépassé. »

Voici ce que disait de lui son ami et confrère Pierre-Guillaume de Roux : « Mais celui <l’éditeur> sans doute qui m’a le plus marqué et avec qui j’ai eu de nombreux échanges, c’est le regretté Vladimir Dimitrijevic, fondateur et directeur des Editions L’Age d’Homme. Après la mort de mon père, dont il était l’ami, il a été pour moi la grande référence. J’ai été « nourri au lait de L’Age d’Homme » et de la littérature slave. Les conversations que j’ai eues avec lui m’ont beaucoup inspiré et ont été déterminantes. Il incarnait dans ce monde de plus en plus livré à l’argent et à la rentabilité une certaine idée aristocratique de l’édition, au service de la littérature davantage qu’à la recherche d’un succès facile. Ce que j’ai profondément admiré chez lui c’est cette manière de construire un catalogue extraordinairement vivant et incarné, à l’image de ses passions et de sa personnalité. Il ne publiait rien au hasard. »

En ce jour anniversaire de sa mort,

ayons une pensée et /ou une prière pour Dimitri !

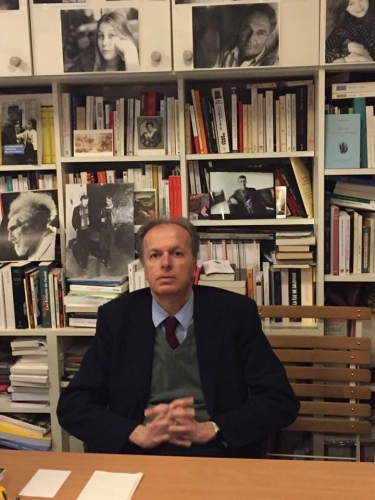

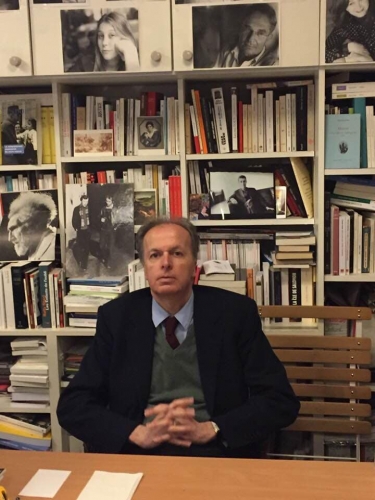

Avec Dimitri, au Salon du Livre de Paris (2010)

*

**

Entretien avec Dimitri, directeur de L'Age d'Homme

Entretien avec une légende vivante

du monde de l'édition

Christopher Gérard: Depuis très longtemps, vous éprouvez pour la Belgique une profonde tendresse, à la fois personnelle et littéraire. Pouvez-vous nous en parler?

Vladimir Dimitrijevic: En 1954, au moment où j'ai quitté clandestinement la Yougoslavie communiste pour l'Occident, je ne savais quasiment pas où se trouvait ma ville de naissance, étant donné que le passeport - belge - que j'utilisais n'était pas tout à fait le mien: j'étais né à Anvers, j'y habitais Moretuslaan, j'avais 39 ans et les cheveux blonds. En réalité je n'avais que 19 ans … Quant aux cheveux, il faut croire que les blonds mûrissent plus lentement que le noiraud que je suis! J'avais eu le culot de prendre un billet d'avion pour Zürich à l'aéroport de Zagreb, en me disant qu'aucun policier n'imaginerait une fuite pareille, et cela a marché. Donc je suis belge, mon nom est Jacques Booth. Depuis trente ans, depuis la première foire du livre de Bruxelles - où je viens tous les ans -, dès que j'ai une interview comme celle-ci, je dis: "Jacques Booth, écrivez-moi! Je voudrais savoir qui vous êtes, vous remercier et m'excuser pour les ennuis que vous avez pu avoir avec la police yougoslave étant donné que votre passeport avait disparu de l'hôtel où vous séjourniez." Appel fraternel est donc lancé à Jacques Booth. La première fois que je suis allé à Anvers, j'ai immédiatement cherché la Moretuslaan, numéro 22, pour voir la maison. Chose extraordinaire: c'était un terrain vague! Je suis donc arrivé ici avec un faux passeport belge, habitant un terrain vague! Cela m'a fait un effet belge. Et voici pourquoi: dans la littérature belge, dans le fantastique belge, les changements de maisons, de rues sont fréquents. On les trouve chez Jean Ray, chez Thomas Owen par exemple. On pourrait ainsi écrire l'histoire de quelqu'un qui cherche celui qui l'a aidé et qui se rend compte que tout est à refaire, que tout est à revivre.

Muni de ce "faux passeport" - une tradition bien belge - et domicilié avenue Moretus - un lointain confrère des XVII Provinces -, vous pouviez impunément vous intéresser à notre littérature…

Exactement. J'ai commencé à lire Ghelderode, quelques surréalistes belges et cela m'a plu. Les surréalistes belges sont les seuls vrais, car les surréalistes français, trop cérébraux, arrivent à détruire l'image, le texte ou même le récit. Je les trouve surfaits. C'est une tendance qui aboutit dans la publicité moderne. La télévision est un avatar de ce surréalisme. Dans une certaine mesure, il y a une correspondance entre les littératures slave et belge: elles partent du réel, sont enracinées et surtout, les écrivains sont très différents les uns des autres. Il existe de grandes tendances, bien sûr, mais ils restent des individualités, comme Muno, que j'aimais beaucoup, comme beaucoup d'autres. Parmi eux, je citerai Jacques Henrard, un auteur très particulier, qui lui aussi fait son chemin, je dirais: son souterrain littéraire. Cela me plaît. J'ajouterai ceci: on ne refait pas sa vie, mais si je devais être un éditeur enraciné quelque part, je préférerais être un éditeur belge que français. En Belgique, je me serais senti chez moi, à l'aise, car un éditeur, s'il peut toujours créer des collections, doit avant tout avoir un terreau. Je suis un éditeur établi en Suisse depuis 1966, mais ici, je crois que j'aurais mieux réussi grâce au terreau justement, à tous ces gens curieux, qui me plaisent, qui suivent leur propre chemin. J'espère qu'ils continueront, car on sent aujourd'hui une tendance à l'uniformité. Par mon travail, j'espère donner un peu d'espoir et d'ambition aux écrivains, et leur permettre de durer.

Plus de cinquante auteurs belges existent et durent grâce à vous, comme le montre le beau catalogue 2002: La Belgique à l'Age d'Homme. L'Age d'Homme est bien "nach dom", notre maison. Mais, puisque nous parlons de littérature belge, quels en sont pour vous les points forts ?

L'indépendance! Comme mon pays natal, la Belgique est un pays-frontière: vous avez les Flandres et la latinité. Surtout, la peinture joue un très grand rôle dans la formation du goût et de la sensibilité en Belgique. Et cette peinture, je ne vais pas dresser de catalogue mais je pense tout de suite à Ensor, eh bien, elle est bonne! Cette peinture est aussi une pensée…

Vous nous avez compris! La peinture comme pensée!

Oui, elle n'est pas qu'un décor, mais bien une pensée. Prenez Hugo Claus, qui est à la fois peintre, dramaturge et romancier: il a cette fougue, ce trait du peintre dans sa poésie, dans sa littérature. C'est très particulier à l'espace belge et il faut que ceux qui cultivent cet héritage pictural comptent ici. Quant à la langue, ce n'est "la langue française", tout comme en Suisse. Des Suisses comme Haldas ou Ramuz sont de grands écrivains français, mais leur génie ne réside pas dans la suavité de l'expression ni dans la rhétorique. Leur langue est une langue arrachée, proche du pays et de ses gens, de leur accent, cela se sent. Pour moi, c'est essentiel: sans ce terreau, la littérature n'existe pas vraiment. En fait, il y a parmi les écrivains, ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors peuvent produire des textes fantastiques, extraordinaires, étincelants, tout ce que vous voudrez, mais ils ne touchent pas. Ils ne sont pas dedans! L'essentiel est de tirer tout le suc d'un pays, sa musique et cela demande un grand travail. Voyez Ramuz, qui a publié jadis Deux Lettres, l'une adressée à son mécène suisse, l'éditeur suisse Mermod, l'autre à Bernard Grasset, sans doute le plus grand éditeur de sa génération. Grasset était attentif à cela: il avait senti que le sort de la littérature française se jouait dans la profondeur, dans…

… dans les marges ?

… dans les marges, oui. Enracinée comme chez Poulaille, ou l'œuvre colossale d'un Ramuz, d'un Giono, des écrivains qui ont fait coïncider la langue et la réalité. Chez Ramuz, vous entendez hésiter les personnages; des silences s'installent. Même chose chez Céline, très proche du monde des artisans du Passage Choiseul dont il a le parler dans l'oreille et qu'il transfigure en grande littérature. Tout ce courant était une réaction à une littérature assez conventionnelle, qui avait ses stylistes, mais qui me touche peu. La Belgique, avec un Ghelderode, c'est ma littérature!

Parlez-nous des grands écrivains belges que vous avez lus.

Depuis toujours, j'ai une passion pour Simenon comme pour Tchékhov et Toilstoï. Ce sont des médiums. Le style de Simenon est très personnel: quand vous essayez de le traduire dans une autre langue, vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi. J'ai pu le vérifier en lisant des essais en serbe ou en russe, si vous traduisez Simenon mot à mot, ce n'est plus du Simenon. Vous n'avez qu'une histoire, mais vous perdez les silences. Le silence d'un Simenon est particulier, mystérieux même. Le théâtre de Ghelderode m'a beaucoup marqué et j'espère qu'il existe encore des metteurs en scène capables de représenter ce Moyen Age qui entre sans frapper, ce Moyen Age exubérant, que l'on trouve dans la peinture de l'époque. Alors, comment cette exubérance a-t-elle été perdue dans la civilisation européenne, c'est un autre sujet…

Vaste problème…

Oui, vaste problème!

Et parmi les écrivains belges que vous avez rencontrés…

J'aime beaucoup Jacques Henrard, un homme qui semble sortir des nouvelles de Tchékhov, simple et effacé. Il y a chez lui une compassion qui vous serre le cœur, sans volonté directe d'émouvoir. Pour moi, c'est un auteur très important. Je ne parlerai pas d'autres contemporains, ou alors une autre fois.

Et comme éditeur en général, de quoi êtes-vous le plus fier?

Du catalogue! Vous voyez, quand on me demande de parler de métier, je réponds que je ne sais pas. Quand suis-je devenu éditeur? A treize ans? Au moment où, en classe, dans le dénuement qui était le nôtre au sortir de la guerre, nous étions graves? Graves et pleins d'énergie, parce que, malgré la guerre et les familles décimées, régnait une sorte d'exubérance… Et puis il y avait la censure qui s'est abattue sur ma famille tout d'abord, ensuite sur mes goûts intérieurs. Comment se fait-il que je me suis toujours trouvé à côté des choses admises, sans le vouloir? Voilà une question qui me préoccupe: pourquoi ai-je toujours été à côté de ce qu'"on" attendait de moi? Je ne sais pas. Je ne suis absolument pas marginal, comme certains de mes confrères qui se situent explicitement "dans la marginalité". Je ne suis pas contre, mais ailleurs. Là où je peux réparer les torts, laisser les gens parler quand ils sont brimés. Je me suis intéressé au futurisme italien, à la littérature anglo-saxonne, à Wyndham Lewis, l'un des plus grands écrivains anglais, un homme complet, peintre et inventeur de formes, constamment mis dans les marges. Il n'est pas "marginal", il est mis dans les marges: les journaux ne parlent pas de lui. Même chose pour l'étonnant Caraco, dont j'ai publié plus de vingt livres. Je pense aussi à un autre homme complet, l'un de mes préférés, S. Witkiewicz. Tous ces gens sont autodidactes comme moi. Les formations restreignent la curiosité. Or, pour moi, la connaissance est une sorte de métastase permanente. Tout m'intéresse, même les insectes exotiques…

Ce serait donc le secret de votre métier: une curiosité tous azimuts ?

Oui, une curiosité tous azimuts, mais pas dispersée. Passionnée. Je ne mélange pas les genres. A un moment donné, se construit dans ma tête la mosaïque du catalogue. Vous voyez, quand je suis invité chez quelqu'un, la première chose que je fais, c'est impératif pour moi, c'est de regarder sa bibliothèque. On a beau me tendre un apéritif, tenter de m'asseoir de force, je regarde les livres. Et je regarde ce qui manque. C'est instinctif. Ainsi, ici à la Foire, je regarde partout et je me dis: "hou, là, il manque…" Ou bien: "ah, il a rempli la case". Cette mosaïque est pour moi essentielle: j'interroge ceux que je rencontre, mes amis, mes auteurs pour savoir où va le théâtre, où va le cinéma, etc. Ce que j'aime, c'est de recevoir un coup, a blow, disent les Anglais. La gifle en pleine figure. Qu'on me dise: mais, mon Dieu, regarde! Rozanov, Caraco, Witkiewiecz me donnent ce genre de choc. De ces chocs naît la mosaïque. Le catalogue. En fait, je suis très attaché à la transmission de la vie.

Je suis un grand pessimiste, mais qui croit à la transmission de la vie.

Bruxelles, le 14 février 2004

Cet entretien a d’abord paru dans la Revue générale de mars 2004 (Bruxelles).

Pierre-Guillaume de Roux, l'héritier.

14 février 2021

Adieu à Pierre-Guillaume de Roux

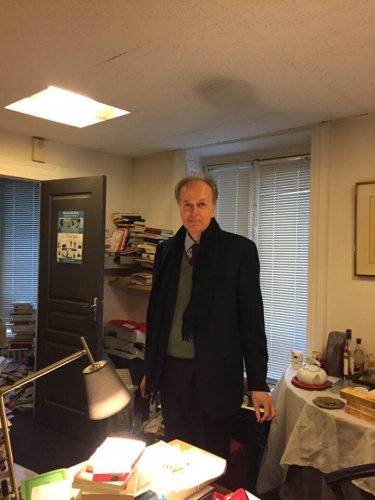

PGDR dans son bureau, rue de Richelieu

Terrible nouvelle, à moi parvenue comme cela arrive de plus en plus souvent par le biais de la toile : Pierre-Guillaume de Roux, mon ami, mon éditeur, vient de mourir d’un cancer caché avec autant de soin que de courage à presque tout son entourage.

L’autre jour, je recevais encore l’un de ces services de presse qui illuminent ma journée, le livre d’un ami, Ludovic Maubreuil, autour du cinéaste Claude Sautet, empaqueté par son éditeur et dont l’étiquette portait son écriture.

A l’instar de son ami et parrain dans l’Orthodoxie, Vladimir Dimitrijevic, alias Dimitri, Pierre-Guillaume aura travaillé jusqu’au bout. Le premier est tombé sur la route, au volant de sa camionnette bourrée de livres ; le second, aux commandes de sa maison, avec droiture et courage. Comment, aujourd’hui, ne pas unir ces deux magnifiques figures dans pensées & prières ?

« Je souhaite qu’il soit Attila », écrivait un jeune père - et quel père, le comte Dominique de Roux, un vrai corsaire ! - le jour de la naissance de Pierre-Guillaume, son premier fils. Un demi-siècle et des poussières plus tard, Attila était désigné, si l’on en croit des gazettes, comme « l’éditeur des proscrits », voire comme « celui du Diable ». A l’heure des gestionnaires et des curateurs, Pierre-Guillaume de Roux, actif dans l’édition depuis presque quarante ans, tour à tour à La Table ronde, chez Julliard et chez Critérion, aux Syrtes ou au Rocher, continuait d’incarner la figure solitaire du passeur, totalement dévoué à cet art austère, souvent délicat, dangereux parfois, de l’édition vécue comme un sacerdoce.

Il l’a payé cher : sa collaboratrice, une consoeur, me rappelait hier à quel point, pour avoir osé publier un auteur considéré comme maléfique, il fut agoni d’injures et même menacé de mort, jour après jour. L’envie, la méchanceté, la rage idéologique ont sapé cet homme d’une folle intégrité qui n’aimait que la littérature en tant qu’expérience spirituelle et initiatique. Toutes nos conversations tournaient autour de ce thème – qu’est-ce qu’éditer ? Comment résister aux étouffoirs spirituels de notre temps ? - qu’il défendait avec une ferveur de jeune homme, mais sans naïveté aucune, car lucide était l’homme que je pleure aujourd’hui.

Face -à-face avec un géant, en compagnie de Madame Mère

Il y a vingt ans, lors de son départ des éditions des Syrtes, qu’il avait fondées et dont il fut exclu (un peu comme son père le fut de L’Herne), il expliquait à un confrère que son objectif était de « maintenir très haut la barre » et d’assurer le renouvellement et de « nouvelles échappées du génie français, issues des marges, des parages incontrôlables ». Tout Pierre-Guillaume, que j’appelais parfois Louis-Ferdinand, son autre prénom, est là, dans cette inflexible volonté de résister au fatal renoncement.

J’aimais chez Pierre-Guillaume qu’il incarnât une figure, fidèle aux rêves de l’enfant qui lisait Bloy et Shakespeare, entre deux missives de son père, occupé à éditer Pound ou Céline, quand il ne fomentait pas quelque révolution dans la brousse africaine.

J’aimais qu’il m'ait accueilli dans son capharnaüm de la rue de Richelieu par ces mots : « vous êtes ici chez vous ». J’aimais qu’il ait repris le flambeau de son maître, Vladimir Dimitrijevic, et qu’il voulût jouer pour moi comme pour tant d’autres le rôle de Dimitri.

Lors de mes trop rares passages parisiens, j’aimais me retrouver en face de cet homme élégant (je ne l’ai jamais vu sans cravate), un tantinet distant, hautain peut-être (par timidité et parce que ce monde le blessait, lui aussi), toujours attentif, d’une si rare affabilité, qui croisa Pound et Gracq, conversa avec Abellio et Savimbi, et qui parlait - cet imparfait me crucifie - comme personne de Gregor von Rezzori ou de Boris Biancheri.

J’aimais qu’il publiât de nouveaux maudits que les censeurs ne prenaient pas la peine de lire, tout aveuglés par la haine aux noires prunelles.

J’aimais qu’il me confiât sa passion pour Dickens ou pour l’Italie, quand il me demandait des nouvelles de tel ami. J’aimais lui transmettre mes hommages à Madame Mère, à qui vont aujourd’hui mes fidèles pensées. J’aimais cette raideur de la nuque sans rien de sec, cette tenue et la vision chevaleresque qu’il avait de son métier - je devrais dire, de son destin.

J’aimais enfin cette modestie devant la chose écrite, son émerveillement intact, sa passion d’éditer malgré les embûches et les cabales.

Adieu, jeune frère, que la terre te soit légère !

Christopher Gérard

Le 14 février MMXXI

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : littérature, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

24 janvier 2021

Jean Parvulesco ou la conspiration permanente

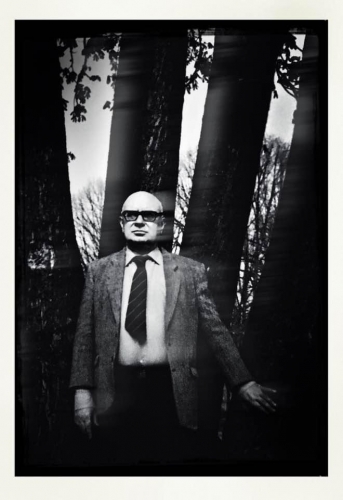

Jean Parvulesco, vu par le mythique Eric Steppenwolf

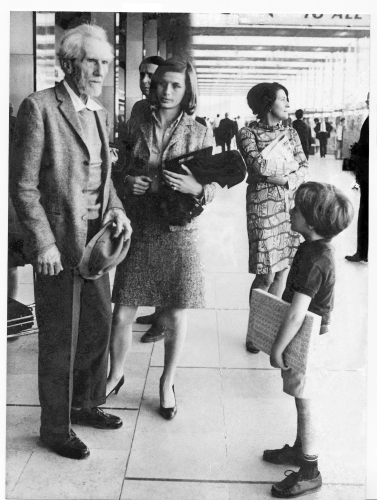

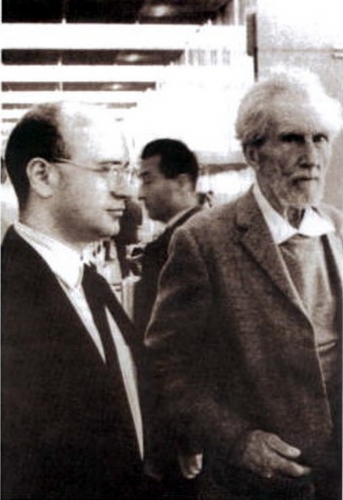

Jean Parvulesco et Ezra Pound

La récente publication d'un ouvrage pour le moins décevant autour de l'écrivain Jean Parvulesco est l'occasion de remettre en ligne quelques textes que j'ai naguère consacrés à cet ami disparu.

"Notre solitude est la solitude des ténèbres finales"

Nous retrouvant il y a peu dans son pigeonnier du XVIème, un spritz à la main, nous refaisons l'Empire, et le voici qui s'exclame : "je suis un conjuré depuis… 1945". Tout est dit de cet écrivain énigmatique (près de quarante volumes publiés, et toujours clandestin comme en 62) qui, livre après livre, creuse le même sillon pourpre, celui du gaullisme de la Forêt Noire, un gaullisme mâtiné de tantrisme et de géopolitique eurasienne. L'homme a connu Heidegger et Pound ; il a fréquenté l'amiral Dönitz (après le 8 mai 45, semble-t-il) et Maurice Ronet; il a été l'ami et le confident d'Abellio et du regretté Dominique de Roux. Godard l'a fait apparaître dans A bout de souffle sous les traits de Melville, Rohmer lui a donné un rôle dans L'arbre, le maire et la médiathèque.

Jean Parvulesco, sous les traits de Jean-Pierre Melville, dans A bout de souffle

De son perchoir, le Prêtre Jean reste en contact avec les activistes des profondeurs, de Moscou à Buenos Aires. Mieux, il suit à la trace les écrivains secrets d'aujourd'hui, la fine fleur de l'underground: Dupré, d'Urance, Mata, Bordes, Novac, Mourlet, Marmin et quelques autres rôdeurs.

Deux livres imposants marquent son retour sur la scène, un roman, Un Retour en Colchide, et un recueil d'essais, La Confirmation boréale. Deux aérolithes que nous devons au courage d'éditeurs qu'il convient de saluer. La démarche de Jean Parvulesco peut se définir comme suit : irrationalité dogmatique. Roman de cape et d'épée, journal intime, programme d'action révolutionnaire : le Prêtre Jean mêle le tout pour révéler ses intuitions et poursuive le combat contre "le gouffre noir de l'aliénation ". Comprenne qui devra.

(...)

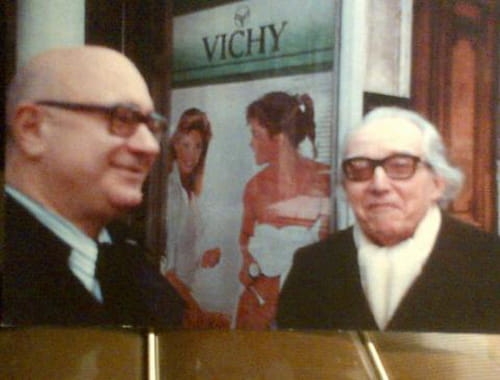

Jean Parvulesco et son ami Raymond Abellio

Qui était donc Jean Parvulesco?

Eternel conjuré, Jean Parvulesco est surtout un infatigable travailleur : il signe aujourd'hui son dixième roman depuis 1978, parmi lesquels le mythique Les Mystères de la Villa Atlantis (L'Age d'Homme), qui, avec tous les autres, forme une somme où l'ésotérisme et l'érotisme se mêlent au Grand Jeu. Fidèle au mot de son ami de Roux, Parvulesco aura appliqué Nerval en politique …et vice versa. L'homme a survécu aux camps de travail staliniens, s'est évadé d'une geôle titiste, a traîné ses bottes dans les décombres de Vienne, avant de suivre les cours de Jean Wahl à la Sorbonne, d'approcher Heidegger, Evola et Pound.

Etrange et attachant personnage que cet écrivain mythiquement né à Lisieux en 1929, compatriote d'Eliade, ami d'Abellio (voir son essai Le Soleil rouge de Raymond Abellio, Ed. Trédaniel) comme de Dominique de Roux, lecteur de Bloy, Meyrink, Lovecraft. De Jean Parvulesco un expert en clandestinité tel que Guy Dupré a pu écrire qu’il témoignait de "l'entrée du tantrisme en littérature". Et en effet, chacun des romans de Jean Parvulesco peut aussi être lu comme un rituel de haute magie. C'est dire si l'œuvre reste dans l'ombre, d'autant que son auteur ne mâche pas ses mots sur notre présente déréliction. A ses vaticinations qui prédisent sans trembler un cataclysme purificateur Parvulesco ajoute des visions géopolitiques d'une troublante acuité. Avec une habileté démoniaque, l'écrivain passe d'un registre à l'autre, tantôt aux lisières du burlesque (camouflage?), tantôt prophétique - et toujours servi par une écriture hypnagogique.

.

..

Ses deux récents livres, publiés par Alexipharmaque, l'étonnante maison d'Arnaud Bordes, illustrent bien les obsessions de cet auteur qui incarne une tradition mystique et combattante. Le Sentier perdu nous fait rencontrer Ava Gardner et Dominique de Roux, tout en évoquant (invoquant?) Thérèse de Lisieux ou Leni Riefenstahl. Tout Parvulesco se retrouve dans ces couples improbables. Est-ce un journal, un essai sur le gaullisme révolutionnaire, un roman chiffré, un programme d'action métapolitique? Le sujet: la fin d'un monde en proie à la grande dissolution dans l'attente d'un embrasement cosmique. Une spirale prophétique, pour citer l'un de ses essais. Dans la Forêt de Fontainebleau se présente lui (faussement) comme un roman stratégico-métaphysique sur le rôle messianique de la France, clef de voûte du bloc continental, et du catholicisme comme unique voie de salut. J'ignore ce que pensent les évêques de ce catholicisme mâtiné de tantrisme et de tir au Beretta, mais après tout qu'importe. Enfin, Parvulesco actualise le mythe du Grand Monarque, en l'occurrence Louis XVI, miraculeusement sauvé du néant par une conspiration d'élus. Rites érotiques et meurtres rituels, cisterciens et barbouzes, Versailles et le Vaucluse: pas un temps mort dans ce roman sans pareil!

Avec Jean Parvulesco, à la librairie L'Age d'Homme, rue Férou

Entretien avec Jean Parvulesco

Christopher Gérard: En première ligne sur le front des Lettres depuis trente ans au moins, vous vous revendiquez d'une "nouvelle littérature grand-européenne fondée sur l'Etre". Comment définissez-vous ce combat d'hier et d'aujourd'hui?

Jean Parvulesco : Je pense que l'heure est vraiment venue pour reconnaître qu'en réalité toutes les littératures européennes ne constituent qu'une seule grande littérature, expression d'une même civilisation et d'un même destin, d'une même prédestination. Avec l'avènement et l'affirmation de l'oeuvre visionnaire de Martin Heidegger, la civilisation européenne s'est vue rappelée à l'ordre, sommée de se tourner à nouveau vers l'être, comme lors de ses origines antérieures, polaires et hyperboréennes. Origines premières que l'on a totalement oubliées dans les temps plus récents, avec les troubles profonds et les effondrements de l'actuelle dictature du non-être. Certes, à présent le grand renouveau ontologique et suprahistorique pressenti par les nôtres est encore à peine visible, maintenu encore dans l'ombre, mais déjà engagé irréversiblement à contre-courant par rapport à la situation du désastre actuel de la civilisation européenne sur le déclin, menacée à terme d'une extinction définitive. Aujourd'hui, en apparence tout au moins, le spectacle des actuelles littératures européennes est donc celui d'une insoutenable désolation, d'une soumission inconditionnelle aux abjectes exigences de notre déchéance acceptée comme telle. Mais, en réalité, sous les amoncellements écrasants des pesanteurs de l'état antérieur d'assujettissement au non-être, le feu du nouvel état, du nouveau renouvellement annoncé, brûle, dévastateur, qui très bientôt, va l'emporter. A condition que nous autres, de notre côté, nous soyons capables de faire le nécessaire, de forcer le destin. De faire ce qu'il nous incombe de prendre sur nous, révolutionnairement, pour que le grand renversement final puisse se produire dans les temps et dans toutes les conditions requises. Pour que la Novissima Aetas se laisse venir. Car tel s'avère être, en fin de compte, le mystère de la délivrance finale, que tout dépend de nous.

Cependant, la situation encore indécise des groupes, des communautés et des instances actives, des personnalités de pointe qui incarnent l'actuelle offensive du "grand renouveau" occultement déjà en cours, fait que ceux-ci doivent se maintenir, pour un certain temps, dans l'ombre, n'avancer que souterrainement. Mais cela va bientôt devoir changer. A mesure que nous allons pouvoir sortir de l'ombre, les autres vont devoir y entrer.

Comment vous situez-vous sur cette actuelle "ligne de front" ?

En premier lieu, ces derniers vingt ans, j'ai écrit une trentaine d'ouvrages de combat, dont dix grands romans d'avant-garde "engagés en première ligne". Des romans faisant partie, dans leur ensemble, d'un cycle arthurien de douze titres. A présent, il me reste deux romans à publier, soit Un Voyage en Colchide, dont je viens de terminer la rédaction finale, ainsi que le dernier ouvrage du cycle de douze, dont, pour le moment, je ne pense pas pouvoir révéler le titre. Bien sûr, j'ai eu, pendant tout ce temps, et j'ai encore en continuation d'autres activités, dont je ne pense pas non plus pouvoir parler ici. Question de cloisonnement: on me guette au tournant, sûr.

Quelles ont été les grandes lectures, celles qui ont le plus contribué à votre évolution créatrice ?

Je commencerai par le Gobineau des Pléiades. Ensuite, le groupement des occultistes anglo-saxons, Bram Stoker, Bulwer-Lytton, Arthur Machen, Algernon Blackwood, Dennis Wheatley, John Buchan, Talbot-Mundy. Et aussi Maurice Leblanc, Gustav Meyrink, Raoul de Warren, Henri Bosco, André Dhotel, Biély, Boulgakov. Ainsi que les plus grands, Ezra Pound, Joyce, Hamsun, Heidegger, Céline, Heimito von Doderer. Et René Daumal, Drieu la Rochelle, Raymond Abellio, Guy Dupré.

Je dois vous avouer que j'ai beaucoup et très vivement apprécié votre roman Maugis, sur lequel je me suis réservé le droit de faire un important article, livrer toutes les raisons, y inclus les plus cachées, de la fascination obstinée que ce roman n'a pas fini d'exercer sur moi.

Je citerai aussi les romans de David Mata, et surtout son Hermann que viennent de publier, à Pau, les éditions Alexipharmaque, dirigées par Arnaud Bordes. Enfin, il me semble que je dois parler des activités des éditions DVX qui, dans le Vaucluse, se sont destinées à faire paraître, sous la direction de Guillaume Borel, toute une série de mes écrits inédits. Le dernier publié, en octobre prochain, s'intitule Six sentiers secrets dans la nuit. Il s'agit de critiques littéraires d'actualité, représentatives du combat de salut qui est le nôtre. Six instances de haut passage.

Que pensez-vous de la prochaine rentrée littéraire ?

Une chose d'une inconcevable saleté, d'une nullité totale, d'un exhibitionnisme à la fois éhonté et sans doute inconscient. On est arrivé au dernier degré de l'imbécillité et de l'imposture avantageuse. Ce sont les derniers spasmes de l'assujettissement de l'être aux dominations du non-être. Le Figaro en date du 21 août 2007 consacre deux pages entières, dont une première en couleurs, à la "rentrée littéraire en vingt titres". On y lit: Olivier Adam, A l'abri de rien, "Olivier Adam se met dans le peau d'une femme à la dérive, qui abandonne son mari et ses deux enfants pour aide aux réfugiés clandestins". Et Mazarine Pingeot, "Une femme tente d'expliquer à son mari les raisons pour lesquelles elle a tué et congelé, à sa naissance, l'enfant qu'elle avait porté en secret". Et on annonce 727 romans de la même eau, qui seront publiés d'ici à la fin octobre. Il n'y a plus rien à faire, le dispositif en pleine expansion de l'aliénation anéantissante, de la prostitution suractivée de la conscience européenne que l'on nous impose, a atteint son but, ses buts. A telle enseigne que la rédaction du Figaro précise que "nous vous présentons ici vingt titres qui feront l'actualité, cela ne présage en rien de leur qualité littéraire".

Paris, août MMVII

.

..

IMPERIUM ULTIMUM

Quelques propos recueillis à l’équinoxe de printemps 1998

Mais qui êtes-vous donc ?

Jean Parvulesco : Qui suis-je ? Un combattant dépersonnalisé de l’actuelle montée révolutionnaire souterraine, montée impériale grand-continentale eurasiatique en marche vers l’installation politico-historique de notre futur Empire Eurasiatique de la Fin. Inconditionnellement engagé dans ce combat, depuis longtemps déjà, je ne me reconnais plus d’origines personnelles, ni d’autre avenir que celui de la poursuite, jusqu’au bout, de l’entreprise révolutionnaire finale qui est aujourd'hui la nôtre. Toutes mes activités créatives ou de subversion supérieure, toute ma conscience de moi-même et du monde, et jusqu’à mon existence même, dans son cours le plus immédiat, appartiennent donc au grand combat impérial souterrain actuellement en train de s’affirmer, et dans lequel je vois l’accomplissement d’une volonté providentielle finale, qui va vers l’avènement apocalyptique du Regnum Sanctum. (…)

J'ai choisi de me sacrifier sciemment pour la cause qui est la nôtre, de me dépouiller de toute prétention de vie personnelle avouable, de tout assujettissement de carrière ou de montée sociale, de tout céder, d’avance, aux impératifs visionnaires de notre combat : je n’existe plus, je ne suis plus que le “concept absolu” du grand combat révolutionnaire impérial en cours. Je crois qu’en ce qui me concerne, il s’agit peut-être d'un nouveau genre de militantisme, d'un "activisme transcendantal", qui correspond d’ailleurs au déjà fort exhaussement du niveau auquel se pose désormais le fait du combat politique lui-même, engagé à l’avant-garde d'une histoire arrivant à son terme, s’apprêtant à se dédoubler en son propre contraire lors de son passage à l’au-delà de l’histoire, à la "transhistoire" qui vient. Un "activisme transcendantal" à la disposition du nouvel Ordre combattant qui régira le monde à venir et son histoire ; une histoire, avec un mot de Heidegger, encore imprépensable. Raymond Abellio, dans Heureux les Pacifiques : "Nous n’allons qu’au peuple invisible, celui qui survivra et qui sera chargé de repeupler le monde. C’est à nous, à notre Ordre, qu’il incombera de découvrir, de retenir, de résumer l’acquis des derniers millénaires, dix mille ans peut-être, et de le passer à la nouvelle terre. Alors, pour ceux-là, je veux bien faire le militant, tu comprends. Je n’appelle plus ça de la politique". (…)

Vous conjuguez en vous de multiples et riches influences. Pouvez-vous nous avouer quelles furent pour vous les grandes lectures ? Les grands voyages ?

Mes lectures ? Je crois que, très tôt, j’avais tout lu. Sincèrement, je n’arrive pas à dégager une influence prépondérante, pour ma formation, dans l’auto-encerclement que je n'en finis plus d'édifier autour de moi, de mes lectures, même aujourd'hui. Mais faudrait-il, peut-être, que je fasse une exception pour l’œuvre de René Guénon ? C’est que je n’ai jamais rien appris, en fait, à travers mes lectures : je n’ai jamais lu que ce qui pouvait me conforter dans mes propres convictions, certitudes intérieures, illuminations, dans ce qui déjà était venu émerger du tréfonds de moi pour s’installer décisivement en ma conscience. Ainsi ai-je été puissamment soutenu dans mes certitudes visionnaires par Hölderlin, par Heidegger aussi, par quelques écrivains occultistes, comme Arthur Machen, Dennis Wheatley et Talbot Mundy, John Buchan ; par le Edgar Alan Poe des Aventures d'Arthur Gordon Pym. Et là, je tiens à citer aussi les écrits héroïques, exaltés, de Miguel Serrano. Tout ce que je sais, je l’ai donc appris, mystérieusement, par un incessant surgissement à vif qui, depuis la fin de mon enfance, s'était engagé à faire surface en moi ; déjà, peut-être, à partir de onze, douze ans ; où il m’en était venu comme un enseignement indéfiniment recommencé, renouvelé, continué, dont le murmure abyssal n’a pas fini de se produire en moi, jusqu’à présent. Un exemple : si, vers ma quinzième année, j’avais intensément pratiqué les romans de Mircea Eliade, c’est parce que l’idée m'était alors venue que je devais y trouver des passerelles, des points forts d'appui pour ma propre vision conductrice fondamentale, qui était, à ce moment-là - et qui l’est restée, aujourd'hui encore celle de l’amour considéré comme la suprême modalité de connaissance. Non, je le répète, je ne me reconnais aucune lecture dont je puisse dire qu’elle m’ait été décisive. Encore une fois, tout ce que j'ai jamais appris m’est venu de l’intérieur de moi-même, comme par un perpétuel enseignement secret. Ainsi même que le disait Augustin d’Hippone: Christus intus docet, "c’est de l’intérieur que le Christ enseigne". (…)

Quelles furent vos grandes expériences ?

J'ai connu la cellule blindée numéro 15 de la prison centrale de l'UDBA titiste, Dalmatinska Uliga, à Belgrade, le camp de concentration de Zrenianin, dans le Banat yougoslave, ainsi que le camp de travaux forcés de Litva-Banovic, en Bosnie, dans les mines de charbon. J'ai fait clandestinement toute l'Europe, de Belgrade à Lisbonne, et toute l'Afrique du Nord aussi. J’ai été assigné à la résidence à Melilla, au Maroc espagnol, et j'ai navigué clandestinement dans toute la Méditerranée occidentale, à bord de certains bâtiments espagnols, ou qui battaient le pavillon libérien. Il y a de cela une quarantaine d'années, en des temps de folie et d’aventures aussi exaltantes que dangereuses, dont je n’ai gardé qu’un souvenir comme étranger à moi-même, comme s’il s’agissait de la vie d'un autre. J’avais alors à maintes reprises frôlé de très près la mort, vraiment de très près, j’avais senti sur moi son souffle glacé. Mais tout s’est perdu dans l’obscurité, dans les brumes d'un passé désormais insaisissable, comme vidé de lui-même, inexistant. J'ai également participé aux grandes batailles politiques de l'OAS, comme secrétaire général du Gouvernement Provisoire de l’Algérie Française et du Sahara à Madrid, et plus tard aux côtés du Dr. Jean-Claude Perez. Ainsi ai-je eu à comprendre quelle est la facticité, l’inutilité profonde de l’action directe, qui ne retentit jamais à l’intérieur sur le coup même, qui se passe toujours comme si elle ne se passait pas, hors de soi-même, dans un espace et dans une temporalité particuliers, posés en dédoublement de soi-même, toujours dans l’horizon secret de la mort, toujours assujettie au seul présent, à l'instant même. L’action directe n’a de sens que par rapport au travail d'une certaine prise en main de soi-même, qui ne se fait que dans l’inconscient profond, et dont les effets ne sauraient paraître qu’ultérieurement, quand on se trouvera hors de danger, déjà sorti de la zone des périls immédiats, de l"attention suprême". Aussi l’action directe ne sied-elle qu’à la jeunesse, à la grande jeunesse. (…)

Vous avez connu un grand nombre d’esprits libres, dont Heidegger, Evola, Pound, Abellio, Eliade, de Roux, Melville, Godard, Rohmer, etc. Pouvez-vous nous parler d’eux ? Que peuvent-ils nous apporter?

Rien, rien, ils ne peuvent rien nous apporter de nouveau, de tourné vers le plus profond futur, au-delà de la frontière du troisième millénaire, du XXIème siècle, tous ces esprits libres, ou en libération, que j'ai été amené à fréquenter ces dernières années. Car, à part Heidegger et Abellio, et quel que puisse être, par ailleurs, l'éclat de leur incontestable génie, leur mission ne semble pas avoir été celle d’inaugurer l’ouverture abyssale vers le futur encore imprépensable de temps d’au-delà de l’histoire qui sont, désormais, les temps de notre prédestination propre, leur mission aura été, au contraire, celle d'établir comme un inventaire assomptionnel de la clôture du cycle, en saisir le tout dernier éclat avant l’extinction finale. Cela étant, à ce qu’il me semble, extraordinairement flagrant dans le cas d'Ezra Pound, dont la très grande poésie ne fait que reprendre, une dernière fois, l’acquis transcendantal de la civilisation de tout un cycle déjà révolu son "chant suprême". Voyez Cantos Pisanos. J'attends donc une autre race de créateurs, tournés vers l’au-delà impérial de l’histoire, vers l’avenir transcendantal que nous devons faire nôtre, révolutionnairement, dans les termes mêmes de notre propre prédestination impériale secrète. Une race visionnaire, une race de surhommes habités déjà par la lumière insoutenable du Regnum Sanctum.

Tout ceci dit, je pourrais bien sûr vous livrer aussi un certain nombre de souvenirs significatifs sur les rencontres, les amitiés que j'ai pu avoir à nouer au sein de ma génération. Mais, sincèrement, je n’en vois pas l’utilité dans le cadre du présent entretien. A quoi servirait-il que je vous dise que Raymond Abellio s’était rendu clandestinement à Palma de Majorque, en 1964, pour faire une série de conférences initiatiques aux cadres de terrain, aux tueurs politiques de l’OAS, ou qu’il avait pris contact, à Paris, avec les services spéciaux politiques de l’Ambassade de la Chine Rouge ? Que Julius Evola avait été mêlé de près à certaines activités extérieures secrètes de l'OAS, que Dominique de Roux avait tenté de mettre en place un grand Empire transatlantique comprenant le Portugal, le Brésil et l'Afrique portugaise ? Et qu’il en avait été empêché de mener à bout son grand projet visionnaire par les services spéciaux de Washington ? (…)

Vous vous êtes imposé comme l’un des maîtres du roman géopolitique. Que pouvez-vous nous dire sur votre conception d'un « grand gaullisme » ?

En fait, le roman occidental - le "grand roman" occidental - ne fait que représenter indéfiniment la dialectique de la « romance arthurienne » originelle, qui est celle du salut et de la délivrance du Regnum historique à l’aide d’une intervention suprahistorique occulte, avec le soutien donc d'une machination amoureuse supérieure, menée à son bout, finalement victorieuse. « L’amour l’emporte ». Tout roman occidental majeur traitera donc, d'une manière plus ou moins dissimulée, du salut et de la délivrance du Regnum, des opérations exigées par la libération finale de celui-ci. Opérations qui doivent nécessairement se passer dans l’espace visible de l’histoire, et relevant par conséquent de la géopolitique. Par la force même des choses, tout authentique roman occidental va donc devoir constituer le récit d'une instruction géopolitique de la réalité, instruction dissimulée derrière son propre conditionnement circonstanciel, derrière les développements mêmes de son propre récit porteur. Ainsi que vous l’avez fort bien saisi, mes romans n’en font pas exception : ils suivent, jusqu’au bout, la dialectique intérieure de la "romance arthurienne", l’instruction géopolitique occulte du concept périclité du Regnum et de sa recouvrance suprahistorique finale. Voir, à ce sujet, L'Etoile de l'Empire Invisible, Les mystères de la Villa "Atlantis", etc.

Quant à mon gaullisme, son secret tient, peut-on dire, dans une simple phrase de Bossuet: « Les desseins du prince ne sont bien connus que par leur exécution ». Ce fut en effet quand, dans les années soixante, je m'étais aperçu, sur la marche même des faits, de la mise en situation active du "grand dessein" secret du général de Gaulle, qui, en s’appuyant sur le pôle carolingien franco-allemand reconstitué par ses propres soins, avait entamé, déjà, le processus de l’intégration à terme de l’ensemble du Grand Continent Eurasiatique, intégration menée au titre d'un projet impérial ultime de dimensions transcendantales, que force m’avait-il été de finir par reconnaître le gaullisme pour ce qu’il était en dernière analyse, à savoir une conspiration impériale suprahistorique en marche, et utilisant, pour ce faire, la France comme un outil prédestiné d’action, de présence et d'établissement. Une conspiration impériale grand-continentale eurasiatique suivant, dans ses grandes lignes, le projet originel du Kontinentalblock de Karl Haushofer. Ce à partir de quoi je ne pouvais que m’y rallier en force, et d’en suivre le mouvement de plus près, d’y intervenir pour le soutenir, pour en accélérer et exacerber les thèses engagées en action, pour lui fournir les armes nouvelles de ses développements à venir. Je m’y reconnaissais entièrement, il ne me restait plus qu’à le suivre entièrement. En même temps, je ne voulais admettre aucune contradiction de fait entre mon nouvel engagement à l'égard du gaullisme et mes combats antérieurs à la pointe la plus activiste de l’OAS. Car, dans l'OAS, je n’avais pas un seul instant vu un mouvement politique, une organisation disposant d'un sens politique propre, mais seulement une sorte d'école de cadres politico-révolutionnaires supérieurs, se forgeant au feu de l’action, sur le terrain, en vue d'une utilisation politique ultérieure, celle-ci réellement révolutionnaire, avec des justifications réellement historiques, visant au changement de l’histoire, à sa transfiguration finale. (…)

Paris, équinoxe de printemps 1998.

Voir aussi, sur Jean Parvulesco

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : littérature, parvulesco | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

14 décembre 2020

Exit John le Carré (1931-2020)

Depuis son premier roman, L’Appel du mort (1961), David Cornwell alias John le Carré (attention à la minuscule : « pour des raisons freudiennes, précisait l’écrivain à propos d’un pseudonyme jugé par lui « ridicule », ce l minuscule est devenu pour moi une obsession ») n'aura cessé, jusqu'à près de quatre-vingt-dix ans, d’approfondir sa subtile connaissance du cœur humain.

Soixante ans d’une carrière littéraire ô combien prestigieuse (souvenons-nous du succès planétaire, en 1963, de L’Espion qui venait du froid, transposé au cinéma) n’ont jamais stérilisé cet auteur atypique qui témoignait non seulement d’une merveilleuse jeunesse d’esprit mais aussi d’une puissance créatrice au-dessus du commun. Nombreux sont ceux qui ne comprenaient pas que le Carré n’ait pas eu le Nobel de littérature, tant son oeuvre, traduite dans maintes langues, a changé du tout au tout le roman d’espionnage… et radiographié cette Angleterre impériale en déclin qu’il aimait et détestait à la fois. Too late.

Le Carré n’a-t-il pas réussi à créer des figures mythiques comme Georges Smiley (que bien des lecteurs n’imaginent plus que sous les traits d’Alec Guinness dans La Taupe, la série télévisée de la BBC) ? Le professeur à Eton devenu cold warrior à Berne, Hambourg et Berlin, l’agent des prestigieux MI 5 (sécurité intérieure) et MI 6 (documentation extérieure), le diplomate ( ?) du Foreign Office s’est, au fil des années et de quelque vingt-cinq livres, révélé comme l’un des auteurs majeurs de la littérature contemporaine.

Il y a quelques mois, il nous revenait avec un thriller, Retour de service (le titre original est autrement plus parlant : Agent Running in the Filed), qui s’avère une réussite : rythme, profondeur des analyses, retournements, farces et attrapes diverses, balance parfaite entre moments d’incrédulité et tension paroxystique, sans oublier l’humour désabusé et cette juvénile indignation.

De quoi s’agit-il ? Du tournant dans la carrière d’un agent du Service, Nat, de son vrai prénom Anatoly, belle figure de déclassé comme souvent chez le Carré, lui-même fils d’un escroc haut en couleurs. Nat, quarante-sept ans, fils d’une Russe blanche et d’un colonel alcoolique des Scots Guards, revient à la Centrale de Londres après des années passées en poste à Moscou, Tbilissi, Tallinn, où il a recruté et géré toutes sortes d’agents. En somme, Nat est le petit-fils de Smiley, qu’il a dû croisé lors de sa formation. Notre Nat se retrouve relégué sur une voie de garage, au Refuge, une sous-commission qui sert de cimetière des éléphants, où végètent transfuges carbonisés, informateurs de cinquième zone, veuves des temps glorieux ainsi qu’une exceptionnelle Florence, qui lève un fameux lièvre en la personne d’Orson, nom de code d’un oligarque ukrainien qui fricote avec les services de Vlad, le maître de la nouvelle Russie.

Entre Forence, Nat et l’improbable Ed, joueur compulsif de badminton, un étrange trio se met en place, et ce dans une Angleterre qui aborde les rivages périlleux du Brexit sous l’œil glauque de Donald Trump, bête noire de l’écrivain. Le lecteur suivra en haletant le scénario du maître, où les agents 1° ne sont pas ceux que l’on pense, 2° travaillent parfois pour d’autres maîtres que prévu, 3° n’obéissent pas toujours aux ordres de leurs supérieurs, etc.

A l’ombre bien détectable de Smiley répond celle, fantomatique, de Karla, le maître du Centre de Moscou. Le communisme a sombré, les tchékistes d’antan ont passé la main sans pouvoir écrire leurs mémoires… mais ils ont semé des héritiers, par exemple Valentina, qui gère les illégaux de l’Europe de l’Ouest, une vraie tchékiste, jamais repérée par les services ennemis (= nous). Je laisse le lecteur découvrir la suite des opérations.

La trahison, la vanité humaine, les conditionnements mentaux de l’Upper Class, les jeux de pouvoir au sein des ministères sensibles, les réflexes induits par la vie clandestine, la manipulation sans scrupules des sentiments (ceux des agents, des collègues ou des supérieurs), les rapports filiaux (réels et fantasmés), la politique internationale et ses sordides dessous : avec tous ces éléments éminemment romanesques, le Carré joue avec un inimitable brio. Du grand art.

Le regretté Vladimir Volkoff, qui avait lui aussi participé au Grand Jeu, avait coutume de dire « moustache foireux tourne gens-de-lettres ». Trop tendre, pas assez cynique sans doute pour faire un pur espion, le Carré a trouvé son salut dans la littérature, pour notre plus grand profit.

Sa mort suscite en moi une profonde tristesse.

Christopher Gérard

John le Carré, Retour de service, Seuil. A lire aussi, le Cahier de l’Herne John le Carré, dirigé par Isabelle Perrin, la (brillante) traductrice de l’écrivain.

Voir aussi

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |