13 juin 2020

Exit Jean Raspail

Nous étions nombreux à faire semblant de le croire immortel, un peu comme Ernst Jünger. Las ! Jean Raspail vient de « rendre son âme à Dieu », pour user d’une expression qu’il aurait aimée.

De la débâcle de 1940 à la crise sanitaire de 2020, quel parcours, du Paris d’avant-guerre à la Patagonie, du Japon à la Sérénissime !

Explorateur à l’ancienne, amoureux des peuples menacés, écrivain, défenseur du Trône et de l’Autel, ce parfait gentilhomme aura vécu dans un état de liberté que de moins en moins de nos contemporains peuvent imaginer – un homme de l’ancien temps.

Jeune auteur, j’ai pu apprécier sa gentillesse et son attention pour ses cadets – bien des lettres fraternelles en témoignent.

Lors de quelques trop rares rencontres, j’ai pu apprécier cet homme en apparence distant, profondément humain, sans fausse note.

Un seigneur nous quitte, saluons-le.

Sit tibi terra levis !

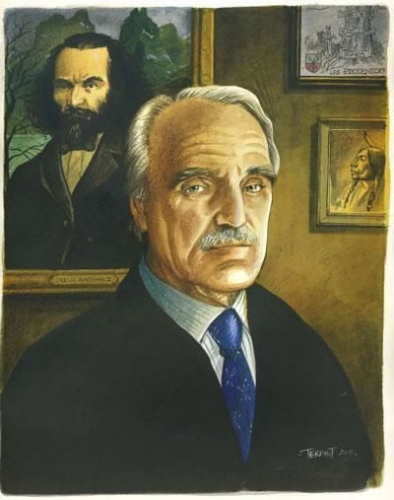

Vu par le cher Jacques Terpant

*

**

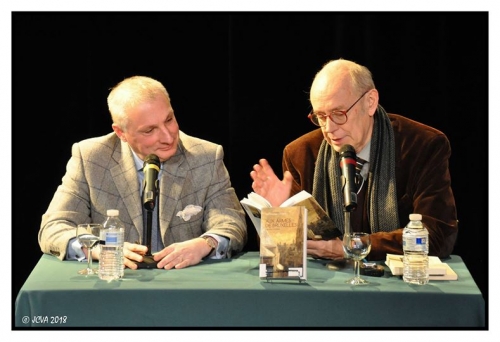

Rencontre

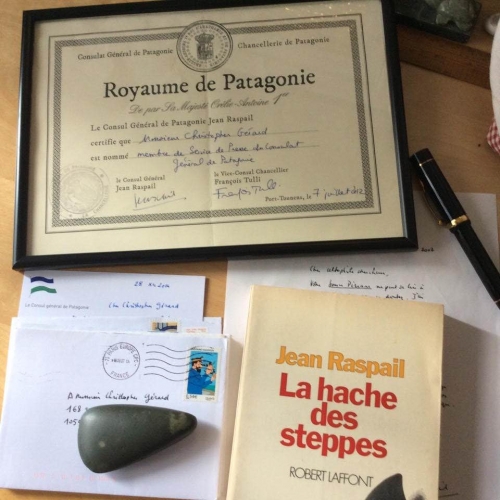

Rue Gounod, printemps MMXI

Un appartement austère du XVIIème arrondissement, qui pourrait être celui d’un officier de marine. Ordre et silence. Le maître de maison, droit comme un i, m’ouvre la porte. Impression de jeunesse d’âme, de souplesse physique. L’oeil pétillant. J’avais croisé Jean Raspail à plusieurs reprises et, sans doute à cause de sa haute taille de connétable wisigothique ou d’un reste de timidité, l’avait trouvé, comment dire, un peu … hautain. De loin. D’homme à homme, charmant ! Le terme est mal choisi : d’une courtoisie seigneuriale et, me semble-t-il, presque paternel à mon égard. Mais bon, ne suis-je pas, comme mes très-chers Vladimir Volkoff et Michel Déon, sujet patagon, naturalisé dans les règles, bientôt (en juillet MMXII) « membre du service de presse du Consulat général » ? Et l’un de ses confrères des marches septentrionales ? Après tout, j’ai montré patte blanche !

Le bureau du maître, avec sa vue sur des toits silencieux. Sa casquette de capitaine de frégate (« je suis écrivain de marine », précise-t-il non sans coquetterie), le fume-cigarette, des livres (dont nous reparlerons), des cartes (nous sommes chez un explorateur), le règlement d’une réserve de Peaux-Rouges. Et, last but not least, le flacon de whisky, un pur malt jeune, non tourbé. Deux glaçons, merci. Je taste et j’écoute, aux anges.

« Je suis aussi coupable d’avoir corrigé ce devoir que vous de l’avoir écrit » lui lança son professeur de sixième. Il s’appelait Marcel Jouhandeau, et le petit ( ?) Raspail rongeait son frein sur les bancs de Saint-Jean de Passy, comme Roger Nimier. « Fait-on encore des rédactions aujourd’hui » s’inquiète l’ancien premier prix de français ? « Je suis de 25, j’ai eu une enfance d’avant-guerre », précise-t-il (inutilement). Après ces débuts que lui envierait tout impétrant en littérature, pas d’études supérieures (le discret dédain de Raspail pour les parchemins ne semble pas feint), mais une étonnante liberté, de vastes lectures très tôt (« j’ai beaucoup lu à partir de treize ou quatorze ans, quand on fixe ») dans la bibliothèque paternelle (« j’y piochais sans surveillance. Rien de licencieux, sinon L’Amant de Lady Chaterley, dont ma mère avait collé les pages un peu scabreuses – ce qui m’amusait beaucoup »), et l’ouverture d’esprit de ce père, haut fonctionnaire, qui, durant l’exode de 1940, laisse son fils partir seul à vélo sur les routes (« plus de place dans la voiture de fonction »). Cette pérégrination à deux roues joue un grand rôle dans la formation d’une sensibilité : à quinze ans, Jean Raspail observe, sans personne pour lui dicter que penser, à l’effondrement sans gloire de la IIIème République (« il y a eu de belles pages, mais occultées », me répond-il quand je lui rappelle que la campagne de France fit cent mille tués en moins d’un mois : plus qu’à Verdun, proportionnellement). Gardons à l’esprit ce voyage d’un adolescent pédalant non sans allégresse – liberté, liberté! - à travers un monde – celui des adultes - qui se disloque. Des images, des impressions, se retrouvent dans Le Camp des saints.

Une autre expérience déterminante : le scoutisme, clandestin sous l’Occupation, puis à uniforme découvert. Et la lecture des Signe de piste : Le Prince Eric, « grand roman pour la jeunesse ». Dahlens et Foncine, à qui Jean Raspail rend hommage en passant. C’est d’ailleurs en compagnie de camarades de ce réseau scout qu’il part pour l’Amérique à la fin des années 40. Au préalable, un premier roman, écrit grâce aux libéralités de son père, refusé partout « car il n’était pas bon ». Et, rapidement, les expéditions, le journalisme (« le Congo, en 60 », précise-t-il en tirant sur sa cigarette) comme reporter, notamment au Figaro. A l’écouter, je comprends que, chez Jean Raspail, la liberté n’est pas qu’un mot, mais un mode de vie, depuis toujours (« qu’est-ce qu’il y a derrière : telle est la question que je me pose devant l’horizon »). Le Pérou. Le Japon, pour lequel il éprouve une admiration certaine « malgré d’importants défauts », pendant un an, où il comprend que ce n’est pas en si peu de temps que lui, « pauvre petit couillon » (je cite), comprendra une civilisation aussi complexe. Que faire ? Mais un roman, pardi ! Jean Raspail, romancier tardif… mais écrivain précoce.

Ses lectures ? « Pas de maître, pas de guide. Pas de grande influence unique, mais des tas de rameaux », tranche-t-il. Puis, quand je lui suggère Montherlant : « il a compté, mais moins qu’Anouilh ». Anouilh, dont il dit dans Hurrah Zara ! : « nous nous serions fait tuer pour lui ». « C’est tout à fait vrai », confirme Raspail. Giono ? « Le Giono deuxième manière ». Morand ? « De petites merveilles ». Nous communions au souvenir de la sublime Milady. Deuxième verre de whisky ; énième cigarette, fichée dans son embout. Et les Anglo-Saxons ? Shakespeare ! Melville ! Et Jünger ? Imperceptible recul, à mon vif étonnement. « Plutôt Ernst von Salomon. J’ai dû lire les Réprouvés quinze fois ». Von Salomon, ancêtre des Pikkendorff ? Larbaud aussi, et Thomas Mann, et des Hongrois au nom imprononçable. Jean Raspail se déploie et me guide dans sa bibliothèque (« j’en avais beaucoup plus »). Mince ! On se croirait chez moi… Ah Mohrt ! La Prison maritime ! Et Fajardie (« un anar, mais de la famille »). Perret, bien entendu, lui à qui un clin d’œil est adressé dans Le Camp des saints.

Parlons-en, de ce livre. L’écrivain me confirme un étonnant aveu : «à la fin du roman, je n’avais pas la même gueule qu’en ayant commencé ». Il précise que, l’introspection n’étant pas son fort, il ne pense pas ses romans et ne cache pas sa surprise quand un lecteur lui fait un cours sur telle ou telle page. Il refuse de « parler faux » et préfère dire qu’il ne pense pas. Point à la ligne. Pour ce livre qui nous occupe, le souvenir de la débâcle, vue d’une bicyclette, et celui de mai 68 (« un torrent d’inepties ») ont joué leur rôle, car le vrai thème, que n’ont peut-être pas perçu ceux qui le taxent d’extrémiste, voire de raciste, c’est bien sûr la décadence. Cette dégringolade sans fin, que Raspail date de 14-18 au moins : « l’esprit se pourrit et le cœur se dévoie ». Ce mot – décadence – prononcé, qu’ajouter ? Nous vidons notre verre en tenant divers propos, disons étrangers à l’étouffant mainstream. Même la mort (et non le martyre) des moines de Tibérine, qui l’a ému aux larmes, suscite des réflexions lucides sur notre affaissement. La source ? J’ai bien mon idée, qu’il n’est nul besoin de lui souffler. Il me suffit de citer le cardinal Daniélou : « L’Evangile, hors de l’Eglise, est un poison » et de lui rappeler, non sans un soupçon de malice, qu’un des personnages du roman se définit de la sorte : « Je ne suis pas chrétien, je suis catholique. Je tiens à cette nuance essentielle ». L’auteur aussi, résolument.

Il est temps de prendre congé et, avant de partir, je le remercie d’avoir fait d’un consul belge le premier rebelle du roman, le premier à résister au gigantesque ouragan. Jean Raspail me raccompagne jusque dans la rue, avec une gentillesse sans rien de mièvre. Portez-vous bien, capitaine !

Voir, sur Jean Raspail :

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : littérature, jean raspail, patagonie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

13 avril 2020

Exit Jacques De Decker

Jacques De Decker, lecteur amical

Triste nouvelle en ce lundi de Pâques : le coeur de Jacques De Decker s'est arrêté de battre.

Une figure tutélaire, ô combien amicale (attentive à ses cadets, dont beaucoup lui doivent tant), s'efface.

Enthousiaste, généreux, présent sur tous les fronts, Jacques De Decker aura, des décennies durant, incarné et défendu la littérature belge.

Cet homme délicieux aura sacrifié son oeuvre à la vision qu'il avait du service rendu à la littérature comme à ses confrères. Ne l'oublions pas.

Terrible perte, vide béant, absence cruelle.

Sit tibi terra levis !

*

**

Pour mieux cerner cet homme unique,

mon entretien avec Jacques De Decker, de mars MMXI

Qui êtes-vous? Un touche-à-tout? Un sceptique?

Me définir moi-même ? Rude tâche ! J’ai l’impression qu’on n’est jamais que la somme des regards portés sur soi. Quant au regard intérieur, indéniable, il ne révèle rien d’autre qu’une volonté de continuer, envers et contre tout, ainsi qu’une constante perplexité devant le spectacle du monde, dont on ne voit que la représentation, les ombres projetées au fond de la caverne. J’ai toujours adhéré à la métaphore platonicienne, parce qu’elle évoquait à mes yeux d’enfant un grand cinéma, lieu de révélation par excellence pour le cinéphile que je suis devenu lorsqu’à cinq ans on m’a amené voir Cendrillon de Walt Disney. Je ne suis jamais revenu de cette vision au point de m’être identifié d’emblée avec la souris Jack et d’avoir vu dans son compagnonnage avec la souris Gus l’archétype de l’amitié, qui allait tant compter dans ma vie. La volonté d’une part, la représentation de l’autre : on est déjà en plein Schopenhauer…

Quant à l’artiste… J’en suis un, paraît-il, mais comme par devers moi. Je n’ai jamais cherché à en prendre la pose, je n’y ai d’ailleurs pas été entraîné par l’exemple de mon père, peintre qui vivait de son art mais n’avait rien de l’artiste dans son comportement quotidien. Il était plutôt un artisan, et je me reconnais davantage dans cette attitude. Je suis un fabricant, un ciseleur de textes, rien de plus. Et j’aime être à l’établi. J’ai parfois quelque difficulté à m’y mettre, mais c’est au travail, tout bien considéré, que je me sens le plus heureux. Phénomène récent: j’irais même, depuis quelque temps, jusqu’à oser dire que je suis un écrivain. Mais il m’a fallu quelques milliers de pages pour me rendre à cette évidence.

Dans cette grande variété d’exercices de l’écriture, je me suis diversifié, c’est vrai. Et sans trop de mal. Le seul domaine que je n’ai que fort peu abordé, c’est la poésie, et c’est sans doute parce que je la respecte trop. Me permettrai-je un jour de la bousculer un peu ? Chi lo sa ?

De ce que je viens de dire transpire, me semble-t-il, une certaine dose de scepticisme. Cela pourrait bien être l’une des modalités de mon « être-au-monde ». Mais expliciter la chose demanderait de grands développements, et mettrait ma discrétion à rude épreuve.

Quelles ont les grandes étapes de votre parcours? Un mot sur les professeurs qui vous ont enseigné ce que vous décrivez comme "le sens critique, le refus d'obéissance, le scepticisme comme impératif catégorique"?

Ma liste de maîtres est très longue. Je n’ai cessé de m’en trouver de nouveaux, de compléter ma collection. Des professeurs, précédés d’instituteurs – je dois beaucoup, il va sans dire, à monsieur Clersy qui m’apprit à lire et à écrire -, puis de grands universitaires, au premier rang desquels je cite immanquablement Henri Plard, le stupéfiant traducteur de Ernst Jünger, qui a beaucoup marqué mon amie Françoise Wuilmart aussi. J’ai bien entendu aussi une dette immense à l’égard de Jean Weisgerber qui a fait de moi un néerlandiste distingué, comme on dit, et a dirigé mon mémoire de licence sur Hugo Claus qui est devenu mon premier livre et représente un pan énorme de ma formation de dramaturge. Mais je ne saurais détailler toutes les étapes de mon parcours : première traduction, premier article, première pièce originale, première nouvelle, premier roman, premier scénario, premier livret. Je pourrais écrire un livre qui narrerait par le menu toutes ces « premières fois », qui ont toujours été précédées d’une réflexion préalable. Je n’ai jamais fait l’économie de l’approche théorique avant de passer à la pratique. C’est ce qui m’a aidé à devenir maître à mon tour : j’ai donné cours de journalisme, de dramaturgie, de creative writing, parce que je n’ai à vrai dire jamais été un témoin passif des œuvres des autres, même des plus grands. Je n’ai cessé d’être intrigué par l’élucidation du processus qui avait permis leur accomplissement. La plus récente illustration de cette démarche est mon petit livre sur Wagner. Il veut simplement aider à comprendre comment un simple mortel a pu construire un édifice artistique d’une telle ampleur.

Et les grandes rencontres? Des figures tutélaires?

Je ne parlerais que des créateurs qui m’ont réellement, concrètement, appris ces multiples métiers qui pour moi n’en forment qu’un seul. Mon mentor en fait d’adaptation théâtrale fut Jean Sigrid, avec qui j’ai composé quelques versions de pièces d’auteurs hollandais. L’auteur de théâtre qui m’a le plus marqué est Simon Gray, un ami très proche de Pinter, mais beaucoup moins célèbre que lui. Pour le reste, tous ceux qu’il m’est arrivé de traduire ou d’adapter ont forcément laissé des traces, et ils forment plutôt une brillante cohorte : Shakespeare, Marlowe, Goethe, Kleist, Wedekind, Schnitzler, Brecht, Botho Strauss, Hugo Claus, et j’en oublie beaucoup, même des auteurs de moindre niveau, mais auprès desquels on glane toujours quelque chose. Radiguet disait qu’on apprenait beaucoup à la lecture de mauvais romans, parce qu’on « en voyait des coutures ». Cela vaut aussi pour le théâtre. Mais je mettrais en évidence un écrivain qui m’a marqué profondément et durablement, en particulier par son éthique de l’inscription de l’auteur dans la société : Julien Gracq. C’est une très grande rencontre, et pas seulement livresque puisque j’ai eu le bonheur, au surplus, de m’entretenir avec lui. J’ai rencontré, souvent pour des raisons journalistiques, d’innombrables écrivains, et d’illustres (mon livre En lisant, en écoutant en rend quelque peu compte), mais Gracq est celui qui m’a laissé la plus forte impression. Je ne citerai pas d’écrivains belges, parce qu’ils sont trop nombreux, de diverses générations, à avoir déteint sur moi. Il faut cependant que je distingue quatre personnalités auprès desquelles, au Soir, je me suis initié à la critique littéraire : Georges Sion, Jean Tordeur, Yvon Toussaint et Pierre Mertens. Mais j’ai aussi une dette énorme à l’égard de metteurs en scène, de gens de théâtre avec lesquels j’ai travaillé : Monique Dorsel, Henri Ronse, Jean-Claude Idée, Daniel Scahaise, Armand Delcampe, Leonil McCormick… Et puis il y a cette toute récente collaboration avec Benoît Mernier, qui m’a fait découvrir le monde de la musique et de l’opéra.

Les grandes lectures? Naguère. Aujourd'hui.

Les grandes lectures ? Les maîtres de la bande dessinée tout d’abord, et Henri Vernes, le père de Bob Morane, à l’égard desquels ma reconnaissance est incommensurable. Il m’arrive, maintenant, de fréquenter Henri Vernes, de déjeuner avec lui (en compagnie de Jean-Baptiste Baronian, notre ami commun) et chaque fois il faut que me pince pour admettre que je trinque avec une idole de mon adolescence. Mais si je devais citer des auteurs que je n’ai jamais cessé de fréquenter depuis qu’ils me furent révélés, je dirais, dans le désordre, Stendhal, Valéry, Joyce, Cocteau, Pessoa, Simenon, en m’imposant d’en rester là, parce que même mon peloton de tête fluctue sans arrêt. Ce sont en tout cas des gens que j’ai découverts il y a longtemps (sauf Pessoa bien sûr), mais que je « revisite » le plus volontiers.

Pourquoi Jacques De Decker écrit-il, en fin de compte ? Pour "éclairer un pan de ma vie" comme l'auteur de la « Lettre à Luce », ce récit figurant dans votre dernier livre?

Pourquoi écrit-on ? Parce qu’on aime ça, que cela aide à vivre, à ajouter un monde personnel à celui qui nous est imposé, et nous laisse sur notre faim. Pour amuser la galerie, charmer les dames, attirer l’attention sur soi, il serait malhonnête de le nier. Mais pourquoi écrit-on cela, et pas autre chose ? Dans mon cas, pour ce qui est de l’écriture originale en tout cas, il s’agit chaque fois d’une inquiétude existentielle, que je tente d’exorciser en la livrant à qui pourrait y prêter attention. A mes yeux le lecteur, le spectateur, l’auditeur existent. Sans que je veuille précisément leur plaire, ou leur servir ce qu’ils pourraient attendre de moi. J’en serais d’ailleurs incapable. Mais j’ai très peu de choses dans mes tiroirs. La déformation du théâtre et du journalisme m’empêche de faire l’impasse sur la communication. La communication littéraire, plus précisément, est quelque chose de très singulier. La bouteille à la mer est peut-être l’image qui en rend le mieux compte. Ou la lettre à l’inconnu ou à l’inconnue à qui ont veut cependant communiquer quelque chose de rare, d’enfoui, parfois d’inavouable. C’est cette communication-là que nous entretenons avec les auteurs que nous aimons, c’est celle que nous établissons lorsque nous nous mettons nous-mêmes à la tâche. Et la chaîne de ces contacts profonds et anonymes (du moins du côté du lecteur) constitue le miracle – ou la malédiction - de la littérature.

Des regrets? Des attentes?

Il m’arrive de me demander si je ne me suis pas égaré dans des occupations dissipatives qui m’ont souvent éloigné de la littérature pure. Mais je ne m’attarde pas à cette pensée funeste. D’une part je sens que lorsqu’un sujet s’impose impérativement à moi, il se mue en projet que je n’ai de cesse d’avoir réalisé, et le temps vraiment nécessaire, alors, finit par se trouver. D’autre part, sauf exceptions, la plupart des écrivains ne survivent qu’à travers quelques livres. Il suffit d’avoir écrit ceux-là, ces textes qui ont quelque chance de résister aux outrages du temps. Parce que, ah oui, j’oubliais de dire qu’au fond je n’écris pas prioritairement pour mes contemporains, aussi prétentieux que cela puisse paraître !

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 janvier 2020

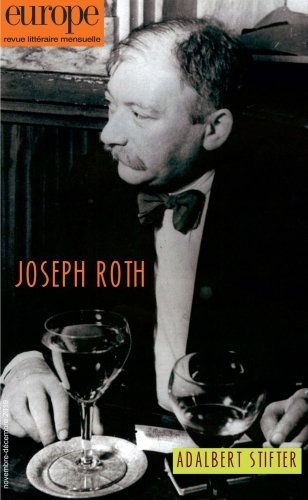

Loyalität zu Joseph Roth

Il y a quatre-vingt ans, mourait en exil à Paris, à l’Hôpital Necker, l’un des plus grands écrivains de l’ancienne Double Monarchie austro-hongroise, Joseph Roth (1894-1939). Issu d’une famille juive des confins galiciens de l’Empire, Roth se convertit au catholicisme et passa du socialisme utopique au monarchisme nostalgique. Il fut, avec ses superbes romans La Marche de Radetzky et La Crypte des Capucins, le mémorialiste d’un empire disparu et le théoricien d’un conservatisme éclairé, celui des Habsbourg. Deux excellentes raisons de le lire !

Écrivain et chroniqueur, notamment pour le Frankfurter Zeitung dont il fut le correspondant à Berlin dans les années 20, Roth voyait tout, surtout ce que les autres ignoraient : la sombre poésie de deux mégalopoles, Berlin et aussi sa chère Vienne), en pleine métamorphose et livrées à une guerre civile larvée (« Maintenant, on chante à gauche l’Internationale et, à droite, le Deutschland über Alles. Simultanément, alors qu’il serait plus raisonnable de chanter ces hymnes l’un après l’autre. »)

Lucide, Roth y décelait les symptômes d’une crise qui emporta ce qui, après le funeste Traité de Versailles, restait de la Vieille Europe : en 1933, n’écrivait-il pas à son ami Stefan Zweig : « C’est l’Enfer qui prend le pouvoir » ?

Le promeneur Roth décrivait sans illusions un monde qui basculait à l’aide d’images puissantes et originales, qui sont d’un poète menacé par des « orang-outang mécanisés », les mêmes qui brûlèrent ses livres et le chassèrent de sa patrie.

Pour saluer ce grand écrivain un moment oublié après la guerre, la vénérable revue Europe lui consacre une splendide livraison de près de deux cents pages tour à tour sensibles et pointues, et ce à l’occasion d’un double anniversaire, le cent vingt-cinquième de sa naissance en Galicie et le quatre-vingtième de son suicide au Pernod.

Comme l’écrit justement Claudio Magris, qui a tant fait pour le ressusciter, Joseph Roth incarna bien « l’aède du crépuscule de la vieille Europe et de l’identité individuelle », quels que fussent ses masques qu’il porta avec une sorte de dandysme narquois, celui du juif galicien converti au catholicisme autrichien ou celui du caporal qui se prétendit officier de l’Armée impériale et royale. Désespéré par la perte de sa patrie, réduit à une misère noire que son ami Zweig, entre autres bienfaiteurs, tenta d’atténuer, Roth finit ses jours dans deux endroit mythiques de la Rive gauche, tous deux situés en face l’un de l’autre à l’ombre du Sénat, l’Hôtel Foyot, où logèrent Joseph II et Rilke, détruit en 1938 au moment de l’Anschluss, et le Café Tournon, demeuré intact, où je me rends en pèlerinage à chacun de mes passages parisiens, seul ou en compagnie de l’un ou l’autre confrère. J’aime à y rêver à ces émigrés monarchistes devant un verre de bourgogne.

Oui, un bien beau numéro d’Europe, revue qui publia déjà Roth de son vivant et que se procureront tous ses amis.

Christopher Gérard

Europe 1087-1088, hiver 2019, Joseph Roth, 366 pages, 20€

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 décembre 2019

OPTIMUM SOLSTITIUM

Dieu de Delphes à la lyre d’or,

Vainqueur du Dragon,

Toi le Lucide, le Pur,

Viens, Bienheureux Phoebos !

Joyeux solstice d'hiver

et

heureuse année MMXX

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12 novembre 2019

Hommage à Michel Mohrt

Je suis très ému ce soir de rendre hommage à Michel Mohrt, écrivain que j’ai découvert, jeune étudiant, au début des années 80, par le truchement, en quelque sorte, de son, aîné Pierre Drieu la Rochelle, dont la figure me fascinait déjà.

En effet, dans deux de ses romans, Mon Royaume pour un cheval et La Guerre civile, Mohrt évoque à la fois Drieu, qu’il avait rencontré dans le Paris de la fin de l’Occupation, et surtout Bassompierre, son camarade aux Chasseurs alpins sur le front italien, devenu Bargemont dans plusieurs de ses romans, condamné à mort après la Libération et fusillé, malgré l’intervention de grands résistants, pour son engagement sur le front russe. Singulière figure que celle de Bassompierre, qui incarne les déchirements d’une certaine France et dont le tragique destin a profondément marqué Mohrt : une partie importante de son œuvre témoigne de son inconsolable tristesse.

Michel Mohrt, qui mourut presque centenaire (1914-2011) aura connu le terrible XXème siècle dans sa totalité ; il aura vu son existence brisée à jamais par la défaite de 1940. Dans La Campagne d’Italie, merveilleux roman stendhalien sur les illusions perdues d’une jeune guerrier frustré de sa victoire, il fait dire à son double romanesque, Talbot : « on ne s’en remettra jamais ».

Mohrt rejoint son cadet Michel Déon (1919-2016), qui lui aussi, ne se remit jamais de la débâcle. Il existe d’ailleurs entre ces deux maîtres des connivences, un dialogue, qui témoignent d’une forme de mélancolie bien française, toute en retenue, mais déchirante. Comme l’a bien remarqué Marcel Schneider : « Mohrt est de ceux qui n’ont jamais pu accepter ni même comprendre la débâcle. Elle est pour eux comme la blessure d’Amfortas, qui saigne toujours sans pouvoir se guérir ». Cette plaie béante fut rendue plus douloureuse encore par les règlements de compte de la Libération.

Ecoutons Mohrt évoquer ce jeune officier démobilisé après une campagne bien courte qui, contrairement à celle du jeune Stendhal, ne fit pas de lui ce dragon victorieux entrant dans Milan pour occuper - en vainqueur - une loge à la Scala : « Je n’avais plus confiance en moi, parce que j’avais perdu confiance en mon pays. Comme lui, je le sentais vaincu. Je passais mon temps à ruminer la défaite, cherchant à en préciser les causes, si évidentes pour moi ». C’est à ce moment que cet avocat réfugié en zone libre se met à lire les auteurs qui, après la défaite de 1870, proposent une réforme intellectuelle et morale qui ne viendra pas. Même espoir chez Mohrt d’un relèvement, même hantise de la guerre civile - qui viendra, car aux massacres de la Commune succèdent ceux de l’Occupation et de la Libération. Mohrt a dit et répété qu’il avait l’impression d’assister, « à la naissance d’une vérité officielle qui contredisait tout ce que j’avais vu ou cru voir ». Les années d’après la défaite, il les vécut « en somnambule » et dans l’amertume.

Quittant une France qui l’ulcérait, Mohrt, tel un Emigré de 1792, mit le cap à l’ouest : l’Amérique, thème fondamental de son œuvre, fut le refuge qu’il a décrit avec sympathie dans nombre de ses romans, par exemple dans L’Ours des Adirondacks ou dans Les Nomades ; une Amérique sudiste et anglomane qui ne doit plus guère exister. Une Amérique qui fait songer à celle d’André Fraigneau dans Les Etonnements de Guillaume Francoeur, encore un livre pour happy few. Une Amérique cosmopolite au meilleur sens du mot, c’est-à-dire vieil-européenne, encore francophile, aux campus pareils à des oasis de culture dans un monde barbare : « cette vie studieuse, à la fois austère et confortable, me convenait à merveille. Je me sentais protégé par le gothique, par la tasse de thé de cinq heures, par le silence de la bibliothèque, par l’horaire des cours comme, neuf ans plus tôt, je m’étais senti protégé par les servitudes et les plaisirs de la vie militaire. J’oubliais Paris, mon amertume, mes déconvenues, j’avais enfin l’impression d’avoir trouvé ma vraie vocation, un havre de paix où me livrer en toute tranquillité à ce qui aurait toujours été la plus grande joie de ma vie, mon recours dans les épreuves, mon vice impuni : la lecture ».

Peu d’écrivains français peuvent se vanter d’avoir enseigné aux prestigieuses universités de Yale ou de Californie ; très peu nombreux sont ceux qui reçurent en outre la proposition d’intégrer le corps professoral de Princeton. Paradoxe pour ce chouan nourri de Maistre et de Maurras, et qui fut, des décennies durant, l’un des principaux passeurs en France - chez Gallimard - des plus grands écrivains américains du siècle vingtième : qui se souvient que c’est Mohrt qui introduisit Roth et Kerouac chez Gallimard ? Sans oublier son travail en faveur de Faulkner , à qui le liait une sensibilité commune : « Les hommes de l’Ouest ont entre eux bien des ressemblances. Nous étions un peu chouans. Avec M. de Charrette, nous serions allés « chasser la perdrix », nous étions sudistes ».

Toute une sensibilité se révèle, par exemple dans cet entretien avec Bruno de Cessole, où Mohrt se livre : « L’écho romanesque d’un traditionalisme, un refus du moderne qui trouve ses répondants chez Maistre, Baudelaire, Maurras et qu’ont incarné en ce siècle T.S. Eliot et Ezra Pound ».

Dans Vers l’Ouest et Ma Vie à la NRF, Mohrt évoque son « exil » au Canada (transfiguré dans son roman Mon Royaume pour un cheval) et surtout, pendant six ou sept ans aux States, comme visiting professor. L’ancien lieutenant de Chasseurs alpins, décoré de la Croix de Guerre, y initie ses étudiants aux œuvres de Morand, Drieu, Jouhandeau, alors indésirables dans les Lettres françaises.

Mohrt a aussi chanté les marins et les navires, la mer et sa Bretagne natale, pour laquelle il prit, tout jeune, quelques risques : son grand roman La Prison maritime narre en effet les tribulations - et l’initiation amoureuse - d’un jeune Breton d’avant-guerre mêlé à de mystérieux trafics d’armes avec l’Irlande.

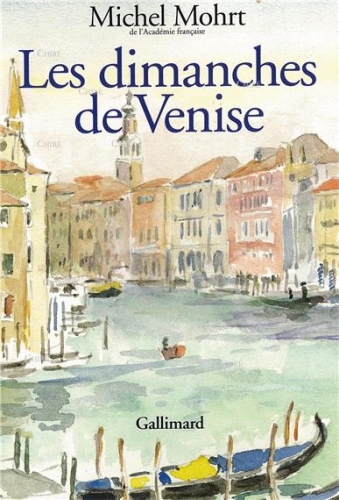

Enfin, dernier thème que je voudrais évoquer, c’est celui de Venise, que Mohrt a bien connue et peinte - car il était aussi peintre et dessinateur. Dimanches de Venise est un livre délicieux sur la Sérénissime, où l’auteur mettait ses pas dans ceux de Barrès, de Morand évidemment et de Fraigneau. Très longtemps, le jeune juriste, le jeune officier de chasseurs alpins, l’homme d’affaires et l’avocat captif dans la France occupée avait rêvé de l’Italie, qu’il ne découvrit qu’à près de quarante ans, après sept ans en Amérique.

Nice en 1939, Little Italy à la fin des 40’ lui en donnèrent un avant-goût, mais c’est à la maturité qu’il put enfin fouler le sol italien, et découvrir Venise, ville maritime qui ne pouvait que plaire à ce Breton, et qu’il vit avec le regard du peintre : « Venise, dit-il, n’est pas pour moi un devoir de français, mais l’atelier qui me manque à Paris ». Après Paul Morand, Mohrt « change l’eau de la lagune en encre », ou plutôt en aquarelle : « Venise a été pour moi la preuve aveuglante que c’est par les sens que nous faisons l’expérience du monde, non par l’idée ».

Ecrivain solitaire, austère et raffiné, peintre du dimanche, Michel Mohrt incarna le Chouan, le Sudiste tiré à quatre épingles, qui nous manque. Il est vrai que son élégance, son choix parfait de cravates en tricot, ses tweeds, ses chemises Brooks Brothers au col boutonné, cette dégaine d’officier en retraite me séduisirent d’emblée.

Un dernier mot : reprenant mes notes et ouvrant dans le désordre ses livres (lus il y a parfois vingt ou trente ans), je me rends compte à quel point Mohrt est tout sauf un écrivain mineur. Ses livres continuent de faire rêver ; ils n’ont guère vieillis (contrairement, par exemple, aux romans de Nimier) ; ils constituent des talismans que je suis heureux, que nous sommes heureux, mes confères et moi-même, de vous transmettre ce soir.

Ce trésor de votre littérature, prenez-en soin !

Christopher Gérard

Le 8 novembre MMXIX

J'ai naguère salué Michel Mohrt dans mes Quolibets

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |