28 novembre 2017

Le retour de l'ataman Krasnov

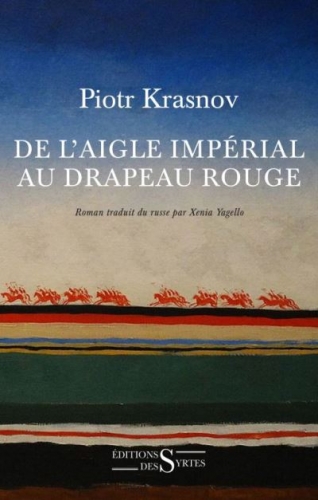

Brillante idée qu’ont eue les éditions des Syrtes, de rééditer De l’Aigle impérial au drapeau rouge, sans doute le grand roman de la Révolution russe vue du côté « blanc », et par un écrivain de talent qui fut aussi l’un des acteurs de cette tragédie.

Il y a une trentaine d’années, j’avais été frappé par la lecture de ce livre, lu dans l’édition Payot quasi introuvable de 1929, au point, des années plus tard, de suggérer sa réédition à mon éditeur et ami, Vladimir Dimitrijević, qui me parlait avec admiration des officiers blancs qui avaient été ses professeurs dans le Belgrade des années 40. Dimitri, comme tout le monde l’appelait, se souvenait encore de chansons de marches des Blancs.

Officier cosaque, héros de la Guerre de 14, Piotr N. Krasnov (1869-1947) fut aussi un grand voyageur qui arpenta au service du Tsar l’Abyssinie, la Chine et l’Inde. Ethnologue, il rédigea des essais sur ses chers Cosaques. Officier supérieur, il assista aux premières loges à cette « décomposition de l’armée et du pouvoir » qu’un autre général blanc, Anton Dénikine, décrivit dans son exil parisien. Un bref moment favorable au Gouvernement provisoire en raison de son dégoût pour les intrigues de la Cour, le général Krasnov, un moment chef des armées russes (celles du pâle Kerenski), fut proclamé Ataman des Cosaques du Don, et donc chef de l’état cosaque. Réfugié en France puis, hélas ! pour lui, en Allemagne, il fut un écrivain célèbre dans l’émigration, et même au-delà, puisque ce roman connut douze traductions.

Vaste fresque à la russe (la traduction française est le résumé de sept cents pages d’un ouvrage bien plus volumineux), ce roman-fleuve digne d’Alexandre Dumas (mais un Dumas qui s’interroge sur la nature du Christ et sur la fatalité du Mal – un Dumas dostoïevskien) retrace la descente aux enfers de la Sainte Russie, depuis l’avènement de Nicolas II, le dernier Romanoff, jusqu’à l’atroce Guerre civile. Inépuisable, le sang russe y coule à flots bouillonnants, emporté par le vent de folie furieuse qui dévaste la Sainte Russie. Rouges ou (surtout) blancs, ses personnages fascinent en raison du talent qu’avait l’écrivain de décrire des figures tragiques, comme celle du général de cavalerie Sabline, son double romanesque, un temps aide du camp du Tsar, ou ce colonel Matsnev ( !), cynique à l’âme pure qui cite Ovide et Anacréon et considère Schopenhauer comme son maître. En réalité, le principal personnage du roman, c’est l’Armée impériale russe avec ses traditions séculaires, son éthique de l’honneur et ses préjugés de caste, ses grandeurs et ses servitudes. Krasnov perçoit bien le lent pourrissement des âmes et des caractères qui aboutit au chaos révolutionnaire dont tirera profit une clique de fanatiques inhumains– le portrait de l’immonde Lénine glace le lecteur. Celui d’une intelligentsia « hors sol », dirions-nous aujourd’hui, c’est-à-dire traîtresse et aveuglée par ses rêveries infantiles (utopies & bergeries, comme sous Louis XVI) révèle un maître. Le titanesque basculement d’une société usée, mais aussi travaillée par des officines ennemies, y est analysé avec brio, de même que le grand jeu à l’œuvre contre la Russie dès la Guerre russo-japonaise, et sans doute bien plus tôt.

Dans ce roman, Krasnov se montre germanophile et anglophobe, posture qui annonce d’une certaine façon son engagement aux côtés du IIIème Reich dès 1941, quand il prend la tête d’une croisade antibolchévique sous les ordres d’un tyran qui ne voyait dans l’immense masse russe qu’un fumier appelé à engraisser le Herrenvolk. Livré par les Anglais en 1945, Krasnov affrontera la mort avec le courage – et la naïveté ? – de ces admirables officiers blancs.

Un autre roman, très court lui, de Claudio Magris, Enquête sur un sabre (Gallimard), retrace les pathétiques derniers mois de cet état cosaque replié dans les montagnes du Frioul.

Oui, le vieil ataman fait rêver les écrivains… tout en leur donnant quelques belles leçons – l’inoubliable scène du cauchemar au Palais d’Hiver, quand le jeune Sabline monte la garde auprès de l’Empereur, sans oublier la fresque des caves sataniques de la Tchéka.

Christopher Gérard

Piotr N. Krasnov, De l’Aigle impérial au drapeau rouge, Editions des Syrtes, 730 pages, 25€.

Voir aussi :

http://archaion.hautetfort.com/archive/2006/11/19/russes-blancss.html

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature russe, émigration russe | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

27 novembre 2017

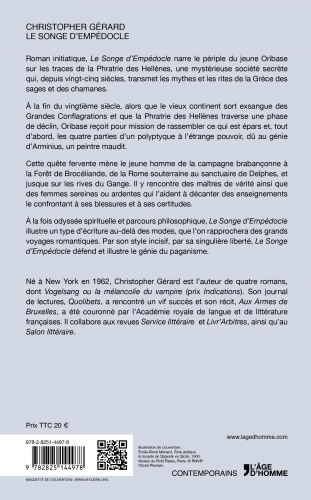

Le Songe d'Empédocle

Un lecteur m'écrit à propos du Songe d'Empédocle : "Il y a dans ses lignes, je ne sais pas où précisément, quelque chose de magique, quelque chose qui détend, qui apporte la sérénité et qui délivre de l’angoisse. Il y a la force d’une foi qui invite à regarder les arbres différemment, à ne plus les voir seulement comme un marqueur philosophique, culturelle ou politique, mais comme le Monde en lui-même...".

*

**

Par Frédéric Saenen, poète, critique et romancier :

http://le-carnet-et-les-instants.net/2015/03/03/491/

*

Vu par Thierry Marignac, écrivain, boxeur :

http://antifixion.blogspot.be/

*

Vu par Loïc di Stefano, du Salon littéraire

http://salon-litteraire.com/fr/christopher-gerard/review/...

Commenté par l'auteur ici :

http://fr.novopress.info/184051/les-grands-entretiens-nov...

*

Prolixe, au micro d'Edmond Morrel :

http://www.espace-livres.be/Le-songe-d-Empedocle-de?rtr=y

Par un hoplite de l'Institut Iliade :

http://institut-iliade.com/le-songe-dempedocle/

Vu par le confrère Bruno Favrit

http://argonautedelideal.blogspot.fr/2015/04/le-songe-dem...

Vu par le, président de l'Association des écrivains Belges :

http://www.ecrivainsbelges.be/index.php?option=com_conten...

Par Francis Richard, l'un des plus importants critiques d'Helvétie :

http://www.francisrichard.net/2015/03/le-songe-d-empedocl...

*

Pour commander :

http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=...

ou

L'Age d'Homme,Paris,tél: 01 55 42 79 79

*

"Christopher Gérard pense à contre-courant du siècle et écrit à contre-mode de la platitude littéraire d'aujourd'hui. C'est un auteur hors norme, qui fait craquer l'univers confiné du parisianisme, qui largue les amarres, gonfle les voiles pour le départ du voyage de l'apothéose romantique. Une singularité éclatante inspire et soutient sa nostalgie cosmique (…) Aucun des travers de l'académisme ornemental et sous surveillance des augures; mais le libre mouvement du romanesque magique qui, dans une langue naturelle et limpide, rappelle les réussites majeures d'André Fraigneau" Pol Vandromme, Dernières Nouvelles d'Alsace

"Sa quête est toute de noblesse et de dépouillement." Jacques Franck, La Libre Belgique

"Un roman très érudit, d'une belle écriture, riche en images frappantes ou charmeuses." Jacques Crickillon, Lectures

"Voilà un roman qu'eût aimé Abellio, un "roman du huitième jour"." P.-L. Moudenc, Livres propos.

"De ce livre qui concilie la haute culture et une réjouissante alacrité, de ce roman pétulant qui est une somme, dire que c'est un pur joyau ne serait pas faux. Ce serait banal, insuffisant." David Mata, Eléments

"Voici quelques années, en lisant la relation biographique de son Parcours païen, nous avions pressenti que nous avions davantage affaire à un véritable écrivain qu'à un spécialiste de la mythographie. Avec ce songe d'Empédocle Christopher Gérard confirme son appartenance inspirée à l'ordre intemporel des adeptes de l'orbe littéraire. (…) Dans ces temps de reconnaissance et de regroupement qui sont les nôtres, Le Songe d'Empédocle a déjà stature et statut de signe. Des Dieux." André Murcie, Chroniques de pourpre

"Un jeune et talentueux auteur belge, Christopher Gérard, dans un roman aussi passionnant que savant, Le Songe d'Empédocle, entraîne ses lecteurs sur les traces d'une société initiatique imaginaire, la "Phratrie des Hellènes". (…) Relier, comme il arrive à le faire brillamment, au-delà de l'espace et du temps, les cultures grecques, étrusques, iraniennes, celtiques et indiennes est une salutaire bousculade de nos habitudes culturelles. Sa description de cette société initiatique idéale témoigne d'une remarquable connaissance, vécue ou non, d'une telle démarche." Francis Baudoux, La Franc-maçonnerie: une psychothérapie de groupe pour gens dits "normaux"?

"Alors que le sinistre nocher, Charron pour ne pas le nommer, convoie les vivants au royaume des morts, Christopher Gérard procède d'une autre logique, exhumant des ténèbres infernales tout un peuple de dieux et de héros pour les rendre au rivage verdoyant de la vie. Le Songe d'Empédocle s'inscrit dans cette veine secrète et surnaturelle de la littérature française, celle qui s'enfonce au plus loin dans le cœur élémental et ardent de notre présence au monde et renoue ainsi avec les matrices ouraniennes de la haine et du désir entremêlés." Adrienne Bonnel, Situation critique

"J'aime votre livre. Pour son titre d'abord, qui ouvre à la pensée le troisième espace comme dirait René Char, pour sa méthode ensuite, et le parti que vous avez pris de faire assister le lecteur à une errance, à un voyage initiatique. (…) Brocéliance, Merlin, Dada, l'Ordre teutonique… Oui, voilà le vrai savoir. Grâce à vous, l'eau parlante ne s'est point tarie…" Yves Battistini

"Ton merveilleux livre, qui ne s'adresse qu'à des hommes - et des femmes - capables de faire leur "révolution intérieure" ou l'ayant déjà faite (…) Toi aussi, tu nous enseignes la ferveur." Jean Mabire

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux, Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, roman | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

16 novembre 2017

Gabriel Matzneff : à propos de La jeune Moabite

" A midi, aux Ronchons, avec Christopher Gérard, de passage à Paris.

Son article paru sur Internet est plus profond que ceux d'Enthoven et de Clermont, il n'y évoque pas ma légende noire, il plonge dans le corps du texte, celui du roman, du journal intime, il étudie les personnages, le style.

Il analyse cela seul qui importe, l'écriture."

Il y a deux ans déjà (voir ci-dessous), en parlant de Mais la musique soudain s’est tue, le Journal qui prend la suite des Carnets noirs (1953-2008), je ne pouvais que souligner l’exceptionnelle aptitude de Gabriel Matzneff à demeurer semper idem, fidèle à son être profond, lui qui écrit « avec le sang de son cœur ».

Avec le volume d’épreuves que m’envoie Gallimard, je reçois un émile (id est un courriel) de l’auteur, qui répond à mes questions sur cette Jeune Moabite. Journal 2013-2016 : « quant à mon pavé, ce n’est pas une summa, hélas ! Au mieux, les notes désabusées d’un vieux monsieur qui, nonobstant le triomphe planétaire de la morale quaker, de la crétinisation des esprits et d’une vulgarité répugnante, persiste bizarrement à aimer la vie. »

Voici résumée en quelques mots cette brique de sept cents pages, que Matzneff pensa un moment intituler Nunc dimittis, pour rappeler cette prière qui prépare au silence de la nuit : « maintenant tu laisses partir ton serviteur en paix ». Mais, ce qui est amusant et matznévien au suprême, l’écrivain a préféré un autre titre, emprunté au confrère Hugo, qui dépeint dans Booz endormi le sommeil agité de l’octogénaire aux pieds de qui s’est couchée la belle Ruth aux seins nus, sa future épouse. L’allusion poétique évoque aussi une excellente fortune de l’auteur, qu’une jeune lectrice poursuit - avec succès - de ses assiduités. Sacré Matzneff !

Le lecteur voyage beaucoup avec son guide, de Trieste à Nice (comme Nietzsche, l’un de ses maîtres et complices), de Bruxelles (les Galeries royales Saint-Hubert) à Naples (la librairie Colonnese). Et, omniprésente, la Sérénissime, où Matzneff se rend souvent en pèlerinage, tantôt au Harry’s bar (mais, attention, cravaté, comme tout gentilhomme qui se respecte !), tantôt dans ce splendide palais Querini Stampalia, où il travaille des journées entières, à une volée d’escaliers d’un sublime Bellini. Un autre endroit apparaît, bien connu de votre serviteur qui y a côtoyé Gab la Rafale, ce monastère modérément galiléen où sont davantage invoqués Shiva et Dionysos, le Labyrinthe, près de Palestrina, domaine enchanteur qui abrita Alain Daniélou et ses amis de passage, Béjart, Mac Avoy, Bussotti, tant d’autres, et dont le vin, produit sur place par le maître de maison, Jacques Cloarec, s’apparente à de l’or liquide.

Quoi qu’il prétende, Gabriel Matzneff n’est jamais seul : l’accompagnent nuit et jour Byron et Sénèque (lus dans le texte), Dumas et Casanova (sus par cœur), l’abbé Galiani et divers diététiciens (« ail, huile d’olives, citron, thym »).

Oui, semper idem, Gabriel Matzneff, naïf et vaniteux, narcisse (62 kilos six cents) et gourmand (Lipp !), curieux (la politique italienne, comprise à merveille) et d’une enviable vivacité d’esprit, unique et, malgré la maladie et les peines, persévérant avec courage dans son orgueilleuse singularité.

Et quelle langue que la sienne, naturelle, fluide, limpide : « Je n’ai jamais eu de difficulté à croire au Dieu d’Epicure, impassible, lointain, insoucieux du sort des microbes terrestres ; en revanche, j’ai toujours eu beaucoup de mal à croire au Dieu qu’enseigne l’Eglise, attentif à chacun d’entre nous, intervenant directement dans nos vies, bienveillant et plein d’amour. » Ou ceci, qui peut servir de viatique à tous les artistes : « La vie d’artiste est difficile, parfois dangereuse, mais la certitude qu’a un peintre, un compositeur, un écrivain d’avoir, au cours de son bref passage sur la terre, fait fructifier son talent est une joie qui console de tous les dangers, revanche de toutes les difficultés. »

Christopher Gérard

Gabriel Matzneff, La jeune Moabite. Journal 2013-2016, Gallimard, 704 pages, 29€.

*

**

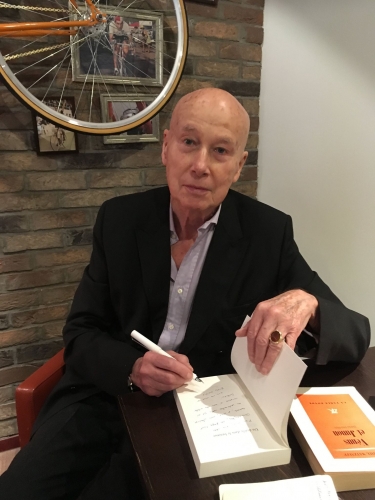

A Bruxelles, dédicaçant quelques volumes de ma bibliothèque.

Semper idem : Dieux merci, Gabriel Matzneff persévère dans son être profond, fidèle à ses passions schismatiques, inchangé depuis, mettons Cette Camisole de flammes, pour une simple et bonne raison : il écrit « avec le sang de son cœur », comme disaient en substance ses confrères Nietzsche et Tolstoï. D’où une insolence, une liberté de ton, une alacrité qui charment le lecteur, d’autant plus que le styliste reste attentif à la moindre de ses lignes, comme peuvent en témoigner ceux qui échangent avec lui émiles ou messaggini.

Deux livres paraissent ainsi en ce lugubre mois de janvier MMXV pour fêter cinquante ans d’activité littéraire : un copieux Journal 2009-2013 et un roman, le neuvième.

Mais la musique soudain s’est tue – encore un bon titre – est son journal intime, qui prend la suite des derniers Carnets noirs (1953-2008) tout en s’en distinguant pour des raisons qui ne sont pas uniquement d’ordre chronologique : si Gabriel Matzneff en avait, semble-t-il, soupé de dactylographier à la chaîne ses carnets moleskine, il ne voulait pas se faire le scribe de son déclin. Ce qu’il appelait naguère les avertissements de la clepsydre et surtout l’irruption de la maladie font que le texte de ce Journal crépusculaire diffère de celui des Carnets noirs. N’avait-il pas pensé un moment l’intituler De Senectute ? Le ton en est plus grave, les notations parfois plus elliptiques, car les problèmes de santé, ce que les Bruxellois nomment poétiquement la peïeraa – l’amère vieillesse et ses terreurs de l’avenir –, minent le moral du stoïcien… qui demeure toutefois épicurien au sens large : excellente fourchette, le gosier en pente, Matzneff voyage en train de Naples à Venise, se pose chez Lipp ou aux Ronchons pour faire balthazar avec les amis. Semper idem, vous disais-je. Si le galop d’enfer a pris fin, les amies de cœur ne sont pas absentes. La preuve : on s’y perd encore dans les prénoms et les astérisques. Toujours mad by love, notre Matzneff !

Si l’on s’amuse à comparer ce journal du crépuscule aux premiers carnets de jeunesse, ce qui frappe, c’est la place grandissante du cinéma (le cinéma italien par exemple fait l’objet de gloses aussi amusantes qu’érudites), c’est la passion stendhalienne pour l’Italie et pour sa langue, omniprésente. L’anglais de Lord Byron, le russe de Chestov s’éloignent, remplacés par la langue savoureuse de Toto, par celle, solaire, de Jep Gambardella, le héros de ce chef-d’œuvre de Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza, que, à juste titre, Matzneff place très haut.

Au fil des pages, entre amours et amitiés, l’obsédant passé lui revient en mémoire : un ami disparu, une belle enfuie, Deligny et l’Algérie, et Pétrone et Cambuzac. Le Littré et la balance, ce goût de la solitude et de la bagarre et toujours la même lucidité politique, de la Palestine à la Syrie. Semper idem, Gabriel Matzneff.

Sur le plan stylistique, une touche de préciosité est venue pimenter ses livres : quelques archaïsmes de derrière les fagots (« désheuré », en droite ligne du Grand Siècle), des italianismes. Comment résister en effet à messaggini en lieu et place de SMS ? Rien de trop dans une langue qui reste sobre et d’une rare précision, ponctuée à la perfection. Classique.

Qu’il évoque les nouvelles cloches de Notre-Dame et donc le son entendu par Casanova ou qu’il se scandalise de l’interdiction d’allumer un cierge devant la Vierge de Saint-Germain-des-Prés, Matzneff continue d’émouvoir tout en nous prodiguant une leçon aux antipodes d’une quelconque soumission : « l’élan, la curiosité, l’enthousiasme, la générosité, l’amour gourmand de la vie » , qualités auxquelles il faut ajouter, intacte chez lui, la capacité d’admiration. L’homme a beau ronchonner et se plaindre, il demeure capable de s’enthousiasmer comme à vingt ans. Une sentence me paraît résumer sa vie d’écrivain : « une médaille française frappée avec de l’or étranger ». Tout n’est-il pas dit ?

Avec La Lettre au capitaine Brunner, Matzneff conclut un cycle romanesque qui avait débuté avec L’Archimandrite. On sait que, comme son maître et ami Hergé, Matzneff se plaît à faire apparaître les mêmes personnages de livre en livre. Nous retrouvons dans ce neuvième et ultime ( ?) roman Cyrille Razvratcheff, le suicidé de L’Archimandrite. Justement, ce suicide, que tous pensaient causé par une déconvenue amoureuse (en plus d’une incapacité à s’insérer dans le monde adulte), ce suicide acquiert une autre ampleur grâce aux révélations d’un lourd secret de famille, cette lettre que le père de Cyrille, et donc l’oncle de Nil Kolytcheff, aurait envoyée au commandant du camp de Drancy, le SS-Hauptsturmführer Brunner… pour dénoncer son épouse comme juive. Déportée, celle-ci mourut dans les camps. Son époux, l’oncle Nicolas, lui, fut arrêté à la Libération et se pendit dans sa cellule. Avec ses embrouilles, ses déjeuners au Cercle européen et ses factures impayées, le comte Razvratcheff se révèle un personnage haut en couleurs, mêlé à d’obscurs bureaux d’achats qui, sous l’Occupation, traitaient avec les Allemands – un peu comme dans les romans de Modiano. Transmis par un curieux évêque orthodoxe, un dossier constitué à la Libération, composé de pièces tour à tour sordides et drolatiques, a empoisonné les dernières heures de Cyrille. Transmis après un demi-siècle de dormition à son cousin Nil, il continue de faire des dégâts… jusqu’à sa destruction finale. Roman sombre malgré les apparences, La lettre au capitaine Brunner peut se lire comme un exorcisme, comme un très subversif refus de l’hyper-mémoire, devenue le dogme en ces temps d’amnésie programmée. Roman tragique, mais avec légèreté, La Lettre au capitaine Brunner (le titre à lui seul a un je ne sais quoi de menaçant) permet à l’auteur de prendre de la hauteur par rapport à une histoire, et a fortiori une actualité qui le dégoûtent. Escapisme ? Why not ? N’est-il pas préférable, parfois, de détourner le regard d’une laideur qui risque de nous contaminer ?

Nombre de thèmes matznéviens font de ce roman une synthèse de l’œuvre : la fidélité à une orthodoxie sans rien de cérébral ni de crispé et la tentation païenne, les fautes (ici, d’autrui) et leur pardon (ou leur oubli – le roman est d’une fascinante ambiguïté), la diététique et la gourmandise, le refus de marcher au pas et le goût de l’amitié, le Mare nostrum… et l’Italie, l’Italie ! A lire Matzneff, une question s’impose : et s’il était notre Stendhal ?

Christopher Gérard

PS : Matzneff fait sien le mot de la Médée d’Ovide, Meliora uideo proboque Deteriora sequor, (« je vois le bien et je l’approuve, mais je choisis le mal ») que Stendhal cite dans son Journal à la date du 18 pluviôse de l’an XIII. Plaisante convergence !

Gabriel Matzneff, Mais la musique soudain s’est tue. Journal 2009-2013, Gallimard, 516 pages, 26.50€

La Lettre au capitaine Brunner, La Table ronde, 205 pages, 17€.

*

**

Il est longuement question de Gabriel Matzneff dans mon Journal de lectures:

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, matzneff, la jeune moabite | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

13 novembre 2017

Sainte Russie

Spécialiste de l’histoire russe, N. Ross a notamment publié un essai sur Nicolas II (La Mort du dernier tsar, la fin du mystère, L’Age d’Homme). Il nous livre aujourd’hui un essai d’une grande clarté, illustré de photos inédites, sur l’état russe de Crimée, dirigé par le général Piotr Nikolaievitch Wrangel (1878-1928), dernier commandant en chef des Armées blanches et chef spirituel de l’émigration russe jusqu’à sa mort à Bruxelles, sans doute à la suite de l’inoculation par un agent soviétique du bacille de Koch. Issu d’une lignée germano-balte, le baron Wrangel, glorieux officier de la Garde, lutta dès le début contre les Rouges et, à partir du moment où il remplaça, en 1920, le général Dénikine à la tête de la résistance antibolchévique, fit preuve d’un sens de l’organisation et de visions politiques d’une rare ampleur, puisqu’il comptait reconstruire la Russie par le bas. Pragmatique, Wrangel tenta de développer un projet global pour une Russie libérée, notamment par le biais de réformes agraires et institutionnelles. L’état russe de Crimée (ou gouvernement de Tauride), qui fut de facto reconnu par la France, donne une idée d’un autre destin pour l’empire : presse libre, refus de l’antisémitisme, liberté religieuse… L’essai de N. Ross retrace tous les aspects de l’action du général Wrangel : opérations militaires, affaires économiques, réflexion spirituelle et politique (à laquelle prirent part B. Souvarine, S. Boulgakov et G. Vernadsky - futur théoricien de l’eurasisme). Wrangel parvint enfin à assurer l’exode de près de 150.000 réfugiés, civils et militaires, qui échappèrent ainsi au massacre.

Christopher Gérard

Nicolas Ross, La Crimée blanche du général Wrangel, Editions des Syrtes, 224 pages, 15€

*

**

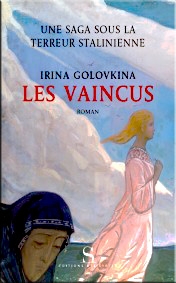

Le chant du cygne de l’aristocratie russe

Dans la plus pure tradition russe du roman océanique paraît enfin la traduction du livre longtemps clandestin d’Irina Golovkina (1904-1989), traduit sous le titre Les Vaincus, alors qu’en russe l’auteur l’avait intitulé Le Chant du cygne. Petite-fille du compositeur Rimski-Korsakov, Irina Golovkina appartient à une génération perdue de la noblesse russe, trop jeune pour avoir connu les fastes tsaristes, mais trop âgée déjà pour ne pas avoir reçu une éducation honnie par les bolchéviques. Son roman, où rien n’est inventé, décrit l’agonie des rescapés de la noblesse pétersbourgeoise jusqu’à la Grande Terreur des années 30. Ainsi, alors qu’un noble déchu ose baiser la main d’une amie tombée dans la misère, des passants s’exclament : « en voilà deux qu’on n’a pas encore achevés ». Pour peu que l’on fasse l’effort de s’y retrouver parmi les multiples et riches figures des derniers « ci-devant » de Leningrad, on les suit dans leurs tourments, leurs espoirs déçus et leurs cauchemars (« Seul celui qui a vécu sous la loi de Staline peut comprendre ce que signifie un coup de sonnette en pleine nuit »).

Rapidement, le prince Dachkov, qui vit sous une fausse identité « prolétarienne », la si fragile Assia Bologovskaïa, l’héroïque infirmière Ioulia, qui se fait l’historiographe de cette persécution, deviennent des amis pour qui l’on tremble tant l’auteur, à l’impressionnante culture russe, classique et française (elle connaissait Huysmans et Maeterlinck sur le bout des doigts), parvient, en évitant tout mélodrame, à transcrire les souffrances de ces déclassés condamnés à la dégradante promiscuité des appartements communautaires, à l’abaissement moral causé par les trahisons, aux exécutions sommaires et à la déportation dans les camps. Comme l’annonce l’incipit du roman : « le monde entier était recouvert d’un voile funèbre ». Une fresque bouleversante sur le malheur russe au XXème siècle.

Christopher Gérard

Irina Golovkina, Les Vaincus, Editions des Syrtes, 1120 p.

Publié dans Service littéraire, décembre 2012

*

**

Pour célébrer le 90ème anniversaire de la révolution russe, les éditions du Rocher proposent une réédition augmentée de Les Blancs et les Rouges. Histoire de la guerre civile russe (1917-1921), passionnant essai que Dominique Venner, directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire, a naguère consacré à un cataclysme qui engendra le plus terrifiant régime des temps modernes. D’une précision militaire, son récit de l’atroce guerre civile, des mutineries de 1917 aux ultimes révoltes populaires au bolchevisme, permet de comprendre à quel point « un soulèvement de millions de croquants hérissés de baïonnettes, conduits par une petite meute de fanatiques binoclards » fut la matrice d’un siècle de fer. Car la terreur instaurée par Lénine et Staline frappa durablement les esprits de l’époque par sa brutalité même et fut, plus tard, l’une des causes de l’avènement des dictatures mussolinienne et hitlérienne. Outre ce regard dans une perspective large, l’originalité de l’ouvrage réside dans l’étude comparée des Rouges et des Blancs : portraits et récits de campagnes alternent, illustrés par de nombreux témoignages à chaud longtemps occultés par une historiographie marxisante. De même, les insuffisances et les points forts de chaque camp sont analysés avec finesse : les Blancs comptèrent de valeureux chefs (Dénikine, Koltchak, sans oublier Wrangel, mort en exil à Bruxelles); quant aux Rouges, ils ne furent pas partout vainqueurs (Pologne, Finlande, Etats baltes). Bien des dogmes sont ainsi pulvérisés, notamment celui de « l’humanisme » de Lénine, qui ordonne sans hésiter des massacres d’une effroyable ampleur, ou celui du sens de l’histoire : en 1919 encore, les jeux n’étaient pas faits.

Après la prise du pouvoir par les bolcheviques, deux millions de Russes fuirent une Russie martyrisée. Dix mille d'entre eux trouvèrent refuge dans notre pays. C'est leur histoire, celle de l'émigration russe en Belgique durant l'Interbellum, qu'un jeune chercheur de l’Université de Louvain et du FNRS, W. Coudenys, a étudiée avec une minutie exemplaire (Leven voor de Tsaar. Russische ballingen, samenzweerders en collaborateurs in België,Davidsfonds). Tous ces exilés n'étaient pas nobles comme le général baron Wrangel, dernier chef des Armées blanches, mort (empoisonné?) à Uccle en 1928, mais nombre d 'officiers purent survivre grâce à l'aide de la Belgique, qui participa à l'intervention alliée contre les Rouges (voir les témoignages de l’écrivain belge Marcel Thiry). Le Roi Albert n'avait-il pas caché à l'époque son hostilité aux Soviets? W. Coudenys a dépouillé une masse impressionnante d'archives inédites - journaux de l'émigration, dossiers de la Sûreté, etc. - et nous offre ainsi un tableau très vivant de cette Russie de l'exil, tiraillée entre la fidélité et l'adaptation à un monde en crise. L'aspect culturel n'est pas négligé: cercles littéraires et groupes musicaux, sans oublier ce singulier courant eurasiste qui tint son premier congrès international à Bruxelles. Le rôle de l'épiscopat belge, comme celui de l'Université de Louvain, qui forma de nombreux cadres d'origine russe, bref, toute la vie d'un milieu caractérisé par une grande dignité, est retracée avec une précision d'entomologiste. L'émigration blanche étant un rarissime exemple d'armée en exil (pendant vingt ans), le chercheur s'est également penché sur les nombreuses associations militaires, surveillées et infiltrées avec une rare maestria par les services soviétiques. Voilà donc un éclairage fort utile sur l'histoire belge de l'entre-deux-guerres et de l'occupation, car une poignée de Blancs reprit le combat sous l'uniforme feldgrau, avec les déconvenues que l'on devine. Sur l’émigration russe, il faut remarquer que le dernier film d'E. Rohmer, Triple agent (lire aussi Eric Rohmer, Triple agent, Petite bibliothèque des cahiers du cinéma), un chef-d'œuvre d'intimisme, narre l'histoire d'une trahison dans le Paris des Russes blancs, celle du colonel Skobline. Enfin, sur les associations militaires, lire, de Paul Robinson, The White Russian Army in Exile 1920-1941(Oxford University Press).

*

**

Personnage clef du monde littéraire pétersbourgeois et figure éminente avec son mari l’écrivain Dimitri Merejkovski du symbolisme russe, Zinaïda Hippius (1869-1945) assista à la chute du tsarisme et à l’avènement du bolchevisme, après l’intermède Kerenski. Son journal des années 1914-1920 (Journal sous la Terreur, Collection Anatolia, éditions du Rocher), en grande partie occulté par le régime soviétique durant 70 ans, paraît enfin, livrant un témoignage accablant sur l’asservissement de la Russie à une clique d’idéologues barbares. Aux insuffisances des élites traditionnelles, à l’aveuglement des intellectuels répondent la brutalité sans complexe des Rouges qui, en quelques jours, s’emparent du pouvoir à la pointe des baïonnettes. Les étapes de ce processus infernal sont décrites au jour le jour avec une effrayante lucidité : qu’elle évoque le musellement de la presse, les arrestations (« Chaque jour, on fusille quelqu’un dans chaque soviet d’arrondissement ») et les viols, l’esclavage déguisé et le marché noir, les rafles de « bourgeois » et la délation généralisée, les pillages et les soûleries, les retournements de veste ou les fuites sans gloire, Hippius se hausse au niveau des grands historiens romains. Nous assistons éberlués à la fin d’un monde certes imparfait mais civilisé, et à la naissance d’une tyrannie : « tout le monde meurt (sauf les commissaires, leurs valets et les bandits). Plus ou moins vite. »

*

**

Spécialiste des courants nationalistes russes, Marlène Laruelle s’était fait remarquer par une brillante thèse sur l’eurasisme (L’idéologie eurasiste russe ou comment penser l’Empire, L’Harmattan, 1999). Elle s’attaque dans Mythe aryen et rêve impérial dans la Russie du XIXème siècle, (CNRS éditions), au mythe aryen dans l’aire culturelle russe. Définissant ce mythe comme « une recherche romantique des origines » ou comme « mode de lecture du monde », M. Laruelle montre que, au contraire de l’allemand, l’aryanisme russe fut toujours étranger au racialisme. Il convient donc de distinguer l’aryanisme, fils du romantisme européen, du racialisme, fruit monstrueux du scientisme. Le premier n’est nullement prédestiné à devenir ce qu’il fut de 1933 à 1945. De même, la diabolisation des courants romantiques, présentés comme menant fatalement au nazisme, devient intenable, puisque la quête identitaire russe, ignorant l’antisémitisme et en fait tout racisme, cette quête impériale plutôt que nationale, fascinée par l’Asie blanche tout en affirmant une européanité plus complète, se distingue radicalement de l’allemande. Laruelle montre avec brio que l’aryophilie russe fut pensée comme une réconciliation de l’occidentalisme et du slavophilisme. La Russie comme autre Europe. Sa thèse étudie également l’instrumentalisation du mythe aryen par la politique tsariste en Asie centrale : à l’époque du Grand Jeu (Kipling), les Slaves considéraient leur expansion dans ces régions stratégiques comme le « juste retour » des Aryens dans leur patrie originelle. Une thèse passionnante sur un sujet sensible, traité avec autant de tact que de probité.

Christopher Gérard.

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie, Sainte Russie | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

Christopher Gérard en Sorbonne, ou le début de la fin

Il sera question de votre serviteur lors du colloque international "Penser le roman francophone contemporain" organisé par l'Université Paris-Sorbonne – CIEF - CELLF / Université de Montréal – CRILCQ (sans oublier le ZRGLB, scandaleusement omis par les organisateurs) ce 18 novembre 2017 au Centre d’Etudes Slaves – 9 rue Michelet – 75005 Paris

Au menu à 14h00 – Intersections génériques et artistiques,

• Renata Bizek-Tatara, Université Marie Curie-Skłodowska de Lublin (Pologne) : « Christopher Gérard et le brouillage des frontières génériques ».

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |