25 mai 2016

La droite littéraire

"La vie n'est pas le critère à partir duquel on juge l'art."

Charles Dantzig, Dictionnaire égoïste de la littérature française, 2005.

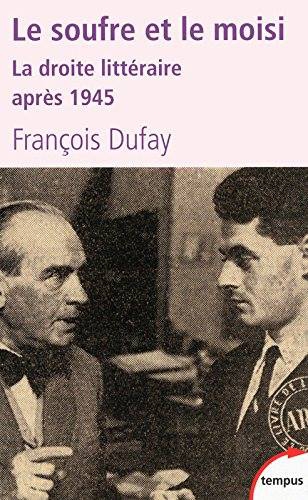

Journaliste et normalien, auteur d’un essai sur le voyage d'écrivains français à Weimar sous l'Occupation (Le Voyage d’automne, Plon, 2000), F. Dufay se penche, dans Le soufre et le moisi. La droite littéraire après 1945. Chardonne, Morand et les hussards (Perrin), sur la droite littéraire après 1945 en comparant les itinéraires croisés de Paul Morand et de Jacques Chardonne. Ces deux phares de l’avant-guerre doivent « repartir à zéro » non en raison d'une quelconque collaboration mais plutôt de compromissions. « Rien d’horrible en fait », admettra Bernard Frank: quelques textes favorables à l'Europe nouvelle pour Chardonne, ancien dreyfusard et ami de L. Blum, défendu en 1945 par Mauriac et Paulhan. Morand, quant à lui, représente Vichy à Bucarest et à Berne sans pour autant s'impliquer dans la Révolution nationale. En 1953, il est réintégré dans la Carrière. Pendant la guerre, ces deux écrivains interviennent en faveur de proscrits (le propre fils de Chardonne est déporté pour espionnage). Avec le triomphe sans partage de la gauche idéologique, adepte d'une épuration permanente, toute la droite se voit en 1945 ostracisée par une nouvelle caste dominante, acquise aux utopies révolutionnaires, et qui organise autour d’elle une véritable conspiration du silence. La mode existentialiste, la toute-puissance de Sartre et des Temps modernes, le terrorisme intellectuel du PC et de ses filiales font alors peser une chape de plomb sur la vie culturelle. F. Dufay semble tout ignorer de l'atmosphère tendue de l'époque: pensons à l'affaire Kravchenko, à la négation systématique des atrocités soviétiques, aux procès de Moscou. Une poignée d’écrivains – M. Dufay écrirait « un quarteron » - se ligue pour défendre une liberté de création réellement mise en danger, ainsi que les nombreux interdits de séjour (plus d'une centaine d'auteurs, qui figurent sur la liste noire du CNE): les hussards, inventés par B. Frank dans son fameux "Grognards et hussards". Roger Nimier, le plus actif d’entre eux, se lie avec Morand et Chardonne avant de réhabiliter Céline de façon quasi miraculeuse. Tous ces « non-conformistes des années cinquante » ferraillent contre les professeurs de marxisme, les démocrates-chrétiens apeurés et autres compagnons de route.

Parmi ses multiples faiblesses, le livre superficiel de F. Dufay ne mentionne pas le lien évident avec les réseaux révolutionnaires-conservateurs des années 30, étudiés en leur temps par J.-L. Loubet del Bayle, puis par Nicolas Kessler. La monumentale Histoire des droites en France, publiée sous la direction de J.-F. Sirinelli (Gallimard) n'est pas même citée, pas plus que les thèses de N. Hewitt, de G. Loiseaux ou de J. Verdès-Leroux: il s'agit du travail d'un journaliste, plus friand d'anecdotes que d'analyses. A F. Dufay revient toutefois le mérite d'avoir souligné le paradoxe suivant: les apôtres du désengagement et d'une frivolité toute "parisienne" ont souvent fait leurs classes à l’Action française ou dans ses marges; certains reprennent du service au moment de la guerre d’Algérie (Nimier et Laurent appartiennent à la mouvance OAS). Leur désinvolture, leur indifférence à l’histoire ressemblent à des leurres : comme le remarque à juste titre B. Frank, « ce sont des écrivains que les circonstances ont contraint à se moquer de la politique ». Cette indifférence feinte pour l'histoire masque à peine l'impuissance des vaincus. Mais ce constat, B. Frank l'avait fait en 1952 avec autant d'élégance que d'esprit. F. Dufay, lui, se montre bien plus sévère que son talentueux prédécesseur et propose, au lieu d'une essai littéraire tentant de comprendre une époque troublée (la fin d'une guerre civile, les débuts de la guerre froide), une sorte d'enquête policière où le gendarme fait la morale aux délinquants, un sermon où le puritain fustige les libertins. Son moralisme est d'autant plus agaçant qu'il est anachronique, fondé sur des a priori illustrés par un vocabulaire qui trahit son hostilité profonde pour des écrivains injustement qualifiés d'épigones: les hussards, "ces écrivaillons bourrés de tics", dont le pedigree serait "chargé", "sévissent" dans des revues "ou autre Table ronde"; ils sont nourris de la "soupe primitive de l'Action française", etc. A-t-il vraiment lu toute l'œuvre de Déon et de Laurent? A-t-il pris la mesure de la mise au pas des lettres françaises en ces années d'après-guerre? Quant à Morand et Chardonne, stylistes reconnus par leurs pairs, ils se distingueraient par "une commune sécheresse de style et de cœur". Morand, qui travaille jusqu'à son dernier souffle, l'auteur de plus de 60 livres entre 1920 et 1976, date de sa mort, réduit à quelques pages d'un journal intime où il passe sa rage devant le déclin d'une civilisation! Un superbe écrivain jugé à l'aune du politiquement correct le plus abêtissant!

En outre, l'accumulation de clichés ne constituant pas une analyse, le lecteur a l'impression de lire un pamphlet dont l'auteur se contente trop souvent de lectures partielles (de préférences des citations courtes d'écrits privés), de procès d'intention (l'antisémitisme présumé, jamais prouvé, de Nimier ou de Déon; la volonté prêtée à Chardonne de lancer une épuration à l'envers). F. Dufay a pu consulter la fameuse correspondance quotidienne échangée entre Morand et Chardonne, d'où la méchanceté n'est pas toujours absente, c'est un fait… qui ne prouve rien, si ce n'est que deux scrogneugneus peuvent très bien dire du mal de leurs contemporains comme nous le faisons tous un jour ou l'autre. Pratiquer une telle réduction du supérieur à l'inférieur - une manie des biographes à l'anglo-saxonne? - n'est-ce pas négliger l'essentiel: l'œuvre de ces artistes, manifestement méconnue. Qualifier un joyau classique tel que Parfaite de Saligny de "perle rococo" n'est pas une preuve de goût ni de lucidité. Insister avec lourdeur sur la "sécheresse" de Morand, c'est oublier que, dans Tais-toi, l'artiste met en scène un homme paralysé par la pudeur et le goût de la solitude. C'est ne pas tenir compte des témoignages nombreux - Jacques Brenner, dans Le Flâneur indiscret ou Marcel Schneider, dans L'Eternité fragile - sur l'attention portée aux cadets de Chardonne, la jeunesse d'esprit et la gentillesse d'un Morand léguant sa garde-robe à un homosexuel notoire (sans parler des Juifs aidés au bon moment, puisque tel est devenu le critère absolu).

L'artiste. Voilà celui que F. Dufay ne réussit pas à comprendre, et donc à aimer. Il aurait dû réfléchir à cette phrase de Barthes, tirée de Sur Racine (1963): "tout le monde sent bien que l'œuvre échappe, qu'elle est autre chose que son histoire même, la somme de ses sources, de ses influences et de ses modèles: un noyau dur, irréductible, dans la masse indécise des événements, des conditions, des mentalités collectives". Il n'a rien vu du mystère de la création, du salut par l'art grâce au purgatoire imposé (probablement mérité) à ces écrivains qui, mis hors jeu, se rétablissent grâce à leur talent bien davantage que par l'action souterraine d'une quelconque conjuration.

© Christopher Gérard

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, hussards | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

22 mai 2016

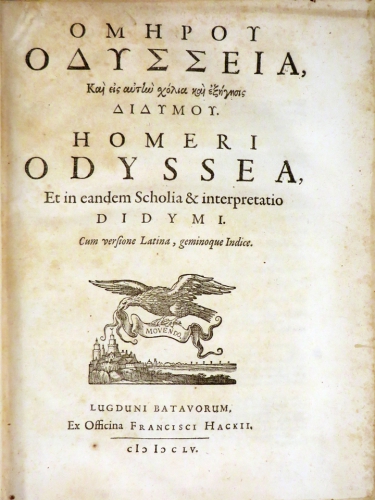

Relire Homère

A l’occasion de la parution des Essais sur Homère (PUF, 1999), Marcel Conche avait répondu aux questions de la revue Antaios.

Pourquoi relire Homère en 2000? En quoi est-il, incomparablement, l’Educateur par excellence?

L’an 2000 de l’ère chrétienne ne signifie pour moi rien de particulier. Si l’on fait partir l’ère des Olympiades de 776 AC, nous voici, en effet, si je ne m’abuse, dans la six cent quatre-vingt quatorzième Olympiade, chiffre qui n’a rien de particulier. Pourquoi relire Homère aujourd’hui? C’est que nous vivons en un temps où l’on sait que la vie humaine est une vie mortelle. Montaigne nous conte que saint Hilaire, évêque de Poitiers (v. 315-v.367), craignant pour Abra, sa fille unique, les embûches du monde, demanda sa mort à Dieu, ce qu’il obtint et « de quoi IL montra une singulière joie ». En l’an 1000, comme au IVème siècle, la vie éternelle était objet de certitude. En l’an 2000, c’est le contraire. Les philosophes analysent la « finitude » (Endlichkeit) comme nous étant essentielle, et notre « temporalité » (Zeitlichkeit) comme étant, par essence, une temporalité finie. Comment vivre une vie mortelle? Il s’agit de résoudre ce que Leibniz nomme un « problème de maximum et minimum »: obtenir, durant une vie brève, le maximum d’effet. Quel « effet »? Le plus d’argent possible, pensent les financiers, les boursiers. Mais l’argent n’est pas une valeur en soi. Homère est l’Educateur par excellence car il forme notre faculté critique, la krisis, la faculté de distinguer, de choisir - d’un mot qui signifie « trier ». Il nous enseigne à séparer le bon grain de l’ivraie des fausses valeurs, et à choisir les valeurs d’excellence. Comment vivre? De façon à ce que cette vie, dans sa brièveté, réalise la plus haute excellence. Achille perçoit le bonheur comme une tentation. IL choisit quelque chose de plus élevé que le bonheur. Ainsi font les héros de l’Iliade.

Mais comment le relire? Avec quels yeux?

Lire Homère à la manière des « analystes », qui font de l’Iliade et de l’Odyssée un assemblage de pièces rapportées, c’est sacrifier bien des significations qui n’existent que par l’effet d’ensemble, et comme ôter d’un organisme le tissu conjonctif pour le réduire à un squelette. Les « difficultés » relevées par les « analystes » sont d’ailleurs si peu nettes qu’il a fallu vingt-cinq siècles pour qu’elles soient remarquées. Si elles étaient si peu que ce soit concluantes, les Grecs anciens les eussent perçues. L’Iliade et l’Odyssée supposent la vision visionnaire d’un unique poète qui est aussi un poète unique: les « analystes » vont-ils tomber dans l’absurdité de supposer plusieurs Homère? Il faut lire Homère avec l’oeil non d’un dépeceur mais d’un philosophe, si le philosophe est, comme le veut Platon, l’homme des « vues d’ensemble » (République, VII, 537c) - un oeil, cependant, moins hégélien que goethéen: il ne suffit pas d’être philosophe si l’on n’est pas quelque peu poète. Car la pensée pensante n’est pas seulement conceptuelle: elle ne méconnaît pas la clarté que peuvent apporter la comparaison et la métaphore. Héraclite, Parménide, les Antésocratiques en général ne sont pas les seuls à l’avoir vu, mais aussi Bergson, Heidegger et d’autres. Il est regrettable que Heidegger n’ait pas davantage médité Homère.

Dans « Le rationalisme d’Homère », vous écrivez: « les dieux d’Homère ne sont ni en dehors de la nature, ni même en dehors du monde: ils sont, comme nous, au monde - au même monde ». Pouvez-vous préciser votre vision du divin chez Homère?

La phrase que vous citez me fait songer au fragment 30 d’Héraclite: « Ce monde, le même pour tous, ni dieu ni homme ne l’a fait, mais il a toujours été, il est et il sera, feu toujours vivant, s’allumant en mesure et s’éteignant en mesure ». Ce monde, pour Homère comme pour Héraclite, est « le même pour tous »: hommes et dieux. C’est ainsi que la différence du jour et de la nuit vaut pour les dieux comme pour les hommes. Les dieux sont « au monde », comme nous. Le monde n’est pas leur oeuvre, mais l’oeuvre de la nature. Homère voit l’ »origine de tous les êtres » (Iliade, 14.246) dans l’ »Océan », symbole de la puissance et de la fécondité de la nature. L’épopée chante le monde humain, bien que la nature, avec ses météores, ses sources, ses fleuves, ses forêts, ses bêtes sauvages, soit toujours présente à l’esprit du poète. Or, les grands dieux d’Homère sont - on l’a souvent observé - absolument semblables à des hommes - excepté qu’ils sont plus forts et sont immortels: ils mangent, boivent, festoient, aiment, haïssent, se vengent, souffrent, dorment, ont des syncopes, etc. Dès lors, où est le divin? Je crois qu’il faut le chercher moins chez les dieux préoccupés surtout par la guerre des hommes, engagés dans cette guerre et tout pénétrés de passions humaines, que chez ceux qui se tiennent loin des affaires humaines, vivent dans la proximité de la nature, en symbiose avec elle. Le divin est présent sous la forme des innombrables dieux qui sont l’esprit de la nature et dont la pérennité relativise l’aventure humaine - à laquelle les grands dieux s’intéressent beaucoup trop, s’agissant de ce qui agite « de pauvres humains, pareils à des feuilles, qui tantôt vivent pleins d’éclat et mangent le fruit de la terre, et tantôt se consument et tombent au néant ». Le divin précède les dieux: il consiste dans le don initial qui leur est fait, à eux comme à nous, de la vie, de la lumière. Quant au Donneur de ce don initial, c’est la Nature, mais il ne faut pas la personnaliser: elle n’est pas un être, mais le fait même de l’être - mot qui, dit Nietzsche, ne signifie rien d’autre que « vivre ».

Vous consacrez un chapitre au pessimisme d’Homère. Ne trouvons-nous pas de nombreux traits optimistes dans son oeuvre, à commencer par une forme d’humanisme, illustrée par le bouleversant dialogue entre Achille et Priam?

La réussite d’Ulysse montre, ai-je dit, que « décisif est le rôle de la tromperie dans la réussite des hommes ». Comme tromper est un mal, et donc le mal l’emporte sur le bien dans la stratégie de ceux qui veulent triompher dans le monde, on peut parler de « pessimisme ». Mais ce n’en est pas la seule forme que l’on peut discerner chez Homère. Il parle de la mort qui « tout achève »: dès lors que la mort ne laisse, après elle, aucun espoir, il est difficile de parler d’ »optimisme ». Il est vrai que les plus hautes valeurs humaines sont incarnées par les héros, et représentées par leur attitude et leur conduite: le respect de la foi jurée (les Achéens font la guerre en vertu d’une promesse faite à Ménélas), l’esprit de sacrifice, la volonté d’excellence, le courage, bien sûr, mais aussi la fidélité, le respect et l’estime d’autrui, fût-il l’ennemi, l’esprit de bienveillance et la générosité (chez Alkinoos, notamment), la sympathie, la compassion. Mais précisément, les plus belles qualités morales se trouvent chez les hommes, non chez les dieux. or, ce sont les dieux qui ont la force et tiennent en main - dans les limites fixées par le destin - le sort des humains. Une force, en laquelle il y a bien plus d’arbitraire que de bonté essentielle, domine tout. Que les dieux n’aient pas les vertus que l’on voit chez les hommes, il ne peut d’ailleurs en être autrement. Ces vertus viennent, en effet, de cela même que les hommes ont en propre, qui est de mourir. Elles définissent la réaction de l’homme noble face à la mort: à sa mort ou à la mort d’autrui. Certes, ces vertus, du moins les vertus d’humanité, sont comme mises entre parenthèses dans le combat sanglant - ce pourquoi Homère condamne la guerre, comme le lui reproche Héraclite. Et l’on pourrait parler d’ »optimisme », s’il laissait entrevoir un monde humain où régnerait la paix. Mais je ne vois rien de tel. Vous parlez d’ »humanisme ». Soit! si vous entendez: humanisme héroïque. Homère veut que l’homme regarde vers les hauteurs. « Pessimisme », dis-je, mais, certes, pessimisme actif, héroïque, essentiellement viril. Je veux bien admettre que le pessimisme tragique d’Homère, avec, au fond, une telle confiance en l’homme, est autre chose que simplement du « pessimisme », au sens banal.

Jacqueline de Romilly a pu consacrer un fort beau livre à Hector. Quelle figure vous séduit le plus chez Homère?

Hector est un chef valeureux, un beau-frère rassurant, un père et un époux aimant et tendre, et il a bien d’autres qualités qui en font un bel exemplaire d’humanité. Mais une qualité essentielle, pour celui qui veut le salut de son peuple et des siens, est l’intelligence. Or, Hector en manque parfois. En tel moment critique, ne voyant pas au-delà de l’heure présente, il refuse le « bon conseil » de Polydamas qui, lui, « voit à la fois le passé, l’avenir », et il juge inconsidérément. Et les Troyens approuvent leur chef, « dont l’avis fait leur malheur ». Et puis, j’observe, chez lui, un trait déplaisant. Il demande un éclaireur pour aller, de nuit, surveiller ce que font les Achéens. Soit! Dolon se porte volontaire, à une condition: Hector doit jurer qu’il lui donnera les chevaux et le char de bronze du Péléide. Hector jure. Il sait pourtant - j’en suis persuadé - que Dolon n’a aucune chance de monter un jour les chevaux d’Achille. Achille, héros démonique et fascinant, m’a captivé davantage qu’Hector. Je lui ai consacré un chapitre (et même deux). Il est le personnage clé de l’Iliade - qui chante, ne l’oublions pas, la « colère d’Achille ». Ce sont ses attitudes et ses choix qui déterminent le mouvement et l’action. Son inaction même, qui joue le rôle de ce que Hegel nomme la « négativité », n’est aucunement une absence. Inactif, mais en attente, il est singulièrement présent.

Mais vous me demandez quelle figure me « séduit » le plus. Je ne puis être « séduit » que par une nature féminine. Je laisse de côté les déesses - pour lesquelles j’ai peu d’estime. parmi les mortelles, j’ai le choix entre Briséis, Andromaque et Hélène - les autres ayant moins de présence. J’ai un faible pour Briséis; j’admire et je plains Andromaque. Mais Hélène a besoin que l’on se porte à son secours/ Elle a ce que Gorgias nomme une « mauvaise réputation » - à cause de quoi, il s’est fait son avocat. Avec raison. Hélène infidèle à son mari, Ménélas? A s’en tenir aux apparences, on ne saurait le nier. Car enfin, elle suivit Pâris. de bon gré? Sans doute, sinon eût-elle emmené des trésors et ses esclaves? Mais il y a deux sortes d’amour: l’amour de croisière, calme, raisonnable, médité - Hélène ne cessa jamais d’aimer Ménélas de cet amour -, et il y a l’amour d’emballement, la bourrasque d’amour, où le désir conduit aux décisions que l’on regrette ensuite. Mais la tempête sur la mer n’empêche pas le calme des grands fonds. Et l’amour qui dure est toujours là lorsque l’amour violent s’est exténué. On le voit bien lorsque, du haut des remparts de Troie, la femme de Pâris, aux ardeurs anciennes, aperçoit les Achéens et Ménélas, souffre, pleure et se confond en regrets.

Octobre 1999.

Né en 1922, Marcel Conche est professeur émérite de philosophie à la Sorbonne, membre de l’Académie d’Athènes et citoyen d’honneur de la ville de Mégare. Editeur à ses heures perdues, il a traduit et commenté Héraclite, Parménide, Anaximandre, Epicure aux PUF tout en trouvant le temps de publier des ouvrages classiques sur Montaigne et Lucrèce. En septembre 1995, Marcel Conche avait déjà accordé un entretien à Antaios sur les Grecs, qualifiés de « presque les seuls philosophes authentiques » et la philosophie grecque comme fondamentalement païenne. Sur le Polythéisme: « pour le penser sans le réduire à n’être qu’une étape dans un processus, il faut sans doute tenter de revivre une expérience qui fut celle des Hellènes, celle de l’immanence et de l’évidence du sacré ». Sur l’Ancien Testament: « Plût au ciel qu’à l’âge scolaire, plutôt que des leçons d’histoire « sainte », on m’eût entretenu de la Gaya Scienza des troubadours. Le Corrézien que j’étais se fût sans doute reconnu plus d’affinité avec Guy d’Ussel et Bernard de Ventadour qu’avec Abraham et autres. » Sur les Grecs, Marcel Conche a écrit un splendide plaidoyer pour un philhellénisme bien compris: « Devenir grec » (in Revue philosophique, janvier-mars 1996, p.3-22, repris dans Analyse de l’amour et autres sujets, PUF, Paris 1997). Pour mieux connaître ce philosophe et moraliste de haute lignée, il faut lire Vivre et philosopher. Réponses aux questions de Lucile Laveggi (PUF 1992) et Ma vie antérieure (Encre marine 1998). Tout dernièrement, il a publié Le sens de la philosophie , livre dédié à sa mère qu’il ne connut pas puisqu’elle périt à sa naissance. Il s’agit d’une sobre méditation sur la signification précise du mot « philosophie »: amour de la sagesse ou « science » du vrai? M. Conche penche pour cette tension tragique vers la vérité, recherche qui se double d’un apprentissage de l’amour au sens socratique, celui-là même qui tente de rendre l’autre meilleur en lui communiquant le désir d’excellence, propre aux âmes nobles: « »A quoi mène la philosophie? », me demande-t-on. La première réponse est: « à rien » (à rien d’autre que la philosophie elle-même comme skepsis); la seconde: « à aimer ». » Lisons donc M. Conche, suivons les traces de cet Hellène « désengagé des fausses évidences et des obsessions collectives ».

Pour compléter cette évocation, voici une note publiée naguère dans Antaios.

Parcours d’un stoïcien

Avec Ma Vie antérieure (Encre marine), le philosophe Marcel Conche livre une émouvante méditation sur le sens du tragique et la preuve de la permanence, en ces temps d’hédonisme vulgaire, du stoïcisme comme posture philosophique, comme manière de vivre. Car ce qui frappe à la lecture de ces pages à l’impeccable langue (“ une belle langue républicaine et châtiée ” dit justement R.P. Droit dans sa chronique du Monde du 3 avril 1998), c’est la cohérence et la rigueur du penseur, qui est aussi un moraliste, crédible puisqu’il a intimement vécu ce qu’il professe. L’évocation qu’il fait de Marie-Thérèse Tronchon, son épouse disparue en décembre 1997, est bouleversante. Elle fut son professeur de Lettres en 1941-1942 et corrigea ses premières dissertations avant de devenir sa compagne pendant cinquante-six ans. Il s’agit, c’est évident, d’une âme de qualité, d’une Dame. Le couple formé est bien celui de deux lettrés, des jeunes gens d’autrefois, frugaux et racés, bref, toute une France traditionnelle, engloutie par la civilisation du spectacle et du fric. Marcel Conche est un pur produit des hussards noirs de la République : petit paysan corrézien, il mène, à la fin des années 30, une vie rude, mais non dépourvue d’un “ bonheur de fond ”, tout sauf béat. La campagne n’avait que peu varié depuis Louis XV ; le village constituait encore une réelle communauté organique où les désirs individuels comptaient pour rien. Entre un père, rescapé de la Grande Guerre, muré dans son silence – la mère de Marcel Conche mourut peu après sa naissance – et sa tante, le futur philosophe fait ses premières expériences : la perte de la foi (“ le sentiment nouveau se formait que la providence de l’homme peut n’être encore qu’une providence humaine ”), les velléités de révolte contre un père parfois injuste, les cours un peu particuliers de l’instituteur (plus doué pour l’éducation que pour l’instruction, mais pour qui Vercingétorix et Bayard sont des modèles) : “ tiré à quatre épingles, M. Briat incarnait les vertus de franchise, d’honnêteté, de gentillesse ”. Une courtoisie d’un autre âge ! Marcel Conche prononce un bel éloge du grec ancien, notre sanskrit : “ le grec ancien, la langue incomparable, merveilleuse, qui porte en elle ce qu’il y a de plus fort, de plus lumineux, et, en même temps, de plus délicat et de plus fin. Sans elle, que serait la philosophie ? Que serait même la pensée ? ”. Le catéchisme n’est manifestement pas sa tasse de thé : “ il était question de l’histoire “ sainte ” : il fallait se sentir concerné par ce qui était arrivé à un certain Moïse, à un certain Abraham. Désastreuse leçon car les péripéties de l’histoire des Juifs anciens n’importent qu’à ceux qui adhèrent à l’Irrationnel. (…) Car entre Athènes et Jérusalem, il faut choisir. ” Socrate lui apparaît comme une figure plus haute que le Nazaréen : “ lorsqu’on se donne la peine de multiplier les pains ou de marcher sur les eaux, c’est que l’on est en faute d’arguments ”. Malgré une envie vite passée de rejoindre le maquis, Conche préfère étudier la grammaire latine huit heures par jour, ce qui nous évite les souvenirs d’anciens combattants, lui permet d’entrer à l’Ecole Normale et de se lancer à l’assaut du savoir philosophique. Une telle ascèse nous vaut une vingtaine de livres parfaitement ciselés et sentis, quelques traductions qui serviront de référence (Héraclite, Parménide,…). Et un parcours, du catholicisme paysan à la sagesse tragique des Hellènes.

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : philosophie, grèce | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

19 mai 2016

Ungern Saga

"Panmongolisme! Un mot sauvage,

Musical pour moi cependant"

Vladimir Soloviev

Ungern, le baron fou est le premier livre de Jean Mabire que j'ai lu, dans une méchante édition de poche ornée d'une couverture orange légèrement kitsch. J'avais alors seize ans et me passionnais pour le tragique destin des Armées blanches. Le roman débute par une scène de chamanisme, plutôt exotique pour le lycéen à la tête farcie de textes classiques, amoureux d'une Hellade marmoréenne et à mille lieues des sortilèges bouriates. Bien plus, la brutalité sans complexe du texte séduisit le jeune lecteur, habitué à des écrivains plus policés. Surtout, l'histoire incroyable de ce junker balte, descendant d'un Teutonique tué à Tannenberg, général russe et prince mongol, prophète du réveil de l'Asie jaune, qui, en souvenir des Dieux païens de sa Baltique natale, "ordonna de fixer au fronton de chaque isba des têtes de chevaux ou de dragons en bois découpés", ce héros cornélien que Mabire ressuscitait à coups de knout, me fascina d'emblée.[2] L'anachronisme total du personnage ne pouvait que plaire à un adolescent peu séduit - euphémisme - par le gauchisme invertébré caractéristique des années 70. Quelle bouffée d'oxygène que le récit de cette chevauchée, en pleine tourmente révolutionnaire, d'un officier perdu qui voulut opposer au matérialisme dialectique et à la dictature du prolétariat le règne du Bouddha vivant et les techniques archaïques de l'extase!

L'ouvrage est dédié à un certain Olier Mordrel, dont j'ignorais tout à l'époque, et cite le Journal d'un délicat, livre d'un auteur peu lu dans les athénées bruxellois d’alors, un maudit dont mon père m'avait dit du bien, Drieu la Rochelle: "Les grands conquérants sont de grands conquis. Ils sont emportés par ce besoin d'action qui maintenant dévore les hommes. Et ce besoin d'action empêtré dans la politique n'est qu'un premier degré. Le second degré, plus complet, sera donc religieux." Comme par une heureuse coïncidence, je découvris, vers la même époque, Rêveuse bourgeoisie dans la bibliothèque paternelle, on peut donc dire que c'est grâce à Mabire que je fis connaissance avec ce Drieu qu'il affirmait "parmi nous". Deux ans plus tard, fouinant dans l'immense librairie Pauli de la rue Ravenstein - une caverne aux trésors comme on n'en trouve plus -, je mis la main sur son essai, publié en 1963. L'ouvrant, je tombai sur une citation des Upanishads qui claquait comme une nagaïka cosaque: "Qui ne croit pas, ne pense pas".[3]

Cette formule lapidaire définit tout l'esprit de Mabire, et en fait toute sa vie, comme j'ai pu le comprendre en le fréquentant. A lire certaines lignes du roman, l'étudiant gavé de positivisme athée sursautait, agréablement secoué. Ainsi : "Superstition, tu es sagesse". Ou "L'aigle solitaire, lui, est païen. Pas besoin de secte pour retrouver la communion avec les forces de la nature". Et aussi "S'il y a un Dieu, il est sur la terre et non dans le ciel. Il est en nous et non hors de nous. Les Japonais savent cela mieux que moi. C'est ici, en Mongolie que vont se rencontrer et se reconnaître l'Extrême-Orient et l'Extrême-Occident, sous le signe du soleil". Que par dessus le marché Mabire citât Héraclite - polemos pantôn men patèr esti, pantôn de basileus[5] m'enchantait: ce drôle de Normand, qui annonçait un roman intitulé La Lande des Païens, avait des fréquentations vraiment singulières! Plus tard, j'ai lu d'autres titres de Mabire: ses remarquables chroniques littéraires, la réédition de sa belle revue Viking aux éditions du Veilleur de proue, son essai sur Thulé[6].

Revenons à nos Bouriates, que Mabire dépeint avec brio dans son roman, l'occasion pour lui d'illustrer un thème aussi essentiel que le Paganisme: Ungern était l'adepte d'un Bouddhisme mâtiné de chamanisme et le romancier lui fait allumer de grands feux solsticiaux, ceux-là mêmes que l'écrivain suscite un peu partout sur son passage depuis un demi-siècle. Marqué par l'anticléricalisme familial, j'aimais que Mabire préférât les chamanes aux lamas, et j'appréciais son exaltation d'un savoir sensuel: "Savoir. Pour qui sait, tout s'explique. Les superstitions des paysans estoniens et les proverbes de mes cavaliers cosaques. Tout un monde qui surgit de la terre. Je suis superstitieux parce que j'essaye de retrouver les forces obscures de la nature. Je sais que je fais partie du monde et que ma volonté est la même que celle des fleurs qui finissent par triompher de l'hiver glacé. Je vois des signes partout: dans le vol des oiseaux et la forme des nuages, dans la mousse humide, dans l'eau croupissante, dans les pierres aux formes étranges. Le mystère est visible. Il nous entoure. Je suis fort de toute la force du monde". Quelle rupture avec le matérialisme grossier et l'évangélisme mièvre de mes contemporains, calotins ou mécréants!

L'autre thème est celui de l'Eurasie. C'est chez Mabire que je découvris en effet une thématique très peu étudiée à l'Ouest: le souvenir de la Horde d'or, la réhabilitation de Gengis Khan et l'idée touranienne. Ecoutons le Journal apocryphe d'Ungern, imaginé par Mabire: "L'Europe et l'Asie ont été fécondées par la même lumière du Nord. Le Christianisme et le Bouddhisme ne sont que des masques". Ce débat avait fait rage dans les cercles de l'émigration russe et continuait de passionner quelques chercheurs soviétiques, mais en Europe, plus personne chez les "kremlinologues" ne s'y intéressait vraiment. Qu'un autonomiste normand, chantre des patries charnelles et des hautes écoles populaires, ait réintroduit l'eurasisme dans le domaine francophone mérite d'être souligné.[7] Quelques années plus tard, alors que je poursuivais en dilettante mes recherches sur l'émigration russe, je tombai sur une remarquable revue intitulée L'Autre Europe, publiée par L’Age d’Homme, mon futur éditeur.[8] Le numéro 7/8 de 1985 publiait une traduction d'un célèbre poème d'Alexandre Blok, Les Scythes, rédigé le 30 janvier 1918. Jean Mabire, dont les lectures étaient -imparfait de l'indicatif, que je tape la mort dans l'âme - immenses, avait-il lu Blok? Je ne le saurai jamais, mais son garde blanc converti au Pagano-Bouddhisme parle le même langage messianique et halluciné que celui du poète révolutionnaire:

Vastes sont nos forêts. Nous y disparaîtrons

Aux yeux de l'Europe jolie

Et du fond des taillis à vos cris répondrons

Du rire énorme de l'Asie…

Pauvres fous, marchez donc sur l'Oural et ses ombres!

Vous combattrez sur notre sol:

Vos beaux engins d'acier soufflant, crachant des nombres,

Contre les hordes du Mongol. Marchez! Mais maintenant seuls, nus, sans bouclier.

Nous resterons sous notre tente. Nous vous verrons mourir de loin, sans sourciller,

De nos petits yeux en amande.

Alexandre Blok (1880-1921) feint de confondre Scythes et Mongols pour mieux exalter l'élément tartare – archaïque - de la Sainte Russie, pour mieux chanter la synthèse eurasienne et son refus des valeurs marchandes. Entre les Rouges et les Noirs, Mabire rejoint son confrère russe par son chant rebelle, irrécupérable.

Le rôle de l'autonomiste breton Olier Mordrel, dans la genèse de l'oeuvre n'est "pas clair", comme dirait un flic de la pensée: n'est-ce pas cet activiste deux fois condamné à mort qui offrit au jeune disciple deux romans, un stalinien et un hitlérien, consacrés à Ungern Khan?[9]

Enfin, relisant ce livre vingt-quatre ans après, une chose me frappe. De façon très curieuse, on y décèle entre les lignes un vieux mythe indo-européen, illustré de l'Islande à l'Inde, celui du guerrier impie.[10] Les épopées indo-européennes présentent en effet un même type de héros devenu négatif, un être sombrant dans la démesure et ne respectant plus ni Dieux ni lois. Comme si les destins voulaient que, face à la mort qui s'avance, le héros cher aux Dieux dût perdre leur protection par son aveuglement, par le non respect de règles inviolables. Achille, César, Cuchulainn tombent ainsi, victimes de leur aveuglement, rendus déments par les Dieux qui peuvent ainsi les abandonner à leur sort, tant est grande la puissance du Fatum auquel même les Immortels se soumettent. Achille prie pour la défaite des Achéens et la victoire de son ennemi Hector. César reste sourd aux sombres présages et marche, ivre de confiance, vers ses assassins. Le Viking Harald III de Norvège fait assassiner son rival Einar dans la salle même de son palais. Le thème du héros impie se retrouve du Caucase à l'Irlande, et même l'empereur Julien est dépeint par l'historien Ammien Marcellin comme ignorant les avertissements divins lors de sa campagne d'Orient.

Le Ungern de Mabire peut aussi être vu comme un guerrier devenu impie, puisque, dans les derniers temps, il est dépeint comme négligeant les présages funèbres, tel que la mort de l'aigle du Koutouktou ou l'assassinat d'Archipoff, le chef des Mongols. Ungern commet lui-même des crimes inexpiables: il massacre de chameliers innocents, défigure son unique médecin, se montre scandaleusement violent à l'égard de ses officiers les plus fidèles. Pareil à Julien qui, dans son délire, veut rejoindre l'Indus, Ungern rêve de gagner le Tibet à pied alors qu'autour de lui rôdent les chiens, planent les vautours et se déchaîne l'orage. Etrange réminiscence d'un antique archétype indo-européen auquel Jean Mabire redonne la vie. Etrange prescience de l'artiste apte à mettre ses intuitions en forme, fidèle en cela aux Upanishads: qui ne croit pas ne pense pas.

Christopher Gérard, MMXVI

Notes:

1. Mon volume de poche ayant trouvé refuge dans une bibliothèque amie, c'est l'exemplaire en grand format de la première édition que j'utilise, celle de la collection Têtes brûlées, dirigée par Dominique Venner: Jean Mabire, Ungern, le baron fou. La chevauchée du général-baron Roman Feodorovitch von Ungern-Sterberg du golfe de Finlande au désert de Gobi, Balland, Paris 1973. La dédicace que Jean traça d'une main ferme le 6 juillet 2003, aux Forges de Paimpont, résume admirablement les liens qui m'unissent à lui: "pour CG, qui - comme Ungern (et Drieu) - sait qu'il est plus important d'être fidèle à une attitude qu'à des idées". Réédité en 1987 sous le titre Ungern, le Dieu de la guerre, aux éd. Art et Histoire d'Europe (Paris) avec un avant-propos de l'auteur.

2. Evoquant Tannenberg, un autre souvenir de lecture me revient: celui du saisissant compte-rendu que fait Benoist-Méchin des funérailles du Maréchal Hindenburg le 7 août 1934, dans A l'épreuve du temps, 1905-1940, Julliard, Paris 1989. Comme il le précise dans la réédition de 1987, Mabire voit en Benoist-Méchin l'un de ses maîtres. Voir aussi François Maxence, Jacques Benoist-Méchin. Historien et témoin du Proche et Moyen Orient, Ed. Charlemagne, Beyrouth 1994.

3. Jean Mabire, Drieu parmi nous, La Table ronde, Paris 1963. L'ouvrage est dédié à Philippe Héduy, "en souvenir de Roger Nimier".

4. Coïncidence: mon père possédait, en livre de poche, Les Samouraï, œuvre d'Yves Bréhéret…et d'un certain Jean Mabire. Encore un bouquin dévoré avec passion et qui changea subrepticement de bibliothèque, passant du salon à ma soupente.

5. Héraclite, fragment 129, éd. Conche, PUF, Paris 1986. "Le conflit est le père de toutes choses, de toutes le roi".

6. Jean Mabire, Que lire?, 7 volumes parus (récemment réédités chez Dualpha), qui représentent sans doute le meilleur de l'œuvre mabirienne. Et, Thulé. Le soleil retrouvé des Hyperboréens, Robert Laffont, Paris 1977. Dualpha l’a également réédité (après une version luxueuse des éd. Irminsul).

7. Voir à ce sujet Marlène Laruelle, L'idéologie eurasiste russe, ou comment penser l'empire, L'Harmattan, Paris 1999. Du même auteur, Mythe aryen et rêve impérial dans la Russie du XIXè siècle, CNRS, 2005.

8. L'Autre Europe, revue dirigée par Wladimir Berelowitch et publiée par L'Age d'Homme. La traduction des Scythes (1918) est due à Michel Thiéry.

9. Je lis aussi, dans la réédition de la saga d'Ungern par les éditions Art et histoire d'Europe, qu'un mystérieux Docteur Sorel, médecin militaire de son état, poussa Mabire à romancer le premier jet du livre. Encore une question que je ne lui poserai jamais.

10. Voir à ce sujet Frédéric Blaive, Impius Bellator. Le mythe indo-européen du guerrier impie, Ed. Kom, Arras 1996.

Il est question de Jean Mabire dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Sainte Russie | Lien permanent | Tags : littérature, russie | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

09 mai 2016

Le journal littéraire de Marc Hanrez : Poste restante

Heureuse idée qu’a eue Marc Hanrez (1934), de publier un bref extrait, la pointe de l’iceberg, d’un journal intime tenu de 1958 à 2000. Des 6000 pages que compte ledit journal, il en a extrait une centaine, relatives au milieu littéraire qu’il a côtoyé depuis ses années d’étudiant à l’Université Libre de Bruxelles jusqu’au campus de Madison (Wisconsin, USA), où il a, trente ans durant, enseigné la littérature française.

Etudiant en philologie romane, il subit, comme tant d’autres, le choc du Voyage, lu quasi d’une traite dans un train de nuit. C’est au style de Céline qu’il consacre son mémoire de licence. Notons que, à peine dix ans après la guerre, étudier des écrivains maudits ne semble nullement tabou. A la même époque, il se passionne pour Drieu la Rochelle, à qui il pense consacrer une thèse, avec l’assentiment d’un ponte de l’ULB : « ses limites sont émouvantes, comme est poignante sa lucidité généreuse ». Invité par Céline, il a eu le privilège de le rencontrer à Meudon, et même de l’enregistrer : « J’ai foutu en l’air toutes leurs incantations, le tralala syntaxique, etc. ». C’est à Hanrez que Céline lance : « l’histoire de l’homme blanc s’est terminée à Stalingrad… à bout de souffle … le théâtre blanc a fermé».

Avec l’aide de Roger Nimier, qui le reçoit à bras ouverts chez Gallimard, le jeune philologue publie l’une des premières monographies consacrées à celui qu’il considère comme un grand moraliste européen. Suivront d’autres études sur Céline, un magnifique Cahier de l’Herne consacré à Drieu, le premier essai consacré à Abellio… et aussi quelques recueils de poèmes raffinés, comme Chemin faisant (Ed. Xénia).

En soixante ans, Marc Hanrez a rencontré du grand monde : Cocteau, Nimier, son grand ami Dominique de Roux, Aymé, l’égaré J.-E. Hallier, Vladimir Dimitrijevic alias Dimitri, et même Sollers (« le pitre intégral »), à qui il semble fort lié. Des Belges aussi, et non des moindres : le hussard Vandromme, le très-étrange Marcel Lecomte (« ineffable, apollinien, dionysiaque et pontifiant »), les professeurs Emilie Noulet et Roland Mortier, Norge et Bertin, Robert Poulet (« un genre canaille intellectuelle et raffinée »). Curieusement, aucune trace de Marc Laudelout, l’insubmersible éditeur du Bulletin célinien.

Ce journal littéraire nous promène des années 50 aux premières années du siècle XXI, des campus américains au Café de la Mairie, place Saint-Sulpice ; le lecteur y croise Jean Marais et Marc-Edouard Nabe, Gabriel Matzneff et le traducteur de Jünger, Julien Hervier. Quelques jolies femmes. A Madison, il reçoit Borges et Butor, Genette et Kristeva. Comment ne pas envier celui qui a eu la chance et de consulter les livres annotés de la main même de Drieu, et d’entendre Jean Cocteau déclarer au tout Bruxelles de 1955 : « le poète est un anarchiste et un aristocrate ». Un joli livre qui, en ces temps post-littéraires, se lit avec une pointe de mélancolie.

Christopher Gérard

Marc Hanrez, Poste restante. Un journal littéraire (1954-1993), Editions de Paris, 96 pages, 14€

On dit du mal de Marc Hanrez dans Les Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |