18 janvier 2018

Guy Dupré, clandestin capital

Rue Vieille du Temple, chez Guy Dupré, clandestin capital.

Stéphane Barsacq m'apprend la mort de Guy Dupré, sans doute l'un des tout grands écrivains français et certainement l'un des plus secrets.

"Tout homme digne de ce nom est en guerre. C'est un royaume à délivrer, une Prusse intérieure à sauver de la déréliction, une guerre civile à surmonter."

Guy Dupré, dans Matulu, 1986.

"Dans le bleu des soirs d'Île-de-France pareil au bleu de Prusse des matins d'exécution, je chercherais longtemps encore le secret de conduite qui permet de lier la douceur sans quoi la vie est peu de chose au déchaînement intérieur sans quoi la vie n'est rien."

Guy Dupré, Les Manœuvres d'automne, 1997.

Si un auteur méritait le titre de clandestin capital, c'est bien Guy Dupré, qui débuta en littérature en 1953 par un chef d'œuvre salué par André Breton, Julien Green et Albert Béguin. A juste titre considéré comme une résurgence du romantisme allemand, Les fiancées sont froides est en effet un livre culte qui, génération après génération, envoûte une poignée de lecteurs séduits par le ton incantatoire, unique dans les lettres françaises contemporaines ; par le style elliptique comme par l’ironie doucement féroce d’un écrivain de race. Ce récit intrigant se déroule sur les rives désolées de la Baltique, où l'on suit les dérives amoureuses et guerrières d'un hussard

Editeur chez Plon, Dupré a publié dans les années soixante, au plus fort de l’infernale sarabande, une édition abrégée des Cahiers de Maurice Barrès ainsi que ces fameuses Chroniques de la Grande Guerre, fatales à l'ancien Prince de la jeunesse. Voilà qui donne une idée du personnage, à l'écart et à rebours du siècle. Sa signature se lit dans les principales revues littéraires des quarante dernières années, de La Parisienne à la Nouvelle Revue de Paris, de La Table ronde à Combat, en passant par Arts ou Matulu. Omniprésent sur le front des Lettres mais toujours en retrait, Dupré évoque une sorte de Père Joseph, figure rendue plus mystérieux encore par un je ne sais quoi d'asiatique, comme Paul Morand. C’est que sa grand-mère - à Guy Dupré - était nippone, et, de cet héritage ancestral, il a gardé un côté ascétique et décalé. Une présence, qu’on imagine en armure, la main sur la poignée du sabre, ou calligraphiant un poème avant l’assaut. Une légende aussi: cet écrivain tôt remarqué ne s'imposa-t-il pas vingt-huit ans de silence avant de publier un deuxième roman, Le Grand Coucher? A Grégoire Dubreuil qui l'interrogeait sur cette retraite digne d'un Chartreux (ou d'un moine shintoïste), il lâcha, superbe: "je ne voulais pas devenir une "main à plume", mais continuer à prêter l'oreille à mes voix".

Elève de Gracq, lecteur de Nerval et de Breton, ami d’Abellio comme de Green, Guy Dupré est inclassable, mais pourquoi ne pas le qualifier, pour faire bref, de surromantique ou d’onironique ? Romancier ? Certes : trois aérolithes en témoignent, que viennent de republier les éditions du Rocher dans la même élégante maquette que celle des deux derniers Fraigneau (ami de Dupré, bien sûr). Essayiste ou mémorialiste ? En fait, Guy Dupré se rit des étiquettes : « la littérature française, dit-il, ne peut reverdir qu’au prix de la confusion concertée, symphonique et raisonnante des genres considérés longtemps comme autonomes et antinomiques ». Conception héraclitéenne de la littérature, où s’harmonisent les contraires, où du chaos méthodique naît une troublante beauté.

Ce qui frappe dans ces trois romans, comme dans ses souvenirs en forme d’essais, c’est la place du mythe chevaleresque : dames, adoubements, culte des anciens, service inutile, bref un imaginaire à mille lieues des fadeurs de l’époque. Ainsi que la présence, obsessionnelle et quasi hallucinée, d’un Eros funèbre : veuves de la Grande Guerre ou uhlans glacés, l’essentiel chez Dupré reste que la volupté exhale un parfum de caveau.

Une image en appelant une autre, ses trois romans évoquent tous la décadence, celle du cher vieux pays miné par la guerre civile, manie (du grec mania : folie) bien gauloise et qui remonte haut, au Bellum gallicum, quand des tribus qui ne s’aimaient point se trahirent avec allégresse pour la plus grande gloire de César. Le destin de deux officiers français, le capitaine Dreyfus et le colonel Bastien-Thiry, symbolise aux yeux de Guy Dupré l’affaissement continu (1895-1963) de ce qui fut la première puissance continentale jusqu’à la Révolution, saignée à blanc dans les tranchées de Verdun. Avec une insolente virtuosité l’écrivain saupoudre ses romans – tout particulièrement Les Mamantes - d’informations cryptées sur le métier de seigneurs, celui pratiqué dans les sections spéciales, les loges sauvages et autres bureaux d’études. Un Volkoff qui, nuit après nuit, ne songerait qu’à l’Allemagne, l’Allemagne seule, « Teutonia, notre mère à tous » pour citer l’un de ses frères.

L’écrivain égare son lecteur dans les méandres de l’histoire occulte, celles des conjurations et des sodalités inavouées, qu’il chante dans un style elliptique, presque hautain, souvent ironique, toujours sérieux, car il a fait sienne cette bonne pensée de Julien Green : « la littérature n’est pas un jeu, mais la vie même ».

Christopher Gérard

*

Je dis nous, de Guy Dupré

Un clandestin capital : tel est Guy Dupré, écrivain précieux au sens noble du terme, dont les débuts furent salués, il y a cinquante ans, par André Breton. Voilà qu’il nous revient, grâce à la Table ronde - à écrivain mystique maison mythique - qui réédite une anthologie de textes non romancés, mais appartenant à la plus haute littérature. Préfaces, hommages ou études s’étendant de 1952 à 2005 composent ce recueil, où Guy Dupré révèle sa fascination pour le IV° ordre, celui des armes. Car chez lui, la plume et le sabre - Nerval et Jünger, Barrès et Abellio - font excellent ménage. De même, les montages et les opérations subversives font ses délices. L’homme a en effet une connaissance ahurissante des arcanes de la Révolution, de l’Affaire du Collier … à l’Affaire Dreyfus (« un Sedan intérieur ») – car il s’agit toujours de la même offensive sournoise contre la première puissance du continent. Incollable sur Barrès (qu’il aurait dû éditer dans la Pléiade), capable de réciter des centaines de pages sur « l’intransmissible secret des tranchées », Dupré est l’un de ces initiés sauvages qui traversent les coulisses, un noble voyageur qui maintient et transmet une flamme, celle du cher vieux Pays.

Christopher Gérard

Entretien avec Guy Dupré

Qui êtes-vous? Toute votre œuvre, essais et romans confondus, témoigne d'une puissante nostalgie, celle d'un Ordre mystique et guerrier. Quelles sont les racines de cette double vocation sacerdotale et militaire?

Historiquement parlant, j’appartiens à la première génération française d’anciens non combattants. J’étais de l’une des trois classes exemptées du service militaire pour avoir été touchées, pour ceux qui n’étaient pas étudiants, par le S.T.O. À l’âge de Guy Môquet j’étudiais l’Énéide au lycée Henri IV dans la classe de Georges Pompidou. Un de mes camarades de seconde, au collège de Saint-Germain-en-Laye, Marco Menegoz, rejoignit un maquis en 44 : fusillé sans qu’on ait donné son nom à une station de métro. Autre condisciple, Pierre Sergent, engagé en 44 et devenu capitaine dans la Légion étrangère ; lors du putsch d’Alger, il rallia ceux que le général de Gaulle a appelé les « officiers perdus ». Un autre, Michel Mourre, affilié à dix-sept ans au francisme de Marcel Bucard, entra au séminaire, y perdit la foi, et se retira d’une autre façon du siècle en s’attelant à son monumental Dictionnaire d’Histoire universelle. J’avais dû, pour ma part, mes rations de survie aux Baudelaire et Rainer Maria Rilke, aux Normands Flaubert et Barbey d’Aurevilly, aux Apollinaire et Milosz qui n’avaient pas une goutte de sang français dans les veines. Sans prétendre à substituer la satiété à la disette, j’entrai dans l’après-occupation avec la volonté de me revancher sur les années de rationnement et dénutrition qui avaient menacé mes sources vives. A mon aversion pour les sectateurs de l’absurde, sartreux et camusards, se liait mon rattachement intérieur à l’ordre militaire mort à Hiroshima, où naquit la mère de mon père. Une sorte d’obligation de participer au Ve acte de l’armée sur les théâtres d’opérations extérieures, en supplantant dans son ton le souffleur. D’exprimer à ma façon « le trouble de l’armée au combat » selon l’expression du général de Gaulle, dont le général Weygand, qui lui non plus n’avait pas une goutte de sang français dans les veines, me disait qu’il « n’avait pas trop de deux églises à Colombey pour s’y confesser de ses péchés ». Au croa-croa des corbeaux au col Mao ce serait préférer le chant du cygne de l’antique honneur militaire. Chant du cygne qui me mettait dans tous mes états – ces états qui me feraient remonter jusqu’aux débuts de la guerre franco-française, commencée avec la dégradation du capitaine Dreyfus pour finir avec l’exécution du colonel Bastien-Thiry. L’honneur du capitaine Dreyfus est de n’avoir jamais été dreyfusard. Le péché de Barrès, comme celui du Bernanos de La grande Peur des Bien-Pensants, est de n’avoir pas compris que Dreyfus était de leur bord, lié par le secret professionnel, et qu’il importait de l’isoler, de le détacher de son parti, pour honorer en lui l’officier perdu, l’officier sauvé d’un chapitre inédit de Servitude et grandeur militaires.

Parmi les constantes de votre œuvre, il y a cette loi de Sainte-Beuve. Comment s'est-elle imposée à vous?

C’est dans son unique roman, Volupté, que Sainte-Beuve, qui fit Hugo cocu, a placé dans la bouche de son héros Amaury l’énoncé de ce que j’ai appelé la « loi de Sainte-Beuve ». Amaury, né dans les dernières années de la monarchie, raconte à un jeune ami les souvenirs de jeunesse de sa propre mère : « Comme les souvenirs ainsi communiqués nous font entrer dans la fleur des choses précédentes et repoussent doucement notre berceau en arrière ! » Pour nous, retourner vers la mémoire d'avant, ce serait le temps que nos mères apprirent à épingler de petits drapeaux sur la carte des départements envahis. Trop jeunes pour devenir veuves, elles correspondirent avec le promis dont elles étaient les marraines de guerre. Entre la communauté des « morts pour la patrie » et nos esseulements, une transfusion s’opérait. Nous n’aurions pas trop de cette jeunesse souterraine pour réchauffer l’hiver de la feue France. Quant à la querelle entre maréchalistes et généralistes, comment aurions-nous pu opposer le général me voici au maréchal nous voilà ? Pareils à ces tritons barbus, ces monstres marins que Marcel Proust entrevoyait à l’Opéra, dans l’ombre transparente de la baignoire de la princesse de Guermantes, et dont on n’aurait su dire s’ils étaient en train de pondre, nageaient ou respiraient en dormant. Comment les jugerions-nous, les opposerions-nous, quand, à nos yeux, leur justification secrète était de nous entretenir dans le mystère douloureux et glorieux d’où tout découle et qui s’appelle le mystère du temps ?

Votre premier roman, Les Fiancées sont froides, s'inspire du romantisme allemand bien plus que du surréalisme. Thanatos me paraît la figure tutélaire de ce livre ensorcelant, et la désertion l'un de ses thèmes principaux. Après vingt-huit ans de retraite, vous publiez Le grand Coucher, un peu votre Guerre civile. Avec Les Mamantes, vous développez le thème de la Mère (si possible veuve), préférable à la Fille (si possible vierge). Peut-on y voir le reflet d'une obsession, celle du refus d'engendrer? En fin de compte, l'écrivain n'est-il pas souvent fils et père de personne?

Dans chacun de mes trois romans le narrateur s’adresse à l’autre : dans Les Fiancées sont froides le hussard devenu écrivain public s’adresse à un hussard qui pourrait être son fils et qui a lui-même déserté ; dans Le Grand Coucher le récitant dédie son mémoire à la veuve qui servait d’appeau au colonel recruteur ; l’amant en deuil des Mamantes explique à une jeune vivante pour quelles raisons occultes il a si longtemps refusé de lui faire l’amour « à la papa ». Il y a chez les trois désertion, abandon de corps, refus de reconnaître le père comme le fils – trahison de l’histoire humanoïde au profit d’une affiliation d’ordre extra-mondain. Il leur faut transgresser la loi naturelle, substituer à la loi du sang qui régissait l’ancien pacte social la règle d’une transmission elle-même garante d’une filiation élective.

Quel regard jetez-vous sur les Lettres françaises d'aujourd'hui? Quelles lectures conseilleriez-vous à un impétrant?

Même en littérature, disait Barrès, il y a avantage à n’être pas un imbécile. Nuançons le propos : « Il y a avantage, en littérature, à ne pas entrer dans la descendance de Monsieur Homais » - avantage à ne pas prendre les lampions du 14 juillet pour les lumières du siècle. « Je m’ennuie en France, disait Baudelaire, parce que tout le monde y ressemble à Voltaire ». Aujourd’hui comme avant-hier la référence aux « lumières » est un cache-misère et le laïcisme dévot la canne blanche dont les mal-voyants se font un gourdin. A l’âge où je ne voyais pas très clair, trois livres m’avaient aidé à remettre la pendule à l’heure : Les Sources occultes du romantisme, d’Auguste Viatte ; L’Âme romantique et le rêve, d’Albert Béguin ; La Poésie moderne et le sacré, de Jules Monnerot. A ce trio salvateur, permettez-moi d’ajouter le théologien allemand H. Urs von Balthasar, dont Albert Béguin m’avait cité ce passage sur le temps que j’aimerais choisir comme épigraphe et épitaphe : « Des temps et des destins antérieurs reçoivent leur sens de temps et de destins ultérieurs, les temps antérieurs sont si peu enfermés dans le moment de la durée qu’ils ont occupé et si peu irrévocablement passés qu’ils restent au contraire directement accessibles en tout temps. Et cet accès est de telle nature qu’il détermine leur essence – passée seulement en apparence – et qu’il les transforme continuellement avec le progrès du temps. »

Novembre MMVI

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05 janvier 2018

Exit Bernard de Fallois

La mort d'un gentilhomme

Triste début d’année XVIII, qui voit la disparition d’un géant de l’édition française, en fait son doyen, Bernard de Fallois. Né en 1926 dans une famille d’officiers issus de la noblesse lorraine, Bernard de Fallois était agrégé de Lettres classiques : avant d’entrer dans l’édition, il avait été professeur, notamment à Janson-de-Sailly (où il fut le maître de Christian Millau, futur auteur de son écurie, notamment du très allègre Au Galop des Hussards).

Au moment de choisir un sujet de thèse, comme il évoquait, devant un ponte de la Sorbonne, son intérêt pour Marcel Proust, il s’entendit répondre que mieux valait choisir un auteur plus connu ! Fallois s’entêta, il faut toujours suivre sa pente, et prit langue avec la famille de l’oncle Marcel, qui lui ouvrit son armoire aux trésors. Et là, miracle, le jeune agrégé fut l’inventeur de deux inédits de Proust, Jean Santeuil et Contre Sainte-Beuve, qu’il édita, à moins de trente ans, chez Gallimard.

Vers la même époque, Fallois participa aux côtés de son ami Roger Nimier aux aventures d’Opéra et d’Arts, parmi les plus anticonformistes revues de l’après-guerre. Fallois y scandalisa nombre de bien-pensants, par exemple en défendant haut et fort Les Deux Etendards de Lucien Rebatet, immense roman qualifié à juste titre de chef-d’œuvre. A l’époque, Bernard de Fallois fut l’un des rares à saluer le talent du terrible Rebatet, qui moisissait encore sur la paille des cachots républicains. A gauche, Etiemble et Steiner prendront sa suite. Le plus amusant est que, langue de vipère, Rebatet avait trouvé l’article de Fallois « trop lyrique ». Après sa libération, Rebatet put compter sur l’aide du jeune critique littéraire.

Ami de Marcel Pagnol et de Simenon, à qui il consacra l’un des premiers essais d’importance, Fallois fut aussi proche d’Emmanuel Berl et de Raymond Aron - plaisant paradoxe chez ce défenseur de Bardèche, qui, selon une tenace légende, aurait assisté aux funérailles de Brasillach.

Devenu rapidement un notable du monde de l’édition, PDG aux Presses de la Cité, patron chez Hachette, co-fondateur du Livre de Poche, Bernard de Fallois lança sa propre maison en 1987, à plus de soixante ans. Le succès fut immédiat tant l’homme était prudent, madré… et surtout lucide. Huit cents titres en trente ans de travail acharné témoignent du talent de cet éditeur d’une exquise courtoisie, comme en témoignent ses lettres et bristols.

C’est grâce à lui que Jacqueline de Romilly, la grande helléniste, devient un phénomène éditorial et toucha des dizaines de milliers de lecteurs. Tout le monde se souvient du succès ahurissant de Joël Dicker, mais il ne faudrait pas oublier que le manuscrit de cette romance avait été découvert par son vieux complice Vladimir Dimitrijevic, le patron de L’Age d’Homme, qui, sentant le filon, lui proposa de le coéditer.

Pour conclure, ce grand gentilhomme fut certes l’éditeur de grands esprits, Braudel, Peyrefitte (Alain) et Zinoviev, tant d’autres encore. Surtout, il nous offrit une pléiade d’auteurs rares, le regretté Volkoff ("il reste un des grands personnages que j'ai rencontrés dans ma vie d'éditeur", m'écrivait Bernard de Fallois peu après la mort de notre ami commun), mon compatriote et ami Jean-Baptiste Baronian, le très secret Louis Védrines et l’immense érudit François-Georges Dreyfus, le proscrit Alain de Benoist et le stendhalissime Philippe Berthier.

Que la terre vous soit légère, Bernard de Fallois !

Christopher Gérard

Un autre géant de l'édition, et un grand ami de Bernard de Fallois, Vladimir Dimitrijevic, alias Dimitri.

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

23 octobre 2017

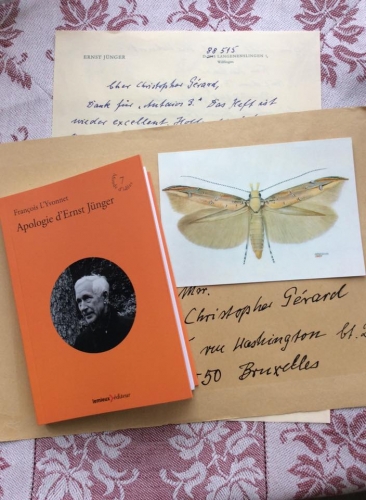

Jüngeriana

Fidélité à Ernst Jünger !

Voir aussi mes Quolibets

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

21 septembre 2017

Avec Montherlant

Equinoxe de septembre.

Levé tôt, songé à Montherlant et picoré dans ses livres.

Lu ceci, dans Garder tout en composant tout :

"La seule religion acceptable est la religion de l'homme, et de son principe, la vie. Si l'on tient absolument à la matérialiser, on peut le faire dans le culte des objets qui de tous temps ont symbolisé le principe fécondateur : le soleil, le feu, le taureau, etc. L'hypothèse d'une religion révélée abaisse l'homme. Pas de rémunération post-mortem."

Montherlant, nous sommes quelques-uns à ne pas vous avoir oublié et à persister - comme si de rien n'était.

Sur Montherlant,

voir mon étude sur la face païenne de l'écrivain dans :

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | Tags : montherlant, littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

04 août 2017

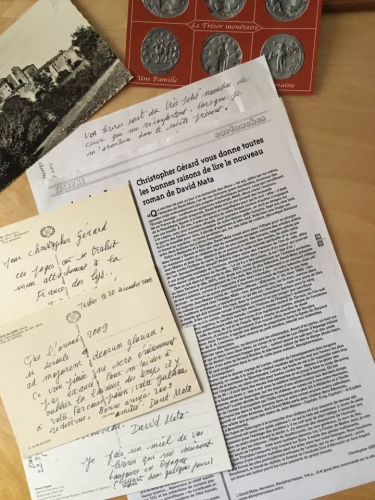

Exit David Mata

David Mata est mort, annonce son éditeur, le cher Arnaud Bordes.

Un gentilhomme s'en va, un grand écrivain clandestin entre dans l'Armée des Ombres, celle qui défend l'Europe secrète.

Ami lecteur, lis Mata : Le Film perdu, Tarraco,

Hermann, Les Solistes de Dresde !

Ci-dessous, quelques lignes sur mon ami, suivies d'un magnifique entretien où cet aristocrate de la pensée et du style se livrait.

"Que ce soit dans Le Film perdu (Ed. e-dite), conte philosophique sur l’enfance profanée (dans le récit, un film confisqué à la Libération, témoignant de l’univers encore médiéval d’un quartier promis à la grande cassure) ou dans Tarraco (Ed. e-dite), sans doute son roman le plus halluciné, David Mata présente l’enfance comme un prolongement de l’au-delà. Ses héros y reviennent à un moment critique de leur existence, comme si à l’approche d’une mort volontaire – un autre leitmotiv chez cet écrivain – le recours au passé permettait à l’homme inaccompli de franchir le pas fatal. "

Entretien avec David Mata

Christopher Gérard : Qui êtes-vous ?Quel a été votre itinéraire ?

Je suis né en France, dans une famille espagnole, aragonaise pour être précis. S’arrachant au pays des ancêtres, mes parents avaient franchi les Pyrénées quelques années avant la guerre civile, en quête de meilleures conditions de vie. A ce déracinement un autre, de manière presque inévitable, s’ajoutait bientôt : mes parents rompaient avec le catholicisme. Mon père rompait, plus exactement, à l’insu de ma mère, qui, lorsque j’avais deux ans, me faisait baptiser. Enfant de chœur dans son village haut-aragonais, mon père avait eu affaire à un clergé que l’on n’avait pas tout à fait tort, à l’époque, de qualifier d’obscurantiste, et c’est tout naturellement qu’en homme par ailleurs touché par les idées de progrès et d’égalité il faisait sécession. Une autre église, hélas ! l’attendait au pays des Lumières, l’église communiste alors dans sa phase d’expansion. Qu’on m’entende, je ne lui fais pas le moindre reproche. La dure condition ouvrière qui était la sienne expliquait une adhésion qui n’eût pas été si aisée si l’Eglise, en Espagne, avait su rester à la hauteur des grands siècles de foi, si, soyons juste, l’actuel âge de fer le lui avait permis. Quant à moi, c’est à la poésie, à la littérature que je m’ouvrais, c’est à l’histoire de France, à l’Histoire tout court ! L’école primaire, où ne sévissaient pas encore les Bourdieu et Passeron remplissait convenablement sa mission, comme le souligne Jean-Louis Harouel dans Culture et contre-culture. Elle était l’héritière de l’élitisme républicain et se réclamait à bon droit de la méritocratie. Très tôt je m’éprenais de la langue française, obtenant les meilleures notes de la classe. Vers la dixième année, signe de l’élan précoce qui me portait vers l’Histoire, je composais un récit en images sur le thème de la Guerre des Gaules. Je montrais la même ardeur dans nos jeux où, à l’instar de mes compagnons, je m’imaginais incarner mes héros favoris. Mes lectures, c’étaient des romans douteux, des illustrés. Elles désolaient mon père, qui m’avait mis vainement entre les mains une vie de Cervantès. A quatorze ans, mes études achevées, j’étais chassé du paradis. Commençaient les apprentissages qui me rebutèrent tous sans exception. D’évidence, je n’étais pas fait pour ces métiers. Pourquoi au juste étais-je fait ? Je le sus avec certitude vers l’âge de dix-sept ans, âge auquel je découvris les livres, les vrais, où je me plongeai dans un océan de lectures dont je n’ai plus émergé. À l’écrivain que je voulais être, savoir le latin apparut soudain comme une nécessité, et j’en entrepris l’étude. Je l’entrepris seul, ou plutôt aidé par un remarquable ouvrage d’initiation dû à l’abbé Moreux, qui me donna les clefs de cette langue, ce que n’avaient pas su faire les grammaires scolaires que j’avais auparavant interrogées. Deux ans ne s’étaient pas écoulés que j’abordais Virgile, Ovide, Sénèque (mon cher Sénèque), heureux lorsque je pus les lire dans le texte, non sans me heurter ici et là à des difficultés. A la maison, autour de moi, tandis que je faisais en solitaire mes humanités, traînaient des journaux partisans au langage desquels je n’étais pas insensible. C’est ainsi que dans mon innocence, dont je rougis encore, je pris fait et cause pour Les Lettres françaises contre Kravchenko. Dans ce cas et dans d’autres je fus de ceux qui se laissèrent abuser. Dans le même temps, par une heureuse contradiction, je découvris Nietzsche, Schopenhauer. Vers la vingtième année je publiai à compte d’auteur un recueil intitulé Contes aragonais. J’avais pris conscience de mes origines, mais le recueil contenait aussi des pages qui attestaient la très forte influence d’Hoffmann, d’Edgard Poe. Quelques articles parus dans le journal départemental me valaient bientôt d’entrer dans un quotidien. J’avais la trentaine, et je faisais enfin un métier qui était (relativement) à ma convenance, j’étais journaliste. En moi, néanmoins, les contradictions persistaient. Collaborant à un organe de presse catholique, et même archi-catholique (c’était avant le Concile), je restais dans mon for intérieur imbu de préjugés gauchisants. Mon premier livre, Le Bûcher espagnol, que Julliard publia sur la recommandation de Jean-Louis Curtis (auteur e.a. du Mauvais choix), porte la trace du credo que je m’obstinais à professer. Survenant après Nietzsche et Schopenhauer, d’autres grandes découvertes finiraient par m’en détacher insensiblement, celle notamment d’Eliade, de Guénon. Grâce à eux, grâce à leurs livres que je dévorai, grâce à la revue Eléments(www.labyrinthe.fr), une autre vue du monde m’était révélée, une dimension sacrée du monde dont, enfant, j’avais eu le pressentiment. Survenait vers le même moment Spengler, dont Le Déclin de l’Occident, ce maître livre, était pour moi un événement. Les distinctions lumineuses qu’il établit entre culture et civilisation, entre le monde des réalités et celui des idées, continuent à m’éblouir, à m’apparaître incontournables. Autre philosophe à l’égard de qui ma dette est immense, Ortega y Gasset. La Révolte des masses, Au sujet de Galilée, Les Méditations du Quichotte, comptent parmi les livres qui m’ont changé. Est-il présomptueux de le dire, j’étais prédestiné à les comprendre, à les aimer, et je leur consacrai de nombreux articles, dont l’un représenta la France dans le numéro spécial que le journal madrilène El Pais publiait en 1983 à l’occasion du centenaire du philosophe. Le changement dont je fais état fut lent en réalité, dû non seulement aux livres, cela va de soi, mais aussi à la vie, à l’Histoire contemporaine, et je m’aperçus un jour qu’il ne restait rien du magma progressiste, de ce magma qui ne m’avait que trop longtemps entravé. Rien dès lors ne m’empêchait d’aller vers Julius Evola et autres maudits, dont je fis avec délices ma nourriture. La voie était ouverte, une voix que j’oserais dire royale, sur laquelle j’avançai désormais à grands pas. Un Mirador aragonais (Editions du Labyrinthe, 1987) témoigne, dans sa deuxième partie, de l’évolution qui me délivra tout à fait de l’Utopie. Entamant l’écriture du roman (dont Jean Mabire et Jacques Marlaud rendraient compte dans Eléments), j’adhérais encore inconsciemment aux dogmes de ce que j’ignorais être une religion, une sous-religion, et mon interprétation de la guerre civile espagnole péchait quelque peu par manichéisme. Plus tard, dans La Fugue en Gascogne (Picollec, 1994), puis dans Le Film perdu et surtout dans Tarraco (E-Dite, 2001) s’exprimait une nostalgie que je puis bien dire congénitale. Rome était très tôt l’objet de mon assentiment. La connaissance ne ferait que renforcer cette inclination, puisque prévalait dans l’Urbs une conception holiste aussi étrangère que possible à l’actuelle doxa. L’homme n’y était homme qu’en tant que membre d’une cité : aussi la société n’avait-elle rien de commun avec l’agglomérat informe à quoi elle se réduit aujourd’hui. Qui observe les institutions romaines est tenté de les dire inspirées. Elles ne sont pas le produit d’une raison abstraite, mais émanent de ces croyances qui formaient autrefois l’âme d’un peuple. (…) dois-je préciser que la Grèce antique, ses mythes et ses cultes, exercent sur moi une non moins forte attraction, et que si Rome, Pompéi, Tarragone m’ont comblé, je marque également d’une pierre blanche le jour où les temples de Paestum apparurent devant moi.

Suis-je païen ? Les mythes m’émeuvent, incontestablement, comme seul peut émouvoir ce qui est doté de vie. Et les réflexions de Jünger, d’Alain Daniélou, de Walter F. Otto m’ouvrent à une vision paganisante du monde. Je leur dois d’avoir pris conscience de la sacralité du cosmos, sacralité à quoi se ferme le monde moderne, englué dans un matérialisme répugnant, prisonnier de monothéismes dangereusement aveugles. Longtemps avant les Lumières qui auront pour effet d’enténébrer l’Europe des idéologues et des marchands, il y eut la lumière, cette lumière incréée dont les dieux pourraient être la source. Je me garde ici de rien affirmer. Le peut-on ? Ce qui ne fait pas de doute, c’est le déclin, que d’aucuns, au sortir d’un calamiteux XXème siècle, ont encore le front de nier. D’autant plus admirables sont ces esprits (Spengler, Evola, comptant parmi les plus éminents), capables, sans le recul du temps, de prendre immédiatement du champ alors qu’autour d’eux règne, unanime, l’euphorique religion du Progrès, de déceler les signes qui annoncent les lendemains de terreur. Si clairvoyants, ces esprits encore suspects d’hérésie, que l’avenir, on peut le parier, confirmera la justesse de leurs vues. La modernité, particulièrement dans le domaine des Beaux-Arts, apparaîtra telle qu’ils la décrivaient, à savoir comme un esquif voué dès sa construction à l’ensablement. Aux yeux de tous, ceci dans l’hypothèse d’un âge d’or revenu, s’imposera l’évidence d’un immense fiasco. Comment le XXème siècle put-il s’auto-illusionner au point de se croire le faîte de l’Histoire ? C’est la question que l’on se posera.

Dans plusieurs de vos romans, et notamment Le Film perdu (E-Dite), récit d’une conjuration sacrée ayant pour but de réenchanter le monde, vous êtes plus que sévère face au désastre artistique de la modernité finissante, caractérisée par ce que vous appelez justement « l’universalisme de plastique ».

Les dithyrambes suscités par l’anti-art (promu art officiel) provoqueront une véritable stupeur. Les hiéroglyphes qu’on nous impose ont en effet leurs Champollion habiles à commenter l’inexistant. Le tarissement des eaux, qui, des Doriens aux Baroques - en passant par l’âge gothique - fécondaient une Europe toujours en gésine, Spengler le situe au XIXème siècle commençant. C’est à ce tournant, la bourgeoisie avec son culte de Mammon s’étant substituée aux ordres anciens, l’éthique à la religion, un intellect hypertrophié à la sagesse, que la tradition se rompt, que la civilisation (synonyme dans son optique de fossilisation) succède à la culture. L’organisme vivant qu’était cette dernière (et qui dit vivant dit relié à l’inconscient), le merveilleux organisme qu’elle fut des siècles durant, voit se briser sa profonde et ténébreuse unité. Dans le domaine de l’art, perdue la maîtrise des formes ; le grand style qui s’affirmait magnifiquement dans Bach, dans les toiles de Poussin, commence à dépérir. Quelques artistes tentent désespérément de résister, ultimes refuges du sacré, mais d’un sacré dévitalisé, faute justement de ce terreau communautaire où, aux époques de foi, il s’alimentait. Que ce processus obéisse ou non à une loi d’entropie, l’important est d’admettre la réalité d’un déclin qu’avant même d’avoir lu Spengler ou Evola quiconque est pourvu d’instinct peut percevoir. Que les XIXème et XXème siècles, que les innovations en cascade dont on leur fait gloire aient été les prodromes d’une lente désagrégation, notre temps, s’il est vrai qu’on reconnaît l’arbre à ses fruits, en apporte la preuve difficilement réfutable. Eclipse des dieux, chute des rois, crise de la création artistique, avènement de la démocratie, système dont les tares montrent à suffisance qu’il n’est qu’un leurre monumental, tout me semble lié en profondeur. Loin est le temps (à jamais révolu ?) où le Saint-Empire s’offrait aux regards, fût-ce d’un point de vue esthétique, comme un prodigieux édifice. Celui-ci abritait une vaste communauté, laquelle parlait latin d’une extrémité de l’Europe à l’autre. Voltaire ironisait à propos du qualificatif « Saint », incapable qu’il était de saisir que le Saint-Empire s’efforçait de relayer l’Imperium romanum. Fermé à cette beauté, il était déjà de ces intellectuels atteints d’une alarmante cécité, qui allaient précipiter l’Europe dans le chaos. Deux siècles après le séisme révolutionnaire, société marchande et hédonisme de masse débouchent sur la désagrégation que nous constatons. Des géants que furent les hommes, la civilisation a fait des nabots. « J’ai inventé le bonheur », disent-ils en clignant de l’œil.

L’enfance, présente dans Le Film perdu comme dans Hermann, est un autre leitmotiv de votre œuvre. N’est-elle pas la mine où puise le créateur ?

L’enfance garde heureusement quelques êtres de la dégénérescence dont je viens de parler. L’enfance n’est en réalité qu’un préambule et l’important est de la garder vivante en soi et de la laisser s’épanouir, la maturité venue, même s’il n’est donné qu’à une minorité d’accéder à ce que les mystiques appellent une seconde naissance.

Quels sont les mythes qui vous fascinent le plus ?

Deux figures me fascinent de longue date, comme me fascine leur mystérieuse complémentarité, celle d’Apollon et de Dionysos. Apollon, bâtisseur de cités, génie du principe d’individuation ; Dionysos, dieu du délire et de la folie divine, opposés tous deux à Socrate, père du moralisme et de la raison raisonnante, et à ce titre vilipendé par l’auteur de La Naissance de la Tragédie. J’aurais pu rester prisonnier de cette raison courte, perspective horrible. Les dieux ne l’ont pas voulu, auxquels je rends grâce. (…) Pour conclure, si je dois beaucoup aux philosophes, c’est sans l’être moi-même. Je dois autant à Bach, autant à la peinture et à la poésie. Je ne suis riche que de ma passion, que du vertige où me plonge la contemplation des siècles, et particulièrement ceux où le paganisme était florissant, paganisme, faut-il le rappeler, qui survécut longtemps dans la catholicisme et sa liturgie. (…) Le mal est-il sans remède ? Il le sera jusqu’à ce que la roue tourne. Jusqu’à ce que les hommes, ayant cessé de s’affubler d’une majuscule incongrue, fassent mouvement vers les Immortels. Rien n’interdit, sans attendre cette hypothétique conversion, d’entonner in petto un fervent gloria deis.

Concernant cet écrivain, voir

Les Nobles Voyageurs. Journal de lecture,

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |