25 novembre 2020

Avec Bertrand Lacarelle

Plus Oultre, la magnifique devise de Charles-Quint, pourrait bien devenir celle de Bernard Lacarelle, preux d’Angers, qui, dans son dernier livre, lance une fraternelle exhortation à « réveiller les cœurs français », ô combien oublieux de leurs lumineuses origines. Comment comprendre Ultra-Graal, ce livre qui ne ressemble à rien (ce qui est souvent bon signe), sinon comme un fiévreux appel à l’insurrection chevaleresque, comme une volonté de revenir au XIIème siècle ? Ultra-Graal ? Un brûlot suzerainiste ; le manifeste de l’arthurienne sécession.

Pour le frère Lacarelle, tout commence avec Chrétien de Troyes vers 1178 (après Jésus-Christ), le rhapsode qui, en composant Lancelot ou le chevalier de la charrette, puis Perceval ou le conte du Graal, fonde la littérature française comme Homère le fit pour la Grèce. Au tréfonds de notre âme, nous savons que, de Don Quichotte aux Trois Mousquetaires, la grande littérature est histoire de paladins sans peur et sans reproche.

Cette « si grande clartez » que chante Chrétien de Troyes est celle qui guide son lointain disciple Bertrand d’Angers, ultra réfugié dans la sylve ancestrale.

Manifeste spirituel et terreauriste (i.e. en faveur d’une écologie intégraale), Ultra-Graal déconcerte et fascine en tant que Grande Restauration de l’Âme Ardente et sans Limite, pour citer un graffiti qu’affectionne l’auteur. « Nous formons un archipel perdu dans l’océan conforme », s’exclame-t-il à bon droit.

Pourquoi ce livre attachant me fait-il songer au Grand d’Espagne de Roger Nimier ? Même race, mêmes nostalgies, même panache.

La suzeraineté ou la mort !

Christopher Gérard

Bertrand Lacarelle, Ultra-Graal, 174 pages, 18€

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : pierre-guillaume de roux, épopée | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

17 novembre 2020

Luc-Olivier d'Algange ou l'Europe secrète

Lecteur de Balzac, disciple du gnostique Raymond Abellio et du mystique monarchiste Henry Montaigu, Luc-Olivier d’Algange poursuit depuis des décennies une quête exigeante, nourrie d’immenses lectures, de Platon à Nietzsche, et dont l’objectif est toujours de « sauvegarder en soi, contre les ricaneurs, le sens de la tragédie et de la joie ».

Même s’il en appelle parfois au Christ, un Christ solaire et victorieux à des années lumières du dolorisme ecclésiastique, Luc-Olivier d’Algange se révèle Hellène, adepte d’une pensée de type orphique.

Contre-moderne résolu, allergique aux « voies ferrées » de l’infralittérature officielle, il résiste à toutes les formes d’hébétude et d’anesthésie, à la massification globale comme aux formes nouvelles ( ?) d’obscurantisme.

Il y a chez lui du paladin de l’ancienne France royale et du mystique de l’Allemagne secrète. Par son travail de recherche et d’approfondissement effectué dans la solitude et dans l’indifférence aux modes, l’homme prépare un « dé-confinement » esthétique et spirituel, une sortie de la Caverne ainsi qu’un recours à l’essentielle leçon des Grecs, nos Pères : faire de l’homme « la mesure de toute chose » pour citer le Protagoras de Platon. Il s’agit bien de faire contrepoids aux langueurs du déclin : « L’exil intérieur est source de folles sagesses dont aucune ne se soumet à la tristesse ».

C’est dire s’il faut applaudir la réédition revue et augmentée de quatre de ses livres dans la belle collection Théôria que dirige Pierre-Marie Sigaud chez L’Harmattan, et qui a pris la suite de la regrettée collection Delphica des éditions L’Âge d’Homme. Il s’y retrouve en bonne compagnie aux côtés de Françoise Bonardel, de Jean Borella ou de Frithjof Schuon. L’ombre de Venise, le salut aux mânes de Dominique de Roux, les relectures de Dante et d’Hölderlin, l’alchimie et Henry Corbin peuplent des pages marquées au sceau de l’exigence.

Luc-Olivier d’Algange ou le Bon Européen, celui « qui ne se soumet point au temps » !

Christopher Gérard

Luc-Olivier d’Algange, L’Âme secrète de l’Europe, L’Harmattan, 368 pages, 38€

*

**

Extrait d'un entretien paru en 2007

Christopher Gérard : Pouvez-vous retracer les grandes étapes de votre parcours spirituel et littéraire ? Les grandes lectures qui vous ont marqué à jamais, les grandes rencontres ?

Le regard rétrospectif est souvent trompeur, les grandes étapes que nous croyons distinguer dans notre cheminement témoignent bien mieux de ce que nous sommes au moment où nous parlons que du chemin parcouru. Nous confondons, souvent de bonne foi, les auteurs qui nous ont véritablement influencés avec ceux qui nous apparurent comme des confirmations d’une pensée déjà éprouvée. De même que l’histoire est écrite par les vainqueurs, le moment présent détient le secret de ce que nous pensons de notre passé. Or, de mon propre passé, je ne trouve à dire que du bien, mais un bien indéfinissable, polyphonique, versicolore, chatoyant. Je ne puis m’empêcher de voir dans le passé personnel ou hérité un faisceau de circonstances heureuses, de coups de chance, de bonheurs inexplicables, de dons inespérés, quand bien même rien ne m’inclina jamais à me dissimuler à moi-même le caractère désastreux de la situation d’ensemble, dans une France triplement, ou quadruplement vaincue, dont l’hébétude s’est changée peu à peu en un conformisme assez hargneux, voire inquisitorial, au point de faire de tout auteur, une figure assez crédible d’accusé. Dans le domaine littéraire, de nos jours, le rôle de procureur ne le cède, et rarement encore, qu’à celui de l’avocat. Il me semble, au contraire, que les œuvres, par les joies qu’elles nous donnent, par l’énergie nerveuse qu’elles nous communiquent, par les sollicitations sensibles et intellectuelles qu’elle prodiguent, appartiennent aux bienfaits de l’existence, quand bien même elles contredisent à nos convictions ou à nos croyances.

Ma première grande lecture, fut celle, vers l’âge de dix ans, de Balzac. Expérience prodigieuse : l’impression que le Saint-Esprit lui-même était descendu sur terre pour connaître l’humanité ! Je vous livre mon sentiment d’alors dans toute sa naïveté… Il n’en demeure pas moins que ma lecture de René Guénon, de Raymond Abellio ou de Henry Corbin est issue, pour ainsi dire de ma lecture du Louis Lambert de Balzac. Loin de moi d’exclure l’hypothèse que ma curiosité pour la Chine et le Tibet, ma lecture des taoïstes et de Milarepa n’eût été influencée, depuis l’enfance, par les albums de Hergé. Mon père eut l’excellente idée de me faire lire Voltaire et Barbey d’Aurevilly, sans me dire exactement s’il fallait préférer l’un ou l’autre. J’eus ensuite la chance d’avoir pour professeur en classe en cinquième, Jacques Delort, auteur d’un beau livre sur la poésie et le sacré, qui nous fit découvrir, entre autres, Rimbaud, Mallarmé, Stefan George, Saint-John Perse, André Breton et René Daumal. J’étais armé. Mes promenades du côté du Quartier Latin et de Saint-Germain, du temps où les librairies et les salles de cinéma n’avaient pas encore cédé la place aux marchands de ticheurtes et de bouffe, me permirent de parfaire une culture improvisée, je ne dirais pas d’autodidacte, mais d’amateur ou de promeneur. Quelques expériences dionysiaques me portèrent à m’intéresser à Mircea Eliade, Julius Evola et Ernst Jünger. Enfin, je devins un lecteur éperdu des romantiques allemands et anglais dont les œuvres me semblaient non seulement une admirable révolte contre la platitude imposée, mais comme l’approche d’une connaissance de l’âme humaine et de l’âme du monde. Novalis, Jean-Paul Richter, Arnim, Brentano, Chamisso, Eichendorff, Hoffmann, Schlegel, ces noms évoquent une pensée déliée, heureuse, légère où la raison et les mystères s’épousent plus qu’il ne se heurtent, où l’on pouvait croire encore en une civilisation, c’est à dire en une civilité romane, placée sous le signe des Fidèles d’Amour. Si l’on connaît mieux un écrivain en lisant ses livres qu’en dînant avec lui, au contraire du préjugé journalistique et de la psychologie de bazar, deux rencontres demeurent marquantes pour moi, celle de Raymond Abellio, attentif et généreux, et celle de Henry Montaigu, chevalier de l’Idée Royale « quêteur de Graal et chercheur de noise ».

Depuis trente ans, vous écrivez sans relâche, imperturbable. Pouvez-vous évoquer en quelques mots votre conception du travail de l’écrivain, par exemple en partant de deux citations de L’Ombre de Venise (« Les œuvres ne valent qu’opératoires, je veux dire en tant qu’instrument de connaissance. Toute poésie est gnose » et « faisons du mot saveur un mot-clef ») ?

Ces trente ans que vous évoquez me donnent un vague sentiment d’effroi. J’ai toujours l’impression d’écrire pour la première fois et dans la plus grande improvisation. L’art d’écrire m’évoque la navigation. Nous prenons le large sur une embarcation plus ou moins frêle, avec une vague idée de retour, et sommes ensuite livrés à toutes sortes de chances maritimes ou météorologiques auxquelles nous ne pouvons presque rien. La notion de « travail du texte » me semble incongrue : elle vaut pour ceux qui restent à quai et passent leur temps à ripoliner leur coque. Si les œuvres ne sont pas des instruments de connaissance, si elles ne nous portent pas vers des Hespérides inconnues, vers ces « Jardins de la mer » qu’évoquent les Alchimistes, si nous ne sommes pas tantôt encalminés tantôt jetés dans la bourrasque, à quoi bon ? La saveur est le savoir, le sel de Typhon. La saveur est exactement le « gai savoir » nietzschéen, la sapide sapience qui est le secret de tout art de l’interprétation. L’écrivain est aruspice, il s’inspire des configurations aériennes ; ses signes sont des vols d’oiseaux sur le ciel blanc. La fin de l’interprétation est de prendre les choses pour ce qu’elles sont, des Symboles, autrement dit de magnifiques évidences. Nous écrivons pour que les choses redeviennent ce qu’elles sont, dans toute leur plénitude. Nous témoignons d’une préférence pour ce qui est, nous ne voulons pas d’autre monde que celui-ci, qui est à la fois naturel et surnaturel, en gradations infinies, du plus épais au plus subtil, du plus tellurique au plus archangélique. Nous aimons cette joie qui nous est donnée et nous détestons ce qui voudrait nous en exproprier.

L’Ombre de Venise : quelle en est la genèse ? Et le principal angle d’attaque… Car il s’agit d’un livre de combat, n’est-ce pas ?

Toute œuvre est de combat ; c’est exactement ce qui distingue une œuvre d’un travail. La genèse de L’Ombre de Venise fut simplement le dessein de capter un moment de ce dialogue intérieur qui accompagne mes promenades. Je suis, en effet, comme Powys, un écrivain du grand air… Quant au combat, c’est un combat contre l’abrutissement, l’inertie, le ressentiment, un combat contre l’indifférence et l’oubli qui nous menacent à chaque instant. Un combat contre le travail et contre la distraction, un combat pour l’otium. Un combat pour la possibilité d’être dans un corps, une âme et un esprit, autrement dit un combat pour la multiplicité des états de la conscience et de l’être. Tout, dans le monde moderne, semble vouloir nous réduire individuellement et collectivement à un seul état de conscience plus ou moins harassé, hypnotique, triste et morose. Il s’ agit de s’éveiller, de reprendre possession des biens qui nous sont offerts, à commencer, par notre pouvoir d’énonciation de ce beau cosmos miroitant qui nous entoure. La morale procustéenne dispose de mille ruses pour nous affaiblir, j’écris pour en déjouer quelques unes. D’où l’importance de l’œuvre de Nietzsche, qui inspire ces déambulations vénitiennes, exhortations à « l’éternelle vivacité » que nous préférons à la « vie éternelle ».

Vous évoquez à chaque page le réenchantement du monde, et même une ferveur païenne. Qu’entendez-vous par ce paganisme… aux accents souvent taoïstes ?

Il y eut, aux dernières décennies du siècle précédent, un fort courant « philosophique », prônant le « désenchantement du monde ». Ces philosophes associaient l’enchantement à la barbarie, l’un d’eux n’hésitant pas à écrire, je cite : « Critiquer la technique au nom de la poésie de la nature est une barbarie » ! On voit bien ce qu’un philosophe héritier des Lumières peut trouver à redire aux enchantements. Mais ces ensorcellements obscurs, cette défaite de la Raison, cette capitulation de l’entendement devant des puissances ténébreuses me semblent bien plus, désormais, le fait de la Technique que d’une « poésie de la nature ». Autrement dit : la conscience humaine, avec ses vertus classiques, ou pour ainsi dire « humanistes », est aujourd’hui bien plus directement menacée par l’hubris technologique, avec ses folies génétiques et ses réalités virtuelles, que par les héritiers de Jacob Böhme ou de Novalis.

L’idée que l’enchantement et l’entendement humain soient exclusifs l’un de l’autre est des plus étranges. Ces dieux et ces mythologies chasseresses dans les jardins royaux, les Contes de Perrault, et, plus proche de nous Jean Cocteau, dans ses œuvres littéraires et cinématographiques, témoignent de l’alliance heureuse entre l’esprit décanté, usant des pouvoirs de la raison et l’enchantement immémorial. Toute pensée naît, pour reprendre l’expression de René Char, d’un « retour amont ». Aux antipodes des philosophes du désenchantement, nous trouvons donc les taoïstes, épris de ces « randonnées célestes » propices aux belles lucidités : « Après la perte du Tao, écrit Lao-Tzeu, vint la vertu. Après la perte de la vertu, vinrent les bons sentiments. Après la perte des bons sentiments vint la justice. Après la perte de la justice restèrent les rites ». Ainsi nous est donné à comprendre, pour nous en garder, le triomphe des écorces mortes : le fondamentalisme moderne et la modernité fondamentaliste qui se partagent le monde.

L’enchantement, loin d’être le signe d’une dépossession ou d’une régression est le signe d’une recouvrance. C’est au moment où nous nous approchons du sens que le monde s’irise et s’enchante. Nous désirons un monde clair, et le mot lui-même renvoie d’abord au son, avant de dire la lumière ou la raison. C’est d’un chant que naît la clarté, comme le disent les poèmes d’Hölderlin. Un monde désenchanté est un monde obscurantiste, « qui ne rime plus à rien », un monde sans voix, ou dont les voix sont couvertes par « le vacarme silencieux comme la mort ».

Voir aussi :

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10 novembre 2020

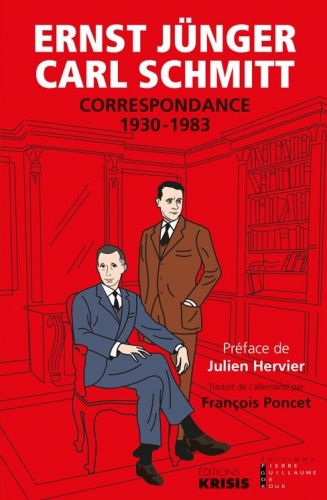

La Correspondance Jünger - Schmitt

Monumental ouvrage que publient Pierre-Guillaume de Roux et la revue Krisis avec cette traduction française de l’édition exhaustive (six cent cinquante pages de texte serré, plus de mille notes d’une désespérante érudition à l’allemande) de la Correspondance échangée, et ce durant plus d’un demi-siècle, entre deux géants de l’Allemagne du XXème siècle, Ernst Jünger, le grand écrivain issu des tranchées (1895-1998) et Carl Schmitt (1888-1985), le théoricien du grand espace et de la décision, et aussi, hélas, le « chef de file des juristes du IIIème Reich ».

Des premières lettres datant de 1930 adressées par l’ancien capitaine des troupes de choc à « Monsieur le Professeur » jusqu’aux derniers échanges parfois plus amers des années 80, le lecteur suit les développements d’une amitié complexe, paradoxale, non dénuée de crises, nourrie par l’immense culture de ces deux hommes à l’évidence supérieurs.

Il est vrai que ces deux esprits encyclopédiques, le « reître méditatif », pour citer Antoine Blondin, et le constitutionaliste pète-sec, se révèlent, sur la longue durée - cinquante-trois ans – bien différents malgré leurs liens profonds, comme leur commune méfiance pour le rousseauisme et pour toute forme d‘humanitarisme (et en fait de romantisme en politique), un même penchant pour Hobbes et Machiavel, une même défiance à l’égard de la technique et du règne des masses, un même refus de cette haine, typique d’après la catastrophe de 1914, pour l’ennemi (vu non comme adversaire digne d’estime mais comme exclu du genre humain - thème ô combien actuel).

Ernst Jünger et Carl Schmitt en 1942

Pourtant, si Jünger garda toujours ses distances avec le régime hitlérien, Carl Schmitt prit, comme Heidegger, sa carte au parti unique. Plus grave, en 1934, après la Nuit des Longs Couteaux, il justifia ce bain de sang par un retentissant « Le Führer protège le droit » - texte qui ne lui fut jamais pardonné et qui lui valut, après 1945, un ostracisme tenace en Allemagne fédérale.

Si tous deux partagent une méfiance séculaire, catholique ou protestante, à l’égard des Juifs, Jünger ne versa jamais dans l’antisémitisme, allant jusqu’à saluer, dans le Paris de 1942, un médecin juif porteur de l’étoile jaune (« J’ai toujours salué l’Etoile » écrira-t-il au Docteur Sée un demi-siècle plus tard). Schmitt ne fit pas preuve de la même modération, lui qui accumula des articles peu ambigus sur la question juive. D’où l’amertume du juriste proscrit après la guerre lorsqu’il compara son propre exil intérieur sans fin et la (relative) renaissance littéraire de Jünger, pourtant lui aussi soumis à des critiques malveillantes.

Cette correspondance est d’une densité peu commune ; elle illustre un état de la culture qui appartient à une époque je le crains révolue, quand deux amis évoquent des auteurs grecs ou latins dans le texte, Mallarmé et Rivarol en français, Bosch et Breughel, Schopenhauer et le mage Hamann, que Jünger plaçait très haut.

Entre les lignes, car tous deux connurent la surveillance et même les menaces explicites de la police secrète, nous lisons des allusions au « Grand Tribunal de l’Inquisition » (le parti unique, vu par Jünger, dès 1934), à la guerre « démonique », à la chute dans la zoologie et à la détresse spirituelle de leur temps.

Deux hommes complexes, l’un, le chevalier de l’Ordre Pour le Mérite, plus attachant, l’autre, plus qu’ambigu (et disons-le, déplaisant malgré son étincelante intelligence), surgissent de cette Correspondance, qui se révèle comme le portrait en pointillé d’un siècle de fer.

Christopher Gérard

Ernst Jünger & Carl Schmitt, Correspondance 1930-1983, Pierre-Guillaume de Roux et Krisis, 654 pages, 39€

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

08 novembre 2020

8 novembre 392

8 novembre 392 :

interdiction des cultes polythéistes par l'empereur chrétien Théodose.

Souvenons-nous de nos ancêtres forcés à une dangereuse clandestinité.

Et révérons Dieux et Déesses de nos multiples panthéons.

Écrit par Archaïon dans Mythes et Dieux | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05 novembre 2020

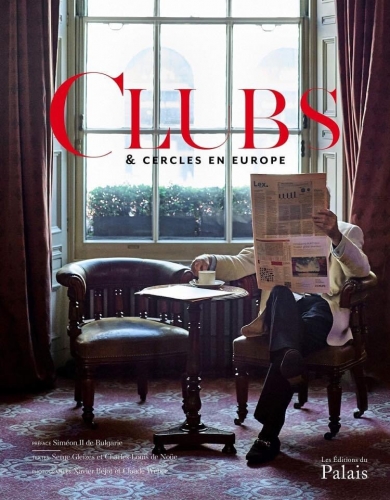

Clubland

Le regretté George Steiner disait naguère que dresser la carte des cafés, de Prague à Trieste, permettait de comprendre l’esprit de la Vieille Europe. Il en va de même avec la carte des cercles traditionnels, si l’on en croit Siméon de Bulgarie, qui préface le bel album du vicomte de Noüe consacré aux clubs d’Europe. Les cercles sont en effet, pour chaque ville, le « miroir de ses talents » ; ils illustrent et maintiennent l’âme du Vieux Continent, jusqu’au-delà des mers, de Santiago de Chili à Hong Kong. Après une relative éclipse, ils renaissent et attirent des membres plus jeunes, désireux de placer leurs pas dans ceux de leurs aïeux, réels ou imaginés – car le cercle, lieu de pouvoir comme de plaisir, peut aussi se révéler refuge pour la rêverie. Le mot d’ordre de tout cercle qui se respecte est bien entendu l’indiscutable « we are as we are ». Ses interdits tacites, de Constantinople à Saint-Pétersbourg : dégoiser dans son smartfaune, parler d’affaires avec ostentation, ronfler au salon de lecture après le déjeuner, inviter un raseur. En un mot comme en cent, il convient d’incarner la figure du gentleman qui retrouve ses pairs pour deviser en toute liberté, affranchi des pesanteurs du dehors.

Dans la somptueuse bibliothèque du Travellers Club de Londres

Charles-Louis de Noüe a voulu faire un choix, par essence cornélien, et présenter vingt-et-un cercles européens parmi les plus exclusifs. Pour chacun d’eux, leur histoire, de grandes figures et les caractéristiques du cercle sont synthétisées, le tout illustré de clichés originaux qui sont autant de coups d’œil furtifs lancés dans ces lieux qui jouent avec brio sur le principe de fermeture tout en étant capables, pour les meilleurs, de s’ouvrir au monde extérieur. Le lecteur est donc convié au Jockey et au Travellers de Paris, au Cercle de l’Union de Naples, à Helsinki et à Vienne. Très belles pages sur les cercles de Lisbonne et de Madrid.

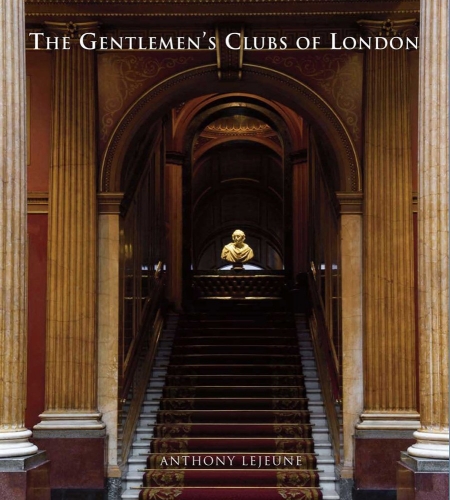

Tout choix est subjectif, certes, et donc défendable… mais je m’interroge sur l’absence de plusieurs cercles londoniens (seulement deux sur vingt-et-un seulement, alors que the London Clubland est, non pas La Mecque, mais bien la Roma Aeterna des clubs), comme sur celle du sublime Nuovo Circolo degli Scacchi de Rome en son merveilleux palais du Corso. Ne boudons néanmoins pas notre plaisir, car après tout nous disposons déjà du magnifique livre d’Anthony Lejeune, The Gentlemen’s Clubs of London.

Deux cercles belges ont été retenus : le très-hermétique Cercle Royal du Parc (réservé aux membres de la noblesse, de père en fils) et, le plus vénérable et en fait le plus prestigieux, le Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire, dont les origines remontent à 1847 et qui accueillit en ses salons néo-classiques Cortot et Mallarmé, Churchill et les Habsbourg, tant d’autres. Cercle universitaire, clairement méritocratique, le Gaulois rassemble l’élite active du royaume, toutes disciplines rassemblées ; il accueille aussi les diplomates en poste à Bruxelles et nombre de membres étrangers. Déplorons pour finir quelques menues broutilles & coquilles (le roi Baudouin, « père de l’actuel souverain » !) et souhaitons grand succès à ce beau livre bientôt classique.

Christopher Gérard

Gleizes et Charles-Louis de Noüe, Clubs & cercles en Europe, Editions du Palais, 45€

Écrit par Archaïon dans Lectures | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |