15 novembre 2019

Avec Jean-Pierre Montal

Depuis bientôt sept ans, je suis Jean-Pierre Montal à la trace, comme éditeur (rue Fromentin) et comme auteur – j’ignore tout de sa vie dans les milieux du rock, musique que j’abhorre.

En 2013, je m’enthousiasmais en effet pour son coup d’essai, un Tombeau pour Maurice Ronet au ton si juste et où se conjuguaient talent et loyauté.

Deux ans plus tard, Montal nous livrait son premier roman, Les Années Foch, dont je saluais la voix si singulière, comme entêtante – une sorte de plongée à la Modiano (un Modiano post-moderne) dans les années 90. L’ombre d’un ami disparu, le mystérieux Jean Parvulesco, planait sur ces deux talismans, de même qu’une atmosphère à la Melville, comme ouatée et, j’ose me citer, « pleine d’angles morts ».

Deux ans plus tard, Les Leçons du vertige, « roman métapolitique et analyse spectrale de notre bel Occident », confirmaient mon intuition tant son savoir-faire, son élégance et sa finesse de moraliste lucide ne pouvaient que séduire le lecteur exigeant. J’aime cette ligne claire qui est la sienne, ce ton désabusé, cette impression de flottement (totalement dépourvue de veulerie). Bref, j’étais conquis.

Aujourd’hui, il se lance dans l’art difficile de la nouvelle, avec brio. Les dix nouvelles qui composent Nous autres (allusion à Zamiatine ?), rédigées dans un style impeccable - pas une once de graisse -, avec un humour désespéré (mais drôle, et d’un désespoir sans mièvrerie aucune) révèlent que l’écrivain a franchi un cap et atteint une forme de maturité.

Rythme, ton, style ciselé, chutes réussies, personnages bien campés, décors – tout y est. Et notamment, un tableau dévastateur de la culture managériale qui détruit tout sur son passage, entreprises privées et publiques, sans oublier les personnes, laminées par open spaces & flexoffice, « éléments de langage » et autres team building.

Parmi mes nouvelles préférées, « Le Son », conte dans la veine réaliste magique (une corne de brume qu’entendent quelques élus, pour les mener où ?) ; « 25 bis rue Jenner », sur l’incendie qui détruisit les studios du génial cinéaste Jean-Pierre Melville ; « En Marge », sur le destin d’un écrivain débutant qui tombe par hasard sur son premier livre annoté par un lettré aussi fin que cruel.

Pour revenir à « 25 bis rue Jenner », Montal a une idée de génie quand il fait découvrir par son héros dans un garage de banlieue l’un des décors du Samouraï, ce bar improbable, comme tous les night-clubs melvilliens, où Jeff Costello tombe sous les balles de la police. Sacré Montal !

Christopher Gérard

Jean-Pierre Montal, Nous autres, nouvelles, Pierre-Guillaume de Roux, 216 pages, 18€

Il est question de Jean-Pierre Montal dans mes Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, pierre-guillaume de roux | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

13 novembre 2019

De Somnio Empedoclis

A l'occasion de la réédition en MMXV de mon roman Le Songe d'Empédocle, rencontre avec le responsable du Salon littéraire.

Le Songe d’Empédocle a été initialement édité en 2003. D'où vous est venu le besoin de le reprendre ?

Le Songe d’Empédocle a été publié en 2003 grâce au regretté Vladimir Dimitrijević, alias Dimitri, le fondateur de L’Age d’Homme. J’étais venu spécialement de Bruxelles pour le rencontrer à Paris dans sa librairie de la rue Férou, un dimanche soir ! Je lui avais tendu le manuscrit, volumineux. Le humant d’un air perplexe, il avait souri en disant : « cela ressemble à du Elémir Bourges » — dont j’avais adoré Le Crépuscule des Dieux. Un autre lecteur avait comparé le texte à du Petru Dumitriu, grand romancier roumain que je portais déjà très haut — L’Homme aux yeux gris ! Bref, le livre avait paru, de manière quasi miraculeuse, d’autant plus qu’un premier accident de voiture faillit, déjà, tuer l’éditeur au moment de sa parution…

Livre pour happy few, Le Songe a été épuisé en quelques années, après avoir connu un joli succès d’estime. J’ai même reçu un prix de l’Association des Ecrivains Belges. Je l’ai retravaillé en me servant du rasoir d’Ockham pour retrancher les adjectifs, les adverbes et toutes ces précisions qu’un premier roman comporte. En tout, seize mille mots de moins. Le résultat me plaît, plus dense, plus magnétique encore.

Padraig, le personnage principal de votre roman, suit un parcours initiatique essentiellement intellectuel, pourtant vous le faites beaucoup voyager. Vous n'envisagiez pas un récit de pur esprit ?

Dans Le Songe d’Empédocle, Padraig devient Oribase au terme d’une série d’épreuves et d’expériences à la fois rituelles, intellectuelles, psychiques et même physiques. Son initiation ne se réduit pas à un parcours intellectuel stricto sensu. La pratique quotidienne de l’examen de conscience, la maîtrise grandissante du souffle, l’apprentissage du chant rythmé, la mémorisation des doctrines secrètes comme cela se faisait chez les Druides, et surtout le travail accompli sur lui-même pour mieux se connaître, lui et ses failles, tout cela n’a rien d’académique ni de livresque. Plus d’une fois, les larmes viennent noyer son regard…

Les quatre grands périples qu’il entreprend, de Brocéliande à la Rome souterraine, puis du sanctuaire de Delphes aux rives du Gange, ne se résument nullement à des « voyages », puisqu’il s’en trouve métamorphosé, comme révélé à lui-même et dépouillé, en partie, des oripeaux du « vieil homme » qu’il était au départ. Les rencontres avec des hommes et des femmes hors du commun qu’il fait durant cette odyssée scandée par la contemplation des quatre parties d’un polyptique dû à un peintre maudit le transforment aussi en modifiant son niveau de conscience. Padraig est tout sauf un pur esprit : plutôt un homme un tant soit peu éveillé, un homme qui chemine. Un pèlerin. En ce sens, Le Songe d’Empédocle est un roman initiatique, un Bildungsroman à l’allemande — d’ailleurs inspiré en droite ligne des grands maîtres, Hesse et Jünger.

Vous parlez de Bildungsroman, mais le parcours de Padraig est loin de celui d'un Wilhem Meister ou d'un Frédéric Moreau. Il y a une épaisseur supplémentaire, comme chez Augiéras, une ouverture aux mystères...

En effet, car le roman, en tant qu’œuvre d’art, doit avoir un effet sur le lecteur : il s’agit bien d’une entreprise de dévoilement, et d’un refus de cet oubli de l’être dans lequel nous pataugeons. Dans Le Songe d’Empédocle, j’ai tenté de témoigner de la présence du divin en y incluant le visible et l’invisible, l’horizontalité et la verticalité. Voyez comment le regard du héros se métamorphose au fur et à mesure de son parcours. Voyez comment l’assimilation du principe de coïncidence des contraires, comment les visions de l’harmonie cosmique parachèvent l’initiation de Padraig. Il s’agit bien de mystères au sens antique, et je m’inscris dans cette lignée qui débute avec Homère et les Antésocratiques. La différence avec le génial Augiéras, dont l’œuvre m’a fortement marqué - Domme est un chef-d’œuvre -, est que cet auteur foudroyé incarne l’initié sauvage. Plus apollinien, mon Padraig est l’héritier d’une chaîne initiatique remontant mythiquement à Empédocle : la Phratrie des Hellènes

Vous rendez un bel hommage au paganisme en l'opposant au mercantilisme d'une époque dévoyée. Pour vous la solution à nos maux passe par ce renouveau spirituel d'un retour aux sources ?

Soumise au triomphe de la marchandise et au règne sans partage du marché, qui modèle (pour les défigurer) les corps, les âmes et les esprits, affaiblie par les termites de la déconstruction, par les pédocrates qui détruisent l’école en criminalisant le principe même de transmission, par les mercantis qui importent des pauvres diables comme des canards en plastique, l’Europe se cherche au bord du tombeau. Toute l’histoire de notre civilisation témoigne de la récurrence d’un retour aux sources, comme à la Renaissance. Ces sources sont polythéistes, gréco-romaines, mais aussi celtes et germaniques, et en tout cas antérieures aux « révélations » abrahamiques, des fables étrangères à notre mental, car porteuses d’intolérance en raison même de leur monolâtrie. Même l’Inde traditionnelle, en tant que société plurielle, peut nous inspirer pour enrayer notre déclin…

Toutefois, je ne crois pas un seul instant à une solution à tous les maux. Le messianisme sous toutes ses formes est le tombeau de la pensée, comme le dogme. Le caractère tragique de notre existence ne s’en trouvera pas modifié : nul salut à attendre d’un retour au paganisme ancestral, mais un autre épanouissement, une autre force vitale, une tout autre liberté que celle des ouailles attendant docilement les consignes d’un pape ou d’un ayatollah. Une autre sagesse, surtout, celle d’Empédocle ou d’Héraclite, de Lucrèce ou de Sénèque, née de l’éveil — aux antipodes de toute soumission.

Exhortation à l’éveil intérieur, défense d’une pensée polymorphe, illustration du lien consubstantiel entre la conscience humaine et les forces cosmiques, exaltation de l’équilibre et de l’harmonie, le roman de première fonction, sacerdotale et magique, Le Songe d’Empédocle peut être lu comme une défense et illustration du paganisme – comme Le Génie du paganisme.

Il y a dans votre roman un fond d'anti-américanisme. D'où vous vient ce sentiment et que représente-t-il ?

En « Bon Européen » au sens nietzschéen, Padraig n’est guère à son aise dans le monde moderne, au sein duquel il fait plutôt figure d’émigré de l’intérieur. Voyons-le plutôt comme un antimoderne, comme un rebelle à l’Age sombre, qui entend rester fidèle à l’héritage d’une civilisation brillante, celle de l’Europe classique. Son expérience du Grand Jeu (il a un peu fricoté dans le renseignement), sa culture historique et géopolitique lui ont enseigné l’art de lire une carte et de décoder les propagandes. Il voit donc assez clair dans le jeu de ce que j’appelle l’hyperpuissance, hostile par principe à l’avènement d’une Europe libre et indépendante. Padraig n’est pas un isolé, car il appartient à une mouvance, celle des Impériaux, qui refusent la balkanisation et la vassalisation du continent. En ce sens, bien qu’il soit partiellement uchronique, Le Songe d’Empédocle est aussi un roman politique.

Vous avez un style délicieusement désuet, non loin du "prurit du mot rare" dont Léon Bloy taxait Huysmans. Comment vous situez-vous dans le temps présent ?

Désuet, mon style ? Vous l’avez déjà dit à propos d’un de mes précédents livres, Osbert & autres historiettes. Ce à quoi, je vous ai répondu ceci : désuet est introuvable dans Littré, car le mot n’apparaît qu’à la fin du XIXe, formé sur le participe du verbe latin desuesco : « je me déshabitue » (merci Gaffiot). Mais c’est tout moi, cela : déshabitué ! Je dirais même plus : décontaminé. J’assume, je persiste et signe : désuet, jusqu’au bout des ongles. Et même suranné, voire archaïque, que dis-je ? attardé. Car je m’attarde (en bonne compagnie) loin des blandices du siècle, je musarde tout en gardant à l’esprit que Littré disait des mots tombés en désuétude qu’ils peuvent difficilement être rayés de la langue vivante. Désuet peut-être, mais coriace !

Propos recueillis par Loïc Di Stefano

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

12 novembre 2019

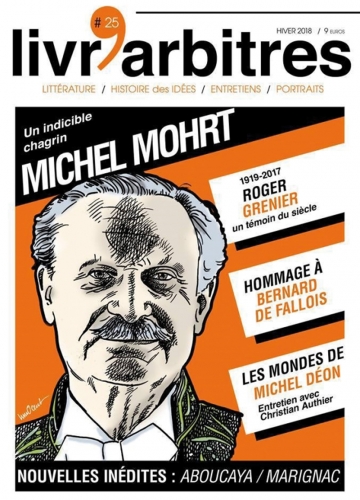

Hommage à Michel Mohrt

Je suis très ému ce soir de rendre hommage à Michel Mohrt, écrivain que j’ai découvert, jeune étudiant, au début des années 80, par le truchement, en quelque sorte, de son, aîné Pierre Drieu la Rochelle, dont la figure me fascinait déjà.

En effet, dans deux de ses romans, Mon Royaume pour un cheval et La Guerre civile, Mohrt évoque à la fois Drieu, qu’il avait rencontré dans le Paris de la fin de l’Occupation, et surtout Bassompierre, son camarade aux Chasseurs alpins sur le front italien, devenu Bargemont dans plusieurs de ses romans, condamné à mort après la Libération et fusillé, malgré l’intervention de grands résistants, pour son engagement sur le front russe. Singulière figure que celle de Bassompierre, qui incarne les déchirements d’une certaine France et dont le tragique destin a profondément marqué Mohrt : une partie importante de son œuvre témoigne de son inconsolable tristesse.

Michel Mohrt, qui mourut presque centenaire (1914-2011) aura connu le terrible XXème siècle dans sa totalité ; il aura vu son existence brisée à jamais par la défaite de 1940. Dans La Campagne d’Italie, merveilleux roman stendhalien sur les illusions perdues d’une jeune guerrier frustré de sa victoire, il fait dire à son double romanesque, Talbot : « on ne s’en remettra jamais ».

Mohrt rejoint son cadet Michel Déon (1919-2016), qui lui aussi, ne se remit jamais de la débâcle. Il existe d’ailleurs entre ces deux maîtres des connivences, un dialogue, qui témoignent d’une forme de mélancolie bien française, toute en retenue, mais déchirante. Comme l’a bien remarqué Marcel Schneider : « Mohrt est de ceux qui n’ont jamais pu accepter ni même comprendre la débâcle. Elle est pour eux comme la blessure d’Amfortas, qui saigne toujours sans pouvoir se guérir ». Cette plaie béante fut rendue plus douloureuse encore par les règlements de compte de la Libération.

Ecoutons Mohrt évoquer ce jeune officier démobilisé après une campagne bien courte qui, contrairement à celle du jeune Stendhal, ne fit pas de lui ce dragon victorieux entrant dans Milan pour occuper - en vainqueur - une loge à la Scala : « Je n’avais plus confiance en moi, parce que j’avais perdu confiance en mon pays. Comme lui, je le sentais vaincu. Je passais mon temps à ruminer la défaite, cherchant à en préciser les causes, si évidentes pour moi ». C’est à ce moment que cet avocat réfugié en zone libre se met à lire les auteurs qui, après la défaite de 1870, proposent une réforme intellectuelle et morale qui ne viendra pas. Même espoir chez Mohrt d’un relèvement, même hantise de la guerre civile - qui viendra, car aux massacres de la Commune succèdent ceux de l’Occupation et de la Libération. Mohrt a dit et répété qu’il avait l’impression d’assister, « à la naissance d’une vérité officielle qui contredisait tout ce que j’avais vu ou cru voir ». Les années d’après la défaite, il les vécut « en somnambule » et dans l’amertume.

Quittant une France qui l’ulcérait, Mohrt, tel un Emigré de 1792, mit le cap à l’ouest : l’Amérique, thème fondamental de son œuvre, fut le refuge qu’il a décrit avec sympathie dans nombre de ses romans, par exemple dans L’Ours des Adirondacks ou dans Les Nomades ; une Amérique sudiste et anglomane qui ne doit plus guère exister. Une Amérique qui fait songer à celle d’André Fraigneau dans Les Etonnements de Guillaume Francoeur, encore un livre pour happy few. Une Amérique cosmopolite au meilleur sens du mot, c’est-à-dire vieil-européenne, encore francophile, aux campus pareils à des oasis de culture dans un monde barbare : « cette vie studieuse, à la fois austère et confortable, me convenait à merveille. Je me sentais protégé par le gothique, par la tasse de thé de cinq heures, par le silence de la bibliothèque, par l’horaire des cours comme, neuf ans plus tôt, je m’étais senti protégé par les servitudes et les plaisirs de la vie militaire. J’oubliais Paris, mon amertume, mes déconvenues, j’avais enfin l’impression d’avoir trouvé ma vraie vocation, un havre de paix où me livrer en toute tranquillité à ce qui aurait toujours été la plus grande joie de ma vie, mon recours dans les épreuves, mon vice impuni : la lecture ».

Peu d’écrivains français peuvent se vanter d’avoir enseigné aux prestigieuses universités de Yale ou de Californie ; très peu nombreux sont ceux qui reçurent en outre la proposition d’intégrer le corps professoral de Princeton. Paradoxe pour ce chouan nourri de Maistre et de Maurras, et qui fut, des décennies durant, l’un des principaux passeurs en France - chez Gallimard - des plus grands écrivains américains du siècle vingtième : qui se souvient que c’est Mohrt qui introduisit Roth et Kerouac chez Gallimard ? Sans oublier son travail en faveur de Faulkner , à qui le liait une sensibilité commune : « Les hommes de l’Ouest ont entre eux bien des ressemblances. Nous étions un peu chouans. Avec M. de Charrette, nous serions allés « chasser la perdrix », nous étions sudistes ».

Toute une sensibilité se révèle, par exemple dans cet entretien avec Bruno de Cessole, où Mohrt se livre : « L’écho romanesque d’un traditionalisme, un refus du moderne qui trouve ses répondants chez Maistre, Baudelaire, Maurras et qu’ont incarné en ce siècle T.S. Eliot et Ezra Pound ».

Dans Vers l’Ouest et Ma Vie à la NRF, Mohrt évoque son « exil » au Canada (transfiguré dans son roman Mon Royaume pour un cheval) et surtout, pendant six ou sept ans aux States, comme visiting professor. L’ancien lieutenant de Chasseurs alpins, décoré de la Croix de Guerre, y initie ses étudiants aux œuvres de Morand, Drieu, Jouhandeau, alors indésirables dans les Lettres françaises.

Mohrt a aussi chanté les marins et les navires, la mer et sa Bretagne natale, pour laquelle il prit, tout jeune, quelques risques : son grand roman La Prison maritime narre en effet les tribulations - et l’initiation amoureuse - d’un jeune Breton d’avant-guerre mêlé à de mystérieux trafics d’armes avec l’Irlande.

Enfin, dernier thème que je voudrais évoquer, c’est celui de Venise, que Mohrt a bien connue et peinte - car il était aussi peintre et dessinateur. Dimanches de Venise est un livre délicieux sur la Sérénissime, où l’auteur mettait ses pas dans ceux de Barrès, de Morand évidemment et de Fraigneau. Très longtemps, le jeune juriste, le jeune officier de chasseurs alpins, l’homme d’affaires et l’avocat captif dans la France occupée avait rêvé de l’Italie, qu’il ne découvrit qu’à près de quarante ans, après sept ans en Amérique.

Nice en 1939, Little Italy à la fin des 40’ lui en donnèrent un avant-goût, mais c’est à la maturité qu’il put enfin fouler le sol italien, et découvrir Venise, ville maritime qui ne pouvait que plaire à ce Breton, et qu’il vit avec le regard du peintre : « Venise, dit-il, n’est pas pour moi un devoir de français, mais l’atelier qui me manque à Paris ». Après Paul Morand, Mohrt « change l’eau de la lagune en encre », ou plutôt en aquarelle : « Venise a été pour moi la preuve aveuglante que c’est par les sens que nous faisons l’expérience du monde, non par l’idée ».

Ecrivain solitaire, austère et raffiné, peintre du dimanche, Michel Mohrt incarna le Chouan, le Sudiste tiré à quatre épingles, qui nous manque. Il est vrai que son élégance, son choix parfait de cravates en tricot, ses tweeds, ses chemises Brooks Brothers au col boutonné, cette dégaine d’officier en retraite me séduisirent d’emblée.

Un dernier mot : reprenant mes notes et ouvrant dans le désordre ses livres (lus il y a parfois vingt ou trente ans), je me rends compte à quel point Mohrt est tout sauf un écrivain mineur. Ses livres continuent de faire rêver ; ils n’ont guère vieillis (contrairement, par exemple, aux romans de Nimier) ; ils constituent des talismans que je suis heureux, que nous sommes heureux, mes confères et moi-même, de vous transmettre ce soir.

Ce trésor de votre littérature, prenez-en soin !

Christopher Gérard

Le 8 novembre MMXIX

J'ai naguère salué Michel Mohrt dans mes Quolibets

Écrit par Archaïon dans Hommages | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

05 novembre 2019

Matzneff

Il y a exactement deux ans, en parlant de La jeune Moabite. Journal 2013-2016, je soulignais l’exceptionnelle aptitude de Gabriel Matzneff à demeurer semper idem, fidèle à son être profond.

La lecture, ô combien rapicolante (pour user d’un vocable qu’affectionne Gab la Rafale), de L’Amante de l’Arsenal. Journal 2016-2018, confirme ce verdict – il ne change pas d’un iota, notre Casanova.

Ne séduit-il pas, à l’occasion d’une réunion de la Byron Society, une jeune lettrée de cinquante ans sa cadette, catholique convertie, ancienne danseuse du ventre et aspirante au Carmel ? Cette Virginie, férue de littérature, de théologie et de cabrioles, tire son pseudonyme, choisi par son amant, d’un conte fantastique d’Oscar Wilde - une téméraire jeune femme qui refuse de se laisser épouvanter par un fantôme avec qui elle fait amitié.

Dès les premières pages, le lecteur comprend que Matzneff rend grâce à cette jeune femme de lui rendre cette énergie vitale, cette confiance en lui qui semblaient l’avoir un temps déserté. C’est là une des raisons de mon goût très vif pour ce tome XV, lu d’une traite : j’y retrouve un Gabriel amoureux, tout à la fois épicurien et stoïcien, italien en diable, attentif aux signes du destin et adepte de la joie tragique - « ce tonnerre de bonheur qui me visite au soir de ma vie ». Eh bien, ce bonheur, nous le partageons avec l’écrivain par la grâce d’un style limpide, d’une constante drôlerie, d’une culture sans rien d’académique. À chaque page, et il y en a plus de quatre cents, notre birichino (polisson) nous amuse en s’amusant, nous fait rire et nous étreint d’émotion quand il évoque un ami disparu, une ancienne amante demeurée fidèle (splendide portrait par touches de Véronique ou de la belle Delphine.

L’auteur de La Diététique de Lord Byron, le disciple de Cambuzat qui dispose de pas moins de trois balances, hésite, comme il y a un demi-siècle, entre jeûne (« mieux vaut mourir svelte que survivre ventru ») et gloutonnerie, lui qui oscille entre les fatidiques soixante-deux kilos deux cents et, disons quelques livres de plus. « Multiplier les jeûnes de seize ou vingt-quatre heures » est d’ailleurs l’un des conseils récurrents du Dr Matzneff. Les plus de seize heures, en somme.

Semper idem, disais-je, avec ce goût ancien du latin, toujours présent dans son œuvre et aussi dans les émiles* qu’il adresse à ses amis. Ne confie-t-il pas que la lecture, dans le texte, d’Horace l’aide à vivre ? Qui peut en dire autant parmi les écrivains d’aujourd’hui ?

Semper idem quand Gab se plaint d’une solitude pour le moins relative : notre homme sort à peu près tous les soirs, passant d’un vernissage à un dîner, rencontrant un nombre considérable de figures pleines d’amitié pour lui, de Pierre-Guillaume de Roux à Maître Pierrat, sans oublier Eight One One, son complice Giudicelli, tant d’autres. Sans compter les déjeuners avec le petit monde de l’édition parisienne. Lipp, sa deuxième maison, le Grand Véfour (la place de Victor Hugo), le Bouledogue, autant d’endroit immortalisés. Si l’homme est réellement démuni sur le plan financier, il est riche d’amis fidèles qui aiment ce « petit poussin du Bon Dieu ».

Le lecteur vagabonde beaucoup avec Gab, de Bruxelles (la librairie Chapitre XII, d’une fidélité sans faille) à Naples, de Venise à Zagarolo.

Oui, semper idem, faux paresseux mais travailleur acharné, toujours aussi exigeant sur le plan du style, toujours aussi curieux et d’une enviable vivacité d’esprit, unique et, malgré la maladie, persévérant avec courage dans son orgueilleuse singularité.

Et quelle langue que la sienne, d’une fermeté et d’un naturel : « L’égoïsme, la décision de me préférer aux autres, de rejeter d’une main légère les obstacles et entraves propres à m’empêcher d’accomplir mon destin, de vivre mes singularités, la conscience que telle était l’unique voie qui convînt à ma nature, à ma physis, voilà ce qui fut dès mon plus jeune âge mon intangible règle de conduite. »

Longue vie à vous, cher Gabriel Matzneff !

Christopher Gérard

Gabriel Matzneff, L’Amante de l’Arsenal. Journal 2016-2018, Gallimard, 418 pages, 24€

* Un émile, un courriel. Au pluriel, émaux, si j’en crois le présent volume.

Il est longuement question de Matzneff dans mes Nobles Voyageurs

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

02 novembre 2019

Dictionnaire de la gastronomie & de la cuisine belges

Gourmet et gourmand, le très érudit Jean-Baptiste Baronian nous livre avec ce Dictionnaire de gastronomie & de cuisine belges à l'étonnante couverture fuschia la suite, en quelque sorte, de son Dictionnaire amoureux de la Belgique (Plon).

Avec un soin maniaque et sans lésiner sur les détails les plus pointus, l'auteur promène son lecteur dans l'histoire culinaire et littéraire du royaume, depuis la fin du Moyen Age jusqu'à nos jours. Des incunables aux guides Delta, Baronian a tout dévoré sur la cuisine belge, que le grand Curnonsky considérait comme la meilleure d'Europe... après la française.

Surtout, comme l'homme n'est pas le moins du monde cuisinier mais plutôt amateur averti et exigeant bon vivant, il s'est intéressé non point aux recettes mais à l'histoire des mets, à leurs origines plus ou moins lointaines, même s'il montre que maintes recettes dites "traditionnelles" ne remontent pas nécessairement à Ambiorix.

Et, a contrario, plus d'une recette inventée par tel chef prestigieux, semble bien exister depuis l'aube des temps.

De cette cuisine que son cher Baudelaire trouvait "dégoûtante et élémentaire", Baronian connaît tous les secrets, tous les parfums. Son impressionnante mémoire à la fois gustative et littéraire lui permet de citer fort à propos les grands gastronomes, d'Escoffier à Gaston Clément (qui régna sur les cuisines belges), mais aussi les écrivains, ses confrères, d'Alexandre Dumas à Simenon, de Ghelderode à Léon Daudet, sans oublier l'auteur d'Aux Armes de Bruxelles - la fine fleur, en somme. Il n'oublie pas les grands chefs, d'Yves Mattagne à Pierre Wynants, d'Alexandre Lous à Marcel Kreusch.

Des anguilles au vert au waterzooi, des asperges de Malines au speculoos, le lecteur goûte à tout ce que la joyeuse Belgique produit d'euphorisants. Blanche de Louvain (dont Hugo fustigeait "l'arrière-goût odieux"), cramique, crevettes grises, huîtres d'Ostende (célèbres au XIXème, et chantées par Nerval), faro ("de l'eau deux fois bue" dixit Baudelaire), filet américain (qui remonterait au XVIIIème) - tout nous est révélé des mystères de la gastronomie thioise. Jusqu'à l'origine véritable des frites, introduites à Bruxelles par des émigrés parisiens.

Un mythe s'effondre, celui de l'autochtonie belge des frites...

Qu'à cela ne tienne, noyons donc notre chagrin à coups de kriek à la cerise et de genièvre au citron dans les estaminets bruxellois, par exemple à la Fleur en Papier doré, comme les surréalistes et les membres du groupe Cobra, comme Thierry Marignac et Jérôme Leroy !

Christopher Gérard

Jean-Baptiste Baronian, Dictionnaire de la gastronomie & de la cuisine belges, Editions du Rouergue, 312 pages, 28€

Écrit par Archaïon dans Lectures, XVII Provinces | Lien permanent | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |