16 novembre 2017

Gabriel Matzneff : à propos de La jeune Moabite

" A midi, aux Ronchons, avec Christopher Gérard, de passage à Paris.

Son article paru sur Internet est plus profond que ceux d'Enthoven et de Clermont, il n'y évoque pas ma légende noire, il plonge dans le corps du texte, celui du roman, du journal intime, il étudie les personnages, le style.

Il analyse cela seul qui importe, l'écriture."

Il y a deux ans déjà (voir ci-dessous), en parlant de Mais la musique soudain s’est tue, le Journal qui prend la suite des Carnets noirs (1953-2008), je ne pouvais que souligner l’exceptionnelle aptitude de Gabriel Matzneff à demeurer semper idem, fidèle à son être profond, lui qui écrit « avec le sang de son cœur ».

Avec le volume d’épreuves que m’envoie Gallimard, je reçois un émile (id est un courriel) de l’auteur, qui répond à mes questions sur cette Jeune Moabite. Journal 2013-2016 : « quant à mon pavé, ce n’est pas une summa, hélas ! Au mieux, les notes désabusées d’un vieux monsieur qui, nonobstant le triomphe planétaire de la morale quaker, de la crétinisation des esprits et d’une vulgarité répugnante, persiste bizarrement à aimer la vie. »

Voici résumée en quelques mots cette brique de sept cents pages, que Matzneff pensa un moment intituler Nunc dimittis, pour rappeler cette prière qui prépare au silence de la nuit : « maintenant tu laisses partir ton serviteur en paix ». Mais, ce qui est amusant et matznévien au suprême, l’écrivain a préféré un autre titre, emprunté au confrère Hugo, qui dépeint dans Booz endormi le sommeil agité de l’octogénaire aux pieds de qui s’est couchée la belle Ruth aux seins nus, sa future épouse. L’allusion poétique évoque aussi une excellente fortune de l’auteur, qu’une jeune lectrice poursuit - avec succès - de ses assiduités. Sacré Matzneff !

Le lecteur voyage beaucoup avec son guide, de Trieste à Nice (comme Nietzsche, l’un de ses maîtres et complices), de Bruxelles (les Galeries royales Saint-Hubert) à Naples (la librairie Colonnese). Et, omniprésente, la Sérénissime, où Matzneff se rend souvent en pèlerinage, tantôt au Harry’s bar (mais, attention, cravaté, comme tout gentilhomme qui se respecte !), tantôt dans ce splendide palais Querini Stampalia, où il travaille des journées entières, à une volée d’escaliers d’un sublime Bellini. Un autre endroit apparaît, bien connu de votre serviteur qui y a côtoyé Gab la Rafale, ce monastère modérément galiléen où sont davantage invoqués Shiva et Dionysos, le Labyrinthe, près de Palestrina, domaine enchanteur qui abrita Alain Daniélou et ses amis de passage, Béjart, Mac Avoy, Bussotti, tant d’autres, et dont le vin, produit sur place par le maître de maison, Jacques Cloarec, s’apparente à de l’or liquide.

Quoi qu’il prétende, Gabriel Matzneff n’est jamais seul : l’accompagnent nuit et jour Byron et Sénèque (lus dans le texte), Dumas et Casanova (sus par cœur), l’abbé Galiani et divers diététiciens (« ail, huile d’olives, citron, thym »).

Oui, semper idem, Gabriel Matzneff, naïf et vaniteux, narcisse (62 kilos six cents) et gourmand (Lipp !), curieux (la politique italienne, comprise à merveille) et d’une enviable vivacité d’esprit, unique et, malgré la maladie et les peines, persévérant avec courage dans son orgueilleuse singularité.

Et quelle langue que la sienne, naturelle, fluide, limpide : « Je n’ai jamais eu de difficulté à croire au Dieu d’Epicure, impassible, lointain, insoucieux du sort des microbes terrestres ; en revanche, j’ai toujours eu beaucoup de mal à croire au Dieu qu’enseigne l’Eglise, attentif à chacun d’entre nous, intervenant directement dans nos vies, bienveillant et plein d’amour. » Ou ceci, qui peut servir de viatique à tous les artistes : « La vie d’artiste est difficile, parfois dangereuse, mais la certitude qu’a un peintre, un compositeur, un écrivain d’avoir, au cours de son bref passage sur la terre, fait fructifier son talent est une joie qui console de tous les dangers, revanche de toutes les difficultés. »

Christopher Gérard

Gabriel Matzneff, La jeune Moabite. Journal 2013-2016, Gallimard, 704 pages, 29€.

*

**

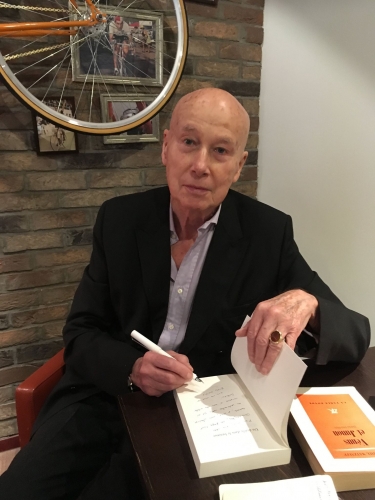

A Bruxelles, dédicaçant quelques volumes de ma bibliothèque.

Semper idem : Dieux merci, Gabriel Matzneff persévère dans son être profond, fidèle à ses passions schismatiques, inchangé depuis, mettons Cette Camisole de flammes, pour une simple et bonne raison : il écrit « avec le sang de son cœur », comme disaient en substance ses confrères Nietzsche et Tolstoï. D’où une insolence, une liberté de ton, une alacrité qui charment le lecteur, d’autant plus que le styliste reste attentif à la moindre de ses lignes, comme peuvent en témoigner ceux qui échangent avec lui émiles ou messaggini.

Deux livres paraissent ainsi en ce lugubre mois de janvier MMXV pour fêter cinquante ans d’activité littéraire : un copieux Journal 2009-2013 et un roman, le neuvième.

Mais la musique soudain s’est tue – encore un bon titre – est son journal intime, qui prend la suite des derniers Carnets noirs (1953-2008) tout en s’en distinguant pour des raisons qui ne sont pas uniquement d’ordre chronologique : si Gabriel Matzneff en avait, semble-t-il, soupé de dactylographier à la chaîne ses carnets moleskine, il ne voulait pas se faire le scribe de son déclin. Ce qu’il appelait naguère les avertissements de la clepsydre et surtout l’irruption de la maladie font que le texte de ce Journal crépusculaire diffère de celui des Carnets noirs. N’avait-il pas pensé un moment l’intituler De Senectute ? Le ton en est plus grave, les notations parfois plus elliptiques, car les problèmes de santé, ce que les Bruxellois nomment poétiquement la peïeraa – l’amère vieillesse et ses terreurs de l’avenir –, minent le moral du stoïcien… qui demeure toutefois épicurien au sens large : excellente fourchette, le gosier en pente, Matzneff voyage en train de Naples à Venise, se pose chez Lipp ou aux Ronchons pour faire balthazar avec les amis. Semper idem, vous disais-je. Si le galop d’enfer a pris fin, les amies de cœur ne sont pas absentes. La preuve : on s’y perd encore dans les prénoms et les astérisques. Toujours mad by love, notre Matzneff !

Si l’on s’amuse à comparer ce journal du crépuscule aux premiers carnets de jeunesse, ce qui frappe, c’est la place grandissante du cinéma (le cinéma italien par exemple fait l’objet de gloses aussi amusantes qu’érudites), c’est la passion stendhalienne pour l’Italie et pour sa langue, omniprésente. L’anglais de Lord Byron, le russe de Chestov s’éloignent, remplacés par la langue savoureuse de Toto, par celle, solaire, de Jep Gambardella, le héros de ce chef-d’œuvre de Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza, que, à juste titre, Matzneff place très haut.

Au fil des pages, entre amours et amitiés, l’obsédant passé lui revient en mémoire : un ami disparu, une belle enfuie, Deligny et l’Algérie, et Pétrone et Cambuzac. Le Littré et la balance, ce goût de la solitude et de la bagarre et toujours la même lucidité politique, de la Palestine à la Syrie. Semper idem, Gabriel Matzneff.

Sur le plan stylistique, une touche de préciosité est venue pimenter ses livres : quelques archaïsmes de derrière les fagots (« désheuré », en droite ligne du Grand Siècle), des italianismes. Comment résister en effet à messaggini en lieu et place de SMS ? Rien de trop dans une langue qui reste sobre et d’une rare précision, ponctuée à la perfection. Classique.

Qu’il évoque les nouvelles cloches de Notre-Dame et donc le son entendu par Casanova ou qu’il se scandalise de l’interdiction d’allumer un cierge devant la Vierge de Saint-Germain-des-Prés, Matzneff continue d’émouvoir tout en nous prodiguant une leçon aux antipodes d’une quelconque soumission : « l’élan, la curiosité, l’enthousiasme, la générosité, l’amour gourmand de la vie » , qualités auxquelles il faut ajouter, intacte chez lui, la capacité d’admiration. L’homme a beau ronchonner et se plaindre, il demeure capable de s’enthousiasmer comme à vingt ans. Une sentence me paraît résumer sa vie d’écrivain : « une médaille française frappée avec de l’or étranger ». Tout n’est-il pas dit ?

Avec La Lettre au capitaine Brunner, Matzneff conclut un cycle romanesque qui avait débuté avec L’Archimandrite. On sait que, comme son maître et ami Hergé, Matzneff se plaît à faire apparaître les mêmes personnages de livre en livre. Nous retrouvons dans ce neuvième et ultime ( ?) roman Cyrille Razvratcheff, le suicidé de L’Archimandrite. Justement, ce suicide, que tous pensaient causé par une déconvenue amoureuse (en plus d’une incapacité à s’insérer dans le monde adulte), ce suicide acquiert une autre ampleur grâce aux révélations d’un lourd secret de famille, cette lettre que le père de Cyrille, et donc l’oncle de Nil Kolytcheff, aurait envoyée au commandant du camp de Drancy, le SS-Hauptsturmführer Brunner… pour dénoncer son épouse comme juive. Déportée, celle-ci mourut dans les camps. Son époux, l’oncle Nicolas, lui, fut arrêté à la Libération et se pendit dans sa cellule. Avec ses embrouilles, ses déjeuners au Cercle européen et ses factures impayées, le comte Razvratcheff se révèle un personnage haut en couleurs, mêlé à d’obscurs bureaux d’achats qui, sous l’Occupation, traitaient avec les Allemands – un peu comme dans les romans de Modiano. Transmis par un curieux évêque orthodoxe, un dossier constitué à la Libération, composé de pièces tour à tour sordides et drolatiques, a empoisonné les dernières heures de Cyrille. Transmis après un demi-siècle de dormition à son cousin Nil, il continue de faire des dégâts… jusqu’à sa destruction finale. Roman sombre malgré les apparences, La lettre au capitaine Brunner peut se lire comme un exorcisme, comme un très subversif refus de l’hyper-mémoire, devenue le dogme en ces temps d’amnésie programmée. Roman tragique, mais avec légèreté, La Lettre au capitaine Brunner (le titre à lui seul a un je ne sais quoi de menaçant) permet à l’auteur de prendre de la hauteur par rapport à une histoire, et a fortiori une actualité qui le dégoûtent. Escapisme ? Why not ? N’est-il pas préférable, parfois, de détourner le regard d’une laideur qui risque de nous contaminer ?

Nombre de thèmes matznéviens font de ce roman une synthèse de l’œuvre : la fidélité à une orthodoxie sans rien de cérébral ni de crispé et la tentation païenne, les fautes (ici, d’autrui) et leur pardon (ou leur oubli – le roman est d’une fascinante ambiguïté), la diététique et la gourmandise, le refus de marcher au pas et le goût de l’amitié, le Mare nostrum… et l’Italie, l’Italie ! A lire Matzneff, une question s’impose : et s’il était notre Stendhal ?

Christopher Gérard

PS : Matzneff fait sien le mot de la Médée d’Ovide, Meliora uideo proboque Deteriora sequor, (« je vois le bien et je l’approuve, mais je choisis le mal ») que Stendhal cite dans son Journal à la date du 18 pluviôse de l’an XIII. Plaisante convergence !

Gabriel Matzneff, Mais la musique soudain s’est tue. Journal 2009-2013, Gallimard, 516 pages, 26.50€

La Lettre au capitaine Brunner, La Table ronde, 205 pages, 17€.

*

**

Il est longuement question de Gabriel Matzneff dans mon Journal de lectures:

Écrit par Archaïon dans Mousquetaires et libertins | Lien permanent | Tags : littérature, matzneff, la jeune moabite | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |