Exit Jean Raspail

13 juin 2020

Nous étions nombreux à faire semblant de le croire immortel, un peu comme Ernst Jünger. Las ! Jean Raspail vient de « rendre son âme à Dieu », pour user d’une expression qu’il aurait aimée.

De la débâcle de 1940 à la crise sanitaire de 2020, quel parcours, du Paris d’avant-guerre à la Patagonie, du Japon à la Sérénissime !

Explorateur à l’ancienne, amoureux des peuples menacés, écrivain, défenseur du Trône et de l’Autel, ce parfait gentilhomme aura vécu dans un état de liberté que de moins en moins de nos contemporains peuvent imaginer – un homme de l’ancien temps.

Jeune auteur, j’ai pu apprécier sa gentillesse et son attention pour ses cadets – bien des lettres fraternelles en témoignent.

Lors de quelques trop rares rencontres, j’ai pu apprécier cet homme en apparence distant, profondément humain, sans fausse note.

Un seigneur nous quitte, saluons-le.

Sit tibi terra levis !

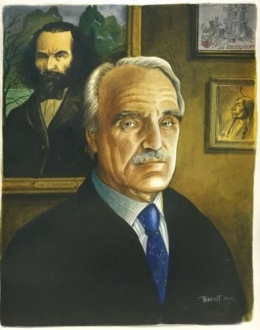

Vu par le cher Jacques Terpant

*

**

Rencontre

Rue Gounod, printemps MMXI

Un appartement austère du XVIIème arrondissement, qui pourrait être celui d’un officier de marine. Ordre et silence. Le maître de maison, droit comme un i, m’ouvre la porte. Impression de jeunesse d’âme, de souplesse physique. L’oeil pétillant. J’avais croisé Jean Raspail à plusieurs reprises et, sans doute à cause de sa haute taille de connétable wisigothique ou d’un reste de timidité, l’avait trouvé, comment dire, un peu … hautain. De loin. D’homme à homme, charmant ! Le terme est mal choisi : d’une courtoisie seigneuriale et, me semble-t-il, presque paternel à mon égard. Mais bon, ne suis-je pas, comme mes très-chers Vladimir Volkoff et Michel Déon, sujet patagon, naturalisé dans les règles, bientôt (en juillet MMXII) « membre du service de presse du Consulat général » ? Et l’un de ses confrères des marches septentrionales ? Après tout, j’ai montré patte blanche !

Le bureau du maître, avec sa vue sur des toits silencieux. Sa casquette de capitaine de frégate (« je suis écrivain de marine », précise-t-il non sans coquetterie), le fume-cigarette, des livres (dont nous reparlerons), des cartes (nous sommes chez un explorateur), le règlement d’une réserve de Peaux-Rouges. Et, last but not least, le flacon de whisky, un pur malt jeune, non tourbé. Deux glaçons, merci. Je taste et j’écoute, aux anges.

« Je suis aussi coupable d’avoir corrigé ce devoir que vous de l’avoir écrit » lui lança son professeur de sixième. Il s’appelait Marcel Jouhandeau, et le petit ( ?) Raspail rongeait son frein sur les bancs de Saint-Jean de Passy, comme Roger Nimier. « Fait-on encore des rédactions aujourd’hui » s’inquiète l’ancien premier prix de français ? « Je suis de 25, j’ai eu une enfance d’avant-guerre », précise-t-il (inutilement). Après ces débuts que lui envierait tout impétrant en littérature, pas d’études supérieures (le discret dédain de Raspail pour les parchemins ne semble pas feint), mais une étonnante liberté, de vastes lectures très tôt (« j’ai beaucoup lu à partir de treize ou quatorze ans, quand on fixe ») dans la bibliothèque paternelle (« j’y piochais sans surveillance. Rien de licencieux, sinon L’Amant de Lady Chaterley, dont ma mère avait collé les pages un peu scabreuses – ce qui m’amusait beaucoup »), et l’ouverture d’esprit de ce père, haut fonctionnaire, qui, durant l’exode de 1940, laisse son fils partir seul à vélo sur les routes (« plus de place dans la voiture de fonction »). Cette pérégrination à deux roues joue un grand rôle dans la formation d’une sensibilité : à quinze ans, Jean Raspail observe, sans personne pour lui dicter que penser, à l’effondrement sans gloire de la IIIème République (« il y a eu de belles pages, mais occultées », me répond-il quand je lui rappelle que la campagne de France fit cent mille tués en moins d’un mois : plus qu’à Verdun, proportionnellement). Gardons à l’esprit ce voyage d’un adolescent pédalant non sans allégresse – liberté, liberté! - à travers un monde – celui des adultes - qui se disloque. Des images, des impressions, se retrouvent dans Le Camp des saints.

Une autre expérience déterminante : le scoutisme, clandestin sous l’Occupation, puis à uniforme découvert. Et la lecture des Signe de piste : Le Prince Eric, « grand roman pour la jeunesse ». Dahlens et Foncine, à qui Jean Raspail rend hommage en passant. C’est d’ailleurs en compagnie de camarades de ce réseau scout qu’il part pour l’Amérique à la fin des années 40. Au préalable, un premier roman, écrit grâce aux libéralités de son père, refusé partout « car il n’était pas bon ». Et, rapidement, les expéditions, le journalisme (« le Congo, en 60 », précise-t-il en tirant sur sa cigarette) comme reporter, notamment au Figaro. A l’écouter, je comprends que, chez Jean Raspail, la liberté n’est pas qu’un mot, mais un mode de vie, depuis toujours (« qu’est-ce qu’il y a derrière : telle est la question que je me pose devant l’horizon »). Le Pérou. Le Japon, pour lequel il éprouve une admiration certaine « malgré d’importants défauts », pendant un an, où il comprend que ce n’est pas en si peu de temps que lui, « pauvre petit couillon » (je cite), comprendra une civilisation aussi complexe. Que faire ? Mais un roman, pardi ! Jean Raspail, romancier tardif… mais écrivain précoce.

Ses lectures ? « Pas de maître, pas de guide. Pas de grande influence unique, mais des tas de rameaux », tranche-t-il. Puis, quand je lui suggère Montherlant : « il a compté, mais moins qu’Anouilh ». Anouilh, dont il dit dans Hurrah Zara ! : « nous nous serions fait tuer pour lui ». « C’est tout à fait vrai », confirme Raspail. Giono ? « Le Giono deuxième manière ». Morand ? « De petites merveilles ». Nous communions au souvenir de la sublime Milady. Deuxième verre de whisky ; énième cigarette, fichée dans son embout. Et les Anglo-Saxons ? Shakespeare ! Melville ! Et Jünger ? Imperceptible recul, à mon vif étonnement. « Plutôt Ernst von Salomon. J’ai dû lire les Réprouvés quinze fois ». Von Salomon, ancêtre des Pikkendorff ? Larbaud aussi, et Thomas Mann, et des Hongrois au nom imprononçable. Jean Raspail se déploie et me guide dans sa bibliothèque (« j’en avais beaucoup plus »). Mince ! On se croirait chez moi… Ah Mohrt ! La Prison maritime ! Et Fajardie (« un anar, mais de la famille »). Perret, bien entendu, lui à qui un clin d’œil est adressé dans Le Camp des saints.

Parlons-en, de ce livre. L’écrivain me confirme un étonnant aveu : «à la fin du roman, je n’avais pas la même gueule qu’en ayant commencé ». Il précise que, l’introspection n’étant pas son fort, il ne pense pas ses romans et ne cache pas sa surprise quand un lecteur lui fait un cours sur telle ou telle page. Il refuse de « parler faux » et préfère dire qu’il ne pense pas. Point à la ligne. Pour ce livre qui nous occupe, le souvenir de la débâcle, vue d’une bicyclette, et celui de mai 68 (« un torrent d’inepties ») ont joué leur rôle, car le vrai thème, que n’ont peut-être pas perçu ceux qui le taxent d’extrémiste, voire de raciste, c’est bien sûr la décadence. Cette dégringolade sans fin, que Raspail date de 14-18 au moins : « l’esprit se pourrit et le cœur se dévoie ». Ce mot – décadence – prononcé, qu’ajouter ? Nous vidons notre verre en tenant divers propos, disons étrangers à l’étouffant mainstream. Même la mort (et non le martyre) des moines de Tibérine, qui l’a ému aux larmes, suscite des réflexions lucides sur notre affaissement. La source ? J’ai bien mon idée, qu’il n’est nul besoin de lui souffler. Il me suffit de citer le cardinal Daniélou : « L’Evangile, hors de l’Eglise, est un poison » et de lui rappeler, non sans un soupçon de malice, qu’un des personnages du roman se définit de la sorte : « Je ne suis pas chrétien, je suis catholique. Je tiens à cette nuance essentielle ». L’auteur aussi, résolument.

Il est temps de prendre congé et, avant de partir, je le remercie d’avoir fait d’un consul belge le premier rebelle du roman, le premier à résister au gigantesque ouragan. Jean Raspail me raccompagne jusque dans la rue, avec une gentillesse sans rien de mièvre. Portez-vous bien, capitaine !

Voir, sur Jean Raspail :

Les commentaires sont fermés.